Los Deportados

La administración del Presidente Trump ha incrementado drásticamente los arrestos por motivos migratorios en EE. UU., mientras millones de personas son utilizadas como chivo expiatorio al ser retratadas como criminales violentos que deben ser deportados. Aunque el gobierno afirma que se está enfocando en delincuentes violentos peligrosos, con las nuevas políticas del Presidente Trump todos los inmigrantes no autorizados se encuentran en la mira, independientemente de sus antecedentes penales. Esta campaña también afecta a inmigrantes que son residentes legales, pero que han sido condenados por delitos que, en ocasiones, son solo menores o se cometieron hace mucho tiempo. Muchas de las personas a ser deportadas tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos.

El impacto de estas políticas de arresto y deportación recae sobre personas que de ninguna manera representan una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, incluidos padres y madres de hijos con ciudadanía estadounidense, empleados que pagan impuestos y miembros respetados de la comunidad que son arrestados, detenidos y deportados. Un equipo de Human Rights Watch viajó para entrevistar a personas que han sido recientemente deportadas – o que están enfrentando una posible deportación – desde que el Presidente Trump resultó electo. Estas son sus historias. Si desea compartir su propia historia, por favor contáctenos por este medio.

Deportado a un país que no ha visto desde los tres años

A las dos de la madrugada del 28 de agosto, guardias del centro federal de detención inmigratoria de Cleburne, Texas, despertaron a “Diego R”, de 24 años, y lo subieron a un autobús con otros migrantes mexicanos. Todos estaban sentados con las muñecas y los tobillos encadenados. Mientras el autobús avanzaba hacia el sur en dirección a la frontera, Diego pensó en su hija, que ese día cumplía cuatro años.

“Mi esposa compró obsequios para darle de mi parte, para que no se olvide de que tiene un papá”, dijo Diego a un investigador de Human Rights Watch en un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, México, el día siguiente a su llegada.

El autobús llegó a la frontera al mediodía y los migrantes debieron cruzar el Río Grande por un puente peatonal hasta México, país donde Diego no había estado desde los tres años de edad.

Cuando tenía siete años, los padres de Diego lo llevaron legalmente a Estados Unidos junto con su hermana, con una visa que posteriormente venció. Diego asistió a la escuela en Lewisville, Texas, pero abandonó los estudios en 7.º grado. Comenzó a trabajar como pintor y ganaba cerca de USD 300 por semana, en los períodos buenos. Contribuía con casi un tercio de sus ingresos a solventar los gastos del hogar. Luego, Diego trabajó en la oficina de un notario público y como operador de montacargas en una fábrica. A los 19 años, conoció a su esposa, Michelle, que es ciudadana estadounidense, y desde entonces están juntos.

Diego trabajaba en cualquier tarea que se presentara para sostener a su familia: jardinería, construcción y, en el último tiempo, como soldador. Esta fue la tarea mejor remunerada que tuvo hasta el momento. “Siempre me gustó trabajar”, manifestó. “Me estaba yendo muy bien”. Él y Michelle estaban esperando su tercer hijo.

El día de Navidad de 2016, Diego se dirigía en automóvil a la casa de sus padres cuando un vehículo policial lo obligó a detenerse. Un agente le preguntó si había bebido alcohol. Dijo que había tomado dos cervezas en la casa de un amigo seis horas antes. Los policías le hicieron una prueba de sobriedad y le dijeron que no la había pasado. Diego pidió, varias veces, que le realizaran una prueba de alcoholemia, pero los policías no lo hicieron. Los agentes encontraron un solo cigarrillo de marihuana en su automóvil. Diego dijo que era posible que se le hubiera caído a alguno de sus amigos.

Los agentes llevaron a Diego a la dependencia policial. Le hicieron un análisis de sangre en el cual, según dijo, no se identificó la presencia de alcohol ni drogas. En Texas, al igual que en muchos otros estados, una persona puede ser acusada de conducir bajo los efectos de sustancias incluso si pasa el análisis de sangre.

Diego todavía estaba en la cárcel cuando nació su hijo, en enero. “Fue triste no poder estar presente”. También se sentía muy ansioso por los honorarios que tendría que pagar a sus abogados, el gasto que suponían las numerosas llamadas telefónicas y el costo de los alimentos que debía comprar en la cárcel. Los ahorros de la familia se agotaron rápidamente. Su abogado le dijo que sería deportado incluso si no era declarado culpable de los delitos de conducir en estado de ebriedad y tenencia de estupefacientes, pues la detención ya había llamado la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Diego aceptó declararse culpable del delito de conducir en estado de ebriedad y el fiscal desistió del otro cargo. Firmó una orden de expulsión voluntaria.

Cuando Human Rights Watch lo entrevistó, Diego estaba viendo la posibilidad de que familiares mexicanos de su esposa pudieran ir a recogerlo. “Ahora mismo, no sé qué hacer”.

Ansiaba pertenecer a la Marina, pero ahora está deportado en México

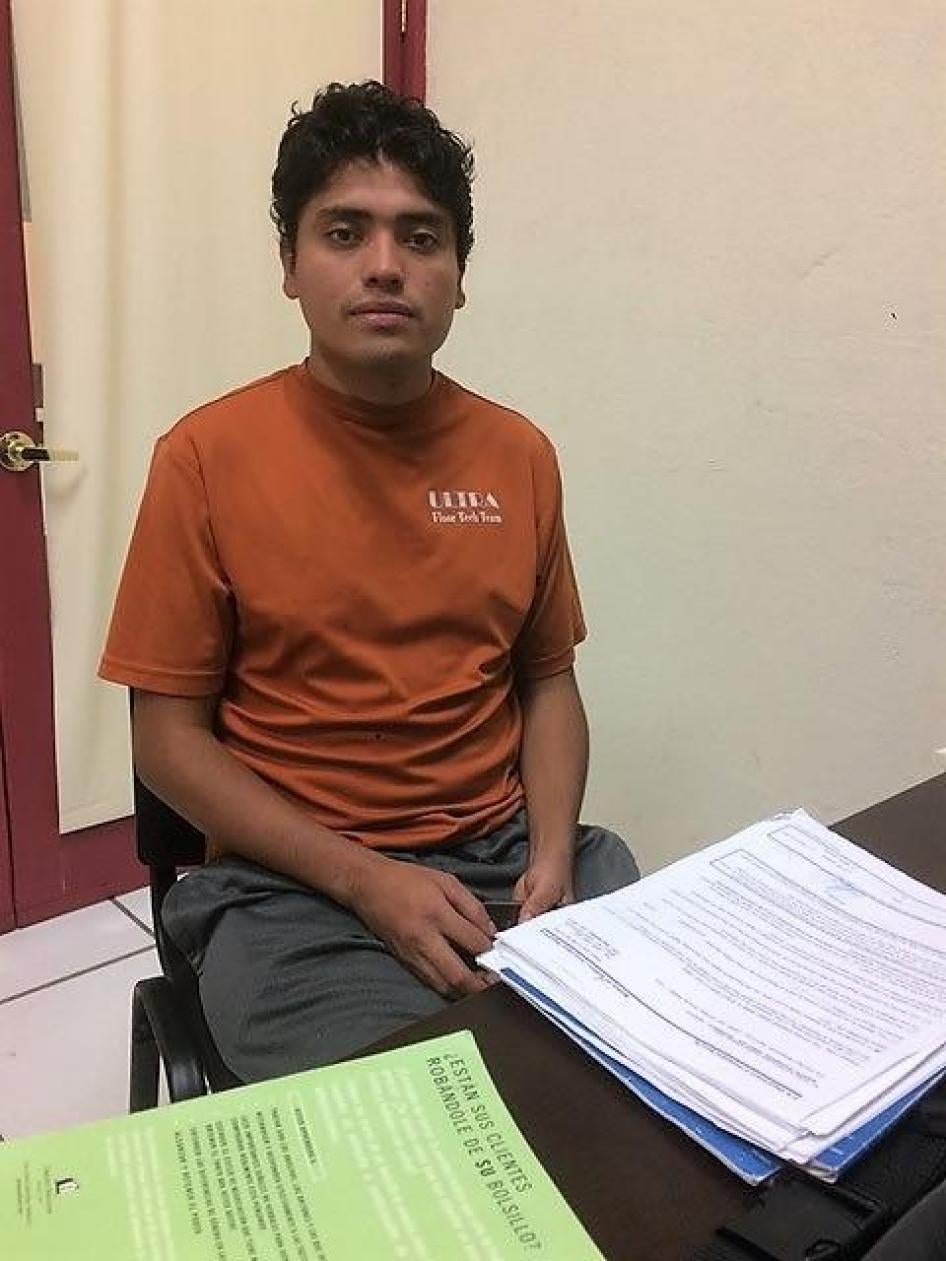

Benjamín M. controlaba continuamente su teléfono en el centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México; acababa de ser deportado ese día de agosto, y estaba atento al trayecto que estaban haciendo su madre y su esposa, que conducían desde Dallas para reunirse con él.

“Tengo un matrimonio extraordinario y dos hijos encantadores”, dijo este hombre de 26 años, mientras mostraba una fotografía de su familia sonriente reunida junto a una torta de cumpleaños con una vela.

“Camille”, la esposa de Benjamín, que tiene ciudadanía estadounidense, solamente pudo pasar con él unas pocas horas en Nuevo Laredo, antes de regresar con sus hijos, un varón de dos años y una niña de un año. Pero su madre, que tiene residencia legal en Estados Unidos, tenía previsto tomarse el autobús junto con Benjamín para ayudarlo a que llegara seguro hasta donde viven sus familiares en Toluca, cerca de la Ciudad de México.

Todos los siete hermanos y hermanas de Benjamín están en situación legal en Estados Unidos, ya sea como ciudadanos o con visas, o permisos conforme a la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia, y Benjamín, el más joven de todos, esperaba poder regularizar su situación en el plazo de un año, como esposo de Camille.

México le parecía un país extranjero.

Cuando Benjamín tenía 11 años, su madre, que había enviudado, se mudó con él de Toluca a Dallas para estar cerca de sus hijos mayores, que habían emigrado. Contó que pronto aprendió inglés para desenvolverse ante el hostigamiento escolar durante la primaria. Al cursar la escuela media, “Podía defenderme con palabras”, dijo, y en la secundaria descubrió algo que lo apasionaba: el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (Reserve Officers Training Corp, ROTC). “Fue la mejor experiencia de mi vida”, afirmó. “Siempre me fue bien en la escuela, y nunca andaba en patineta ni me quedaba merodeando; simplemente estaba compenetrado con la escuela y el ROTC”. Formó parte de la guardia de color, del equipo de fusiles y de un grupo de entrenamiento físico galardonado. Su mejor amigo, un año mayor, se incorporó a la Marina tras graduarse, y también Benjamín fue reclutado. El último año, entrenó con los Marines y luego sufrió la mayor decepción de su vida: se enteró de que, sin estatus legal, no podría formar parte de esta fuerza.

Mientras su amigo se embarcó hacia California y luego a Japón, Benjamín cayó gradualmente en depresión. No sabe por qué no solicitó el beneficio de la DACA, salvo que se sentía “tan mal por haber sido rechazado [en la Marina]”. Empezó a beber alcohol por primera vez. “Mi madre y mis hermanos me decían continuamente que tenía que parar, que había otras formas de salir adelante, pero yo estaba demasiado deprimido para escucharlos”.

En 2013, tras una comida en la casa de un amigo, dijo que la policía lo obligó a detenerse por conducir a una velocidad 10 millas superior a la permitida en una autopista y lo arrestó por conducir bajo el efecto del alcohol. Pagó la multa de USD 750 y cumplió dos años de libertad vigilada, durante los cuales tuvo que presentarse mensualmente y someterse a pruebas para detectar el consumo de alcohol y drogas, además de asistir a clases. Durante el período de libertad vigilada, conoció a Camille y se casó con ella, y empezaron su familia.

Benjamín trabajó como colocador de cristales, incluso en el estadio de los Cowboys en Frisco y otros predios comerciales. Su madre, que vivía con ellos, ayudaba en el hogar, y todos disfrutaban de las comidas juntos, las salidas y de ir a la iglesia. Sin embargo, cuando Camille quedó embarazada de la niña, Benjamín tuvo otro momento difícil. “Trabajaba de 4 a.m. a 9 p.m., a veces 7 días por semana, y mi esposa me recriminaba que no pasaba tiempo suficiente con ellos, así que me sentía frustrado y cansado”. Por primera vez desde que estaba en libertad vigilada, Benjamín pasó por la casa de un amigo en julio de 2016 y tomó una cerveza, “luego otra, y otra”, dijo, “y así”. La policía lo obligó a detener su vehículo por conducir a una velocidad 5 millas mayor a la permitida en la autopista cuando regresaba a casa, y lo arrestaron nuevamente por conducir bajo los efectos del alcohol.

La libertad vigilada ya no tenía sentido esta vez, pues el ICE ahora se llevaba a muchísimas personas durante las visitas de control. Dijo que las personas que son deportadas sin haber terminado de cumplir condenas luego tienen enormes dificultades para regresar legalmente a EE. UU. Así que siguió el consejo que le dio un abogado de cumplir la pena de prisión. Luego de tres meses en la Cárcel de Condado de Tarrant fue puesto a disposición del ICE en la Cárcel del Condado de Johnson, donde, según contó, las condiciones eran nefastas. Benjamín suspiró y se secó una lágrima cuando mencionó a un amigo de nacionalidad china, que había estado encerrado allí más de un año sin saber cuándo sería puesto en libertad o deportado. “Realmente me siento mal por su situación”, dijo.

Pero Benjamín espera tener la posibilidad de regresar legalmente, aunque conforme al actual derecho estadounidense, durante 10 años tiene prohibido solicitar una visa por haber vivido más de un año en EE. UU. irregularmente. “No quiero que nada se interponga en mi camino”, afirmó. “Tengo que regresar”.

Una detención injusta que termina en deportación

Para “Alfonso B.”, de 29 años, y su esposa “Rebecca”, que es ciudadana estadounidense, hay algo paradójico y cruel en su deportación: la serie de acontecimientos que llevaron a que ocurriera empezó, justamente, con una discusión acerca de que él debía pasar más tiempo con la familia.

Alfonso dirigía una empresa de limpieza en Houston que empleaba a 25 personas. Los contratos a menudo requerían que trabajara de noche, y él era un empleador siempre dispuesto a dar una mano. “Tenía que hacer de jefe, secretario, supervisor y empleado de limpieza. Con todo eso, a veces trabajaba 70 horas por semana”, contó a investigadores de Human Rights Watch en Nuevo Laredo el 20 de septiembre, el día en que fue deportado.

Lo que dio inicio a sus problemas de deportación en 2016 fue la llamada que él mismo hizo a la policía, después de que Rebecca lo esperó en la puerta de su apartamento para reprocharle la cantidad excesiva de horas que estaba trabajando. Rebecca estaba alzando la voz. “Traté de intentar que entrara, porque sabía que alzando la voz podía hacer que algún vecino se enfadara, y luego llamé yo mismo a la policía, pues creí que sería lo mejor”, cuenta.

“Fue lo único por lo que discutimos”, informó Rebecca en una entrevista telefónica. “A veces trabajaba hasta las 3 a.m. y luego necesitaba descansar. Pero los niños querían salir. Querían que jugara. En ocasiones, esto me molestaba”.

Rebecca dijo que, cuando la policía llegó, ella insistió en que se encontraba bien —él nunca le pegó— y cuando eso no impidió que lo detuvieran por un delito menor de violencia doméstica, escribió una carta al tribunal. Para el momento en que fue detenido, a Alfonso solo le quedaba un paso más, según cuenta Rebecca, en el proceso de regularización de su situación inmigratoria tras haberse casado con una ciudadana estadounidense. Alfonso contó que su abogado le informó que no era posible que se levantara la acusación y que la única manera de avanzar era declararse culpable y cumplir la pena —nueve días—, que es lo que finalmente hizo.

Alfonso llegó a Estados Unidos desde Ciudad de México apenas cumplió los 18 años, y pronto encontró trabajo en una carnicería. Pero descubrió que su trabajo nocturno, limpiando distintos centros de la YMCA, era lo que realmente le gustaba. Conoció a Rebecca cuando ambos limpiaban un concesionario Honda, y después de dos años de relación, se casaron en 2012 y él se convirtió en el único sostén de la familia. La hija que Rebecca tenía de una relación anterior, “Alison”, que ahora tiene 7 años, nunca había conocido a su padre, y Alfonso asumió ese rol. “Jamie” nació en 2013, cerca de la época en que Alfonso comenzó su propio negocio de limpieza. No tenía antecedentes, salvo un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol, y los cargos que se originaron por su discusión con Rebecca.

El 23 de agosto, Rebecca estaba saliendo para llevar a Alison y a Jamie a la escuela cuando autoridades de inmigración se presentaron en su apartamento para detener a Alfonso, aunque se anunciaron inicialmente como policías. (La práctica del ICE de identificarse como la “policía” ha generado controversia; algunos funcionarios electos la han cuestionado, por considerarla engañosa, sobre todo cuando las autoridades locales de aplicación de la ley han estado trabajando para diferenciarse de las autoridades de control inmigratorio en un intento por generar confianza en las comunidades de inmigrantes). Alfonso explicó que la acusación de violencia doméstica se había resuelto, pero los agentes le dijeron que, según lo que ellos entendían, esto no era así.

El huracán Harvey llegó a Houston cuando Alfonso estaba allí en un centro de detención para inmigrantes. Rebecca contó que Alfonso la llamaba constantemente, pues ella y los niños abandonaron su vecindario, propenso a las inundaciones, y escaparon de la tormenta para dirigirse a la casa de la madre de Rebecca, ubicada a una hora de la ciudad, un lugar relativamente seguro.

“Los niños lo extrañan”, contó Rebecca, mientras embalaba los objetos en su apartamento para mudarse con los niños a Ciudad de México y poder estar con Alfonso.

Rebecca teme a las pandillas de Ciudad de México y cree que el nivel de las escuelas será peor. Los niños, ambos ciudadanos estadounidenses, no quieren dejar a sus maestros y amigos, señaló. Pero, según contó Rebecca, el abogado de Alfonso sugirió que Alfonso tendría mayores probabilidades de obtener la residencia legal en Estados Unidos, si presentaba los documentos desde México.

“Me preguntan dónde está, y el pequeño quiere saber por qué se lo llevó la policía”, cuenta Rebecca. “Jamie piensa todo el tiempo en eso, en que vinieron a la casa y se lo llevaron. Esa es la imagen que tienen, y me parte el corazón”.

“¿Quién les dará de comer a mi esposa e hijo?”

El día que “Alejandro S.” fue deportado a México, lo primero que le preocupó fue la familia que había quedado atrás.

Alejandro, de 49 años, que trabajaba como operador de barredora y paisajista, se apresuró a tomar uno de los teléfonos en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, en Nuevo Laredo, y llamó a su esposa, “Anna” –de nacionalidad colombiana y también indocumentada– y a su hijo “Daniel” de 15 años, que tiene ciudadanía estadounidense.

“Le dije a Daniel: ‘Ahora tú eres el hombre de la casa’”, contó Alejandro a investigadores de Human Rights Watch. “Pero tengo que regresar”.

Alejandro ingresó por primera vez en Estados Unidos en 1998, en un vuelo de la ciudad de México a Nueva York con una visa de turista. Encontró empleo bien remunerado en una empresa de paisajismo en Waterbury, Connecticut.

Alejandro conoció a Anna en Connecticut. Se casaron, rentaron un apartamento y tuvieron a Daniel en 2002. Llevaban un estilo de vida que Alejandro describió como “totalmente estadounidense”. “Ganaba bien”, expresó. “Pagaba muchos impuestos”.

Al pequeño Daniel le gustaba imitar a su padre mientras trabajaba, usando un rastrillo para niños. Ambos disfrutaban armando muñecos de nieve y fuertes con los montículos de nieve que Alejandro apilaba en las esquinas de los estacionamientos. Anna y Alejandro hablaban español en casa, pero Daniel, una vez que comenzó la escuela, les respondía en inglés.

En 2015, Alejandro fue acusado de conducir sin licencia. Alguien lo vio sentado en su automóvil frente a la vivienda de su hermano en Waterbury, Connecticut, según contó, y llamó a la policía. No tenía una licencia para mostrarles a los agentes que se detuvieron allí; y pasarían otros 10 años hasta que Connecticut comenzara a emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Esa infracción aparentemente menor volvería para atormentarlo.

En 2015, un guardia de seguridad de un centro comercial escuchó que Alejandro y Anna discutían en español mientras buscaban un lugar para estacionar. Según recordó Alejandro, Anna opinaba que Alejandro estaba trabajando demasiadas horas. El guardia llamó a la policía, contó Alejandro, y los agentes encontraron una botella de tequila abierta en el vehículo. Alejandro afirmó que no había bebido, y pasó todas las pruebas de alcoholemia que le hicieron los agentes. Pero lo llevaron a la Cárcel de Waterbury por una hora.

Generalmente con esto suele bastar: el contacto más breve y en apariencia insignificante con las autoridades de aplicación de la ley en cualquier nivel puede terminar en la entrega al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) y, por último, en la deportación.

Según informó Alejandro, un juez lo liberó mediante el pago de una fianza de USD 1.000, y durante dos años, sus audiencias se pospusieron constantemente. En la última, el 23 de marzo de este año, el juez ordenó que Alejandro asistiera a un programa de tres semanas de duración en Alcohólicos Anónimos. El día en que Alejandro iba a comenzar, un agente del ICE se lo llevó detenido.

Una vez en detención inmigratoria, un juez de inmigración advirtió el cargo por conducir sin licencia de hacía 12 años, además del cargo por trasladar un envase de alcohol abierto, señala, y le negó la fianza mientras esperaba ser deportado.

En septiembre, tras dos meses de detención, agentes del ICE esposaron las muñecas y los tobillos de Alejandro a una cadena que llevaba en la cintura durante un viaje de cinco días en autobús y avión a Laredo, Texas, donde él y los otros deportados finalmente cruzaron el puente a México. En el centro de migrantes, explicó con gestos cómo había intentado comer con las manos encadenadas a la cintura.

Anna dejó su trabajo en un restorán de comidas rápidas, contó Alejandro, porque tiene miedo de mostrarse en público; y ahora trabaja limpiando casas cuando puede. Alejandro posó su mirada en sus manos. “¿Quién les dará de comer a mi esposa e hijo?”

Secuestrado por carteles tras ser deportado

Al igual que en muchas de las canciones country que le agrada escuchar, los problemas de “Ricky M.” empezaron con un desengaño amoroso.

Ricky, quien llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía dos años, afirmó haber sufrido una depresión cuando su novia se fue para estudiar en la universidad. Hizo nuevas amistades, y empezó a fumar marihuana con estas personas. Esto supuso un cambio para Ricky. Durante los años de la escuela secundaria, no tuvo contacto con alcohol ni drogas, y se concentró en el fútbol, un deporte que le apasiona. Mientras se mantuvo limpio, su condición conforme a la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrival, DACA) nunca estuvo en peligro.

En abril de 2015, uno de sus nuevos amigos le dio algunos paquetes pequeños con cocaína y lo instó a que intentara venderlos, contó. Dijo que los puso en su mochila y, más tarde, cuando un guardia forestal en Canyon Lake olió humo de marihuana y lo palpó, descubrió los paquetes, junto con un cigarrillo de marihuana.

Ese momento hizo que posteriormente fuera deportado a un país que nunca había conocido, y quedara en manos de violentos criminales. Eso casi le cuesta la vida.

En septiembre, desde un centro de recepción de deportados en Nuevo Laredo, México, Ricky contó su historia a un investigador de Human Rights Watch. México le parecía un lugar tan ajeno que sentía como si hubiera sido “expulsado de la faz de la tierra y hubiera llegado a otro planeta”.

Tras su detención, Ricky se declaró culpable de tenencia de marihuana y menos de 14 gramos (media onza) de cocaína “con fines de comercialización”, un delito grave de primer grado en Texas. Cumplió 28 meses de una pena de 5 años de cárcel, perdió su condición al amparo de la DACA y fue deportado “de por vida” el 17 de agosto de 2017. Los agentes de inmigración le dieron la “bolsa de deportado” roja que entregan habitualmente para que estas personas guarden allí los pocos objetos que se les permiten llevarse, y cruzó a pie el puente que une Laredo, Texas, con Nuevo Laredo.

Allí fue donde las cosas se pusieron feas.

Ricky tomó un autobús desde el centro de Nuevo Laredo para visitar a una hermana en Piedras Negras, pero se durmió en el trayecto y fue despertado por la luz de una linterna en los ojos y un arma apuntándole a la cabeza. El agresor, que se identificó como miembro del cartel de narcotráfico de Nuevo Laredo, dijo a Ricky que lo identificó como una persona deportada por la bolsa roja y le advirtió que el cartel en Piedras Negras lo mataría si no llegaba con la contraseña correcta. Luego sacó arrastrando a Ricky del autobús, lo golpeó con un palo y lo llevó por la fuerza a un departamento donde había otros seis deportados, totalmente aterrorizados.

Ricky contó que estuvo ocho días en ese departamento, hambriento, esperando que su madre enviara al cartel USD 3.500 y se comprometiera a pagar otros USD 3.000 cuando Ricky llegara seguro a San Antonio, Texas, a una distancia a pie de la frontera de 144 millas, que se tarda 47 horas en recorrer a pie. Ricky no quería ir; sabía que si lo atrapaban regresaría a prisión por 29 meses para completar su condena, además posiblemente estaría un tiempo en el centro de detención inmigratoria y luego sería deportado nuevamente de por vida. Pero los pandilleros no le dieron opción. Para ellos, Ricky y las otras personas cautivas eran moneda de cambio.

Los deportados vadearon el Río Grande a la luz de la luna, apuntados por la espalda por los pandilleros, según contó, y estuvieron horas en un bosque escapando de vehículos de la patrulla fronteriza y helicópteros, pasando de una casa abandonada a otra, donde esperaban otros grupos de personas cautivas.

Al llegar el mediodía del primer día de expedición, el grupo de Ricky fue abandonado por su guía, contó. Tenían muy poca agua y ningún alimento, dijo, y no habían comido en varios días. Un hombre empezó a gritar, y Ricky vio que estaba siendo atacado por un enjambre de abejas, que se dividió y rodeó a Ricky. A media que la jornada se tornaba cada vez más calurosa, Ricky dijo que se quedó sin agua y, lo siguiente que recuerda, es ser despertado por un agente de la Patrulla Fronteriza. Había perdido el conocimiento junto a una carretera. El agente lo revivió con suero intravenoso, según contó, y en un acto que Ricky dijo que agradecerá por siempre, en vez de devolverlo al sistema de justicia penal para completar su pena de prisión, lo condujo directamente hasta el puente peatonal entre Laredo y Nuevo Laredo.

Cuando Ricky relató lo sucedido casi dos semanas después, su rostro, cuello y brazos todavía estaban cubiertos de picaduras de abejas. Pero igualmente esbozó una sonrisa melancólica. “Creo que tengo suerte de estar vivo y de no estar en la cárcel”, expresó.

Esposa y madre de ciudadanos estadounidenses desesperada por regresar con sus hijas

“Adriana P.”, de 23 años, hace dos años vivía en el estado mexicano de Michoacán cuando ella y su esposo “Ricardo”, que tiene ciudadanía estadounidense, decidieron que era momento de trasladarse a Estados Unidos. La violencia entre carteles, y entre estos y la policía, se estaba volviendo intolerable en la región, y temían por su hija de 2 años, “Rosie”, que nació en Michoacán.

“No fue tanto porque quisiéramos ganar más”, les dijo Adriana a investigadores de Human Rights Watch en un centro de asistencia a migrantes en Nuevo Laredo, México, el 1 de septiembre, el día en que fue deportada. “Necesitábamos alejarnos de los asesinatos”.

Adriana, Ricardo y Rosie tomaron diferentes caminos para ingresar en Estados Unidos. Ricardo mostró su pasaporte en un puesto fronterizo, Rosie cruzó en automóvil con un amigo de la familia y Adriana caminó durante ocho días por el desierto. Cuando se le preguntó por qué su esposo ciudadano estadounidense no presentó una petición por ella, dijo: “No sabía cómo actuar en mi nombre”.

Se reunieron en Houston, donde viven el padre, el hermano y otros familiares de Adriana, y pronto se mudaron a una pequeña ciudad en Texas, aproximadamente a 200 millas de allí. Ricardo empezó un negocio de poda de árboles. Adriana vendía comida casera que preparaba en su pequeña cocina. En marzo de 2016 tuvieron a su segunda hija, “Riley”. Tenían una buena vida.

Como muchas familias de inmigrantes, Adriana y Ricardo de vez en cuando acogían en su casa a amigos y familiares que necesitaban ayuda. En enero de 2017, el hermano de Ricardo, “Tom”, se estaba quedando con ellos cuando policías llamaron a la puerta. Los agentes parecían saber exactamente lo que buscaban, dijo Adriana, y encontraron una pequeña cantidad de marihuana en la habitación de Tom. Adriana estaba en su propia habitación cuidando a sus hijas. Pero la policía detuvo no solo a Tom, sino también a Ricardo y a Adriana.

Adriana pasó un mes en la cárcel y luego estuvo seis meses en un centro de detención para inmigrantes. “En ese momento estaba amamantando a Riley, pero eso no les importó en absoluto”, cuenta. Adriana firmó una orden de expulsión voluntaria, pero el día en que llegó a México, supo que no se quedaría.

“Por supuesto que voy a volver a Estados Unidos”, dijo. “Mis hijas están allí”.

Robado por pandillas a poco de haber sido deportado

Menos de 24 horas después de haber sido deportado a México, “Fabio G.” fue identificado y robado por miembros de una pandilla.

Tras su deportación el 19 de septiembre, Fabio pasó la noche en un refugio antes de dirigirse, con otros tres deportados, a un banco en la plaza principal de Nuevo Laredo para cobrar un dinero que le había enviado su familia desde Saint Paul, Minnesota. Cuando los deportados salían del banco, una camioneta pickup se frenó delante de ellos con un fuerte chirrido, contó Fabio. Dos hombres fornidos bajaron del vehículo y les dijeron que entregaran el dinero que llevaban o serían secuestrados.

“Sabíamos que habría armas que nos apuntaban y que seguramente había otras personas en la plaza que eran cómplices, así que pagamos”, dijo Fabio a investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Nuevo Laredo, poco después de la agresión. “Estábamos aterrados. Nunca antes había sido atacado”. El instituto, que se dedica a proteger a personas deportadas y otros migrantes, intervino y pagó a Fabio un billete de USD 80 para que visitara a familiares en Jiquilpan, Michoacán.

Fabio todavía no le había dicho a su esposa “Lara”, que tiene ciudadanía estadounidense, sobre el robo, y ella ya estaba sumamente angustiada, nos contó, desde que en marzo, cuando lo detuvieron por conducir alcoholizado, empezó un sinfín de problemas inmigratorios. Acababan de comprar una casa, contó, y tenían muchísimas cuentas por pagar, además de mantener a los tres hijos que él tenía y a los dos de su esposa, y también a “Mía”, la hija que tuvieron en común. Todos ellos eran ciudadanos estadounidenses, salvo su hijo mayor, que según dijo tenía estatus temporario conforme al programa de Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia [Deferred Action for Childhood Arrivals].

Fabio se fue de México hacia Saint Paul hace 14 años, cuando tenía 25. Encontró distintos trabajos en el sector de la construcción –en colocación de techos, de revestimientos y paisajismo– y recientemente estaba haciendo un reemplazo como cargador de contendores. “Trabajaba día y noche, a menudo por 18 horas”, afirmó. “Llegaba a casa, me duchaba e iba a otro trabajo. Los domingos, podía salir con la familia –o dormir– porque a veces solo puedo dormir dos horas”.

Fabio y Lara se conocieron en 2009, y en pocos años habían unido a sus familias. La primera esposa de Fabio vivía cerca de ellos, en Saint Paul, explicó Fabio, y los tres hijos que tenían en común, que ahora tienen 17, 13 y 11, podían estar con uno u otro de sus padres fácilmente. El padre del hijo de 11 años y la hija de 14 años de Lara no se mantiene en contacto, afirmó Fabio, y ellos consideran a Fabio como su padre. Mía, la hija de 4 años de Fabio y Lara, es muy querida por los hijos mayores, afirmó. Los videos y fotografías en su teléfono celular incluyen desde la fastuosa fiesta de quinceañera de la hija mayor hasta imágenes de los niños enterrándose unos a otros en la arena en la playa de un lago, o Mía tarareando la canción “Happy”.

Cuando Fabio fue detenido en marzo por conducir alcoholizado, pasó 48 horas en la Cárcel del Condado de Ramsey en Saint Paul. Las autoridades advirtieron que tenía otra detención previa por conducir bajo la influencia de sustancias, de ocho años antes, y varias multas que había pagado por conducir sin registro (los inmigrantes indocumentados no pueden obtener registros de conducir en Minnesota). Liberaron a Fabio con una fianza de USD 1.200 y este se reunió con su familia, hasta que las autoridades inmigratorias lo detuvieron en el lugar de trabajo unas seis semanas más tarde. (En algunos estados, la policía da aviso a las autoridades inmigratorias cuando detienen a una persona indocumentada, de modo que una vez que se han resuelto las infracciones o cargos locales, los agentes inmigratorios pueden proceder a realizar su propia detención).

Tras 67 días en el centro de detención inmigratoria en Albert Lea, Minnesota, el 3 de mayo Fabio fue puesto en libertad nuevamente, con una fianza de USD 7.500, y le colocaron una pulsera electrónica. Pero el 17 de junio, se lo llevaron las autoridades de inmigración, según dijo, luego de que revocaran la fianza. Lo deportaron tres meses después.

Fabio afirmó que ha estado haciendo gestiones desde 2013 para obtener la residencia legal, debido a su matrimonio con una ciudadana estadounidense, y rezaba para conseguir resultados positivos en la cita que tenía con el consulado estadounidense en Juárez, México, programada para enero. “Ruego a Dios que todo vaya bien”, dijo, “y poder reunirme con mis hijos en enero”.

Procesado penalmente varias veces por intentar regresar con su hijo

“Braulio Q.”, de 45 años, ha pasado más años de su vida en Estados Unidos que en México. Pero luego de más de 10 meses en detención inmigratoria y su quinta deportación en septiembre, su hijo “Miguel”, que tiene ciudadanía estadounidense, le dijo que aguardara en México. Algún día, le dijo su hijo, habrá una forma de lograr que vuelva a EE. UU. por la vía legal.

“Estoy muy cansado de ser preso”, dijo Braulio a investigadores de Human Rights Watch en Nuevo Laredo, México, el día siguiente a la fecha de su deportación, el 30 de septiembre.

Braulio tenía 21 años cuando se fue de la localidad rural de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, en 1993, y se dirigió a EE. UU., en respuesta a un pedido de un ganadero de Texas que necesitaba una persona para entrenar a caballos de espectáculos. “Desde la infancia, me fascinaban los caballos y empecé a trabajar con ellos”, nos contó. Braulio se hizo cargo de siete caballos en una hacienda cerca de El Paso, y les enseñó a bailar, recostarse, responder a órdenes y decir “sí” y “no” con sus patas. Ese mismo año, en la hacienda, conoció a otra jinete, “Rosa”, una ciudadana mexicana con residencia en EE. UU., y más tarde se casaron. De esta unión nació Miguel cuatro años más tarde.

Braulio afirma que trabajaba de sol a sol, los siete días de la semana. “Nunca hice nada en la ciudad; estaba siempre con los caballos, pero Rosa y Miguel venían a verme al trabajo”. En 2005, pudieron comprar una casa en El Paso, y hace tres años Braulio compró una propiedad para ofrecer un servicio de guardería para caballos de clientes.

“Fue increíble crecer con él como padre”, dijo Miguel, que ahora es paisajista, durante una llamada telefónica desde Clint, Texas. Un hijo mayor de Braulio, nacido en el estado mexicano de Michoacán de un matrimonio anterior, fue a vivir con ellos, contó Miguel, y Braulio fue un modelo paciente y enérgico para ambos jóvenes. “Nos mostraba todo tipo de cosas, no solo cómo trabajar con caballos, sino además cómo construir una vivienda de principio a fin, cómo hacer paisajismo, cómo ahorrar dinero, realmente cómo salir adelante en la vida”.

Pero para cuando Braulio pudo comprar su propiedad para los caballos en 2014, ya había sido deportado varias veces. En 2008, cuando regresaba de una fiesta, fue interceptado por la policía, acusado de conducir en estado de ebriedad y deportado. En 2013, recibió una multa por conducir sin registro –Texas no emite registros a personas indocumentadas– y más tarde ese año tuvo un altercado con su cuñado, que vivía con él y el resto de la familia.

Su suegra, enfadada, llamó a las autoridades de inmigración, contó. Según consta en los registros federales, Braulio fue procesado por reingreso ilegal luego de ser deportado; pasó nueve semanas bajo la custodia de un alguacil federal y fue deportado. En 2014, intentó cruzar la frontera, fue interceptado y juzgado por nuevo reingreso ilegal, y condenado a 10 meses antes de ser deportado nuevamente. Consiguió cruzar a Estados Unidos en 2015, y retomó su vida en Texas, hasta que recibió una notificación de que, contrariamente a lo que creía, no se había resuelto la multa que le habían emitido por conducir sin registro antes de su deportación en 2013. Cuando acudió para resolver este asunto, el 14 de noviembre de 2016, las autoridades inmigratorias lo arrestaron.

Tras 10 meses de detención, siguió encarcelado, según dijo, mientras las autoridades insistían en que había solicitado asilo. Negó que fuera así, pero las autoridades tardaron cinco días en resolver el malentendido; finalmente se le permitió firmar una cancelación de pedido asilo, y fue deportado.

Por el momento, tiene intención de dirigirse a Madera, Chihuahua. “Hay trabajo allí para mí, con vacas”, afirmó. “Debo empezar con algo”.

Miguel, que ahora tiene 20 años, se casó el año pasado, y él y su esposa esperan un hijo. “Me enoja no poder tener a mi padre conmigo y con mi familia”, dijo. “No voy a vivir sin verlo. Tendré que dejar de trabajar un día por semana para visitarlo. Voy a tardar una o dos horas en llegar a donde está él, y luego cruzar de regreso dos o tres horas más”.

Padre, esposo y líder comunitario deportado

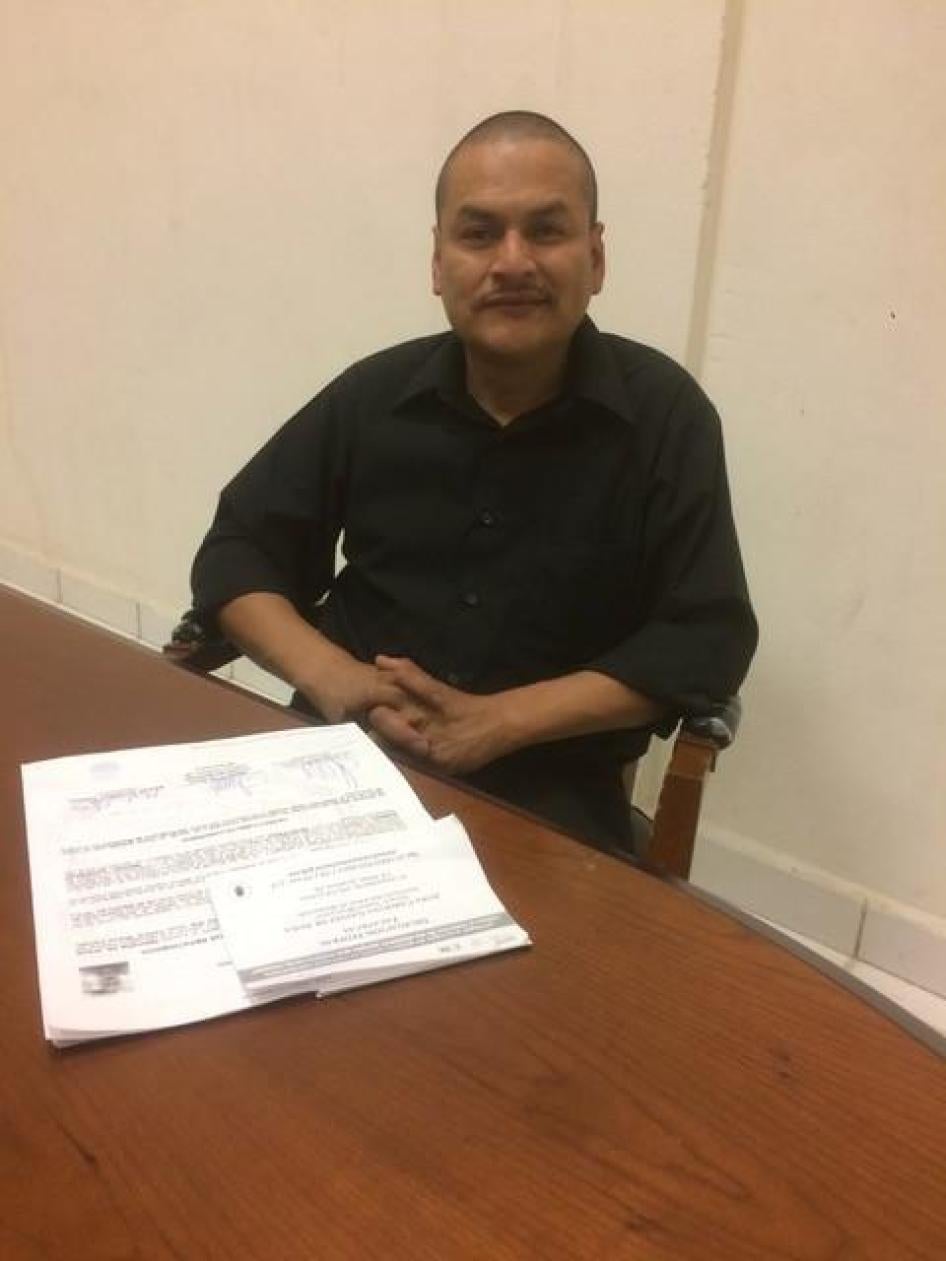

Durante años, Manuel G. coordinó un grupo de 25 personas que se reunían habitualmente –cinco noches por semana– en la sede Nueva Vida de Alcohólicos Anónimos en Tulsa, Oklahoma. La maratónica de este verano, organizada por la sede de AA en Tulsa a mediados de agosto, atrajo a 70 personas de Oklahoma y estados vecinos durante un fin de semana de encuentros que se extendieron hasta altas horas de la noche.

Poco después de la medianoche del 13 de agosto, un amigo pidió a Manuel si podía alcanzarlo en su vehículo desde la maratónica hasta su hotel. En el trayecto, la policía los obligó a detenerse, según dijo, por hacer un giro en U. Ese control hizo que Manuel fuera deportado del país que fue su hogar durante 29 años.

“Realmente disfruto de ayudar a personas que consumen alcohol porque recuerdo cómo era”, dijo a investigadores de Human Rights Watch en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, un centro de recepción en Nuevo Laredo, México. La otra persona que dirige el grupo con él, Nancy Muñoz, describió a Manuel como un “hombre de fe” y “elogió su pasión por ayudar a otros”. Manuel no ha consumido alcohol en cinco años, afirmó, y tenía una vida ordenada en Tulsa. “Empecé mi propio negocio de pulido de automóviles hace un año y acababa de comprar un tráiler que estaba remodelando junto con mi esposa”.

El agente que interceptó a Manuel durante la maratónica creyó que este tenía una multa de tránsito impaga, del año 2005. “Estaban equivocados”, afirmó Manuel. “Yo la había pagado”. Pero para cuando ese asunto se aclaró, dijo que ya había sido llevado por las autoridades y se encontraba en proceso de deportación.

Manuel llegó a Estados Unidos desde la pequeña localidad en el estado de Zacatecas, México, de donde es oriundo cuando tenía 16 años. Pronto consiguió empleo como cocinero en restaurantes en California, y luego se trasladó a Texas para trabajar en jardinería en un campo de golf y más tarde en una empresa de pintura industrial. Cuando tenía 19 años se casó con "Sara", que también es indocumentada, y sus hijos nacieron en Texas en la década de 1990. La familia finalmente se mudó a Oklahoma para estar cerca de los padres y hermanos de Manuel.

En 2011, la policía detuvo el automóvil de un amigo de Manuel en el cual viajaba él también, y detuvo a Manuel por estar ebrio en público, nos contó. Pasó dos meses en la Cárcel del Condado de Tulsa, fue deportado y pronto volvió a cruzar la frontera nuevamente. Fue entonces cuando dejó de consumir alcohol, explicó, y Sara lo acompañó como líder del movimiento AA, compartiendo sus experiencias como esposa de un alcohólico.

Manuel no puede evitar relacionar la mayor tragedia de su vida con el abandono propio de los años en los que bebía. Su hija del medio, "Cara", tenía una relación sentimental con un hombre con vínculos con pandillas, y en 2015, en un incidente en el que intentaron agredir a su pareja, hirieron fatalmente a Cara. Sara y Manuel recién estaban superando esta dolorosa pérdida, y enfocándose en su trabajo en AA y en sus otros hijos – "Diego", que ahora se dedica a chapa y pintura de automóviles en Texas, y "Jessica", que vive con ellos mientras ahorra para la universidad— cuando Manuel fue deportado.

“Creo que la causa es Trump”, nos dijo. “Están deportando a personas sin ningún motivo, se las llevan en restaurantes y en las esquinas, personas que han estado mucho tiempo en EE. UU.”.

Ya nadie vive en la vieja casa familiar en Río Grande, Zacatecas, dijo Manuel, aunque su padre, que adquirió la ciudadanía estadounidense, viaja de vez en cuando para hacerle mantenimiento. “No es allí donde me dirijo hoy”, dijo Manuel, “no voy a ir a una casa solitaria y vacía. Voy a volver en la misma dirección que vine”, dijo señalando hacia el norte con la mano, “donde están todos”.

La deportación lo tomó por sorpresa

Luego de varios años de intentar regularizar su situación en Estados Unidos, Manuel C. se veía sumamente conmocionado por encontrarse de regreso en México.

“El aviso de deportación me tomó completamente por sorpresa”, afirmó mientras esperaba para usar un teléfono en un centro de recepción de migrantes en Nuevo Laredo, México, tras haber cruzado el puente peatonal sobre el Río Grande junto con otros deportados. “Creí que todo iba a solucionarse”.

Manuel se fue de Veracruz, México, en 2009, y se dirigió a Des Moines, Iowa, donde consiguió trabajo estable en el sector de la construcción. Un domingo de 2010, conoció a su esposa “Amber” en la iglesia, y casualmente también ella era oriunda de Veracruz. Cuando la vio al otro lado de la sala, supo que tenía que hablar con ella. Se casaron poco después, y en 2013 nació su hija “Daniela”.

Manuel fue acusado de conducir alcoholizado en 2014, y dijo que cumplió un programa de libertad vigilada. Presentó una solicitud de asilo en EE. UU. ese mismo año, y alegó que temía sufrir violencia a manos de miembros de pandillas en Veracruz. Dijo que a fines de 2016 un juez lo citó a comparecer a finales de 2017, y que tenía toda la intención de asistir. Pero en primavera, su cuñada, que había pagado su fianza, recibió una “Notificación a persona obligada de entregar a ciudadano extranjero” (Notice to Obligor to Deliver Alien), en la cual se indicaba que Manuel no había comparecido a una audiencia y que se había dispuesto que fuera deportado. Creyó que tal vez le habían asignado una nueva fecha de audiencia, y que nunca había visto o recibido la notificación. A menudo se dispone en ausencia la deportación de personas que no asisten a audiencias judiciales.

El 14 de julio, Manuel se entregó a la oficina inmigratoria en Des Moines, y después de casi dos semanas detenido, fue deportado.

Amber llora cada vez que escucha su voz por teléfono, contó Manuel. Le preocupa que el sueldo que percibe por su trabajo en la portería de un consultorio odontológico no le alcance para cubrir sus gastos y mantener a su hija Daniela de 4 años.

Lo que Amber contó la última vez que habló por teléfono conmocionó profundamente a Manuel: en la fiesta celebrada por el próximo nacimiento del hijo de un familiar, los niños se turnaban para dar golpes a una piñata, uno de los juegos favoritos de Daniela. Daniela intentó juntar con sus pequeñas manos la mayor cantidad que pudo de los caramelos que cayeron al romperse la piñata.

“Son para mi papá”, explicó a Amber, “para cuando regrese a casa”.