لمن يؤمنون بمقولة الإصلاحي الأمريكي الذي حارب العبودية ثيودور باركر إن قوس الكون الأخلاقي ينحني نحو العدالة، كانت السنوات العشر الأخيرة تذكيرا بأن هذا القوس طويل أيضا.

فمع حلول آخر يوم لحقوق الإنسان في هذا العقد، نجد أنفسنا حيث بدأنا – في الشوارع. في هونغ كونغ، ونيكاراغوا، والجزائر، والسودان، ولبنان، وإيران وغيرها، خرج الناس في مسيرات معرضين أنفسهم للرصاص والضرب والسجن للمطالبة بتنحي حكومة تقمعهم بدون مساءلة، والتنديد بالنخب الفاسدة، وتأمين حقوقهم.

هل هم سُذّج؟ أم أنهم يُدركون شيئا في غاية الأهمية والقوة؟ وماذا عن المحامين والفئات التي تتحدى الظلم في المحاكم، والمحققين الذين يجمعون سجلات دقيقة عن جرائم حقوق الإنسان، والصحفيين الذين ينقّبون عن الحقائق المدفونة لإخراجها إلى الرأي العام، والحقوقيين والنشطاء الذين يضغطون على الحكومات والشركات وغيرها من الجهات الفاعلة القوية ويتوددون إليها للدفاع عن كرامة الإنسان؟

هؤلاء يواصلون مسيرتهم، لأنهم يعرفون قوة الاحتجاج والمقاومة، وفعالية نموذج حقوق الإنسان، ولو أن حصيلة العقد الماضي لم تكن مُشجِّعة.

ما بين 2010 و2012، اجتاحت حركات الاحتجاج إيران ومعظم العالم العربي. لكن في 2019، انفردت تونس من بين بلدان "الربيع العربي" في الانتقال إلى الديمقراطية، بينما أعقب انتفاضةَ الشعب لدى جيرانها قمعٌ متجدد وحروب وحشية. لقي مئات الآلاف حتفهم، وأصيب الملايين، ونزح عشرات الملايين. أُهدر من الأرواح والموارد والإمكانات ما لا يُعدّ ولا يُحصى.

قبل عشر سنوات، كانت الهواتف الذكية والمنصات الاجتماعية، والتي جعلت الاحتجاجات ممكنة، موضع احتفاء باعتبارها ساهمت في التغيير الإيجابي، وفتحت سبلا للتعبير والتنظيم خارج سيطرة الحكومات الاستبدادية. صار يُنظر إليها الآن في كثير من الأحيان على أنها تغذي التفرقة، وتمكّن الرقابة، وتغزو خصوصيتنا، وتهدم الأُسس الاقتصادية للصحافة الحرة.

واجه الذين هربوا من البطش والقمع موجة متزايدة من كره الأجانب، حيث امتطى ساسة كانوا محصورين في هوامش السلطة رواية التهديد الثقافي والاقتصادي والأمني، مركّزين غالبا على المسلمين واللاجئين ومجتمع الميم، وكُل من يُنظر إليه على أنه "الآخر" – ليصلوا إلى مراكز السلطة. كثيرا ما دعمتهم حملات إعلامية شديدة التحيز ومخادعة في الأغلب.

في أكبر ديمقراطيات العالم - الهند والبرازيل والولايات المتحدة - تأتي أخطر التهديدات لحقوق الإنسان والديمقراطية من الرؤساء المنتخبين الذين يمتدحون علانية الحكام المستبدين، ويشوهون صورة الأقليات، ويقوّضون سيادة القانون، ويعرّضون الفئات المستضعفة لخطر أكبر.

من السهل إضافة انتكاسات أخرى على اللائحة: وعد جنوب السودان، الحديث العهد بالاستقلال في عام 2011، الغارق في الحرب الآن؛ وميانمار، حيث برزت أونغ سان سو تشي، المناضلة من أجل الديمقراطية، كمدافعة عن التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية؛ وتنزانيا، حيث تواجه وسائل الإعلام والمجتمع المدني قيودا أكبر والاعتقالات والقتل. في روسيا، أعطتنا حركة احتجاج في 2011 الأمل في التغيير، لكن الواقع أن فلاديمير بوتين أحكم قبضته محليا وعزز نفوذه العالمي.

قد لا يكون هناك مثال أوضح على هذا التراجع من الصين، حيث وعد بعض المحللين الغربيين بتفاؤل بأن الرخاء المتزايد سيجلب تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية. بدلا من ذلك، وظّف الرئيس شي جين بينغ ثمار التنمية لبناء سلطوية لا مثيل لها في السعي إلى السيطرة.

ومع ذلك.

المتظاهرون في شوارع لبنان وأماكن أخرى لا ينتظرون النتائج على الصعيد العالمي لاحتساب فرصهم في النجاح. فهم يبرهنون أنه يمكن مواجهة السلطة اللاشرعية في نضالات محلية قائمة على المطالبة بالمساءلة، يكون هدفها النهائي المطالبة بحقوق الإنسان. انفتاح إثيوبيا المبدئي على مزيد من الديموقراطية في عهد الرئيس آبي أحمد يبيّن لنا أن بعض القادة تعلموا هذا الدرس، رغم تصاعد نعيق الاستبداديين على الساحة العالمية.

لا ينحصر نجاح أدوات حقوق الإنسان وقيمها في احتجاجات الشوارع والنضالات الوطنية.

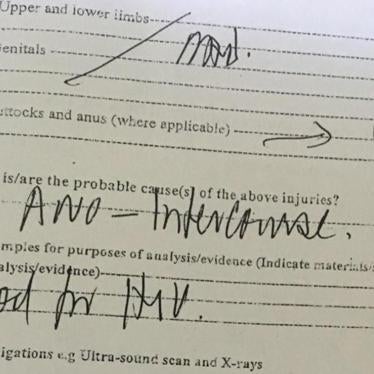

فقد تقدمت ملايين النساء والفتيات بشجاعة لمشاركة حكاياتهن علنا استجابة لنداء تارانا بورك بشعار #MeToo (#أنا_أيضا)، فبنَيْنَ حركة عالمية تطالب بإنهاء العنف الجنسي. حوّل صحفيون مُجِدّون روايات هارفي وينشتاين من ثرثرة في هوليوود إلى أخبار دولية. وحول العالم، كشفت تقارير استقصائية انتهاكات معادية للنساء ترتكبها شخصيات قوية أخرى. فعلوا ذلك في مواجهة رئيس أمريكي يفخر بكُرهه النساء. ناضلت النقابات ومنظمات حقوق المرأة بنجاح من أجل معاهدة دولية جديدة تحميهن من العنف والتحرش في أماكن العمل. ربما هذا النضال ليس متساويا في كل مكان، لكن صار من المستحيل وقفه. فقضايا المحاكم، واللوائح التنظيمية الجديدة، ومراجعات قواعد أماكن العمل، والنضال المتواصل تخلق حمايات جديدة لحق المرأة الأساسي في التحرر من التحرش والعنف.

حقوق مجتمع الميم آخذة في التوسع في جميع أنحاء العالم، مدفوعة بالدعاوى القضائية والتغير الثقافي واستجابة المشرّعين للحركات الاجتماعية. هناك رد فعل دفاعي من معارضي هذه الحقوق، بما في ذلك في روسيا والولايات المتحدة، يشكو "أيديولوجيا الجندر" ويحارب انتشار حقوق المرأة الإنجابية وحقوق مجتمع الميم، ويلاقي بدوره تصدّيا نشِطا وتغيرات عميقة في الرأي العام.

في عدد هائل من المواجهات الصغيرة، يساعد تضمين حقوق الإنسان في القانونَين المحلي والدولي على تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة، وتأمين حقوق الأرض والبيئة للمجتمعات المهددة بالآثار السلبية للنمو الاقتصادي، وإجبار الشركات على احترام مسؤولياتها الحقوقية.

لا يعتمد المدافعون المحليون عن حقوق الإنسان حول العالم على قناعاتهم الشُّجاعة فحسب، ولا حتى على قوة القانون المحلي المتجذرة في تجربتهم وثقافاتهم ونضالاتهم، بل هُم أيضا جزء من منظومة عالمية تتشارك في المعايير والمؤسسات والتعاون الاستراتيجي والاتصالات التي تشكل شبكة صامدة ينبغي تعزيزها واستدامتها.

سنكون أحوج إلى هذه المنظومة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الفشل التاريخي في هذا العقد، وتحدي العقد المقبل الأبرز: أزمة المناخ.

قبل عشر سنوات، اتفقت الحكومات في كوبنهاغن على الخطوط العريضة لعِلم الاحترار العالمي. ما لم تتفق بشأنه هو صفقة ملزِمة لفعل شيء ذي معنى لوقف الظاهرة. كان أداؤها أفضل في باريس في 2016، لكن الانبعاثات آخذة في الارتفاع رغم ذلك، حيث يعيق الاتفاقَ أشخاصٌ نافذون مثل ترامب ينكرون تغير المناخ. وحتى المعترفين بخطورة المشكلة لا يقومون بالتغييرات اللازمة لتخفيف وإبطاء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو.

تغيّر المناخ يتسبب بالفعل في النزاعات والطقس القاسي، فيهدد الصحة ويقيّد الوصول إلى المياه. من المتوقع أن تزيد آثاره سوءا، وأن تؤثر على حقوق الإنسان في جميع جوانبها.

لكن حركة اجتماعية عالمية جديدة تنمو في المدارس والشوارع. وتشكل المعاييرُ الحالية المتصلة بالمياه والصحة والكوارث الإنسانية وسبل العيش أرضية خصبة للمساءلة اللازمة لتحفيز الحكومات والشركات المتعسفة على التحرك.

إن كنّا قد عُدنا إلى حيث بدأنا أول العقد، فنحن نعرف المهمة المنوطة بنا، ونمتلك الأدوات لتنفيذها، وشأنُنا شأن المتظاهرين في الشوارع، ندرك قيمة التمسك بها.