著名なトランスジェンダーのアクティビストである浅沼智也氏は、日本における「人質司法」、ひどい身体拘束の環境、そしてトランスジェンダーに対する効果的な法的保護の欠如によって複数の人権侵害を受けた。

浅沼氏にとって、2024年3月14日はいつも通り仕事に行く予定の木曜日だった。しかし、朝午前7時頃に、彼は誰かが玄関のドアベルを鳴らす音で目が覚めた。インターフォンで確認したところ、黒い服を着た男性3人が立っていて、今度は玄関を叩き始めた。玄関を開けた途端、男性らは警察官であると名乗り、逮捕状を見せた。

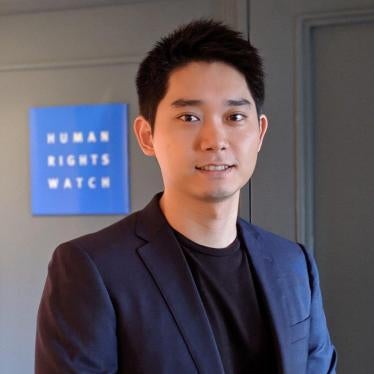

これが、浅沼氏がヒューマン・ライツ・ウォッチに最近語った「言葉にできない」体験の始まりだった。警察は、浅沼氏が知人に背後から抱き付いたという強制わいせつの疑いで彼を逮捕し、何か月も拘禁した。

警察は、勾留中に行われた取り調べ中に浅沼氏のトランスジェンダーのアイデンティティを茶化し、歯科治療などの医療へのアクセスを許さず、彼自身が外部の医者から意見書を入手するまでホルモン治療を提供しなかった。

一方で、共に収容されている他の男性らとは別にシャワーすることを認めるなど、一定の配慮はなされた。しかし、浅沼氏は警察でのこうしたひどい扱いの結果、自殺を二度試みた。

日本にいるトランスジェンダーの人々は、法的に曖昧な状況に置かれている。過去にはトランスジェンダーの法律上の性別認定の条件として断種手術を課す法制度などによって明白な差別を受けてきた上、さらに、教育、雇用、そして医療へのアクセスにも障壁がある。一方、最高裁判所大法廷は2023年に断種手術を要件とする性同一性障碍者特例法を違憲と判断したが、具体的な法改正は国会で滞っている。

裁判所は2024年7月にやっと浅沼氏の保釈を認め、2025年1月には無罪判決が下された。しかし、起訴後の有罪判決が99.8パーセントの日本で浅沼氏は、弁護士の立会いがないままに自白を強要しようとする警察官の取調べに耐えざるを得ず、極度の恐怖を味わうことになった。

彼の恐怖の背景には、恣意的かつ人権を侵害すると評される日本の司法制度がある。いわゆる『人質司法』と呼ばれるこの制度のもと、被疑者が自白しない場合、当局はしばしば数か月から数年にわたり拘束を続けることがある。こうしたやり方は、適正手続きと公正な裁判を受ける権利の侵害だ。

最終的に検察は、強制わいせつ罪ではなく暴行罪に切り替えて彼を起訴した。暴行罪は、有罪であれば2年以下の拘禁または30万以下の罰金が科される犯罪だが、実際に検察が求刑したのは20万円の罰金にすぎなかった。一方、浅沼氏は無罪を主張したため、裁判所は保釈請求を4度却下して、100日以上彼を未決拘留した。これは、検察がそもそも拘禁刑を求刑しない事案であったにもかかわらず、浅沼氏に対して重すぎる拘禁を求めたといえよう。

当局は「人質司法」の下で、起訴前の勾留期間中に被疑者・被告人に対して過酷な取調べを行い自白を強制する。取調べに弁護人が立ち会うことはできず、憲法で保障されている黙秘権を行使しても取調べは止まらない。実際に、浅沼氏は13回も何時間にわたり取り調べを受けた。

袴田事件はこの実務の危険性を浮き彫りにしている。元プロボクサーの袴田巌さんは、一家4人殺害の罪に問われ1966年8月18日に逮捕された。警察と検察による過酷な取調べにより、逮捕の20日後に自白した。強制された自白に基づき袴田さんは起訴され、その後死刑を宣告された。袴田さんは無罪を主張し続け、逮捕後58年となる2024年9月26日、再審無罪となった。

日本政府は、「人質司法」によるさらなる人権侵害や冤罪を防ぐために、起訴前に勾留されている被疑者・被告人の保釈を原則として認めるべきであり、誘導や脅迫による自白を生み出す弁護人不在の取り調べは止めるべきだ。

同時に、日本政府は医療へのアクセスの確保や「性同一性障害等を有する被収容者の処遇」に関する通知を改訂して、ホルモン補充療法を含むジェンダー肯定型医療介入を希望するすべての人々に提供すべきだ。

「僕のようなケースは氷山の一角であって、もっともっと長く拘留されている人もいる」と浅沼氏は語った。その上で、「今後もっと被告人や被疑者の人権を守っていかなければいけない」とした。