(Goma) – Des bandes criminelles ont enlevé contre rançon au moins 170 personnes à proximité du Parc national des Virunga, dans l’est de la République démocratique du Congo, entre avril 2017 et mars 2020. De petits groupes armés de fusils et de machettes ont battu, torturé et assassiné des otages, violant les femmes et les filles, qui représentent plus de la moitié d’entre eux, tout en recourant à des menaces pour extorquer de l’argent à leurs familles.

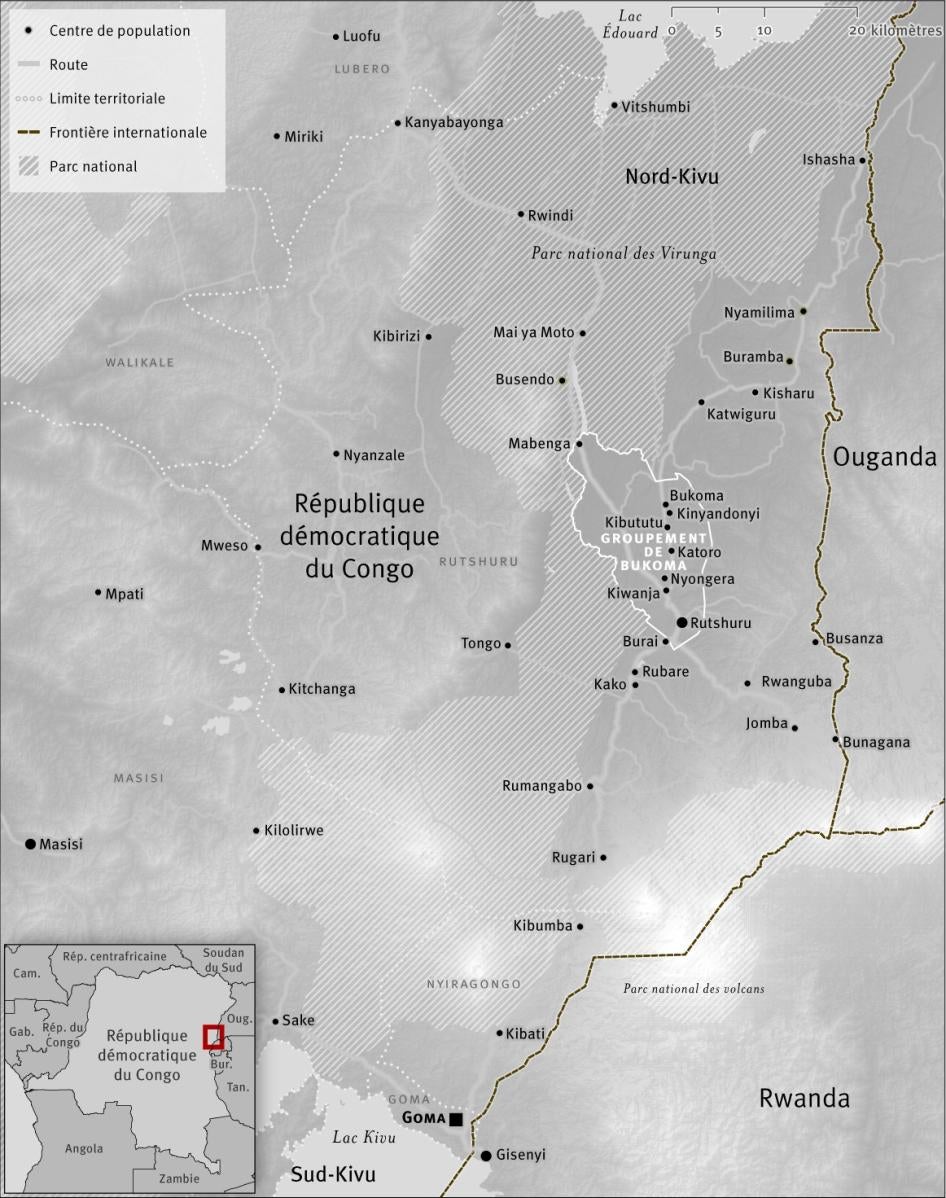

Les forces de l’ordre congolaises devraient prendre des mesures pour démanteler ces bandes criminelles et arrêter les responsables de ces enlèvements et de ces violences sexuelles, perpétrés principalement dans le groupement de Bukoma du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. La mission de maintien de la paix des Nations Unies en RD Congo, la MONUSCO, qui dispose d’une base dans un rayon de 10 kilomètres des champs et autres zones agricoles où ont été commis la plupart des enlèvements, devraient protéger les civils en patrouillant activement dans les zones à haut risque, conformément à son mandat.

« Au cours de ces trois dernières années, des bandes criminelles ont extorqué des rançons exorbitantes à des familles et ont brutalement violé de nombreuses femmes et filles dans le Parc national des Virunga », a déclaré Thomas Fessy, chercheur principal pour la RD Congo chez Human Rights Watch. « Le gouvernement congolais devrait mettre fin au règne de terreur de ces gangs et fournir aux survivantes de viol, qui sont traumatisées et stigmatisées, des soins adaptés, ainsi que toute autre aide dont elles ont besoin. »

Une grande partie du groupement de Bukoma est contrôlée par le groupe rebelle rwandais RUD-Urunana – faction dissidente des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Ce groupe armé a été impliqué dans des enlèvements ces dernières années et, bien que l’implication de combattants actuels ou anciens de ce groupe ne puisse être exclue, Human Rights Watch n’a pas établi leur implication dans ces cas récents ni confirmé s’ils répondent à une chaîne de commandement.

De décembre 2019 à fin juin 2020, Human Rights Watch a interrogé 37 personnes au sujet des enlèvements, notamment 28 survivantes de violences sexuelles, dont 5 étaient des enfants à l’époque où ces abus ont été commis. Human Rights Watch s’est également entretenu avec des activistes locaux, des responsables du gouvernement et du parc, ainsi qu’avec des membres du personnel de l’ONU.

Les survivantes ont raconté qu’elles avaient été enlevées, parfois avec leurs enfants en bas âge, alors qu’elles travaillaient aux champs ou sur le chemin du retour, près de la ville de Kiwanja. Leurs ravisseurs les ont forcés à marcher, les mains liées, pendant plusieurs heures dans le Parc national des Virunga, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles ont expliqué que les ravisseurs avaient souvent ligoté les mains et les pieds des hommes et les avaient passés à tabac. Les femmes et les filles ont affirmé que les ravisseurs avaient méthodiquement violé les otages féminines, à l’exception des filles prépubères et des femmes d’un âge avancé. Beaucoup d’entre elles ont aussi été sévèrement battues. « Les ravisseurs nous ont dit qu’aucune femme ne sortirait de là indemne », a déclaré une survivante âgée de 28 ans.

Les survivantes ont indiqué que leurs ravisseurs les insultaient régulièrement et menaçaient de les tuer, notamment en s’adressant à leurs familles au téléphone. La jeune femme de 28 ans a affirmé que les ravisseurs lui avaient montré, ainsi qu’à d’autres otages, les cadavres de deux hommes qu’ils affirmaient avoir tués à coups de bâton pour avoir tenté de s’enfuir. D’autres survivantes ont affirmé avoir été soumises à des simulacres d’exécution et à d’autres formes de torture. « Ne parvenant pas à joindre mon père au téléphone, ils m’ont passé une corde au cou et m’ont pendue », a déclaré une autre victime, âgée de 19 ans. « Ce jour-là, j’ai vu la mort de près. »

Les victimes ont indiqué qu’elles avaient été détenues en plein air, exposées à la pluie et au froid de la nuit, pendant environ une semaine et jusqu’à dix jours. Elles étaient à peine nourries ou recevaient de la nourriture de mauvaise qualité. La plupart n’ont été relâchées que lorsque des membres de leurs familles ont versé une rançon d’un montant de 200 à 600 dollars US. Ces paiements ont souvent causé de graves difficultés financières à ces familles qui ont parfois été contraintes de vendre leurs terres, les laissant dépourvues de sources de revenu.

Les femmes et les filles étaient souvent violées plusieurs fois par jour et parfois par plusieurs hommes. Seules quelques-unes, parmi les plus âgées et les plus jeunes, ont été épargnées. « Nous sommes devenues [leurs] objets sexuels, c’était sans arrêt », a déclaré une survivante.

Les victimes et les familles qui ont demandé l’aide de la police ont affirmé que celle-ci n’a rien fait pour trouver les responsables. Dans certains cas, les membres des familles n’ont même pas déclaré les enlèvements car ils estimaient qu’ils ne recevraient aucune aide ou que cela pourrait même aggraver encore les choses. La persistance de l’impunité pour les auteurs de violences sexuelles dans le pays, ainsi qu’un système judiciaire pour une large part dysfonctionnel, laisse peu de recours aux survivantes pour obtenir justice, a déclaré Human Rights Watch.

« Les viols sont motivés par des intérêts économiques car ce que veulent les criminels, c’est de l’argent », a déclaré à Human Rights Watch l’administrateur du territoire de Rutshuru, Justin Mukanya.

Le gouvernement congolais devrait agir d’urgence pour mettre fin aux enlèvements et aux abus sexuels généralisés commis par ces bandes criminelles à proximité du Parc national des Virunga. Il devrait solliciter l’appui de la MONUSCO pour élaborer un plan visant à protéger les communautés locales et à empêcher les enlèvements. La police, la MONUSCO et les gardes du parc devraient accroître leurs capacités d’échange de renseignements et travailler en étroite coopération pour enquêter sur les enlèvements, identifier des suspects et les amener devant la justice.

Les autorités devraient fournir aux victimes de violences sexuelles une assistance pour les aider à reconstruire leur vie, notamment des examens post-viol et d’autres soins médicaux, un soutien psychologique et social, une assistance juridique et financière. Elles devraient également œuvrer avec les communautés pour mettre fin à la stigmatisation et aux discriminations que subissent les survivantes de violences sexuelles.

« Human Rights Watch n’a connaissance d’aucune enquête judiciaire en cours sur les abus commis par ces bandes armées aux alentours du Parc des Virunga et les survivantes reçoivent très peu d’aide », a affirmé Thomas Fessy. « Les forces de sécurité congolaises devraient coopérer étroitement entre elles, ainsi qu’avec l’ONU et les gardes du parc, pour mettre un terme à ces enlèvements et ces violences sexuelles. »

Les kidnappings : 2017 – 2020

Human Rights Watch a documenté les enlèvements contre rançon d’environ 170 personnes lors de 23 incidents distincts survenus entre 2017 et 2020, dans et aux alentours du groupement de Bukoma. Le nombre exact des personnes enlevées, et de celles qui ont été violées, est très probablement plus élevé, compte tenu des limites de la recherche effectuée.

Le Baromètre sécuritaire du Kivu, projet mené en coopération entre le Groupe d’étude sur le Congo et Human Rights Watch, a signalé que des agresseurs armés avaient kidnappé au moins 775 personnes depuis 2017 dans le seul territoire de Rutshuru, et 1 190 dans toute la province du Nord Kivu. Jusqu’à présent en 2020, le Baromètre sécuritaire du Kivu a signalé qu’au moins 200 personnes ont été enlevées contre rançon dans la province.

Dans la plupart des cas documentés ici, des groupes de trois à cinq hommes armés de fusils et de machettes ont enlevé des gens dans leurs champs ou le long des chemins. Les ravisseurs prétendaient souvent au départ être inoffensifs, se présentant comme des militaires ou approchant leurs victimes pour leur demander de l’eau. Puis les ravisseurs relâchaient certaines personnes, comme des jeunes enfants et des personnes âgées, à qui ils donnaient leurs numéros de téléphone pour que les familles puissent les contacter et négocier les rançons des détenus.

Ces bandes retenaient leurs otages à l’intérieur du Parc national des Virunga. Catherine, qui comme toutes les autres survivantes citées ici est identifiée sous un pseudonyme afin de protéger sa sécurité, a affirmé que le jour où elle a été enlevée, les ravisseurs avaient frappé les otages masculins à coups de bâtons. Puis ils ont forcé les otages féminines à s’allonger sur le sol et les ont frappées sur les fesses. « Ils nous ont dit que ce n’était que le début », a-t-elle dit. D’autres victimes ont déclaré que certains des otages masculins avaient dû être emmenés à l’hôpital après leur libération, parce qu’ils avaient été sévèrement battus ; au moins un homme a été presque étranglé, au point de perdre connaissance.

« Parfois, ils éteignaient leurs téléphones pour augmenter la pression sur les familles, parce qu’ils n’étaient pas contents de l’offre de rançon », a déclaré Yolande, une autre survivante. « Dans ces cas-là, les otages masculins étaient battus encore plus sévèrement. » Elle a ajouté que les cordes qui leur liaient les mains et les pieds étaient resserrées, en guise de torture. Les ravisseurs ont menacé Yolande de la tuer si elle refusait d’avoir des rapports sexuels avec eux : « Ils nous ont montré des squelettes humains, affirmant que c’étaient des personnes qu’ils avaient tuées pour avoir désobéi à leurs ordres. »

En octobre 2018, les ravisseurs ont exécuté un homme peu après son enlèvement, selon deux témoins. Ces dernières ont affirmé que cet homme avait dit aux ravisseurs avoir déjà été enlevé deux fois auparavant, qu’il avait alors dû vendre sa parcelle et son champ pour payer les rançons, et qu’il n’avait plus rien pour payer cette fois-ci. « Ils l’ont abattu sous nos yeux – cela a été le moment le plus épouvantable de ma vie », a déclaré Yvette. « Puis ils nous ont pris un par un, nous ont placés devant le cadavre, et nous ont demandé comment nous allions payer notre propre rançon. »

« [Les ravisseurs] ont dit que, si nous tentions de nous enfuir, ils nous rattraperaient, nous couperaient la tête et la jetteraient dans la rivière », a déclaré Florence. Elle a indiqué que la famille d’un des otages, qui n’avait pu réunir que 100 dollars pour la libération de leur proche, s’était entendu dire que cela ne suffirait qu’à payer pour « une bâche, un bidon de lutuku [boisson alcoolisée traditionnelle] et quelques autres accessoires pour organiser son deuil [laissant entendre qu’ils le tueraient si un montant supérieur ne leur était pas versé]. »

Les ravisseurs ont également menacé de frapper ou de tuer des enfants en bas âge. Denise a affirmé qu’ils avaient menacé de battre son bébé, âgé de 7 mois, chaque fois qu’il pleurait. « Même quand [l’un d’eux] me violait, il fallait que je fasse de mon mieux pour que mon bébé s’endorme d’abord », a-t-elle dit. Olivia a déclaré que les ravisseurs avaient menacé de jeter son enfant dans la rivière parce qu’il pleurait trop souvent. Ils ont aussi menacé de fracasser le bébé de Louise, âgé de 8 mois, contre un arbre.

Le peu de nourriture qui était disponible était sale et à peine mangeable. « Nous n’avions presque rien à manger – du manioc non épluché et non lavé, qu’on préparait avec de l’eau stagnante », a déclaré Marie. « Nous ne pouvions manger que la nuit car nous n’étions pas autorisés à allumer du feu pendant la journée, pour ne pas être repérés. » Julie a indiqué que parfois, les ravisseurs faisaient cuire du maïs. « Ce sont eux qui décidaient de nous en donner une portion ou de nous laisser affamés », a-t-elle dit. « Ils nous donnaient très peu d’eau à boire, juste une cuillerée; pas plus. »

Les conditions sanitaires étaient déplorables et les otages qui étaient détenus loin de la rivière n’avaient pas la possibilité de se laver. Rachel et son enfant ont été retenues dans la forêt. « Je ramassais des feuilles pour essuyer le pagne sur lequel nous étions étendus quand le bébé déféquait dessus », a-t-elle dit.

Élisabeth a déclaré que les ravisseurs lui avaient ordonné d’appeler sa famille pour « un dernier adieu avant d’être tuée. » Puis elle a été forcée de s’agenouiller, les mains liées derrière le dos. « Je tremblais, je ressens encore cette peur », a-t-elle dit. « Ils m’ont laissée ligotée pendant toute la journée. » Elle a été finalement libérée après que sa famille a versé 400 dollars de rançon.

La plupart des ravisseurs suivaient le même mode opératoire et semblaient être en contact les uns avec les autres, ce qui laisse penser que les plus petits groupes faisaient partie d’une structure plus vaste et coordonnée. Les victimes ont indiqué que les ravisseurs, dont la plupart parlaient kinyarwanda, langue utilisée dans le territoire de Masisi et au Rwanda, étaient vêtus de haillons et portaient des bottes en caoutchouc. D’autres parlaient kinyabwisha, un dialecte kinyarwandais répandu dans le territoire de Rutshuru, ou swahili. D’anciens otages ont indiqué que leurs ravisseurs s’appelaient les uns les autres par des surnoms et connaissaient bien la région. Au moins trois survivantes avaient déjà rencontré l’un de leurs ravisseurs avant leur enlèvement, et une survivante a affirmé qu’elle les avait revus à Kiwanja deux semaines après sa libération.

Les autorités locales de Bukoma ont confirmé à Human Rights Watch que l’armée congolaise et la MONUSCO effectuaient des patrouilles conjointes dans la région. « Mais le nombre de militaires et de policiers déployés pour faire face à l’insécurité dans la région n’est pas suffisant », a déclaré le chef de groupement de Bukoma, Modeste Kabori. Human Rights Watch a communiqué les résultats de ses recherches à la MONUSCO, laquelle a déclaré dans un courriel que « la sécurisation du Parc national des Virunga relève essentiellement des [troupes congolaises] et de l’ICCN [Institut congolais pour la conservation de la nature]. » Elle a ajouté : « La MONUSCO va renforcer [ses patrouilles et ses missions d’évaluation] et va aussi continuer à plaider auprès des autorités congolaises afin qu’elles fassent davantage d’efforts pour mieux contrôler cette zone. » Une équipe de plus de 700 gardes protège également le Parc des Virunga, couvrant une zone de 7 800 kilomètres carrés, presque aussi vaste que l’île de Chypre. Mais les responsables du parc ont déclaré à Human Rights Watch qu’ils n’avaient pas la capacité de fournir une protection partout, et que de nombreuses zones du parc sont sous la menace de groupes armés.

Des groupes d’autodéfense locaux sont apparus du fait de l’absence de protection efficace contre les gangs, ont déclaré des victimes et diverses autres sources.

Human Rights Watch a précédemment documenté des enlèvements dont le nombre était monté en flèche dans le territoire de Rutshuru en 2015. À l’époque, la grande majorité des victimes étaient des hommes. Quand des femmes étaient capturées, elles étaient souvent dépouillées et immédiatement libérées.

Les violences sexuelles

Dans la plupart des incidents signalés à Human Rights Watch, les femmes et les filles enlevées ont été systématiquement et régulièrement violées, plusieurs fois par jour, et parfois par plusieurs hommes. Leurs ravisseurs les violaient souvent à côté des otages masculins, qui étaient ligotés. Les viols commençaient habituellement dès la première nuit. « Ils nous ont prises dès le début, sans nous laisser le temps de respirer », a déclaré Sophie. « Même sous la pluie, ils étaient sans pitié. Pendant le viol, nous étions étendues sur le sol ou dans la boue. » Marie, 15 ans, a ainsi décrit la première nuit après son enlèvement :

Chacun [des ravisseurs] a emmené une fille dans la forêt. Celui qui m’a emmenée m’a demandé quel âge j’avais et si j’allais à l’école. Il m’a ordonné de me déshabiller et de m’allonger sur le sol ; il avait une grenade dans la main. Quand j’ai crié, il m’a frappée et m’a dit de me taire. J’avais très mal et je pleurais en silence pendant qu’il me violait.

Les récits des survivantes laissent penser que faire du mal aux victimes en leur infligeant des violences sexuelles, des passages à tabac et des menaces de mort fait partie de la stratégie des ravisseurs pour obtenir rapidement le versement d’une rançon. Olivia a déclaré : « Quand ils nous violaient, ils nous disaient que si nous ne payions pas, ils nous garderaient comme leurs femmes ou ils nous tueraient. » Louise a expliqué :

Ils nous ont violemment fouettées ; cinq coups de fouets … nous pouvions à peine nous tenir debout après cela. Nous implorions leur pitié, mais ils nous ont forcées à avoir des relations sexuelles avec eux…. [Un ravisseur] a pris son fusil et sa machette. Il s’est mis entre moi et une autre otage qui était ligotée et elle a été forcée de regarder pendant qu’il me violait. Si je bougeais, il menaçait de me couper la tête avec sa machette. Il nous a violées comme cela tous les jours.

Irène a déclaré qu’un homme armé d’un couteau et d’un fusil l’a violée :

Il a placé son fusil sur ma tête et m’a dit que si j’essayais de bouger, il me tuerait à coups de couteau. Il a dit qu’il ne me tuerait pas avec son fusil car les balles coûtent cher. Il m’a dit que s’il décidait de me tuer, il me découperait en petits morceaux que je devrais mâcher avant de mourir. Par la suite, il faisait ce qu’il voulait de moi et m’emmenait où il voulait. Quand j’osais pleurer, il me frappait à la tête.

Sarah, 18 ans, était enceinte de trois mois quand elle a été enlevée. « [Mes ravisseurs] appelaient ma famille pendant qu’ils me violaient, pour que mes proches m’entendent crier ; ils voulaient leur faire sentir combien ils nous faisaient souffrir pour être sûrs qu’ils paieraient la rançon », a-t-elle dit. Une autre survivante, Adèle, a déclaré que certaines filles « étaient violées constamment ; cela ne s’arrêtait jamais.... Elles devaient tout le temps satisfaire les désirs insatiables de leurs bourreaux. »

Irène a déclaré que les violences s’étaient poursuivies même après le versement de sa rançon. « [Ils] ont décidé de nous faire souffrir terriblement une fois de plus. Ils nous ont violées avec la plus grande brutalité malgré nos blessures et les mauvaises odeurs que nous dégagions tant nous étions sales », a-t-elle dit.

Traumatismes physiques et psychologiques

Ces enlèvements ont bouleversé la vie des femmes et des filles que Human Rights Watch a interrogées, leur infligeant des dommages et un traumatisme de longue durée. Yvette a déclaré qu’elle et d’autres anciennes otages avaient beaucoup changé après leur calvaire. « Tous les gens qui nous voyaient étaient stupéfaits. »

De nombreuses femmes et filles ont subi des blessures qui leur laisseront des lésions physiques durables. Certaines victimes sont allées dans un centre médical ou un hôpital peu après leur libération, où elles ont reçu des soins médicaux classiques post-viol – y compris des médicaments destinés à éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Cependant, les services sociaux et médicaux sont extrêmement limités dans le territoire de Rutshuru.

Certaines victimes ont affirmé qu’elles souffraient de dommages vaginaux, de douleurs abdominales ou pelviennes persistantes. Parmi les autres symptômes décrits par les survivantes, figurent des vertiges, une pression artérielle élevée ou d’autres douleurs, et certaines affirment qu’elles tombent malades plus fréquemment depuis leur enlèvement. Human Rights Watch s’est entretenu avec deux victimes qui étaient enceintes lorsqu’elles ont été enlevées et violées.

Les services de soutien psychosocial ou de santé mentale sont limités dans le territoire de Rutshuru. Si certaines anciennes otages disent avoir reçu un début de soutien psychosocial grâce aux centres médicaux locaux, d’autres ont été dans l’impossibilité de recevoir ce genre de soutien.

Les victimes de violences sexuelles ont décrit des symptômes de troubles mentaux qui correspondent à un stress post-traumatique, notamment des accès d’angoisse ou de panique, de fréquentes crises de larmes, de l’hypervigilance et des cauchemars. Denise a déclaré que les images des viols qu’elle a subis lui reviennent souvent « comme des flashbacks. » Irène a déclaré : « Quand je dors, je ne rêve que de ces scènes. Quand je suis dans les champs, si un oiseau bouge, je prends peur, pensant qu’ils vont encore venir me capturer. » Élisabeth a déclaré: « À la maison, tout le monde évite les mouvements brusques près de moi. Je suis encore traumatisée. »

Stigmatisation et rejet

De nombreuses victimes de violences sexuelles ont affirmé qu’après leur libération, leur mari ou leur partenaire les avait abandonnées, ou que les membres de leur famille et de leur communauté les avaient blâmées pour ce qui leur était arrivé ou les avaient narguées. « Je réalise que je n’ai plus aucune valeur dans la société », a déclaré Louise. Le mari de Monique la rend responsable de la rançon qu’il a dû payer: « Quand je demande juste un peu de sel, il me répond que tout notre argent a été dépensé [pour la rançon]. » Son mari refuse aussi de continuer à payer pour ses soins médicaux et, en conséquence, elle a dû recourir à la médecine traditionnelle. « Il m’a demandé pourquoi je ne m’étais pas enfuie quand j’ai été capturée », a-t-elle dit. « Mais comment aurais-je pu en portant un enfant sur mon dos ? »

Le mari d’Irène lui dit parfois de « retourner auprès des ‘maris’ » qu’elle avait quand elle était détenue. « Il dit qu’on se moque de lui partout à cause de ce qui m’est arrivé, que ces choses-là lui font du tort », a-t-elle dit. « Il répète sans arrêt qu’il compte partir en Ouganda et me laisser ici. » Sarah a déclaré que son mari menace de la quitter depuis son enlèvement: « Il m’insulte, disant que je ne suis plus une femme entière. Notre situation est mauvaise. Et la médisance à mon encontre continue dans le quartier. Beaucoup de gens disent qu’ils n’accepteraient pas de vivre avec une femme qui a été violée. »

Difficultés financières

Dans la plupart des cas documentés, les rançons versées vont de 200 à 600 dollars par otage. « Il y avait des prix différents pour chacun de nous », a affirmé Jeanne. « Comme pour des vaches. » Les ravisseurs exigeaient aussi des poulets, des téléphones, des caisses de bière ou des cigarettes.

Les victimes et leurs familles ont dû vendre leurs parcelles familiales, leurs terres agricoles et des biens, ou faire des emprunts. De nombreux anciens otages ont maintenant peur de cultiver leurs champs. « Lorsqu’on sort de cette captivité, on se sent comme si on a été empoisonné », a déclaré Sophie. « Après cette expérience, vous vous sentez incapable d’aller aux champs. » Élisabeth a expliqué :

Les membres de ma famille ont vendu nos champs et [notre dernière] chèvre. Ils ont aussi vendu un sac de haricots que nous avions à la maison. Ils ont contracté une dette auprès d’un dépôt et de la paroisse.... On souffre énormément à Rutshuru. Nous partirions tous en Ouganda si seulement nous pouvions y aller à pied. Nous n’avons pas d’autre choix que d’aller aux champs pour chercher de la nourriture mais y aller en ayant peur, c’est difficile.

Certaines filles ont dû abandonner leurs études parce que le paiement de la rançon a mis leur famille dans l’impossibilité de continuer à payer les frais de scolarité. « J’ai quitté l’école parce que la somme payée pour ma libération a été exorbitante », a déclaré Catherine, qui est âgée de 18 ans. « [Mon père] refuse de payer mes frais de scolarité. »

Manquement au devoir de protection et absence de justice

De nombreux anciens otages ont déclaré que les membres de leurs familles ne croyaient pas que les autorités ou la police congolaises leur viendraient en aide. « Les autorités civiles dans le territoire de Rutshuru ne font rien au sujet [des enlèvements]. Même si vous allez les voir et les informez, ils ne disent rien et ne font rien », a déclaré Yolande. Irène a indiqué avoir très peu confiance envers la police : « Vous pouvez aller dire à la police qu’on est en train d’étrangler quelqu’un à proximité – ils ne bougeront pas. Ils vont vous dire: ‘Ce sont vos enfants, c’est votre problème.’ » La plupart des survivantes ont déclaré que la police ne les avait même pas interrogées après leur libération.

D’autres ont indiqué que les membres de leur famille craignaient des représailles de la part des ravisseurs s’ils allaient demander l’aide de la police. « Si j’entends de nouveau la voix d’un de mes ravisseurs, quel que soit le lieu et l’heure, je serai capable de le reconnaître », a déclaré Élisabeth. « Mais même si vous les rencontrez par hasard et que vous les dénoncez à la police, ils seront peut-être arrêtés et envoyés en prison mais ils n’y resteront pas plus de deux jours. Ils nous ont dit que si nous osions les dénoncer un jour, ils nous feraient beaucoup de mal à leur sortie de prison. » D’autres survivantes ont au contraire estimé qu’il leur serait difficile d’identifier leurs ravisseurs et que cela représente un obstacle pour obtenir justice. « Je ne suis pas allée les dénoncer à la police car cela ne sert à rien d’accuser des gens que vous ne connaissez pas », a déclaré Constance.

Dans au moins un cas, fin 2019, la police aurait arrêté des résidents et volé la rançon qu’une famille essayait de rassembler pour faire libérer un de ses membres. Confrontée à la colère de la communauté, les policiers ont rendu l’argent mais leur intervention a retardé le versement de la rançon aux ravisseurs qui, en conséquence, ont infligé des souffrances supplémentaires à leurs otages. Grâce, qui faisait partie de ce groupe d’otages, a affirmé qu’en conséquence, les ravisseurs avaient donné un coup de machette sur la tête d’un homme, le blessant gravement.

Cette vague d’enlèvements et l’inaction des responsables de l’application des lois a conduit des hommes des communautés affectées à former des groupes d’auto-défense. Des activistes locaux ont fait état de plusieurs cas de justice populaire expéditive. En novembre 2019, des hommes armés de flèches et de machettes ont tué trois hommes soupçonnés d’être des membres de ces bandes criminelles, dans le groupement de Bukoma.

« De jeunes hommes du voisinage en ont eu assez de ce problème et de l’inaction de la police, ils ont donc décidé de s’en occuper eux-mêmes », a déclaré Grâce. « Ils ont organisé des embuscades, ont capturé trois hommes qu’ils ont accusés d’être impliqués dans les enlèvements et les ont brûlés vifs. » Une activiste locale a exprimé sa crainte que ces groupes d’auto-défense ne créent des problèmes supplémentaires: « Il y a un risque qu’ils en profitent pour régler des comptes personnels ou qu’ils se livrent au même genre de sale besogne [que les bandes criminelles]. »

----------

Dans les médias

LaLibre.be Journal des Nations

Tweets

#RDC : #Kidnappings et #viols en série dans le parc des #Virunga. Le gouvernement devrait selon HRW mieux protéger les habitant.e.s contre les gangs armés, traduire en justice les responsables, et soutenir les survivantes de viols. https://t.co/HhNtDjzl9c

— HRW en français (@hrw_fr) July 30, 2020

#RDC : #Enlèvements et #viols dans le parc des #Virunga, dans l’est du pays. Il faut d’urgence protéger les habitants et soutenir les survivantes de viols. Nouveau rapport de HRW > > https://t.co/HhNtDjzl9c pic.twitter.com/53BpPusd7k

— HRW en français (@hrw_fr) July 30, 2020

#RDC - Plus de 170 personnes ont été enlevées depuis 2017 près du parc des #Virunga dans l'est, selon HRW qui appelle le gouvernement à "mettre fin au règne de terreur" des gangs armés, et à soutenir les survivantes de #viols. https://t.co/58DjAIbsdA via @lalibrebe @hrw @thfessy

— HRW en français (@hrw_fr) July 30, 2020

RD Congo : en trois ans, au moins 170 personnes ont été enlevées contre rançon dans l'est du pays https://t.co/i7HsG7V5h4 pic.twitter.com/UObq0V3w9i

— FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 30, 2020