ADA ancaman bagi wartawan asing bila mereka ingin meliput ke Papua: visa ditolak dan mereka dicekal. Ini menimpa Cyril Payen, koresponden televisi France 24, yang bekerja dari Bangkok, ibukota Thailand.

Pada 8 Januari 2016, Kedutaan Indonesia di Bangkok memberitahu Payen bahwa Kementerian Luar Negeri di Jakarta menolak permohonan visa wartawan yang diajukannya untuk liputan ke Papua.

Payen tak kaget.

Dua bulan sebelumnya, 8 November 2015, dua pejabat Kementerian Luar Negeri di Jakarta, memanggil Dutabesar Perancis Corinne Breuze serta menyatakan keberatan mereka terhadap laporan Payen soal Papua. Mereka mengatakan laporan tersebut “tidak berimbang.”

Alih-alih secara terbuka menunjukkan kepada Payen dan France 24 soal tuduhan tersebut atau minta hak jawab, birokrasi Indonesia langsung mencekal Payen tanpa batas. Ia tak hanya ditujukan bagi Payen, tapi untuk semua wartawan France 24 yang hendak liputan ke Indonesia.

Kenyataan pahit ini mengingatkan kita betapa jauh antara retorika yang pernah diucapkan Presiden Joko Widodo—yakni akses “terbuka” bagi media internasional—dan fakta sehari-hari bagi wartawan meliput ke Papua.

Perbuatan birokrasi Indonesia adalah bukti pembatasan bagi wartawan dalam bekerja di Papua, sekaligus keselamatan narasumber.

Pada Oktober 2015, seminggu setelah Marie Dhumieres, wartawan Prancis yang bekerja di Jakarta, kembali dari liputannya di Pegunungan Bintang, Papua, polisi di Sentani menahan Agus Kossay, seorang aktivis Papua, yang menemani Dhumieres. Kossay ditangkap bersama dua kawannya. Polisi menginterogasi ketiganya selama 10 jam, memaksa mereka mengungkapkan liputan Dhumieres. Mereka memberitahu Dhumieres di Jakarta. Dia lantas berkicau ke akun Twitter Jokowi:

“So Mr @jokowi, foreign journalists are free to work anywhere in Papua but the people we interview get arrested after we leave?”

Sesudahnya polisi melepas mereka tanpa mengajukan tuntutan.

Semestinya hal macam itu tak perlu terjadi.

Pada 10 Mei 2015, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah menghentikan pelbagai pembatasan wartawan asing ke Papua, yang telah berjalan setidaknya selama 25 tahun terakhir. Perubahan kebijakan ini seharusnya mengakhiri proses berbelit dan rumit yang dialami para wartawan internasional bila ingin ke Papua.

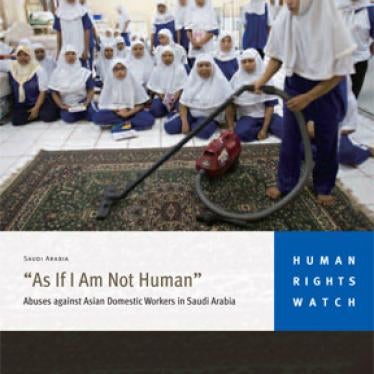

Pengalaman Payen dan Dhumieres menunjukkan pernyataan Presiden Jokowi ditanggapi berbeda, bahkan ditentang sengit, oleh sejumlah pejabat pemerintah dan keamanan—sebagaimana didokumentasikan dalam laporan Human Rights Watch, Sesuatu yang Disembunyikan: Pembatasan Kebebasan Media dan Pemantau Pelanggaran Hukum Papua (November 2015).

Sejak pernyataan Jokowi, beragam pejabat pemerintah mengeluarkan sentimen negatif. Juru bicara Kepolisian Indonesia perwira senior Agus Rianto, misalnya, pada 12 Mei 2015 menyatakan pemerintah akan terus membatasi akses masuk ke Papua bagi wartawan internasional melalui sistem perizinan. Rianto beralasan, perlunya pembatasan akses ke Papua untuk mencegah media internasional bicara dengan “orang yang menentang pemerintah” serta menghalangi akses “teroris” yang mungkin berpura-pura berlagak wartawan dengan tujuan pergi ke Papua.

Pada 26 Mei, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memperingatkan bahwa akses media internasional ke Papua harus dalam kondisi mereka wajib membuat “laporan dan berita bagus.” Ryacudu tidak menjelaskan lebih persis soal apa dan bagaimana “berita bagus” yang dia maksud. Tetapi dia secara eksplisit menyamakannya dengan liputan negatif berisi “hasutan” dari para wartawan internasional. Dan, karena itu, dia mengancam bakal mengusir setiap wartawan luar negeri yang bikin liputan tidak menyenangkan pemerintah.

Pernyataan macam itu dilandasi persepsi dan kecemasan kronis, di lingkaran birokrasi sipil, militer, politisi maupun wartawan, bahwa akses media internasional ke Papua bakal menaburkan gangguan stabilitas di wilayah yang telah bergolak akibat ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap Jakarta serta—kendati kecil tapi tetap bertahan—adanya gerakan pro-kemerdekaan bersenjata. Obrolan saya dengan birokrat dan pejabat pemerintah, yang terus mempertahankan sikap sengit membatasi akses media internasional ke Papua, dilandasi kecurigaan akut terhadap apa yang terjadi di Timor Leste. Kehadiran media internasional dan para aktivis hak asasi manusia di sana, setelah pendudukan oleh Indonesia selama 24 tahun, membantu membuka jalan kemerdekaan Timor Leste pada 2002.

Tantangan kebebasan pers di Papua ditambah pula dengan pelbagai kesulitan yang dihadapi para wartawan Indonesia terutama dari etnik Papua. Para wartawan lokal yang meliput topik sensitif—seperti dugaan korupsi dan perampasan lahan—dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali jadi objek penganiayaan, intimidasi, dan kekerasan dari aparat, anggota masyarakat, dan kekuatan pro-kemerdekaan.

Wartawan di Papua mengatakan mereka sering melalukan swasensor atas liputan yang dinilai peka supaya terhindar masalah. Suasana penuh ketakutan dan saling curiga ini dipersulit lagi oleh tindakan aparat keamanan yang sering memakai dan membayar wartawan untuk jadi informan, bahkan menugaskan agen rahasia menyamar sebagai wartawan di beragam ruang redaksi. Tujuannya adalah membikin minimal liputan negatif dan membuat maksimal pemberitaan positif soal Papua. Iklim macam ini telah menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan wartawan.

Tetapi, selain wartawan, pembatasan akses ke Papua ditujukan pula untuk aktivitas kemanusiaan lain.

Aparat keamanan mengawasi dengan ketat kegiatan lembaga internasional yang diizinkan pemerintah untuk beroperasi di Papua. Praktik memata-matai ini dialamatkan kepada lembaga-lembaga yang berfokus pada bidang hak asasi manusia. Lembaga nonpemerintah internasional seperti Cordaid (Belanda)—dianggap pemerintah terlibat dalam “kegiatan politik”—telah dipaksa menutup kantor perwakilannya di Papua.

Pembatasan pemerintah pada “orang asing” juga diperluas kepada pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akademisi yang dianggap kritis soal Papua. Pada 2013, pemerintah Indonesia mengundang—tapi lantas menolak—kunjungan Frank La Rue, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekpresi, karena mencantumkan Papua dalam rencana perjalanannya ke Indonesia. Akademisi asing yang dapat izin untuk mengunjungi Papua menjadi target kegiatan pengintaian aparat keamanan. Mereka yang bersimpati kepada gerakan pro-kemerdekaan dimasukkan dalam daftar visa cekal.

Pembatasan akses media internasional telah berjalan sejak Presiden Sukarno (1945-1966). Ia mengharuskan semua calon koresponden luar negeri mengajukan visa wartawan sebelum bepergian ke Indonesia (Tapsell, 2014: 74). Seiring perkembangan politik nasional yang mengubah sifat kaku dan penerapannya di seluruh Indonesia, izin akses ke Papua tetap dibatasi, bahkan lebih sering dari wilayah lain.

Di Papua, aturan ini telah berlaku bahkan sebelum Indonesia mengambilalih wilayah itu pada 1963—diserahkan oleh Belanda lewat mekanisme yang melibatkan PBB. Pada Agustus 1969, diadakan sebuah proses apa yang disebut ‘Act of Free Choice’ atau dalam bahasa politik Indonesia dinamakan ‘Penentuan Pendapat Rakyat’. Mengabaikan mekanisme referendum yang diakui secara universal, proses ini dijalankan lewat sistem perwakilan yang melibatkan 1.026 orang Papua. Mereka ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan dipilih untuk mewakili seluruh penduduk Papua melalui delapan distrik. Menurut John Saltford dalam bukunya, The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua (2003: 147), militer Indonesia mengintimidasi serta memaksa dan melakukan kekerasan. Hasilnya adalah suara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia.

Indonesia selalu menegaskan, sebagai bekas wilayah Hindia Belanda, New Guinea Barat (nama yang dipakai saat itu) adalah bagian sah Indonesia. Para pejabat Indonesia meneruskan klaimnya bahwa prinsip “satu orang satu suara” tak bisa diterapkan di daerah Papua karena tingkat pendidikan penduduknya masih sangat rendah.

Act of Free Choice dianggap oleh banyak rakyat Papua sebagai dasar tipu-tipu bagi Indonesia menganeksasi wilayahnya. Ia terus menerus jadi basis tuntutan rakyat Papua untuk “pelurusan sejarah” dan digelarnya kembali prinsip penentuan nasib sendiri.

Menjelang dan selama ‘Act of Free Choice’ itu, Indonesia memperketat akses ke Papua bagi koresponden luar negeri. Pada 1968, pemerintah Indonesia membawa lusinanan wartawan internasional ke Papua dalam tur jurnalistik dengan pengawalan ketat dari militer (Saltford, 2003: 129-140). Klub Koresponden Asing Jakarta mengajukan protes resmi kepada Departemen Penerangan (Tapsell, 2004: 86). Isinya, pembatasan gerak wartawan bisa berpeluang membungkam narasumber. Ross Tapsell dalam bukunya By-Lines, Balibo, Bali Bombings: Australian Journalists in Indonesia (2014), menyimpulkan dampak dari pembatasan itu sesudah 1969: “Papua nyaris terkunci dari dunia luar.”

Selama pemerintahan “Orde Baru” Soeharto (1965-1998), visa untuk wartawan asing secara khusus mengecualikan akses ke “daerah-daerah luar” termasuk ke Timor Timur, Papua, dan Aceh. Akses ke wilayah itu membutuhkan “surat jalan” dari pejabat teras atau Departemen Penerangan. Selama 1960-an dan 1970-an, izin akses ke Papua dan daerah-daerah konflik lain ditengarai sebagai “taktik militer mengintimidasi para wartawan.”

Di sejumlah kesempatan selama pemerintahan Orde Baru, proses pemeriksaan wartawan yang mengajukan izin liputan ke Papua secara resmi dipusatkan melalui “clearing house”, sebuah rapat koordinasi di bawah Kementerian Luar Negeri yang melibatkan 18 unit kerja dari 12 kementerian berbeda, termasuk Kepolisian Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis militer. Undang-Undang tentang Keimigrasian tahun 2011 memberi wewenang bagi Kementerian Luar Negeri melarang “orang asing bepergian ke daerah tertentu di wilayah Indonesia.”

Proses izin lewat “clearing house” mewajibkan para wartawan yang hendak meliput ke Papua harus bikin rencana reportase terperinci, termasuk melaporkan semua nama narasumber dan jadwal liputan di Papua kepada pihak Kementerian Luar Negeri.

Jangka waktu dan dasar keputusan “clearing house” sangat tidak tentu, tanpa ada alasan bagi permohonan yang ditunda maupun ditolak—paling cepat sekira sebulan tapi juga bisa sampai lima tahun.

Tidak ada data stastitik secara terbuka yang memuat jumlah koreponden asing yang mengajukan permohonan izin ke Papua selama beberapa tahun terakhir atau berapa dari izin itu yang diterima. Tetapi, izin resmi dari pemerintah selalu sulit; tergantung kebijakan dan prioritas di Jakarta.

Ada masa pembatasan itu lebih longgar di tahun-tahun sesudah Soeharto lengser pada 1998 terutama di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Sen & Hill, 2011: 180-181). Tetapi, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), izin akses ke Papua kembali diperketat.

Pemerintahan baru Jokowi tampaknya punya itikad baik untuk melonggarkan izin akses ke Papua. Tetapi, sampai nyaris setahun dari pernyataannya, belum ada instruksi tertulis dan resmi yang bisa menjadi landasan legal untuk akses lebih leluasa meliput di Papua.

Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan pada 11 November 2015 bahwa dia akan mengambil tindakan bila diberi bukti bahwa pemerintah atau aparat keamanan Indonesia menghalangi wartawan internasional pergi ke Papua.

“Tunjukkan kepada saya, dan jika perlu, kami akan pecat mereka,” katanya.

Pengalaman Cyril Payen, Marie Dhumieres, dan wartawan internasional lain sudah cukup jadi alasan bagi Pandjaitan menepati janjinya itu.*