(Tunis, le 3 mai 2012) – La première affaire de torture à passer en justice en Tunisie depuis l’éviction du président Zine El Abidine Ben Ali met en lumière le besoin de s’attaquer aux insuffisances du cadre législatif pour juger les crimes de torture, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Beaucoup d’autres dossiers de torture seront probablement déposés contre l’ex-président Ben Ali et ses complices, si d’autres victimes se présentent pour porter plainte.

Human Rights Watch s’est penché sur ce premier procès pour torture ainsi que sur les structures et procédures judiciaires actuelles du pays. Ses recherches ont permis d’identifier un certain nombre de problèmes que la Tunisie devrait régler pour rendre justice aux victimes de crimes pendant l’ère Ben Ali et au-delà, a déclaré Human Rights Watch.

« La torture était endémique dans les prisons tunisiennes pendant les 23 ans de présidence de Ben Ali, et a ruiné l’existence de milliers de personnes », a déclaré Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Poursuivre efficacement les personnes coupables de torture exige un cadre judiciaire adéquat ainsi que la volonté politique d’en finir avec l’impunité ».

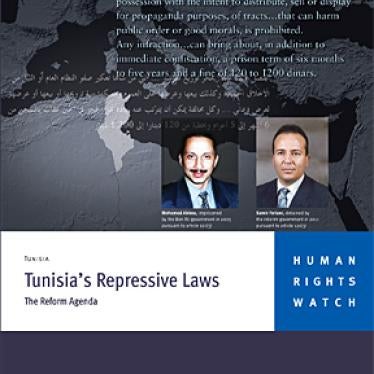

Le 12 avril 2012, une cour d’appel militaire a réduit les peines de prison infligées à l’ancien ministre de l’Intérieur, Abdallah Kallel, et à trois autres ex-officiers des forces de sécurité, pour l’infraction de « violences contre autrui ». Le tribunal a maintenu les peines de prison prononcées contre Ben Ali et quatre autres officiers qui avaient été jugés et condamnés par contumace pour la même infraction.

L’affaire a exposé le manque de volonté politique, de la part des autorités tunisiennes, pour exiger l’extradition de Ben Ali d’Arabie saoudite, afin qu’il soit jugé pour des violations des droits humains, a déclaré Human Rights Watch. Ben Ali s’est enfui en Arabie saoudite le 14 janvier 2011.

Quand Ben Ali était président, les autorités ont pratiqué la torture de façon systématique et à toutes les étapes du processus judiciaire, depuis l’arrestation et l’interrogatoire de police jusqu’à l’emprisonnement après condamnation, comme le montre l’importante documentation réunie par des organisations de défense des droits humains tunisiennes et internationales.

Le crime de torture a été inclus dans le droit tunisien en 1999, conformément à la loi n°89 du 2 août 1999. L’Assemblée nationale constituante devrait harmoniser le droit tunisien avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) en intégrant les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide dans les lois tunisiennes existantes. Pour cela, il faudrait soit réviser le code pénal, soit adopter une loi spécifique de mise en œuvre, a déclaré Human Rights Watch. L’Assemblée devrait aussi inclure dans le droit tunisien les diverses formes de responsabilité criminelle énoncées dans le droit pénal international.

Le 12 avril 2012, la cour d’appel du tribunal militaire de Tunisie a réduit de moitié les peines de quatre ans de prison prononcées le 29 novembre 2011 par le tribunal militaire permanent de Tunis à l’encontre de Kallel, ministre de l’Intérieur sous Ben Ali de 1991 à 1995 ; de Mohamed Ali Ganzoui, directeur des services spéciaux du ministère de l’Intérieur de 1990 à 1995 ; et des officiers des forces de sécurité Abderrahmane Kassmi et Mohamed Ennacer Alibi. La cour d’appel a également confirmé les peines de cinq ans de prison pour Ben Ali et les quatre autres inculpés condamnés par contumace.

Tous les accusés ont été reconnus coupables d’avoir, en 1991, « usé ou fait user de violences envers les personnes » de 17 officiers de haut rang, qui étaient détenus et accusés de comploter avec le parti islamiste, Ennahda, contre le président Ben Ali. Les 17 hommes faisaient partie des suspects de l’affaire dite « de Barraket Essahel », d’après le nom de la ville où les comploteurs étaient accusés de tenir des réunions secrètes. Les interrogateurs de ces officiers les auraient volontairement soumis à une douleur physique aigue pouvant être qualifiée de torture, selon le droit international. Pourtant les inculpations pour torture ont été abandonnées par le procureur militaire dès le début du procès.

Le gouvernement tunisien devrait formellement demander l’extradition d’Arabie saoudite de l’ancien président afin qu’il puisse rendre des comptes pour les graves violations des droits humains qui ont été commises sous son régime, a déclaré Human Rights Watch. En plus de l’affaire de Barraket Essahel, Ben Ali est également jugé par des tribunaux militaires pour le meurtre de manifestants pendant le soulèvement tunisien. Il a déjà été condamné par contumace pour divers crimes financiers. Les autorités devraient aussi rechercher les quatre autres officiers qui ont été condamnés pour avoir usé de violences dans l’affaire de Barraket Essahel et dont on ignore où ils se trouvent.

Les recherches de Human Rights Watch ont permis d’identifier cinq points sur lesquels le gouvernement doit agir pour rendre justice aux victimes des crimes de l’ère Ben Ali et pour prévenir de nouveaux crimes. Le premier est de montrer la volonté politique de faire extrader Ben Ali.

Le second point implique que ces procès aient lieu dans des tribunaux civils et non pas militaires, conformément aux critères internationaux. La Tunisie ne devrait pas conférer aux tribunaux militaires la compétence de juger les violations des droits humains commises par les forces de sécurité sur des civils, comme cela s’est produit dans le procès de Kallel et de ses coinculpés, a déclaré Human Rights Watch. Tous les procès doivent aussi répondre aux critères internationaux de procès équitable, notamment donner aux inculpés une possibilité raisonnable de préparer leur procès et de questionner les preuves et témoins contre eux.

Les trois autres points concernent l’application de la loi:

- Responsabilité du supérieur hiérarchique – c’est-à-dire lorsqu’un supérieur avait, ou aurait dû avoir, connaissance du crime, mais n’a pas été capable de le prévenir, ou, après les faits, a manqué de remettre à la justice ceux qui l’ont perpétré, pour enquête et poursuites pénales. De même que dans le cas du procès Kallel, les futurs procès pour torture ne manqueront pas de mettre en cause des officiers supérieurs qui n’ont pas torturé de leurs propres mains, mais qui ont pu être en position de prévenir les actes de torture. Le droit pénal doit clairement refléter, pour les actes de torture, une notion de responsabilité des supérieurs qui réponde aux critères internationaux, et les tribunaux doivent l’appliquer.

- La non-rétroactivité – il s’agit d’énoncer clairement qu’un acte, même s’il n’était pas punissable en vertu du droit pénal national à l’époque où il a été commis, était néanmoins pénalisé, soit en vertu du droit international, soit d’après les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations. En l’absence d’une loi tunisienne pénalisant la torture au moment des faits, le tribunal a reconnu Kallel et ses coinculpés coupables de « violences envers les personnes », une infraction plus banale qui ne rend pas compte de la gravité du crime.

- Prescription – il faut rappeler qu’aucune prescription ne s’applique aux crimes les plus graves tels que la torture. Le tribunal l’a bien reconnu dans l’affaire Kallel, mais il faudrait rendre cette règle explicite dans la loi tunisienne.

« Les enseignements tirés de ce procès, et ses failles considérables, devraient servir à réformer le cadre judiciaire en prévision de toutes les affaires à venir concernant la torture pendant l’ère Ben Ali», a déclaré Goldstein. « Si on veut que justice soit rendue, il est vital que les tribunaux disposent d’un système en place pour poursuivre ce crime, qui garantisse la justice pour les victimes et des procès équitables pour les accusés ».

Dans l’article qui suit, Human Rights Watch détaille les failles du cadre judiciaire pour traiter les affaires de torture. Elle n’est pas en position de commenter l’équité du procès contre Abdallah Kallel et ses coinculpés, ce qui est un tout autre sujet.

Contexte de l’affaire

L’affaire de Barraket Essahel remonte à 1991, lorsque les autorités ont annoncé avoir découvert un plan orchestré par des officiers de l’armée pour renverser le président Zine El Abidine Ben Ali et établir un régime islamiste. Entre mai et juillet 1991, 244 officiers de l’armée ont été arrêtés. Beaucoup ont été torturés par des agents des forces de sécurité au siège du ministère de l’Intérieur à Tunis, a confié à Human Rights Watch Mohsen Kaâbi, président de l’association « Equité pour les Anciens Militaires »

En juillet 1992, 171 de ces officiers ont été jugés par le tribunal militaire de Tunis, inculpés de conspiration contre la sécurité de l’État. Trente-cinq ont été condamnés à l’emprisonnement à vie et les autres à des peines de un à 24 ans de prison.

Avant le procès, en août 1991, les autorités ont libéré certains de ceux qui avaient été arrêtés, après des mois de torture. Alors que ces officiers n’avaient jamais été jugés ni condamnés, les autorités ont sommairement démis de leurs fonctions certains d’entre eux et les ont soumis à des années de harcèlement policier, a déclaré Kaâbi.

En avril 2011, après la révolution, 17 des inculpés de Barraket Essahel ont déposé plainte pour crime de torture devant un tribunal civil. La plainte originelle accusait Ben Ali et des officiers du ministère de l’Intérieur, en même temps que le ministre de la Défense de l’époque, de complicité de torture. Le juge d’instruction civil a renvoyé l’affaire devant le tribunal militaire, au motif que ce sont les tribunaux militaires qui ont compétence pour les crimes commis par des officiers militaires, conformément à l’article 22 de la loi n°70 portant statut général des forces de sécurité intérieure.

Le juge d’instruction civil avait commencé à enquêter sur la base de l’article 101(2) du code pénal, qui prévoit jusqu’à huit ans de prison pour le crime de torture. Néanmoins, le juge d’instruction militaire a décidé d’abandonner ces inculpations au motif que l’article 101(2) n’avait pris effet qu’en 1999 (en vertu de la loi n°89 du 2 août 1999) et que son application enfreindrait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, vu que les faits remontent à 1991.

La cour militaire de première instance a reconnu coupables les inculpés sur la base de l’article 101 du code pénal, qui prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour tout fonctionnaire qui « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes ». Suite au verdict de la cour d’appel de deux ans de prison, les avocats de tous les inculpés ont annoncé qu’ils feront un pourvoi en cassation, principalement au motif que le crime était prescrit dans le droit tunisien.

Enseignements et problèmes à résoudre pour de futurs procès impliquant la torture :

Les violations des droits humains doivent être jugées par des tribunaux civils

Après l’éviction de Ben Ali, le gouvernement provisoire a restructuré le système judiciaire militaire. Le décret-loi n°69 du 29 juillet 2011 a introduit trois réformes principales :

- Augmenter les garanties d’un procès équitable en créant une juridiction d’appel ; auparavant, le verdict de la cour de première instance ne pouvait faire l’objet d’un appel ;

- Augmenter l’indépendance du système judiciaire militaire vis-à-vis du ministère de la Défense, en incluant des représentants de la justice civile dans les tribunaux militaires, et en s’assurant que les décisions du juge d’instruction militaire puissent être revus par les cours d’appels de la justice civile ; et

- Donner au procureur militaire le droit de procéder à des inculpations sans l’aval préalable du ministère de la Défense.

Bien que ces réformes puissent améliorer l’équité et l’indépendance des procès devant les tribunaux militaires, elles restent insuffisantes au regard de la norme internationale, qui veut que la compétence des tribunaux militaires se limite à juger des infractions purement militaires, a déclaré Human Rights Watch.

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU exhorte les États parties de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à juger le personnel militaire inculpé de violations des droits humains dans des tribunaux civils. « La compétence étendue des tribunaux militaires, qui sont habilités à connaître de toutes les affaires mettant en cause des militaires, contribue à l’impunité dont jouissent ces derniers pour ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme », a écrit le comité dans ses observations finales de 1999 sur un rapport du Chili.

Dans l’affaire Suleiman vs. Soudan, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a affirmé que les tribunaux militaires devraient seulement « connaître des délits d’un caractère purement militaire commis par le personnel militaire » et « ne devraient pas connaître des délits qui sont de la compétence des juridictions ordinaires ». De plus, les directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, proclamés par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, énonce que « les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître des infractions d’une nature purement militaire commises par le personnel militaire ».

Il faut énoncer clairement la responsabilité du supérieur hiérarchique

Les poursuites contre Kallel et Ganzoui étaient basées sur leur responsabilité présumée dans le comportement des forces de sécurité qui étaient sous leurs ordres au moment des faits. Pendant le procès, les avocats de la défense ont plaidé que l’accusation n’avait fourni aucune preuve de ce que Kallel et Ganzoui aient donné des ordres ou soient impliqués dans la torture de quelque façon que ce soit. Ils ont argué que l’accusation voulait établir la culpabilité des inculpés sur la base de leur seule responsabilité politique, mais ne pouvait prouver qu’ils exerçaient un contrôle réel sur leurs subordonnés, qui, ont-ils affirmé, recevaient des ordres directs du président Ben Ali.

Quel que soit le rôle exact joué par Kallel et Ganzoui dans ces événements, le législateur tunisien devrait réviser le code pénal pour y intégrer le principe de responsabilité du supérieur hiérarchique pour les crimes internationaux, conformément au droit international, a déclaré Human Rights Watch. La jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux a maintes fois déclaré que laresponsabilité du supérieur hiérarchique « est un principe bien établi en droit conventionnel et coutumier », comme l’énonce le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. En outre, il est exposé dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), que la Tunisie a ratifié en 2011.

Le droit tunisien n’est pas bien outillé pour s’attaquer au problème de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Il établit que des personnes ne peuvent être tenues pour pénalement responsables que pour un crime qu’elles ont commis directement ou dont elles sont complices. L’article 32 du code pénal définit la complicité, qui peut prendre la forme soit d’une facilitation du crime via une aide, un soutien ou une assistance, soit d’instructions pour le commettre, ou encore d’une conspiration avec d’autres personnes pour accomplir le dessein criminel.

De telles formes de responsabilité criminelle ne couvrent pas la responsabilité connue en droit international comme la responsabilité « du commandant » ou « du supérieur hiérarchique », selon laquelle le supérieur n’a pas ordonné le crime, ni facilité sa perpétration, mais est néanmoins responsable parce qu’il en avait connaissance, ou aurait dû en avoir connaissance, et qu’il n’a pas été capable de le prévenir, ni de le reporter pour enquête et poursuites.

Pour garantir des procès équitables aussi bien pour les accusés que pour les victimes, les législateurs devraient réviser les lois pour déterminer de façon plus précise les conditions auxquelles un supérieur sera pénalement responsable de la conduite de ses subordonnés, a déclaré Human Rights Watch. Les juges tunisiens devraient appliquer, pour le crime de torture, les critères dictés par la Convention contre la torture et par le Comité de l’ONU contre la torture, qui fournit l’interprétation officielle de cette convention.

Le Comité de l’ONU contre la torture, dans ses commentaires généraux sur la Convention contre la torture, a énoncé que « les supérieurs hiérarchiques − y compris les fonctionnaires − ne peuvent se soustraire à l’obligation de s’expliquer ni à leur responsabilité pénale pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, ces actes inadmissibles et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient ».

En outre, le droit international, et le fait que la Tunisie soit membre de la CPI, exige qu’elle adopte le principe de la pénalisation de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans des cas où la torture en question est de nature si répandue et systématique, qu’elle répond aux critères d’un crime contre l’humanité. Le Statut de Rome, par lequel a été créée la CPI, énonce que le principe de responsabilité du supérieur hiérarchique rend les chefs militaires ou les supérieurs civils responsables des crimes commis par les agents subordonnés des forces armées ou les autres personnes placées effectivement sous leur contrôle.

Une conception adéquate de la responsabilité criminelle est nécessaire pour que des comptes soient rendus à tous les niveaux, y compris par ceux dont la responsabilité va au-delà de la perpétration physique du crime, a déclaré Human Rights Watch.

L’obstacle de la rétroactivité doit être levé pour juger les actes de torture

Bien que la Tunisie ait ratifié la Convention contre la torture le 23 septembre 1988, elle n’a promulgué aucune législation destinée à harmoniser ses lois avec cette convention internationale jusqu’en 1999. Les magistrats de l’affaire de Barraket Essahel ont jugé qu’inculper les accusés en vertu de la loi de 1999, qui définit et pénalise le crime de torture, violerait le principe interdisant l’application rétroactive de lois pénales. Selon ce principe, personne ne peut être condamné pour un acte qui ne constituait pas un crime au moment où il a été commis (nullum crimen nulla poena sine lege). Ce principe vise à protéger les individus de décisions arbitraires de la part des autorités.

Les juges ont caractérisé les faits de l’affaire en se basant sur l’article 101 du code pénal, qui pénalise les actes de « violences » mais ne se réfère pas à la torture. L’article 101 prévoit une peine maximale de cinq ans de prison et considère l’infraction comme un délit, passible d’une punition plus légère que le crime de torture. Le crime de torture, défini en droit international comme le fait d’infliger délibérément une douleur ou une souffrance aigue, n’est pas la même chose qu’un simple acte de violence. L’article 4 de la Convention contre la torture contient, pour la Tunisie et les autres États parties, les exigences suivantes :

1. Tout Étatpartie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture. 2. Tout Étatpartie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Conformément à l’article 14 de la Convention contre la torture :

Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate (…).

Une condition préalable pour le droit de la victime à obtenir réparation est l’existence d’un cadre judiciaire permettant de reconnaître les violations en tant qu’actes de torture. Le projetactueld’observation générale duComité contre la torture sur l’article 14énonce : « les États parties doivent promulguer une législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des organes d’enquête et des institutions compétentes pour déterminer le droit à réparation des victimes de torture et de mauvais traitements et leur accorder réparation ». Une législation nationale inadéquate interfère avec ce droit à la réparation.

La façon dont s’est terminé ce procès met en lumière le besoin d’énoncer clairement, dans le droit tunisien, que le crime de torture était pénalisé depuis au moins 1988, a déclaré Human Rights Watch. Un corpus croissant de jurisprudence et de travaux de recherche internationaux soutient que le principe de non-rétroactivité du droit pénal ne s’applique pas quand un acte, bien que non punissable en vertu d’une loi nationale au moment où il a été commis, n’en est pas moins pénalisé soit (i) conformément au droit international, soit (ii) d’après les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations.

L’article 15.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirme le principe de non-rétroactivité mais soutient également que « rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ».

La torture est reconnue depuis longtemps comme un crime dans le droit international, codifié par la Convention contre la torture. La Tunisie a ratifié la convention en 1988. Ainsi on peut considérer que ce crime était pénalisé en Tunisie au moins depuis cette époque, qu’il ait été ou non explicitement intégré dans le code pénal tunisien.

La prescription doit être supprimée pour les violations graves des droits humains

La loi tunisienne spécifiant la période de prescription qui s’applique au crime de torture représente un autre obstacle pour l’accomplissement de la justice. Le 22 octobre 2011, la veille des élections, le gouvernement provisoire a promulgué un amendement des dispositions du code pénal sur la torture, qui introduisait une période de prescription de 15 ans à compter du moment où le crime a été commis. Une fois cette période écoulée, on ne peut plus engager de poursuites. Avant cet amendement, la torture, en tant que crime, avait en vertu de la loi tunisienne une période de prescription de 10 ans, comme tous les autres crimes. Pourtant le droit coutumier international reconnaît depuis longtemps qu’aucune prescription ne devrait s’appliquer aux violations graves des droits humains.

Dans le procès de Barraket Essahel, les avocats de la défense ont plaidé que parce que 20 ans avaient passé depuis les crimes présumés, les inculpés devraient bénéficier de la prescription clairement énoncée dans l’article cinq du Code de procédure pénale. Pourtant, la cour militaire de première instance, dans son jugement du 29 novembre, a rejeté cet argument, notant que le paragraphe deux de l’article cinq énonce : « La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu ».

Le tribunal a conclu que la prescription ne s’appliquait pas dans cette affaire parce que les victimes ne pouvaient pas porter plainte pendant ces 20 années, étant donné que les criminels présumés contrôlaient l’appareil de sécurité et la justice. Un tel raisonnement, bien qu’il ait permis dans ce cas de surmonter l’obstacle de la prescription, met en lumière la nécessité de réviser les lois sur de telles prescriptions, et d’aligner la législation tunisienne sur le droit coutumier international en énonçant clairement qu’il n’y a pas de prescription pour le crime de torture.

Dans ses rapports annuels, le Comité de l’ONU contre la torture a régulièrement critiqué l’existence de périodes de prescription pour la torture dans la législation nationale d’États parties et les a appelés à modifier leurs codes pénaux pour garantir que les actes de torture ne bénéficient d’aucune prescription. Dans son rapport 2009-2010, le comité a réaffirmé que « eu égard au principe de la reconnaissance du caractère de jus cogens de l’interdiction de la torture (une norme péremptoire du droit général international acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble comme une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise), les poursuites pour faits de torture ne doivent pas être limitées par le principe de légalité ni par l’effet de la prescription ».

De plus, des organismes de surveillance des droits humains ont soutenu que les prescriptions ne s’appliquaient pas aux violations graves des droits humains. Par exemple, en 2001, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans l’affaire Barrios Altos, a soutenu que :

Cette Cour considère inadmissibles les dispositions d'amnistie, les dispositions de prescription et l'établissement de dispositions visant l'exclusion de responsabilité ayant pour objet d'empêcher l'enquête et la sanction des responsables des violations graves des droits de l’homme telles que la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires ainsi que les disparitions forcées, qui sont toutes interdites car elles contreviennent des droits indérogeables reconnus par le droit international des droits humains.

Il faut montrer une volonté politique de mener à bien l’extradition de Ben Ali

Le procès Kallel a exposé le manque de volonté politique, de la part des autorités provisoires tunisiennes, pour faire pression afin d’extrader l’ex-président Ben Ali, qui a d’autres procès en cours au sein des tribunaux militaires pour le meurtre de manifestants lors du soulèvement de la Tunisie.

Tandis qu’un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui, il reste encore à la Tunisie à exécuter la requête pour son extradition d’Arabie saoudite, qui a donné refuge à Ben Ali depuis janvier 2011.

Bien qu’il n’existe aucun accord bilatéral d’extradition entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, les deux pays sont liés par la Convention contre la torture, que l’Arabie saoudite a également ratifiée, en 1997. L’article huit paragraphe deux stipule que « si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions ».

Ben Ali a été condamné pour divers crimes, allant du détournement de fonds à la possession de drogues prohibées. Il a également été inculpé du meurtre de manifestants pendant les jours précédant sa chute. Mais parce que les autorités tunisiennes n’ont pas réussi à mettre en œuvre son extradition, les tribunaux traitant ces affaires l’ont jugé par contumace, le condamnant au total à 60 ans de prison.

Depuis sa nomination comme nouveau chef du gouvernement, Hamadi Jebali a déclaré à plusieurs reprises que l’extradition de Ben Ali n’était pas une priorité des autorités provisoires. Le 17 février 2012, à la veille de sa visite officielle en Arabie saoudite, Jebali a déclaré sur les ondes de Radio Sawa qu’il ne discuterait pas l’extradition de Ben Ali avec les saoudiens, ajoutant que cette question est « mineure et ne constitue pas une priorité ».

Ce refus de consacrer tous les efforts à l’extradition de Ben Ali prive les Tunisiens de la possibilité de voir celui qui peut être considéré comme le premier responsable de graves violations des droits humains, répondre de ses actions devant la justice, a déclaré Human Rights Watch.