Résumé

Nous sommes restées une semaine là-bas. [Les anti-balaka] nous ont violées chaque jour... Nous étions devenues leurs « femmes ». C’était nous qui préparions les repas... À tout moment, ils pouvaient avoir envie de coucher avec nous et, si nous résistions, ils menaçaient de nous tuer...

J’ai dit que j’étais la fille d’un chrétien. [Leur chef] a répondu : « Non, tu es la fille d’un musulman ». J’ai affirmé que non. Il a dit : « Ce sont tes frères qui ont tué nos frères. C’est toi qui vas payer. » ... J’avais 12 ans à l’époque.

[Après que nous nous sommes échappées,] quand je suis arrivée [à Boda], il n’y avait pas d’hôpital, rien. Plus tard, quand [une organisation d’aide] est passée ici, j’ai pu faire une analyse d’urine et une analyse de sang. À l’hôpital, je n’ai pas expliqué ce qu’il s’était passé. Je ne pouvais pas l’expliquer. J’ai dit que j’avais été capturée par les anti-balaka, pas que j’avais été violée.

–Zeinaba, 15 ans, Boda, avril 2016

J’étais avec mon mari à la maison. La Séléka est arrivée... Ils ont poussé mon mari au sol et deux ont pointé leurs fusils sur lui. Puis quatre d’entre eux se sont précipités sur moi et m’ont jetée au sol. Chacun des quatre m’a alors violée. Mon mari était dans la pièce, mais ils ne le laissaient pas bouger.

J’ai pensé à ce que ces hommes ont fait et à obtenir justice pour moi. Je veux que ces hommes soient jugés et mis en prison.

-–Marie, 30 ans, Bambari, janvier 2016

Depuis la fin de l’année 2012, la République centrafricaine est frappée par un conflit armé sanglant dans lequel les civils paient le prix fort. Les groupes armés ont, de façon éhontée, violé le droit de la guerre en toute impunité, attaquant des civils et des structures civiles et laissant derrière eux des morts, des personnes déplacées et une grande pauvreté, dans un pays qui figurait déjà parmi les plus pauvres.

Pendant ces quelque cinq années de conflit, les groupes armés s’en sont également pris aux femmes et aux filles. Les deux principales parties au conflit, à savoir la Séléka essentiellement musulmane et la milice majoritairement chrétienne et animiste connue sous le nom d’« anti-balaka », ont toutes deux pratiqué l’esclavage sexuel et commis des viols dans le pays. Human Rights Watch a documenté l’utilisation de violences sexuelles par les combattants dans le but de punir les femmes et les filles, bien souvent sur la base de critères confessionnels, y compris récemment en mai 2017.

Les violences sexuelles commises par les groupes armés ne sont pas seulement une conséquence indirecte des combats, mais, dans de nombreux cas, elles sont employées comme tactique de guerre. Les commandants ont constamment toléré les violences sexuelles perpétrées par leurs forces et il apparaît, dans certains cas, qu’ils les ont ordonnées ou les ont commises eux-mêmes.

Même si cela continue de hanter les femmes et les filles sur les plans physique, émotionnel, social et économique, les violences sexuelles, comme d’autres crimes liés aux conflits, sont jusqu’à présent restées impunies. À ce jour, aucun membre d’un groupe armé n’a été arrêté ou jugé pour avoir perpétré de l’esclavage sexuel ou des viols.

Après des années de négligence et de privation de leurs droits, des groupes rebelles essentiellement composés de combattants musulmans se sont formés à la fin de 2012 au nord-est du pays sous la bannière de la Séléka, pour lancer des attaques qui ont fait des dizaines de morts parmi les civils et au cours desquelles des maisons ont été brûlées et pillées, et des milliers de personnes déplacées. En réponse, la milice chrétienne et animiste connue sous le nom d'anti-balaka a émergé à la mi-2013 et a commencé à organiser des contre-attaques. Associant tous les musulmans à la Séléka, les anti-balaka ont mené des attaques à grande échelle contre des civils musulmans de Bangui et des régions occidentales du pays. Séléka et anti-balaka ont, l'une comme l'autre, agit en représailles et il est arrivé que les deux parties ciblent des civils en fonction de critères religieux. À la mi-2014, après avoir été expulsée de Bangui par l'Union africaine et les forces françaises, la Séléka s'est scindée en plusieurs factions. Ces groupes Séléka se sont parfois combattus ou ont formé des alliances, et il est arrivé aussi qu'ils s’allient avec des groupes anti-balaka.

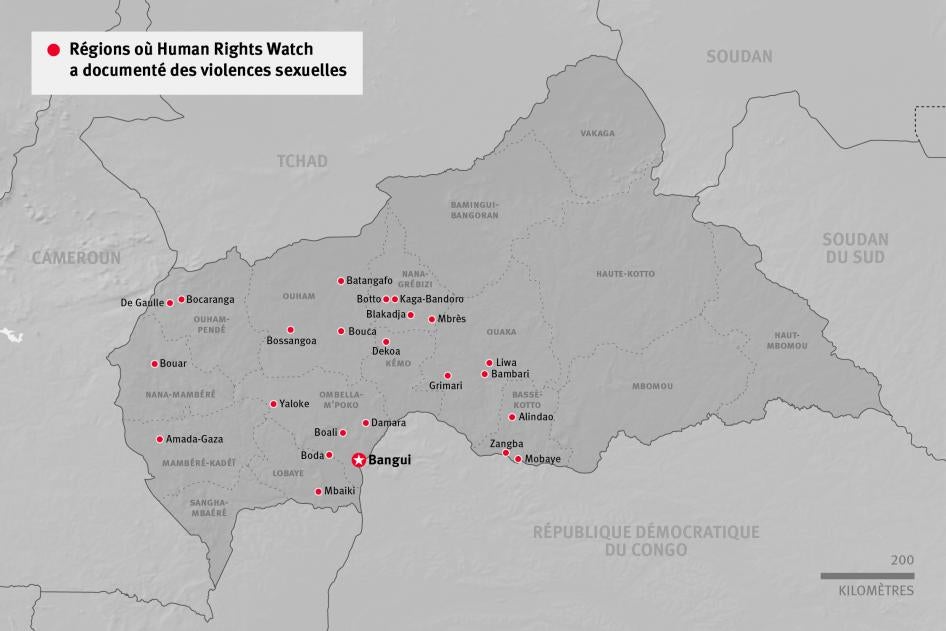

S’appuyant essentiellement sur des entretiens avec 296 femmes et les filles ayant survécu aux abus, ce rapport documente les violences sexuelles généralisées perpétrées par les combattants de la Séléka et anti-balaka entre le début de l’année 2013 et le milieu de l’année 2017. Le rapport présente des cas détaillés de viol, d’esclavage sexuel, d’agression physique et d’enlèvement de femmes et de filles âgées de 10 à 75 ans, principalement dans la capitale, Bangui, ainsi que dans les villes d’Alindao, de Bambari, de Boda, de Kaga-Bandoro, de Mbrès et dans leurs environs.

Le présent rapport contient la documentation la plus exhaustive à ce jour sur les violences sexuelles généralisées envers les femmes et les filles commises par des combattants affiliés aux anti-balaka et aux différentes factions de la Séléka. Il explique en détail comment ces groupes armés ont fait subir des viols brutaux et parfois répétés à des femmes et des filles, entraînant des répercussions à long terme, y compris des maladies et des blessures, des grossesses non désirées, la stigmatisation et l’abandon et une perte de moyens de subsistance ou d’accès à l’éducation. Le rapport expose aussi les obstacles considérables qui empêchent les victimes d’accéder à des soins médicaux et psychosociaux même basiques après un viol.

La mission de maintien de la paix des Nations Unies, autorisée à avoir 12 870 soldats armés dans le pays, a pour mandat de protéger les civils, y compris des violences sexuelles, mais elle a du mal à empêcher les groupes armés de commettre des crimes à l’encontre des femmes et des filles et à répondre de manière adéquate aux cas de violences sexuelles.

C’est au gouvernement que revient la responsabilité principale de protéger les femmes et les filles des violences sexuelles, mais alors que les combats ont décimé les institutions du pays, y compris les tribunaux et les établissements de détention, les autorités manquent de capacité pour empêcher les violences sexuelles, mener des enquêtes et des poursuites à l’encontre des auteurs ou pour garantir la disponibilité de services critiques pour les victimes. Cependant, le gouvernement et les autres prestataires de services n’ont pas toujours pris toutes les mesures possibles pour fournir l’assistance nécessaire aux victimes qui ont signalé le crime.

Dans un pays où le système judiciaire est largement dysfonctionnel, avec seulement une poignée de tribunaux opérationnels, quelques avocats et juges et une capacité minimale pour enquêter sur les violences sexuelles ou arrêter les auteurs, les victimes ont peu de chance, voire aucune chance, d’obtenir réparation. Bien que le Code pénal centrafricain punisse le viol et l’agression sexuelle comme des infractions pénales, aucun membre d’un groupe armé n’a été jugé pour viol pendant le conflit. Seules 11 victimes de violences sexuelles sur les 296 interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir tenté de porter plainte. Elles ont rapporté avoir été confrontées à des facteurs dissuasifs puissants lorsqu’elles ont voulu demander justice, y compris des menaces de mort et des agressions physiques pour avoir osé se manifester, et elles ont confié s’être senties intimidées et impuissantes de voir leurs agresseurs connus se déplacer librement dans leurs villages et leurs villes.

Une enquête en cours de la Cour pénale internationale (CPI) sur les crimes commis dans le pays depuis août 2012 pourrait rendre la justice dans une certaine mesure pour les crimes liés au conflit. Mais la CPI, qui enquête uniquement sur les responsables des crimes internationaux les plus graves, peut juger uniquement un petit nombre de personnes à de hauts niveaux de pouvoir.

La Cour pénale spéciale récemment instaurée – nouveau tribunal national et international hybride intégré dans le système judiciaire national – offre l’espoir d’une plus grande justice pour les crimes de guerre et les possibles crimes contre l’humanité qui affectent la République centrafricaine depuis 2003. Son succès dépend toutefois du soutien politique et financier durable de la part du gouvernement et des partenaires internationaux du pays, ainsi que de procédures efficaces pour protéger les témoins, les victimes et le personnel du tribunal.

Ce rapport formule des recommandations pour atténuer les risques pour les femmes et les filles et pour garantir aux victimes de violences sexuelles un accès à des soins médicaux essentiels, à un soutien psychosocial et à la justice. Mettre un frein aux abus de la Séléka et des anti-balaka et juger les auteurs nécessitent une approche multidimensionnelle à long terme, mais le gouvernement, les Nations Unies et les bailleurs de fonds internationaux peuvent prendre des mesures immédiates pour renforcer la protection des civils exposés au risque de violences sexuelles et pour améliorer les services aux victimes de violences sexuelles.

Le viol comme tactique de guerre

Les commandants des deux principales parties au conflit ont toléré les violences sexuelles commises par leurs forces ; dans certains cas, il apparaît qu’ils les ont ordonnées ou les ont même commises. Parfois, le viol faisait partie intégrante des attaques armées et était utilisé comme arme de guerre.

Des membres des groupes armés ont commis des viols pendant les attaques sur les villes et les villages, parfois pendant des recherches au porte-à-porte d’hommes et de garçons. Des combattants de la Séléka et anti-balaka ont aussi attaqué des femmes et des filles alors qu’elles effectuaient des tâches indispensables comme aller au marché, faire pousser ou récolter des cultures et aller et venir de l’école ou du travail. Les agresseurs ont souvent dirigé leurs attaques contre des femmes et des filles en raison de leur affiliation religieuse présumée, les combattants de la Séléka majoritairement musulmans ciblant des femmes et des filles de communautés chrétiennes, et les combattants anti-balaka visant des femmes et des filles musulmanes.

Dans de nombreux cas, les victimes ont indiqué que leurs agresseurs utilisaient les violences sexuelles comme une forme de châtiment pour le soutien perçu à ceux de l’autre camp de la division religieuse. Des combattants de la Séléka narguaient les femmes et les filles en les traitant de « femmes d’anti-balaka » et les combattants anti-balaka accusaient leurs victimes de soutenir les musulmans. Dans certains cas, les groupes armés utilisaient les violences sexuelles comme punition pour les alliances présumées de proches masculins des victimes. Dans un cas, une survivante a déclaré que les combattants l’avaient obligé à regarder pendant qu’ils violaient son mari, avant de le tuer et de la violer à son tour.

Dans la plupart des cas, les victimes ont expliqué que plusieurs agresseurs les ont violées, parfois 10 hommes ou plus, pendant un seul incident. Les viols de ces femmes et ces filles, qui ont entraîné des blessures allant de fractures et de dents cassées à des lésions internes et des traumatismes crâniens, constituent de la torture. La torture a été accentuée dans certains cas par des violences supplémentaires, y compris un viol avec une grenade et une bouteille brisée. Les agresseurs ont aussi torturé des femmes et des filles en les fouettant, en les attachant pendant de longues périodes, en les brûlant et en les menaçant de mort. Des victimes d’esclavage sexuel ont été détenues captives pendant des périodes allant jusqu’à 18 mois, ont été violées à plusieurs reprises – certaines ont été prises comme « femmes » par des combattants – et ont été obligées à cuisiner, nettoyer et chercher de la nourriture ou de l’eau.

Des membres des groupes armés ont aggravé l’humiliation en violant certaines femmes et filles devant leurs maris, leurs enfants et d’autres membres de leur famille. Des victimes ont expliqué à Human Rights Watch qu’elles ont vu les combattants violer leurs filles, leurs mères ou d’autres femmes de leur famille ou tuer et mutiler leurs maris et d’autres proches.

Suite aux entretiens avec 257 femmes et 39 filles (âgées de 17 ans et moins) Human Rights Watch a documenté 305 cas de violences sexuelles par des membres de groupes armés. Au moins 13 des femmes victimes étaient des filles au moment des faits. Certaines victimes ont subi des violences sexuelles plusieurs fois, lors d’incidents différents. Dans certains cas d’esclavage sexuel – dans lesquels les combattants commettaient des violences sexuelles et exerçaient un pouvoir de propriété sur les victimes – des femmes ou des filles ont subi de multiples viols sur une période de plusieurs jours, semaines ou mois. Dans 21 cas supplémentaires, 17 femmes et quatre filles ont raconté qu’elles avaient subi des violences de la part des groupes armés – notamment enlèvement, passages à tabac et autres abus physiques – mais n’ont pas décrit de violences sexuelles. Deux de ces femmes ont parlé à Human Rights Watch d’autres incidents de violences sexuelles qu’elles ont subies de la part de membres de groupes armés.

Le nombre d’incidents reflète ceux documentés par Human Rights Watch pendant les recherches menées aux fins de ce rapport et ne constitue pas une tentative de fournir un dossier exhaustif des incidents de violences sexuelles commises par les groupes armés en République centrafricaine pendant une période donnée. Du fait de la stigmatisation, du manque de signalement des cas par les victimes, ainsi que des contraintes de temps et des limitations des recherches dues à l’insécurité, les cas documentés dans le présent rapport ne représentent probablement qu’une fraction de tous les incidents de violences sexuelles commises par les groupes armés dans le pays pendant la période couverte. Les Nations Unies, par exemple, ont consigné plus de 2 500 cas de violences sexuelles sur l’année 2014 seulement.

Certaines victimes ont affirmé qu’elles pouvaient identifier les hommes qui avaient abusé d’elles ou qui commandaient les combattants ayant commis les abus. Ce rapport désigne cinq individus occupant des postes de commandement des groupes armés identifiés par au moins trois victimes comme ayant commis des violences sexuelles ou ayant eu des combattants sous leurs ordres et leur contrôle qui ont commis ces crimes.

Human Rights Watch a aussi entendu des rapports dignes de foi de groupes armés ayant commis des violences sexuelles envers des hommes et des garçons, mais les recherches menées pour ce rapport se concentrent sur les violences à l’encontre des femmes et des filles.

Le rapport n’aborde pas l’exploitation sexuelle et les abus, dont le viol, commis par des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies, dont certains cas ont été documentés précédemment par Human Rights Watch, ou par des membres de forces de maintien de la paix n’appartenant pas à l’ONU opérant en République centrafricaine.

Manque de soins

Les violences sexuelles ont bouleversé la vie de la plupart des femmes et des filles interrogées par Human Rights Watch. Seules 145 victimes de violences sexuelles sur 296 ont eu accès à des soins médicaux après un viol en raison d’une série d’obstacles, comme le manque d’établissements de santé, le coût du déplacement jusqu’à ces établissements et la peur de la stigmatisation et du rejet. Parmi elles, seules 83 victimes ont confirmé qu’elles avaient révélé les violences sexuelles aux prestataires de soins de santé, permettant ainsi la réalisation de soins complets après un viol. Dans seulement 66 cas, les victimes ont bénéficié d’un soutien psychosocial.

Human Rights Watch a interrogé des femmes et des filles qui souffrent de blessures corporelles et de maladies invalidantes. D’autres sont tombées enceintes suite au viol, portant parfois des enfants qui représentent un fardeau émotionnel et financier. Les conséquences pour la santé mentale ne sont pas moins dramatiques. Les femmes et les filles ont décrit des symptômes évocateurs du stress post-traumatique et de la dépression, y compris des pensées suicidaires, de la peur et de l’anxiété, de l’insomnie et une incapacité à réaliser les tâches quotidiennes. Incapables de continuer leur travail ou d’autres activités de subsistance, beaucoup ont expliqué avoir des difficultés à reprendre le cours de leur vie et à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Des filles ont parfois abandonné l’école par crainte de violences répétées, du risque de stigmatisation ou de l’insécurité continue ou suite à un déplacement.

La peur de la stigmatisation et du rejet a souvent dissuadé les femmes et les filles de révéler le viol, même à des amis proches et des membres de leur famille, et de chercher de l’aide. Le risque n’est que trop réel : des femmes et des filles ont raconté à Human Rights Watch que leurs maris ou leurs partenaires les ont abandonnées, des membres de leur famille ont rejeté la responsabilité du viol sur elles et des membres de la communauté se sont moqués d’elles après le viol.

La stigmatisation est l’un des nombreux obstacles pour accéder à des services médicaux et psychosociaux critiques. Avec une proportion considérable d’établissements de santé détruits par le conflit et l’insécurité qui restreint l’accès aux établissements restants, la disponibilité des services s’avère limitée, notamment hors des grandes villes. Lorsque des services sont disponibles, ils n’offrent pas souvent de soins après un viol confidentiels et complets ni d’orientations appropriées vers un traitement médical ou un soutien psychosocial.

Le gouvernement s’est engagé à fournir des soins de santé gratuits pour les victimes de violences sexuelles, mais certaines femmes et filles ont déclaré que les prestataires de services exigeaient un paiement pour les tests ou les traitements. D’autres ont indiqué qu’elles n’ont pas cherché de soins médicaux parce qu’elles pensaient que cela coûterait des sommes qu’elles n’avaient pas ou parce qu’elles ne pouvaient pas payer le transport jusqu’aux services.

Crimes impunis

La plupart des cas documentés dans ce rapport ne sont pas seulement des crimes au regard du droit centrafricain, mais constituent des crimes de guerre. Dans certains cas, le comportement de la Séléka et des anti-balaka peut représenter des crimes contre l’humanité. Malgré cela, aucun membre de ces groupes armés n’a visiblement été sanctionné pour avoir commis des violences sexuelles. Les agresseurs continuent à occuper des postes de pouvoir dans les groupes armés et à exercer un contrôle sur les populations civiles. Plusieurs victimes ont indiqué avoir vu leurs bourreaux se déplacer librement après avoir commis un viol.

Le gouvernement centrafricain, les gouvernements bailleurs de fonds et les Nations Unies se sont publiquement engagés à soutenir la lutte contre l’impunité pour les crimes de guerre, mais l’espoir d’une responsabilisation reste fragile, en particulier pour les violences sexuelles liées au conflit. Après cinq années de conflit, le système judiciaire national déjà défaillant se retrouve avec peu de tribunaux ou de prisons opérationnels et avec une capacité limitée parmi les juges, les avocats et le secteur de la sécurité. Dans de nombreuses régions où les groupes armés gardent le contrôle, la police nationale et les gendarmes sont entièrement absents.

Les victimes ont fait état d’un manque de confiance dans la justice et ont souvent estimé que leurs agresseurs ne feraient jamais l’objet d’enquêtes, d’arrestations ou de poursuites, et l’impunité historique pour les violences sexuelles fournit peu de preuves du contraire. Seules 11 victimes interrogées par Human Rights Watch ont déclaré avoir tenté de demander l’ouverture d’une enquête criminelle. Celles qui ont informé les autorités ont subi des mauvais traitements, y compris la culpabilisation de la victime, l’absence d’enquête et même des demandes à la victime de présenter ses agresseurs en vue de leur arrestation. Les pressions familiales, les contraintes économiques et la peur de représailles ont davantage dissuadé les victimes de chercher à obtenir justice. Dans au moins trois cas, les victimes ou des membres de leur famille qui ont directement affronté les combattants responsables des violences sexuelles ont été tués, battus ou menacés de mort. La protection des témoins et des victimes – actuellement inexistante dans le système judiciaire national – sera essentielle pour faciliter la responsabilisation. Les autres obstacles aux enquêtes et aux poursuites incluent des difficultés pour identifier les auteurs et la délivrance aléatoire de rapports médicaux attestant de signes de viol.

Le gouvernement ne dispose pas de stratégie nationale pour prévenir ou combattre les violences sexuelles, même si des consultations pour élaborer une telle stratégie avaient eu lieu au moment de la rédaction du présent rapport. En vertu du droit national, régional et international, la République centrafricaine a l’obligation de prévenir les violences sexuelles et d’y remédier, et de traduire en justice les auteurs. Même avec sa capacité limitée, le gouvernement peut et devrait prendre des mesures pour renforcer les protections à l’égard des femmes et des filles et pour améliorer l’accès aux services et à la justice pour les victimes de violences sexuelles. Les gouvernements bailleurs de fonds et les organismes internationaux apportant une aide au pays jouent aussi un rôle prépondérant dans le soutien des efforts pour améliorer la protection contre les violences sexuelles et la réponse à ces violences.

Sans mesures significatives pour éviter les violences sexuelles commises par les groupes armés, aider les victimes et mettre fin à l’impunité pour les auteurs des abus, les femmes et les filles en République centrafricaine continueront de souffrir non seulement aux mains de leurs agresseurs, mais aussi des défaillances du système pour leur apporter protection, soutien et justice.

Principales recommandations

Les recommandations complètes sont présentées à la fin de ce rapport.

Pour prévenir les violences sexuelles envers les femmes et les filles et aider celles qui ont souffert d’abus, Human Rights Watch recommande :

- Aux responsables de la Séléka et des anti-balaka de mettre fin immédiatement aux attaques à l’encontre des civils et de donner des ordres publics clairs à leurs forces respectives de cesser toute violence sexuelle – y compris harcèlement et intimidation – dans les zones sous leur contrôle.

- Au gouvernement de la République centrafricaine :

- Délivrer un message public et non équivoque aux responsables de la Séléka et des anti-balaka indiquant qu’il appliquera la tolérance zéro pour les violences sexuelles et mettra tout en œuvre pour que tous les auteurs de violences sexuelles soient traduits en justice.

- Fournir des services médicaux et psychosociaux gratuits et confidentiels aux victimes de violences sexuelles, y compris des soins médicaux complets après un viol, avec le soutien des agences des Nations Unies, des gouvernements bailleurs de fonds et des organisations non gouvernementales.

- Former la police, les gendarmes, les procureurs et les juges sur la manière de répondre aux violences sexuelles et basées sur le genre et de mener des enquêtes et des poursuites sur ces cas. Apporter un soutien constant à l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) afin d’enquêter sur les violences sexuelles conformément aux normes des meilleures pratiques internationales. Cela inclut le recrutement de personnel féminin, la nomination et la formation de chargés de liaison compétents dans toutes les provinces et un travail pour étendre le principe de l’Unité mixte au niveau provincial.

- En coopération avec les agences de l’ONU et la mission de l’ONU, développer et mettre en œuvre de toute urgence une stratégie nationale pour lutter contre les violences sexuelles et y répondre, y compris les violences sexuelles liées au conflit.

- Élaborer et mettre en place, en collaboration avec la mission des Nations Unies (MINUSCA), une stratégie pour la protection des civils, incluant des mesures spécifiques pour protéger les femmes et les filles et pour limiter le risque de violences sexuelles.

- Conjointement avec la mission de l’ONU, accélérer la mise en place de la Cour pénale spéciale et lui apporter un soutien politique total pour qu’elle remplisse son mandat, tout en respectant son indépendance.

- À la mission des Nations Unies en République centrafricaine :

- Aider les autorités à identifier, arrêter et poursuivre en justice les auteurs de crimes de violences sexuelles commis par des groupes armés conformément au mandat de la mission.

- Encourager la formation et le financement de la police et d’autres institutions de l’État de droit, y compris des procureurs, des juges et du personnel déployé à la Cour pénale spéciale (CPS) et à l’UMIRR, sur les enquêtes et les poursuites concernant les violences sexuelles. Accorder la priorité à l’inclusion de personnel féminin dans les équipes qui travaillent sur ces affaires.

- Intégrer une protection des témoins et des victimes dans le soutien de la CPS et des autres institutions judiciaires, notamment pour les affaires sensibles comme celles impliquant des violences sexuelles, dans lesquelles les témoins ou les victimes sont confrontés à un risque de stigmatisation, de menaces, de blessures ou de mort.

- Au Conseil de sécurité de l’ONU :

- Imposer des sanctions ciblées aux commandants de la Séléka et des anti-balaka responsables d’avoir commis, ordonné ou toléré des violences sexuelles.

- Aux gouvernements bailleurs de fonds étrangers :

- Fournir des ressources supplémentaires et un soutien technique pour les services médicaux, psychosociaux et légaux essentiels pour les victimes de violences sexuelles.

- Renforcer l’aide pour les efforts visant à rétablir le système judiciaire national et à former la police, les procureurs et les juges aux enquêtes et poursuites judiciaires concernant les violences sexuelles et basées sur le genre.

- Apporter un appui politique et financier durable à la Cour pénale spéciale.

Méthodologie

Ce rapport s’appuie sur les recherches réalisées en République centrafricaine entre juillet 2015 et août 2017. Les chercheurs de Human Rights Watch ont interrogé des victimes de violences, des prestataires de services, des membres du personnel des Nations Unies, des représentants du gouvernement et des représentants des groupes armés à Bangui en décembre 2015, en janvier 2016, en avril et mai 2016 et en août 2017. Human Rights Watch a aussi mené des entretiens dans les lieux suivants : Bambari, dans la province d’Ouaka (janvier 2016), Boda, dans la province de Lobaye (avril 2016), Kaga-Bandoro, dans la province de Nana-Grébizi (mai 2016) et Bocaranga, dans la province d’Ouham-Pendé (novembre 2016). Le rapport s’appuie aussi sur des recherches effectuées par Human Rights Watch à Yaloké, dans la province d’Ombella-M’poko, et à Kaga-Bandoro en avril 2015. Les chercheurs de Human Rights Watch ont réalisé d’autres entretiens avec des prestataires de services ainsi qu’avec des représentants du gouvernement et des Nations Unies à Bangui en juillet 2015, en juin 2016, en octobre 2016 et en avril 2017. Pour des raisons de sécurité, les représentants du gouvernement, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales n’ont pas été identifiés par leur nom dans ce rapport.

Human Rights Watch met tout en œuvre pour respecter les meilleures pratiques en matière de recherches et de documentation éthiques sur les violences sexuelles. Dans tous les cas sauf neuf, les victimes ont eu la possibilité de parler avec une chercheuse et une interprète. Les chercheurs ont réalisé les entretiens en français avec une interprétation depuis le sango. Dans un cas, un membre de la communauté connu de Human Rights Watch a interprété du peul (fulani) vers le sango, qu’un interprète travaillant avec Human Rights Watch a ensuite traduit en français.

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, toutes les victimes sont identifiées par des pseudonymes. Human Rights Watch a pris des mesures pour contacter et rencontrer discrètement les victimes dans des cadres confidentiels, a préservé la confidentialité des détails susceptibles d’identifier les victimes et a utilisé des techniques d’entretien destinées à minimiser le risque de raviver les traumatismes. Avant chaque entretien, Human Rights Watch a instauré un processus de consentement éclairé détaillé pour s’assurer que les victimes comprenaient la nature et l’objectif de l’entretien et qu’elles pouvaient accepter ou non de parler avec les chercheurs. Human Rights Watch a informé les victimes qu’elles pouvaient clore ou interrompre l’entretien à tout moment et pouvaient refuser de répondre à des questions ou d’aborder des sujets spécifiques. Dans les cas où les victimes ont fait état d’une grande détresse ou étaient visiblement en grande détresse, les chercheurs ont parfois limité les questions sur les incidents de violences sexuelles ou ont mis un terme à l’entretien de manière anticipée. Certaines femmes et filles n’ont pas décrit d’expériences de violences sexuelles. Parmi ces personnes, certaines ont peut-être subi des violences sexuelles, mais elles ont choisi de ne pas en parler.

Dans les cas d’enfants qui ont subi des violences sexuelles, notamment de filles âgées de 10 à 14 ans, les chercheurs de Human Rights Watch ont veillé à éviter un nouveau traumatisme et n’ont pas demandé aux victimes de décrire les incidents de violences sexuelles en détail. Dans certains cas, les chercheurs ont interrogé un parent ou un autre membre de la famille de la victime ayant connaissance de l’incident plutôt que la victime ou en plus de la victime. Dans le cas d’une femme souffrant de handicap mental, le chercheur a interrogé la victime individuellement puis sa mère après avoir obtenu le consentement de la victime.

Human Rights Watch n’a pas versé de rémunération pour les entretiens, mais a pris en charge les frais de transport vers et depuis les lieux des entretiens si nécessaire. Les chercheurs ont aussi organisé l’orientation des victimes vers des services médicaux, psychosociaux et légaux lorsque c’était possible et avec leur consentement éclairé.

Dans certains cas, les victimes avaient des difficultés à préciser la date de l’agression. Ceci est probablement dû à des facteurs comme le faible niveau d’alphabétisation, l’insignifiance des dates calendaires dans la vie quotidienne et/ou le traumatisme découlant de l’incident. Dans ces cas, Human Rights Watch a cherché à déterminer la date des incidents grâce à d’autres détails fournis par la personne interrogée et par des membres de la communauté, ainsi qu’à des informations sur l’activité des groupes armés dans la région. Étant donné que certaines personnes interrogées n’ont pas pu donner leur âge exact ou préciser la date de leur agression, dans trois cas, Human Rights Watch n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude si la victime était enfant (moins de 18 ans) ou adulte au moment des faits.

Terminologie

Dans ce rapport, le terme « enfant » renvoie à toute personne âgée de moins de 18 ans. « Fille » désigne un enfant de sexe féminin.

Human Rights Watch utilise la définition des violences sexuelles de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme « [t]out acte sexuel, tentative d’acte sexuel ou tout autre acte exercé par autrui contre la sexualité d’une personne en faisant usage de la force, quelle que soit sa relation avec la victime, dans n’importe quel contexte ».[1]

L’OMS définit le viol comme « une pénétration par la force physique ou tout autre moyen de coercition de la vulve ou de l’anus, au moyen du pénis, d’autres parties du corps ou d’un objet ».[2] Des organismes internationaux ont précisé que ce n’est pas le recours à la force physique qui permet de qualifier un acte de viol, mais plutôt de l’absence de consentement de la victime et des circonstances coercitives, que ces circonstances incluent ou non des violences physiques ou des menaces de violences physiques.[3] Human Rights Watch se conforme à la définition de viol de l’OMS, étant entendu que les circonstances de « force physique ou tout autre moyen de coercition » incluent une absence de consentement de la part de la victime ou toute forme de coercition ou de menace.

Human Rights Watch se réfère à des éléments de la définition de l’esclavage sexuel clarifiés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale : « L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation similaire de liberté » et « [l]’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle ».[4]

I. Contexte – Violences en République centrafricaine

Le conflit actuel en République centrafricaine a débuté à la fin de l’année 2012 lorsque trois groupes rebelles originaires du nord-est, se sentant lésés par des années de négligence et de mauvais traitements de la part du gouvernement du président de l’époque François Bozizé, se sont rassemblés sous la bannière de la Séléka (« alliance » dans la langue sango)[5] : la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP), la Convention Patriotique de Salut du Kodro (CPSK) et l’Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR).[6] De nombreux combattants de la Séléka étaient des mercenaires venus du Tchad et du Soudan. Alors que la Séléka n’a fait état d’aucune affiliation religieuse, ses combattants étaient majoritairement musulmans.

Partie du nord-est et progressant vers la capitale, Bangui, la Séléka a mené des attaques à la fin de l’année 2012 et en 2013, au cours desquelles elle a tué des dizaines de civils, incendié et pillé des maisons et entraîné le déplacement de plus de 850 000 personnes.[7]

En mars 2013, la Séléka a pris le contrôle de Bangui, renversant le président Bozizé et son gouvernement. Les forces ont attaqué et pillé des quartiers entiers, tuant et violant les civils.[8] Les responsables de la Séléka ont nié que leurs combattants aient pris pour cible des civils, malgré les preuves accablantes démontrant le contraire.[9]

En réaction aux meurtres et aux destructions généralisés, des groupes d’autodéfense locaux appelés « anti-balaka » (« anti-balles ») ont commencé à apparaître. Alors que certains groupes anti-balaka sont affiliés à d’anciens membres de l’armée nationale ou de la garde présidentielle de Bozizé ou se trouvent sous leur coordination, la plupart sont relativement autonomes, opérant dans des régions spécifiques sans lien formel avec un commandement central.

Les anti-balaka ont vite fait preuve d’un parti pris anti-musulman, assimilant tous les musulmans à des partisans de la Séléka. En août 2013, les anti-balaka ont commencé à mener des attaques contre la Séléka dans le centre du pays, ciblant les combattants de la Séléka et les civils musulmans, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées.[10]

En septembre 2013, le président par intérim Michel Djotodia, qui avait suspendu la constitution et s’était installé au pouvoir, a annoncé que le gouvernement avait dissous la Séléka, mais ses combattants continuaient à opérer dans le pays, les civils étant les plus durement touchés par les violences.

La Séléka s’est scindée en 2014, se divisant finalement en plusieurs groupes dont l’Union pour la Paix en Centrafrique (UPC), le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC) et le Mouvement Patriotique pour la Centrafrique (MPC).

Au cours des années 2013 et 2014, la Séléka et les anti-balaka se sont livrés à des attaques de représailles, les deux camps prenant parfois pour cible des civils sur la base de critères religieux.[11] Au début de l’année 2014, en raison des attaques des anti-balaka, ainsi que de la pression des forces de maintien de la paix internationales présentes dans le pays (voir ci-dessous), la Séléka a renforcé ses opérations dans le centre et l’est du pays, où elle a établi des bastions et a poursuivi ses abus contre les communautés locales.

Les forces anti-balaka ont aussi commis des abus graves, notamment des massacres, à l’encontre de musulmans fuyant le sud-ouest.[12] Elles ont continué à menacer les musulmans vivant dans des enclaves protégées par l’ONU dans l’ouest tout en affrontant la Séléka dans le centre du pays.

De plus, les Peuls (ou Fulanis), un peuple musulman nomade ou semi-nomade, se sont rapprochés de la Séléka et ont parfois combattu avec les forces de la Séléka. Les anti-balaka ont pris pour cible les civils peuls en raison de cette alliance ou de leur appartenance religieuse.[13] Certains Peuls ont rejoint la Séléka et ont commis des abus, y compris le meurtre délibéré de civils et les incendies de villages.[14]

Michel Djotodia a démissionné de la présidence par intérim le 14 janvier 2014, mais les combats intenses se sont poursuivis. Les différents efforts en faveur d’accords de paix nationaux et internationaux, dont trois accords de paix majeurs en 2014 et 2015, n’ont pas permis de mettre un terme aux combats.[15]

Un gouvernement de transition a été formé en janvier 2014, dirigé par l’ancienne maire de Bangui, Catherine Samba-Panza, avec pour but principal de préparer le terrain pour des élections. Des élections présidentielles et parlementaires ont finalement eu lieu au début de l’année 2016 et Faustin-Archange Touadéra, qui a occupé la fonction de Premier ministre de 2008 à 2013, a été élu président.[16] Le transfert de pouvoir pacifique a apporté un espoir de paix, mais les causes sous-jacentes du conflit – un vide sécuritaire, l’impunité des auteurs d’abus, l’échec des efforts de désarmement et de réintégration et le manque de réconciliation véritable entre les factions belligérantes – n’ont pas été résolues. La lutte pour le contrôle des ressources a exacerbé la crise.

Huit responsables anti-balaka ont fait campagne pour obtenir des sièges au parlement lors des élections de janvier 2016. Trois ont été élus, y compris Alfred Yékatom, alias « Rombhot », un leader anti-balaka qui a été identifié comme étant responsable d’abus, dont des violences sexuelles, contre des civils et qui est un des commandants figurant sur la liste des sanctions des Nations Unies.[17]

En 2016, les groupes armés ont continué à perpétrer des violences, y compris à l’encontre des civils, notamment dans les régions centrales d’Ouaka, de Mboumou et de Haute-Kotto.[18] Les factions de la Séléka ont tenté de se réunifier en août 2016, mais l’alliance a été de courte durée.[19] Les combats entre factions de la Séléka en novembre 2016 se sont intensifiés alors que certaines factions de la Séléka se sont alliées avec des forces anti-balaka dans la province d’Ouaka en décembre 2016.[20] En 2017, les combats se sont étendus vers le sud-est jusqu’aux provinces de Haute-Kotto et Mbomou, y compris dans les villes principales de Bria, Bangassou et Zemio.

Le 19 juin 2017, le gouvernement et 13 des 14 groupes armés actifs ont signé un accord de paix sous la médiation de la Communauté de Sant’Egidio à Rome – une association proche du Vatican qui encourage le dialogue interreligieux – qui comporte un cessez-le-feu et une représentation politique pour les groupes armés. L’accord reconnaît le travail de la Cour pénale spéciale et de la Cour pénale internationale et prévoit une commission de vérité et de réconciliation.[21] Le lendemain de la signature de l’accord, près de 100 personnes auraient été tuées à Bria dans des affrontements entre des combattants anti-balaka et le FPRC.[22]

Les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont eu du mal à protéger les civils.[23] Les combats entre différents groupes de la Séléka et les anti-balaka constituent toujours une menace sérieuse pour les civils dans le centre du pays. La Séléka opère dans le centre et l’est, entraînant de fait une partition du pays. L'UPC était basée à Bambari, dans la province de Ouaka, jusqu'au début de l'année 2017, quand la MINUSCA a exigé qu'ils quittent la ville pour éviter d'autres effusions de sang. Le groupe a ensuite établi une base à Alindao, dans la province de Basse-Kotto, d'où ils ont continué leurs attaques contre les civils de la région. Les combattants de l'UPC et les musulmans de la région ont tué au moins 136 civils lors d’une attaque qui a duré deux jours dans les quartiers de Paris-Congo et de Banguiville à Alindao, en mai 2017, après que des personnes y eurent signalé la présence de combattants anti-balaka dans les environs. Au moins 32 civils ont été tués par l'UPC en août alors qu'ils tentaient de quitter le camp de déplacés de la ville pour aller chercher de la nourriture et du bois de chauffage.[24]

Les besoins humanitaires sont dramatiques avec, selon les estimations, 50 pour cent de la population qui dépend de l’aide humanitaire et près de 2 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire extrême.[25] Une recrudescence des violences entre janvier et juillet a conduit à la révision du Plan de réponse humanitaire pour 2017. Au moment de la rédaction du présent rapport, moins de 24 pour cent de l’appel humanitaire de 497 millions de dollars US pour 2017 avaient été financés. Le nombre de personnes déplacées internes a augmenté pour atteindre environ 600 000 personnes du fait des violences accrues et quelque 2,4 millions de personnes – près de la moitié de la population – dépendent de l’aide humanitaire pour survivre. En même temps, plus de 200 attaques contre les travailleurs humanitaires au cours du premier semestre 2017 ont fait de la RCA un des pays les plus dangereux pour les opérations des acteurs humanitaires et ont entravé la fourniture d’une assistance vitale.[26] Des femmes et des filles ont parlé à Human Rights Watch des violences sexuelles qu’elles ont subies alors qu’elles cherchaient des ressources ou du travail, affirmant qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de se risquer dehors pour nourrir leurs familles.

Intervention internationale

À la fin de l’année 2013, l’Union africaine (UA), qui participe aux forces de maintien de la paix dans le pays depuis 2002, a autorisé une mission de maintien de la paix renforcée, appelée Mission internationale de soutien à la République centrafricaine, MISCA. Peu après, la France a ajouté des miltaires à ses forces limitées basées à Bangui pour aider l’UA à rétablir l’ordre.[27]

Les violences se sont poursuivies malgré les militaires de l’UA et de la France et en avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé une nouvelle mission de maintien de la paix appelée Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation en République centrafricaine, désignée par son acronyme français, MINUSCA. La mission avait un mandat à plusieurs volets : protection des civils ; facilitation de l’accès humanitaire ; surveillance, enquête et établissement de rapports sur les atteintes aux droits humains et soutien de la transition politique.[28] La MINUSCA a pris le relais derrière la MISCA le 15 septembre 2014, avec un effectif de 11 820 militaires. Les troupes françaises sont restées dans le pays jusqu’en octobre 2016.

La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a instauré la MINUSCA accorde la priorité à la protection des civils face au « risque d’atteinte à l’intégrité physique », y compris les violences sexuelles.[29] Dans le cadre de son mandat en matière de droits humains, la MINUSCA a la tâche de surveiller, de mener des enquêtes et d’établir des rapports sur toutes les formes de violences sexuelles dans le conflit, d’éviter ces abus et de contribuer à identifier les auteurs et à les traduire en justice.[30] La MINUSCA est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour exécuter ses mandats dans ses zones de déploiement.[31]

La résolution appelle toutes les parties au conflit, y compris la Séléka et les anti-balaka, à « interdire expressément toute violence sexuelle et sexiste ».[32] Elle invite les autorités à garantir une enquête dans les meilleurs délais sur les abus et à « permettre aux victimes de violences sexuelles d’accéder immédiatement aux services disponibles ».[33]

En décembre 2013, le Conseil de sécurité a créé un Groupe d’experts pour suivre l’évolution de la situation en République centrafricaine, surveiller la mise en œuvre des sanctions et identifier les cibles potentielles pour des sanctions.[34] En janvier 2017, le Conseil de sécurité a révisé les critères de désignation pour inclure l’implication dans la planification, la direction ou la réalisation de violences sexuelles comme critère spécifique pour les sanctions.[35] Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun individu ou aucune entité n’a été sanctionné pour avoir planifié, ordonné ou commis des violences sexuelles pendant la guerre civile en République centrafricaine.[36]

En mai 2017, la MINUSCA comptait 9 885 militaires et 1 806 policiers déployés dans le pays.[37]

Absence de responsabilisation

Le gouvernement du président Touadéra a hérité d’un système judiciaire national défaillant, manquant de capacité pour mener des enquêtes et des poursuites sur les crimes graves, encore moins sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les groupes armés.[38] Les efforts pour reconstruire le système judiciaire ont été extrêmement lents, entravés par l’insécurité permanente – y compris dans les zones où les groupes armés gardent le contrôle – le manque d’infrastructures et de fournitures, ainsi que la capacité et la formation limitées des policiers et des fonctionnaires judiciaires. Le pays compte 198 magistrats – dont bon nombre n’ont pas repris leurs fonctions depuis la chute du gouvernement Bozizé – et 80 avocats, basés pour la plupart à Bangui.[39] Bien souvent, la police judiciaire ne mène pas d’enquêtes sur les affaires pénales.[40] Le système de détention est totalement désorganisé : alors qu’il y avait 28 centres de détention à l’échelle nationale au moment de la rédaction de ce rapport, seuls six étaient encore en fonctionnement, dont deux se situent dans la capitale.[41] Des évasions massives ont eu lieu dans plusieurs des prisons restantes.[42]

L’impunité historique pour les violences sexuelles jette une ombre sur le système judiciaire. Dans leur examen de mai 2017 des violations des droits humains dans le pays entre 2003 et 2015, les Nations Unies décrivent la République centrafricaine touchée par le conflit comme « un environnement dans lequel les auteurs de violences sexuelles bénéficient d’une impunité totale du fait du dysfonctionnement ou de l’effondrement des institutions, situation qui perdure à ce jour ».[43] Pour accélérer le traitement de certaines affaires pénales, en 1998, le procureur général a ordonné une reclassification des infractions pénales – dont le viol – pour qu’elles soient jugées devant des tribunaux civils, où les sanctions sont moins sévères que dans les tribunaux pénaux.[44] Cette ordonnance est restée en place jusqu’en mars 2016, date à laquelle le ministre de la Justice a ordonné aux juges et aux fonctionnaires des tribunaux de cesser cette pratique pour les affaires de violences sexuelles, notant avec inquiétude des taux élevés de crimes et le manque de responsabilisation.[45]

Les procédures pénales devraient avoir lieu pendant des sessions criminelles spéciales tenues deux fois par an dans une Cour d’appel sur quatre dans tout le pays.[46] Cependant, aucun procès pénal n’a eu lieu entre 2009 et 2014. Avec le soutien de la MINUSCA et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), des sessions de la cour criminelle ont jugé des affaires pénales à Bangui en juin 2015 et en août et septembre 2016.[47] Seules trois affaires de viol – aucun perpétré par des membres de groupes armés – ont été jugées pendant les sessions criminelles de 2016.[48]

La Cour pénale internationale (CPI) a lancé une enquête sur les graves crimes commis pendant le conflit en République centrafricaine depuis 2012. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’enquête était en cours et aucune charge n’avait été prononcée. L’enquête de la CPI offre la chance d’apporter une certaine mesure de responsabilisation pour les crimes, mais la CPI ne jugera probablement qu’un petit nombre de cas.

Une loi de 2015 établissant une Cour pénale spéciale (CPS), un tribunal national et international hybride intégré dans le système judiciaire national, apporte aussi un espoir de responsabilisation pour les crimes graves commis pendant le conflit actuel.[49] Alors qu’un procureur spécial a été nommé à la CPS en février 2017 et que des juges nationaux et internationaux ont été nommés dans les mois suivants, le tribunal est lent à devenir opérationnel ; de plus, seule la première année de la mission de cinq ans de la Cour avait été financée au moment de la rédaction de ce rapport.[50]

Violences sexuelles dans le conflit

Depuis le début du conflit en décembre 2012, la Représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en conflit a noté des « rapports réguliers » de violences sexuelles, notamment dans les zones où les groupes armés étaient présents ou qu’ils contrôlaient.[51] Dans les rapports annuels sur les violences sexuelles en période de conflit de 2013 à 2017, le Secrétaire général de l’ONU a mis en évidence l’utilisation des violences sexuelles par les groupes armés pour terroriser et punir les civils en République centrafricaine, en indiquant que « des femmes et des filles ont été systématiquement prises pour cibles ».[52] Dans son rapport de 2016 sur les enfants et le conflit armé, il a constaté des violences sexuelles à l’encontre des filles par les groupes armés, y compris de l’esclavage sexuel, et l’impunité pour les auteurs.[53] Le rapport de 2017 a fait état d’un « recours systématique à la violence sexuelle pour des raisons ethniques ou idéologiques » en République centrafricaine, avec des incidents perpétrés par les forces de la Séléka et anti-balaka, parfois « dans le but d’humilier ou de punir la population visée ».[54]

Une Commission d’enquête internationale, chargée par le Conseil de sécurité de l’ONU en décembre 2013 de mener des enquêtes sur les violations des droits humains et du droit international humanitaire dans le conflit, a rapporté des preuves de viols, de viols collectifs et d’autres formes de violences sexuelles commis par les combattants de la Séléka et anti-balaka entre le 1er janvier 2013 et le 1er novembre 2014.[55] « La nature généralisée de ces formes de violence est incontestable », a indiqué la Commission.[56]En juillet 2017, le Groupe d’experts sur la République centrafricaine a affirmé la nature permanente du problème, précisant que les violences sexuelles et basées sur le genre constituent un « phénomène pourtant récurrent et largement répandu dans tout le pays ».[57]

Dans son rapport de 2014 sur la République centrafricaine, le comité de l’ONU qui surveille la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDAW) a souligné l’incapacité de longue date du gouvernement à garantir la non-discrimination et à lutter contre les violences basées sur le genre comme facteurs contribuant aux violences sexuelles liées aux conflits.[58]

L’absence de collecte systématique de données a gêné les tentatives pour évaluer l’ampleur du problème. Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), qui dirige le groupe de coordination humanitaire sur les violences basées sur le genre (le Sous-Cluster VBG) et le système de gestion des informations sur les VBG, a enregistré 11 110 cas de violences sexuelles et basées sur le genre entre janvier et décembre 2016, dont 2 313 constituaient des violences sexuelles. Des éléments armés non étatiques ont commis environ 12,5 pour cent des incidents totaux, mais les informations ne sont pas ventilées pour montrer le nombre de cas de violences sexuelles (par rapport aux autres violences basées sur le genre) perpétrées par des hommes armés.[59] Le rapport annuel de 2017 du Secrétaire général de l’ONU sur les violences sexuelles liées aux conflits indique que la MINUSCA a consigné 179 cas en 2016 commis par divers groupes armés.[60] Le Groupe d’experts a rapporté avoir reçu des informations sur 59 cas de viol dans tout le pays entre janvier et juillet 2017, mais a noté un manque de signalement persistant des violences sexuelles.[61]

Les divergences de données découlent de plusieurs facteurs, notamment l’absence de cohérence dans les définitions de « violences sexuelles liées aux conflits », la différence des méthodes de collecte et de vérification des informations et les capacités variables entre les agences de l’ONU et les organisations non gouvernementales. Dans son rapport de juillet 2016, l’experte indépendante de l’ONU sur la République centrafricaine a constaté que ces incohérences révèlent une nécessité d’accroître l’attention accordée par les autorités nationales et la communauté internationale aux violences sexuelles et basées sur le genre. Elle a exprimé ses inquiétudes sur le fait que le manque de données fiables pourrait nuire aux efforts réalisés pour fournir des services aux victimes et pour lutter contre l’impunité.[62]

Avant le Forum de Bangui sur la réconciliation, la reconstruction et la paix durable en mai 2015 – destiné à lancer des initiatives de réconciliation, de désarmement et de réaffirmation du contrôle de l’État – plus de 200 dirigeantes venues de tout le pays ont participé à une consultation organisée par le gouvernement de transition. Ces femmes ont identifié les violences sexuelles liées aux conflits comme une priorité absolue et ont appelé à la fin de l’impunité pour les auteurs ainsi qu’à un meilleur accès à la justice et aux services pour les victimes.[63] Leur première recommandation était que toutes les parties au conflit respectent les accords de paix antérieurs, afin de « mettre fin aux violations des droits humains contre la population civile, et en partiiculier aux violences sexuelles ».[64]

II. Violences sexuelles envers les femmes et les filles perpétrées par des groupes armés

Les combattants de la Séléka comme les anti-balaka ont commis des violences sexuelles généralisées dans le conflit continu qui frappe la République centrafricaine, Human Right Watch ayant documenté des cas survenus récemment, en date de mai 2017. Des femmes et des filles ont décrit à Human Rights Watch des cas d’esclavage sexuel et de viol, en général par plusieurs agresseurs, accompagnés de violences physiques et d’actes d’humiliation. Les agresseurs ont frappé les femmes et les filles, les ont attachées, les ont brûlées et les ont violées avec des objets. Lorsque des combattants anti-balaka ou de la Séléka détenaient des femmes en tant qu’esclaves sexuelles, les victimes ont indiqué que les combattants les violaient généralement de manière répétée pendant des jours ou des mois d’affilée. Les combattants ont aussi forcé des femmes et des filles à effectuer des travaux domestiques et les ont parfois considérées comme étant leurs « épouses ».

Des victimes ont raconté que les combattants ont quelquefois obligé leurs maris à regarder les viols ou que leurs enfants ont été témoins des violences. Dans certains cas, les victimes ont vu les groupes armés torturer, tuer et mutiler leurs maris ou des membres de leur famille avant ou après les violences sexuelles. Dans un cas, une victime a déclaré que les combattants ont violé son mari, l’obligeant à regarder, avant de le tuer et de la violer à son tour. Plusieurs femmes et filles ont indiqué que les combattants les ont violées alors qu’elles étaient enceintes.

Les femmes et les filles ont fréquemment rapporté que les groupes armés utilisaient les violences sexuelles comme châtiment, le plus souvent en raison d’une affiliation supposée à une faction rivale. Les auteurs des violences ciblaient souvent des femmes et des filles sur la base de leur appartenance religieuse présumée – servant de motif pour supposer un soutien aux combattants ennemis – ainsi qu’en raison d’échanges commerciaux privilégiant présumément un camp religieux ou d’allégeances prétendues de leurs maris ou de membres de leur famille.[65]

Human Rights Watch a documenté plusieurs groupements d’incidents de violences sexuelles liés à des attaques ou des périodes de violence spécifiques, ainsi que des cas isolés dans différents lieux ou lors de périodes distinctes. L’annexe à la fin de ce rapport indique le lieu, la date et le groupe armé auquel étaient affiliés les auteurs des violences sexuelles pour chaque cas documenté. Comme mentionné plus haut, étant donné le peu de signalement des violences sexuelles et l’accès limité à certaines régions, les cas documentés ici n’ont en aucune façon la prétention de former un compte rendu exhaustif de tous les incidents dans le pays, et ils ne reflètent très certainement qu’une fraction de ces agressions.[66] Les Nations Unies, par exemple, ont consigné près de 2 500 cas de violences sexuelles sur l’année 2014 seulement.[67]

Esclavage sexuel et travail forcé

Depuis le début de l’année 2013, les forces de la Séléka et anti-balaka ont violé des femmes et des filles – souvent par des viols répétés et impliquant plusieurs agresseurs –, les ont détenues captives, les ont privées de liberté et les ont forcées à faire des travaux domestiques. Selon le droit international, ces infractions constituent de l’esclavage sexuel et peuvent être considérées comme des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.[68] Conformément au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’esclavage sexuel se produit lorsqu’un auteur commet au moins un acte de violences sexuelles et exerce un pouvoir de « propriété » ou un contrôle sur la victime par le biais de la vente, l’échange ou la privation de liberté.[69] La Rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage a noté que, en vertu de la Convention relative à l’esclavage de 1926, le droit de propriété dans l’« esclavage » peut être exercé sur « le plan sexuel par le viol ou d’autres formes de violence sexuelle ».[70]

Human Rights Watch a interrogé 44 femmes et filles victimes d’esclavage sexuel, qui ont indiqué avoir été captives avec un total d’au moins 167 autres femmes et filles qui ont aussi fait l’objet d’esclavage sexuel. Dans deux cas, des groupes armés ont détenu des femmes et des filles pendant plus d’un an. Trente-cinq femmes et filles sur les 44 interrogées ont déclaré que plusieurs hommes les ont violées de manière répétée, parfois chaque jour. Au moins neuf victimes sont tombées enceintes pendant la période où elles ont été détenues comme esclaves sexuelles, y compris des filles âgées de 14 ans et d’environ 16 ans à l’époque, et au moins cinq ont donné naissance à des enfants suite à ces viols.[71]

Human Rights Watch a documenté des abus physiques et psychologiques chez les femmes et les filles prisonnières des combattants de la Séléka et anti-balaka, qui peuvent être assimilés à de la torture.[72] Ceci incluait des coups de fouet, le maintien des femmes et des filles attachées pendant de longues périodes, des brûlures faites avec du plastique chaud et des menaces de mort.

Esclavage sexuel par la Séléka

Human Rights Watch a interrogé au moins 18 victimes d’esclavage sexuel qui ont été capturées par les combattants de la Séléka entre la fin de l’année 2013 et le milieu de l’année 2017.[73] Quatorze incidents ont eu lieu dans et autour de Bambari, y compris huit cas pendant ou juste après une attaque sur la ville en juin 2014 (voir « Esclavage sexuel par des combattants de la Séléka à Bambari »).[74] Trois des victimes ont donné naissance à des bébés conçus alors qu’elles étaient détenues comme esclaves sexuelles.

Human Rights Watch a aussi consigné la détention par les forces de la Séléka d’une femme comme esclave sexuelle à Bangui, d’une autre près de Baoro, une autre près de Bossangoa et une autre à Kaga-Bandoro.

Les femmes et les filles soumises à l’esclavage sexuel ont décrit des violences sexuelles récurrentes et du travail forcé. Victoire, 39 ans, a indiqué à Human Rights Watch que des combattants de la Séléka l’ont conduite avec quatre autres femmes dans un camp à Bambari au milieu de l’année 2014. Elle a dit que, pendant le mois qu’elle y a passé, plusieurs combattants ont violé les femmes et le commandant des combattants l’a prise elle comme son « épouse » :

Ils [les Séléka] étaient nombreux. Chacun nous prenait à tour de rôle. Chacun nous violait chaque jour, l’un après l’autre... Le chef est venu, m’a vue, m’a prise et mise sur le côté. Après cela, il m’a violée tous les jours. Quand il ne sortait pas [du camp], il voulait faire ça trois fois par jour... [Quand] ils exigeaient des rapports sexuels d’une femme, si elle refusait, ils la frappaient, ils la battaient.[75]

Sophie, 22 ans, a raconté que deux groupes différents de combattants de la Séléka l’ont détenue comme esclave sexuelle lors d’incidents distincts. Après que la Séléka a brûlé la maison de sa famille à Bambari vers le mois de juin 2014, Sophie s’est enfuie dans la brousse avec quatre autres jeunes femmes. Elle a décrit comment les combattants de la Séléka les ont attrapées et gardées captives dans la forêt :

Ils nous donnaient du travail à faire. Parfois préparer les repas, faire la lessive. Parfois, lorsqu’on préparait les repas, ils venaient et trois d’entre eux nous violaient. Ils faisaient ça trois ou quatre fois par jour, plusieurs hommes – des hommes différents... Les cinq filles ont été violées comme ça.[76]

Les jeunes femmes se sont échappées au bout d’une semaine, mais deux mois plus tard dans un village, un autre groupe de la Séléka les a capturées. « Quatre d’entre eux m’ont attrapée et m’ont jetée au sol. Ils ont commencé à me violer à tour de rôle », a décrit Sophie. Elle a dit avoir vu les hommes de la Séléka enfoncer des morceaux de bois dans le vagin de deux jeunes femmes qui refusaient de coucher avec eux, ce qui a entraîné leur mort. Pendant trois jours, a-t-elle raconté, les combattants de la Séléka les ont violées à plusieurs reprises, elle et les autres femmes survivantes, et les ont forcées à préparer des repas et à puiser de l’eau. Elle a indiqué qu’au moins 12 combattants l’ont violée pendant cette période.[77]

Certaines femmes ont raconté à Human Rights Watch que les combattants de la Séléka s’en prenaient à elles en raison de leur religion. Denise, 20 ans, a expliqué que des combattants de la Séléka l’ont capturée en décembre 2014, alors qu’elle était allée acheter des légumes dans le quartier de Boeing à Bangui. Les hommes de la Séléka ont dit : « Tu es une femme de balaka » et ils l’ont insultée parce qu’elle était musulmane. Quatre combattants l’ont violée et l’ont attachée à un arbre, a-t-elle décrit, avant de la conduire à une enceinte dans le quartier de Ramandji où ils l’ont enfermée pendant deux jours avec 10 autres femmes qu’ils avaient capturées à Boeing et violées.[78]

La Séléka ciblait aussi des femmes et des filles en raison du soutien supposé de leurs familles aux anti-balaka. Noëlle, 25 ans, a raconté que des combattants de la Séléka ont trouvé sa famille travaillant dans ses champs à environ 25 kilomètres de Baoro sur la route de Baoro à Bangui en décembre 2013, et ont accusé son frère, qui vendait des balles, de fournir des munitions aux forces anti-balaka. « Ils nous ont attachées ma belle-sœur et moi », a-t-elle expliqué. « Ils ont commencé à nous torturer avec la crosse de leurs fusils. Ils nous ont frappées à la tête et nous ont piétinées... Les cinq qui nous ont attrapées ont commencé à me violer, tous les cinq. »[79]

Esclavage sexuel par la Séléka à Bambari

Depuis juin 2014, les multiples attaques dans et autour de Bambari, la capitale de la province d’Ouaka, ont conduit à un déplacement massif de civils et ont fait des blessés et des morts. Aux mois de juin et juillet 2014, forces rivales issues de la Séléka se partageaient le contrôle de Bambari. Ces forces allaient devenir le RPRC (Rassemblement Patriotique pour le Renouveau de Centrafrique), dirigé par le général Joseph Zoundeko, qui occupait le poste de commandant militaire de la Séléka alors unifiée en mai 2014, et l’UPC (Union pour la Paix en Centrafrique), que le général Ali Darassa Mahamant a créée en septembre 2014, se désignant lui-même comme président et général commandant.[80] L’UPC conserve le contrôle de parties de la province d’Ouaka. Les forces de l’UPC de Darassa ont, à plusieurs reprises, ciblé des civils qu’elles pensaient être alliés ou affiliés aux anti-balaka.[81]

Le 9 juin 2014, des combattants de la Séléka et de l’ethnie peule ont attaqué Liwa, un village essentiellement chrétien situé à 10 kilomètres au sud de Bambari. Des témoins et des membres des familles des victimes ont raconté à Human Rights Watch que les combattants ont tiré sur les habitants et les ont frappés à mort alors qu’ils tentaient de s’enfuir. Les 169 maisons du village ont été détruites.[82]

L’assaut contre Liwa a déclenché un cycle d’attaques de représailles dans les communautés voisines, atteignant leur paroxysme avec les attaques de la Séléka contre des quartiers chrétiens à Bambari à la fin du mois de juin 2014 qui ont fait au moins 32 morts.[83] Le 7 juillet 2014, les combattants de la Séléka ont attaqué la paroisse Saint-Joseph à Bambari, dans laquelle des milliers de personnes déplacées avaient trouvé refuge, faisant au moins 27 morts.[84]

Human Rights Watch a documenté 14 cas dans lesquels des combattants de la Séléka ont détenu des femmes comme esclaves sexuelles dans et autour de Bambari entre la fin de l’année 2013 et la fin de l’année 2015. Sept victimes ont indiqué à Human Rights Watch que des membres de la Séléka les ont capturées dans le quartier de Kidigra à Bambari pendant les attaques fin juin et début juillet 2014, et l’une d’elles a affirmé avoir été détenue par la Séléka dans ce quartier.

La Séléka a détenu les femmes, alors âgées d’environ 20 à 73 ans, pendant des périodes allant de trois jours à plus d’un an. Les victimes ont expliqué qu’au moins 89 autres femmes et filles détenues avec elles ont aussi enduré des violences sexuelles et des travaux forcés. Toutes les femmes ont été violées par plusieurs hommes, souvent de manière répétée sur plusieurs jours. Deux victimes ont décrit comment des groupes de combattants les ont violées alors qu’ils circulaient entre les bases où les femmes étaient détenues. L’une d’elles a indiqué à Human Rights Watch que lors de son premier jour de captivité, environ 15 hommes les ont violées elle et quatre autres femmes.[85]

Jeanne, 30 ans, a raconté qu’un groupe de 20 combattants de la Séléka les ont capturées elle et neuf autres femmes et filles – certaines ayant à peine 16 ans – alors qu’elles s’enfuyaient quand le quartier de Kidigra a été attaqué en juin 2014. Elle a expliqué que la Séléka l’a détenue dans une base pendant six mois :

Le premier jour, cinq Séléka m’ont violée. Nous n’avions jamais de répit – chaque jour, il y avait des viols, par des combattants différents... Nous sommes devenues leurs épouses. Chaque combattant qui arrivait à la base, c’était pour nous violer. Si nous refusions, ils nous frappaient... J’allais chercher du bois pour le feu. Je puisais de l’eau, j’allais chercher de l’eau à la rivière, je préparais les repas. Toutes les femmes faisaient ça. Toutes les femmes étaient violées chaque nuit.[86]

Cinq des femmes et des filles sont tombées enceintes, mais n’avaient pas les moyens de mettre un terme à ces grossesses, a poursuivi Jeanne. « Dans la brousse, que pouvaient-elles faire ? » a demandé Jeanne. « Elles ont dû poursuivre leur grossesse. Les Séléka n’ont pas réagi. Ils continuaient à violer les femmes enceintes. »[87]

D’autres victimes ont aussi constaté que la grossesse ne les protégeait pas des violences sexuelles. Angèle, 27 ans, est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant du fait des viols répétés après que les combattants de la Séléka l’ont attrapée près de Bambari en juin 2014 et l’ont maintenue en esclavage sexuel pendant neuf mois avec cinq autres femmes et filles. Elle a déclaré que les hommes de la Séléka « nous considéraient comme leurs épouses ».

[À la base], nous préparions les repas. Si les repas n’étaient pas assez bien préparés, ils nous frappaient avec la crosse de leurs fusils. Ils [nous frappaient aussi avec des] fouets qu’ils utilisaient pour les chevaux... Pendant la journée, ils nous [violaient] une fois. La nuit, un autre [combattant] nous appelait. Nous pensions que c’était pour préparer le thé, mais c’était pour nous violer.[88]

Angèle a décrit avoir été violée par voie vaginale et anale par les combattants de la Séléka, qui ont continué les viols pendant sa grossesse. « Ils disaient que nous étions leurs esclaves », s’est-elle souvenue.[89]

Dans certains cas, les victimes ont dit avoir vu les combattants de la Séléka tuer les membres de leurs familles. Christine, 63 ans, a raconté que les hommes de la Séléka ont tué son mari et l’ont soumise à des sévices sexuels et physiques en juin 2014 alors que le couple s’enfuyait du quartier Kidigra à Bambari :

Ceux qui m’ont violée, je n’en connais pas le nombre exactement. J’ai essayé de crier, mais ils m’ont fermé la bouche avec les mains et ont commencé à me violer l’un après l’autre. À un moment, j’ai dit que j’étais fatiguée, mais ils s’en fichaient. Ils ont commencé à me donner des coups de poing. Lorsqu’ils ont terminé de me violer, ils m’ont enlevé le tissu [qu’ils avaient utilisé pour me bander] les yeux. Ils m’ont montré le corps de mon mari. Ils lui avaient tranché la gorge.[90]

Christine a rapporté que les combattants de la Séléka l’ont détenue pendant cinq jours avec des jeunes filles dont elle ne connaissait pas l’âge.[91]

Les filles étaient aussi soumises à de l’esclavage sexuel. Martine, 32 ans, a indiqué que les combattants de la Séléka les ont capturées elle et environ 19 autres, y compris des filles, pendant l’attaque de la paroisse Saint-Joseph en juillet 2014 et les ont détenues dans la brousse près de Bambari pendant deux semaines. « Il y avait des jeunes filles [qui avaient] 12 ans », a-t-elle décrit. « Nous avons passé une semaine avec des cordes autour des pieds et des mains... Ils nous détachaient pour avoir des rapports sexuels. Ensuite, quand ils avaient fini, ils nous attachaient à nouveau... Quatre ou cinq hommes différents [nous violaient] chaque jour. »[92]

Henriette, 50 ans, a expliqué à Human Rights Watch qu’en juin 2014, près de 15 combattants de la Séléka ont fait irruption chez elle dans le quartier de Kidigra, l’ont violée et l’ont détenue captive avec sa fille de 6 ans. « Environ 10 d’entre eux m’ont violée », a-t-elle dit. « Dans la brousse, je suis devenue leur domestique, puisant l’eau. J’y étais avec ma plus jeune fille. Ils lui ont donné des petits bidons pour qu’elle puisse rapporter de l’eau. »[93]

Human Rights Watch a aussi consigné 22 cas de viol sans esclavage sexuel commis par des combattants de la Séléka et des combattants peuls de la Séléka dans et autour de Bambari entre décembre 2013 et décembre 2015 (voir « Viols commis par la Séléka à Liwa et à Bambari »). La Séléka et l’UPC, sous le commandement de Darassa qui était leur leader local, ont conservé le contrôle de grandes parties de la province d’Ouaka, y compris Bambari, depuis le début de la crise jusqu’à janvier 2017.

En juin 2014, le général Zoundeko a affirmé à Human Rights Watch qu’aucun combattant de la Séléka n’a participé aux combats à Liwa ou à Bambari.[94]

Lors d’une rencontre en septembre 2014 avec Human Rights Watch, Ali Darassa a nié que ses hommes aient été impliqués dans tout combat autour de Bambari en juin et en juillet 2014.[95] Alors que certaines informations indiquent que Darassa n’était pas à la tête de tous les Peuls armés à Bambari à la mi-2014, plusieurs témoins de l’attaque contre l’église Saint-Joseph ont raconté à Human Rights Watch qu’ils ont reconnu parmi les assaillants des hommes qu’ils pensaient être sous les ordres de Darassa.[96] En janvier 2016, Darassa a déclaré à Human Rights Watch que tous ses combattants sont conscients que certaines actions, y compris les violences sexuelles, sont des crimes au regard du droit international et qu’ils n’ont jamais commis de viols. Il a ajouté : « Nos combattants sont connus de tous. Nous n’avons jamais reçu aucune plainte [pour viol], donc on peut dire que les combattants respectent la loi. »[97]

Esclavage sexuel par les anti-balaka

Human Rights Watch a interrogé 26 femmes et filles qui ont été détenues comme esclaves sexuelles par les anti-balaka entre décembre 2013 et avril 2016, principalement à Bangui et à Boda. Comme celles qui ont enduré l’esclavage sexuel aux mains de la Séléka, les victimes ont décrit avoir subi des viols répétés, souvent par de multiples agresseurs, ainsi que des passages à tabac, des humiliations, et avoir servi d’« épouses » pour les combattants.[98]

Les anti-balaka ont détenu cinq femmes, dont des filles d’à peine 12 ans, en tant qu’esclaves sexuelles dans et autour de Boda, à environ 100 kilomètres à l’ouest de Bangui, où les anti-balaka avaient une base bien connue près de la mission catholique (voir « Viols commis par les anti-balaka dans et autour de Boda »). Human Rights Watch a aussi documenté des cas dans lesquels les anti-balaka ont détenu six femmes et filles en tant qu’esclaves sexuelles à Bangui, deux près de Yaloké, et une autre à Bambari, et ils ont capturé trois femmes sur la rivière Oubangui entre Mobaye et Bangui, une autre sur la route de Mbaïki et une autre sur la route de Bouar près de Baoro, qu’ils ont toutes détenues comme esclaves sexuelles.[99]

La durée de la captivité des victimes allait de quelques jours à bien plus d’un an. Amira, 16 ans, a raconté que les anti-balaka l’ont détenue près de Yaloké, dans la province d’Ombella-M’poko, pendant 18 mois à partir du mois de février 2014, avec deux autres femmes musulmanes qui ont souffert d’abus similaires, dont une était enceinte à l’époque.[100] Amira a décrit comment les anti-balaka l’ont frappée à coups de fouet et de machette, la soumettant à des viols collectifs répétés et l’obligeant à faire des travaux domestiques :

Ils m’ont violée. Quatre d’entre eux. Ils ont recommencé chaque nuit, toujours les quatre mêmes... Ils m’ont aussi fait mal physiquement. Toujours avec les fouets, ils m’ont frappée. Il y avait du travail forcé. Ils m’ont fait puiser de l’eau, préparer les repas, faire la vaisselle. Ils parlaient de moi comme de leur femme.[101]

Virginie, 16 ans, et Patricia, 22 ans, ont déclaré dans des entretiens séparés que les anti-balaka les ont enlevées séparément alors qu’elles vendaient des feuilles de manioc sur un marché de Bangui en avril 2016 et les ont conduites à une base proche. Virginie a raconté que les anti-balaka l’ont détenue là pendant cinq jours, pendant lesquels ils l’ont violée, l’ont frappée à coups de fouet et lui ont donné des coups de poing lorsqu’elle pleurait :

Ils pouvaient avoir des rapports sexuels cinq fois par jour si leur commandant n’était pas là. Les trois mêmes hommes [m’ont violée] pendant la nuit. Ils l’ont aussi fait alors que je dormais profondément – une fois chacun – et [ensuite] ils m’ont laissée. Ils ont fait ça les cinq jours.[102]

Patricia a décrit que deux combattants anti-balaka l’ont violée et l’ont frappée à la base pendant deux jours. Lorsqu’elle a tenté de s’enfuir, les anti-balaka l’ont attrapée, l’ont attachée et l’ont laissée là pendant la nuit.[103]

À l’instar des combattants de la Séléka, les membres des anti-balaka ciblaient des femmes en raison de leur appartenance religieuse présumée ou de celle de leurs proches. Leila a expliqué à Human Rights Watch que les anti-balaka l’ont capturée près de Baoro en avril 2016 parce que son mari est musulman. « Ils m’ont entaillé la poitrine, ont mis un couteau sur la gorge de mon bébé et ont dit qu’ils le tueraient parce que mon mari est musulman et que le bébé est musulman », a-t-elle raconté.[104] Leila a indiqué que les anti-balaka l’ont gardée en captivité pendant deux jours avec neuf autres femmes et filles, les violant à plusieurs reprises devant les autres.[105]

Rachida, 25 ans, a déclaré que des anti-balaka l’ont prise en otage alors qu’elle sortait du quartier PK5 musulman à Bangui pour vendre des légumes en août 2015. Elle a précisé qu’ils l’ont détenue pendant trois semaines dans l’église Saint-Denis dans le troisième arrondissement vers le quartier de Kattin, la violant de manière répétée et l’accusant de fraterniser avec les musulmans :

Chaque jour, quatre hommes venaient pour avoir des rapports sexuels avec moi le matin. Puis cinq hommes à 15 h 00 et encore à 19 h 00. Le matin, quatre hommes, l’après-midi et le soir, le commandant plus quatre hommes. Ils ont dit : « Tu ressembles à une fille chrétienne. Tu vends ton sexe aux musulmans. Aujourd’hui, tu vas voir. »[106]

Rachida a indiqué que les anti-balaka détenaient quatre autres jeunes femmes avec elle à l’église et qu’ils violaient chacune d’elle trois fois par jour. Elle a raconté que les hommes ont tué une des femmes. « Ils ont creusé une tombe et l’ont placée dedans, vivante », a-t-elle décrit.[107] Au moment de son entretien avec Human Rights Watch, Rachida était enceinte suite aux viols.

De nombreuses victimes ont indiqué que, comme la Séléka, les anti-balaka considéraient les femmes et filles en captivité comme leurs « épouses ». Caroline avait environ 17 ans lorsque 15 combattants anti-balaka l’ont conduite avec quatre autres à une base dans le village de Boboua, près de Boda sur la route menant à Mbaïki, à la fin de l’année 2013, où ils gardaient déjà plus de 10 jeunes filles, et ils les ont toutes violées. « Ils ont dit que nous avons tué leurs proches, et que donc ils se marieront avec nous et nous deviendrons leurs propres femmes », s’est souvenue Caroline.[108] Human Rights Watch s’est entretenu avec onze filles qui avaient entre 13 et 17 ans lorsque des combattants anti-balaka les ont détenues comme esclaves sexuelles ; elles ont indiqué qu’au moins 20 autres filles étaient retenues captives avec elles, certaines ayant à peine 12 ans.[109] Thérèse, 14 ans, a raconté que sa jeune sœur et elle revenaient à Boda au début de l’année 2014 après la récolte du manioc lorsque des combattants anti-balaka les ont capturées, les ont conduites à leur base et les ont détenues pendant deux jours avec huit filles plus âgées. Thérèse a décrit comment les anti-balaka les ont accusées de fournir de la nourriture aux musulmans et les ont violées :