À bien des égards, nous vivons une période difficile pour les droits humains. Et pourtant, même si les autocrates et les auteurs de violations des droits font les gros titres, les défenseurs des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit se renforcent également. Les mêmes populistes qui répandent la haine et l'intolérance engendrent une résistance qui remporte régulièrement sa part de batailles. Aucune victoire n'est jamais assurée, mais il y en a eu suffisamment au cours de l’année écoulée pour laisser penser que les excès des régimes autocratiques suscitent une vigoureuse contre-attaque.

Contrairement aux dictateurs traditionnels, les aspirants autocrates d'aujourd'hui émergent généralement d'un contexte démocratique. La plupart adoptent une stratégie en deux temps pour saper la démocratie : tout d'abord, désigner des minorités vulnérables comme boucs émissaires et les diaboliser pour construire un soutien populaire ; puis affaiblir les mécanismes de contrôle du pouvoir exécutif en place, nécessaires à la préservation des droits humains et de l'État de droit, tels qu'une justice indépendante, des médias libres et un tissu associatif vigoureux. Même les démocraties bien établies dans le monde se sont montrées vulnérables face à ce genre de démagogie et de manipulation.

Les dirigeants autocratiques résolvent rarement les problèmes qu'ils invoquent pour justifier leur arrivée au pouvoir ; en revanche, ils laissent en héritage leurs propres abus. Dans leur pays, le gouvernement qu'ils dirigent, sans contrepouvoir à qui rendre des comptes, devient enclin à la répression, à la corruption et à la mauvaise gestion. Certains prétendent que les autocrates sont meilleurs pour faire avancer les choses, mais leur principale priorité étant de conserver le pouvoir, le coût humain de leur action peut être énorme, comme le montrent l'hyperinflation et le désastre économique survenus au Venezuela, pays naguère riche de son pétrole, la vague de meurtres extrajudiciaires commis dans le cadre de la « guerre contre la drogue » aux Philippines, ou la détention massive en Chine de plus d'un million de musulmans de l'ethnie turcique, pour la plupart des Ouïghours.

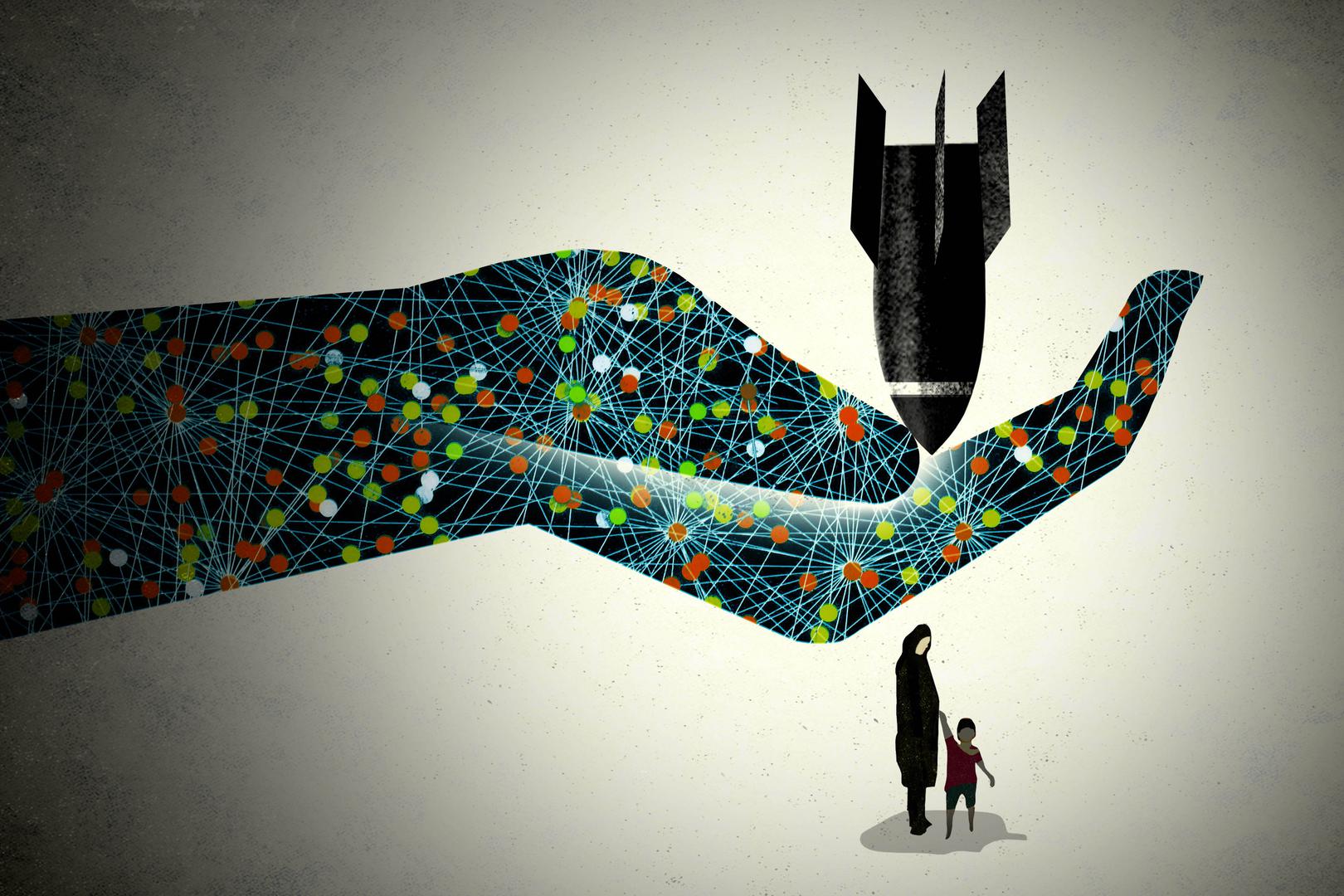

Comme ils n'aiment pas que l’on s’intéresse à leur propre bilan en matière de droits humains, les dirigeants autocratiques tendent également à s’abstenir de toute défense des droits humains au-delà de leurs frontières. Ce désengagement facilite la tâche des dirigeants brutaux, leur permettant de commettre des atrocités à grande échelle et de s’en tirer sans conséquences, comme la guerre menée en Syrie contre les civils vivant dans les zones tenues par des forces anti-gouvernementales, les bombardements sans discernement et le blocus imposé par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui tuent et affament de nombreux civils yéménites, et les meurtres, les viols et les incendies volontaires massifs commis par l'armée birmane contre les musulmans rohingyas.

En réponse à ces tendances préoccupantes, de nouvelles alliances de gouvernements respectueux des droits, souvent inspirées et rejointes par des organisations de la société civile et par le public, ont opposé une résistance de plus en plus efficace. Certains dirigeants politiques décident de violer les droits humains parce qu'ils y voient des avantages, que ce soit pour se maintenir au pouvoir, pour garnir leurs comptes en banque, ou pour récompenser leurs acolytes. La résistance, elle, s'est attachée à accroître le prix à payer pour ces décisions abusives, parce que même les gouvernements qui commettent des abus sont sensibles au rapport coût-bénéfices. Accroître le coût des abus est le moyen le plus sûr de les amener à revoir leurs calculs concernant la répression. De telles pressions ne sont pas forcément immédiatement couronnées de succès, mais elles ont fait leurs preuves sur le long terme.

Une grande partie de cette résistance a eu pour théâtre les Nations Unies — une évolution notable, car un grand nombre d'autocrates cherchent à affaiblir cette institution multilatérale et à ébranler les normes internationales qu'elle a établies. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par exemple, a pris des mesures importantes — et parfois sans-précédent — au cours de l'année écoulée pour accroître les pressions sur le Myanmar, l'Arabie saoudite et le Venezuela. Les nations qui s'opposent à l'application des principes des droits humains, comme la Chine, la Russie, l'Égypte et l'Arabie saoudite, ont traditionnellement un poids considérable au sein de ces organes ; il était donc impressionnant de les voir si souvent mises en échec au cours de l'année écoulée. Compte tenu des nouvelles réticences de nombreuses puissances occidentales à promouvoir le respect des droits humains, ceux qui ont pris la tête de cette résistance ont souvent été des coalitions d'États de taille petite ou moyenne, y compris des alliés non traditionnels.

De fortes pressions pour la défense des droits ont également été exercées en dehors du système onusien. Au cours de l'année écoulée, citons des efforts visant à empêcher un bain de sang en Syrie, à résister à des courants autocratiques en Europe, à défendre l'interdiction des armes chimiques en vigueur depuis longtemps, à convaincre un président africain d'accepter des limites constitutionnelles à son règne et à plaider avec insistance pour l'ouverture d'une enquête exhaustive sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Ces pressions croissantes illustrent la possibilité de défendre les droits humains — ou plutôt, la responsabilité de le faire — même en des temps difficiles. La promesse d'une gouvernance démocratique respectueuse des droits — de gouvernements que l’on peut tenir pour responsables de leurs actes et qui répondent aux besoins de leurs citoyens plutôt qu'à la puissance et à la richesse de dirigeants haut placés — demeure un espoir vital et mobilisateur. L'année passée a montré que les batailles pour défendre cette vision valent encore largement la peine d'être livrées.

Le côté obscur de la gouvernance autocratique

En dépit de cette résistance de plus en plus vive, les forces de l'autocratie ont progressé. Par exemple, le Brésil a élu à sa présidence Jair Bolsonaro — un homme qui encourage ouvertement le recours à la force létale par l'armée et la police, faisant courir un grand risque à la sécurité publique dans un pays qui est déjà ravagé par un nombre effarant de meurtres par la police et par plus de 60 000 homicides par an.

Les autocrates établis et leurs admirateurs ont continué de montrer leur mépris pour les droits fondamentaux. Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, ont persisté à réduire au silence les voix indépendantes et les organisations de la société civile et à emprisonner des milliers de personnes pour leurs opinions politiques présumées. Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a encouragé à commettre de nouvelles exécutions sommaires de personnes suspectées de trafic de drogue, dont la seule culpabilité est en fait bien souvent d’être de jeunes hommes pauvres. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a instauré un concept très personnel de « démocratie non libérale ». Le dirigeant de facto de la Pologne, Jarosław Kaczyński, a cherché à remplir les tribunaux de son pays de ses magistrats préférés, sapant ainsi l'indépendance de la justice. Le ministre de l'Intérieur et Premier ministre adjoint de l'Italie, Matteo Salvini, a fermé les ports de son pays aux réfugiés et aux migrants, sabordé les efforts pour sauver les vies de migrants en mer et attisé les sentiments anti-migrants.

Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, n’a pas mis un terme à la diabolisation des musulmans et a attaqué des organisations de la société civile qui critiquaient son bilan en matière de droits ou ses politiques environnementales. Le Premier ministre du Cambodge, Hun Sen, a resserré son emprise sur le pouvoir en organisant un simulacre d'élections dont le parti d'opposition était exclu. Le président des États-Unis, Donald Trump, a dénigré les immigrants et les minorités et a essayé d'intimider des juges et des journalistes dont il estimait qu'ils le gênaient. La Russie, sous le président Vladimir Poutine, a poursuivi la répression engagée depuis plusieurs années déjà à l’encontre des voix indépendantes et de l'opposition politique. La Chine a bloqué toute possibilité d'opposition organisée au pouvoir de plus en plus personnel de Xi Jinping.

Outre les victimes immédiates, certains coûts économiques des régimes autocratiques sont devenus plus évidents au cours de l'année. Le Venezuela, riche en pétrole, a joui dans le passé de l'un des niveaux de vie les plus élevés d'Amérique latine, mais aujourd'hui, sous la férule autocratique du président Nicolás Maduro, les Vénézuéliens souffrent de graves pénuries de nourriture et de médicaments, poussant des millions d'habitants à fuir le pays. Le président Erdogan, persistant dans la promotion de projets immobiliers de grande ampleur, souvent au bénéfice de ses alliés, a vu le cours de la monnaie nationale s’effondrer et le coût de la vie en Turquie grimper en flèche. Le Mozambique a découvert que 2 milliards de dollars de fonds gouvernementaux avaient disparu de sa trésorerie.

L'initiative tant vantée de la Chine « One Belt, One Road » (initiative « La Ceinture et la Route ») qui vise à développer les infrastructures commerciales, a encouragé des pratiques de mauvaise gestion par des autocrates dans d'autres pays. Conformément aux pratiques habituelles de Pékin, les emprunts relatifs au projet « One Belt, One Road » sont accordés sans conditions apparentes, ce qui fait de Pékin un prêteur de choix pour les autocrates. Ces injections de liquidités sans contrôle ont permis à des responsables corrompus de garnir facilement leurs comptes en banque tout en grevant leur peuple d'une dette massive pour des projets d'infrastructure, bénéficiant parfois davantage à la Chine qu'aux populations des pays endettés.

En Malaisie, le Premier ministre Mahathir ben Mohamed a annulé trois importants projets d'infrastructure financés par des emprunts chinois, face aux préoccupations suscitées par le fait que son prédécesseur, Najib Razak, aurait accepté des conditions défavorables afin d’obtenir les fonds nécessaires à étouffer un scandale de corruption. Par ailleurs, incapable de supporter l'énorme fardeau de sa dette, le Sri Lanka a été contraint d'abandonner à la Chine le contrôle de l’un de ses ports, construit avec des prêts chinois mais dénué de logique économique, dans le district d'origine de l'ancien président Mahinda Rajapaksa. Le Kenya en est arrivé à regretter amèrement la construction d'une ligne de chemin de fer financée par la Chine qui n'offrait aucune garantie de viabilité économique. Le Pakistan, Djibouti, la Sierra Leone et les Maldives ont tous exprimé des regrets après avoir donné leur accord à certains projets financés par la Chine. Les discussions évoquant le « piège de la dette » chinois sont devenues courantes.

La résistance

La résistance croissante à l’exercice autocratique du pouvoir et à la corruption que celui-ci a fréquemment alimentée a pris des formes diverses au cours de l'année écoulée. Parfois, ce sont des élections ou des pressions venues du public qui en ont été le vecteur. Les électeurs malaisiens ont ainsi congédié leur Premier ministre corrompu, Najib Razak, et la coalition de gouvernement sortante, au pouvoir depuis près de six décennies, pour le remplacer par une autre coalition qui a fait campagne sur un programme de réformes en matière de droits humains. Les électeurs des Maldives ont évincé leur président autocrate, Yameen Abdulla Gayoom. En Arménie, où le gouvernement était marqué par la corruption, le Premier ministre, Serge Sarkissian, a dû démissionner face à des manifestations massives. Le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, a fait face à une contestation croissante contre les soupçons de corruption qui pèsent sur lui. En Éthiopie, sous la pression populaire, un gouvernement notoire pour ses violations des droits a cédé la place à un nouveau cabinet dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui s'est engagé dans un impressionnant programme de réformes. Aux Etats-Unis, lors des élections de mi-mandat à la Chambre des représentants, les électeurs ont semblé désavouer les politiques fomentant la division et hostiles aux droits du président Donald Trump.

Parfois, ce sont des institutions gouvernementales indépendantes qui ont résisté aux abus d'autorité des dirigeants de leurs pays. En Pologne, des juges indépendants ont refusé d'abandonner leurs fonctions lorsque Kaczyński s'est efforcé d'effectuer une purge dans leurs rangs. La Cour de justice européenne a par la suite soutenu leur refus de se démettre. La Cour constitutionnelle du Guatemala a invalidé une tentative du président Jimmy Morales d'interdire d'entrée dans le pays l’enquêteur en chef d'un organe anti-corruption soutenu par l'ONU, après que cet organe eut commencé à s'intéresser à ses propres malversations financières présumées. Le président de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, nommé par l'ancien président George W. Bush, a réprimandé publiquement le président Trump pour avoir décrié « un juge d'Obama » qui avait statué contre les efforts de Trump pour limiter le droit des migrants à demander l'asile à son pays.

Dans de nombreux cas, c'est le public lui-même qui a mené la résistance dans les rues. Des foules nombreuses ont manifesté à Budapest contre les efforts d'Orban pour fermer l'Université d'Europe centrale (Central European University), un bastion universitaire de réflexion et de pensée libérale. Des dizaines de milliers de Polonais sont descendus à plusieurs reprises dans les rues pour défendre leurs tribunaux contre les tentatives du parti au pouvoir de saper leur indépendance. De nombreuses personnes à travers les États-Unis, ainsi que des dizaines d'entreprises, ont protesté contre la politique de l'administration Trump consistant à séparer de force des enfants migrants de leurs parents.

Résistance multilatérale

De nouveaux gouvernements peu habitués à s'investir dans la défense des droits humains ont dû s’y mettre, plusieurs gouvernements importants ayant fait défaut. Le président Trump a préféré se rapprocher d’autocrates qu'il considérait amicaux, même si certaines parties de son gouvernement ont souvent essayé de contourner la Maison Blanche. Le gouvernement britannique, inquiet des conséquences du Brexit, a semblé désireux de plaider publiquement en faveur des droits humains essentiellement dans des pays où les intérêts commerciaux britanniques étaient limités. Le président français, Emmanuel Macron, a défendu les valeurs démocratiques de façon rhétorique, mais a trop souvent trouvé des raisons d'éviter de mettre en œuvre ces principes lorsqu'ils touchaient aux efforts pour réduire les migrations, lutter contre le terrorisme ou signer des contrats commerciaux. La Chancelière allemande, Angela Merkel, s'est exprimée contre les politiques anti-droits émanant de Moscou et de Washington mais elle a aussi souvent été confrontée à des défis politiques dans son pays. Quant à la Chine et la Russie, elles ont fait tout leur possible pour entraver l'application des principes des droits humains dans le monde, tout en imposant sur leur territoire la politique la plus répressive depuis des décennies.

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Dans ce contexte difficile, une masse critique de partisans des droits humains s’est montrée à la hauteur de l’occasion. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où siègent 47 États membres, a été un théâtre d’opérations particulièrement important. Il a démontré sa pertinence alors même que l'administration Trump a ordonné que les États-Unis s'en retirent — devenant le premier pays à agir ainsi — dans un effort infructueux pour discréditer le Conseil pour ses fréquentes critiques d'Israël. Washington s’est opposé au fait que le Conseil aborde souvent le sujet d'Israël, ce qui se produit résulte en partie parce que de nombreuses administrations américaines, dont celle du président Trump, ont utilisé leur droit de véto au Conseil de sécurité de l'ONU pour protéger Israël de toute critique au sein de cette instance.

Le Conseil des droits de l'homme a, à plusieurs reprises, pris d'importantes mesures pour défendre les droits en Corée du Nord, en Syrie, au Myanmar, au Yémen, au Soudan, au Soudan du Sud, au Burundi et en République démocratique du Congo — pays qui ont tous un bilan extrêmement problématique en matière de droits humains et que le gouvernement américain a longtemps affirmé souhaiter voir traités. Et pourtant le président Trump était prêt à remettre tout cela en cause, dans le seul but d'affaiblir le Conseil car celui-ci dénonce des politiques israéliennes telles que le blocus dévastateur de Gaza et le régime discriminatoire et illégal des colonies de peuplement en Cisjordanie.

Le Conseil des droits de l'homme a accompli quelques avancées majeures en dépit de — et dans un cas peut-être grâce à — l'absence des États-Unis. Par exemple, la possibilité d'un véto chinois, russe, ou même américain au Conseil de sécurité de l'ONU semblait vouer à l'échec tout effort visant à référer le Myanmar devant la Cour pénale internationale (CPI) pour les atrocités massives commises par son armée — et en premier lieu, les crimes contre l'humanité qui ont poussé 700 000 Rohingyas à s'enfuir pour se réfugier au Bangladesh. En réponse, le Conseil des droits de l'homme, où il n'y a pas de droit de véto, est intervenu pour créer un mécanisme d'enquête, doté de certaines capacités en matière de poursuites, pour préserver les éléments de preuve, identifier les responsables et instruire des dossiers, pour le jour où un tribunal sera habilité à statuer sur ces crimes. Cet effort a été couronné de succès, avec 35 voix pour et seulement 3 contre (et 7 abstentions), signalant au monde que ce genre d'atrocités ne peuvent être commises en toute impunité, même si la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et l'armée continuent de nier qu'elles aient jamais eu lieu.

L'Union européenne a co-présenté la résolution du Conseil sur les Rohingyas avec l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui, jusqu'aux agressions au Myanmar contre les Rohingyas, s'était opposée à toutes les résolutions critiquant un pays particulier autre qu'Israël. Et, ouvrant peut-être une voie nouvelle vers la Cour pénale internationale (CPI) qui ne dépende pas du Conseil de sécurité, la procureure de la CPI a ouvert une enquête préliminaire sur les expulsions présumées de Rohingyas du Myanmar, s’appuyant pour justifier sa compétence sur le fait que le crime a été constitué quand les Rohingyas ont été poussés vers le Bangladesh, État partie à la CPI.

A l’initiative des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Irlande et du Canada, le Conseil des droits de l'homme a également rejeté une tentative vigoureuse de l'Arabie saoudite pour éviter un examen des crimes de guerre commis au Yémen, comme les bombardements répétés et l'encerclement dévastateur de civils yéménites par la coalition dirigée par Riyad. Ces crimes ont placé des millions de personnes au bord de la famine, dans ce que les responsables de l'ONU qualifient de pire crise humanitaire dans le monde. Un mois avant le vote, manifestement pour avertir de la possibilité de représailles plus larges, l'Arabie saoudite s'en est vivement prise au Canada et lui a imposé des sanctions, à la suite des critiques, pleinement justifiées, de la ministre des Affaires étrangères canadienne, Chrystia Freeland, quant à la répression d’activistes des droits des femmes. (Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane, a préféré décrire ses concessions sur les droits des femmes, telles que la levée de l'interdiction de conduire, mais pas de celle des règles du « tutorat » qui font que les femmes sont traitées comme des enfants, comme des décisions relevant de la grâce royale plutôt que l'acceptation d'une demande populaire). Malgré cela, le Conseil des droits de l'homme a décidé de poursuivre une enquête internationale, ouverte l'an dernier, sur d'éventuels crimes de guerre au Yémen, par 21 voix pour contre 8 voix contre, avec 18 abstentions.

Pour la première fois, le Conseil des droits de l'homme a condamné la sévère répression au Venezuela sous le président Maduro. Une résolution, inspirée par un groupe de nations latino-américaines, a été adoptée par 23 voix contre 7, avec 17 abstentions. Cela s'est produit après que le gouvernement américain s’est retiré du Conseil, ce qui a permis aux pays soutenant la résolution de montrer qu'ils s'occupaient des événements au Venezuela pour une question de principe, plutôt qu'en se faisant les instruments de l'idéologie de Washington.

En outre, cinq gouvernements latino-américains et le Canada ont exhorté la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur les crimes commis au Venezuela — le fait que des gouvernements demandent que la CPI enquête sur des crimes commis entièrement en dehors de leur territoire a constitué une première. D'autres gouvernements, dont la France et l'Allemagne, ont soutenu cette initiative. Un groupe de gouvernements latino-américains, conduit par l'Argentine, a également organisé, dans le contexte du Conseil des droits de l'homme, la première déclaration conjointe, signée par 47 pays, sur l’aggravation de la répression au Nicaragua, où le président Daniel Ortega a répondu par la violence à des protestations croissantes contre son régime répressif.

Les institutions européennes et l’OIAC

Au-delà du Conseil des droits de l'homme, des gouvernements ont également accompli des actes importants de défense des droits humains dans d'autres forums. En particulier, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) habilitée à déterminer, dans toute situation donnée, si des armes chimiques ont été utilisées, mais pas qui les a utilisées. La Russie s'est opposée à l'idée de donner à toute enquête internationale le pouvoir d'attribuer cette responsabilité, d'une part parce qu’elle a soutenu et couvert le gouvernement syrien lors de ses recours répétés aux armes chimiques, et d'autre part parce qu’elle a apparemment elle-même utilisé un produit neurotoxique, le Novichok, dans la tentative d'assassinat d'un ancien espion en Grande-Bretagne. Par exemple, Moscou a opposé son véto au Conseil de sécurité de l'ONU au renouvellement du mandat d'une enquête distincte qui aurait pu identifier les auteurs d'attaques, le Mécanisme d'enquête conjoint de l'ONU et de l’OIAC sur la Syrie. La riposte est venue sous la forme d'une initiative menée par la France et la Grande-Bretagne et qui, en dépit de l'opposition de la Russie, a abouti à ce que les États membres de l’OIAC, dans un vote par 82 voix contre 24, accordent à cette organisation le mandat de commencer à identifier les utilisateurs d'armes chimiques. Une tentative russe de bloquer tout financement pour ce nouveau mandat a également été rejetée.

Au sein de l'Union européenne, en réponse aux efforts du gouvernement polonais pour restreindre l'indépendance de la justice et à l'instauration par Orban de sa « démocratie non libérale » en Hongrie, l'UE a lancé un processus qui pourrait mener à l'imposition de sanctions politiques en vertu de l'article 7 du Traité de l'UE ; la Commission européenne a pris l’initiative dans le cas de la Pologne et une majorité des deux tiers du Parlement européen a pris l’initiative dans le cas de la Hongrie. Bien que la Pologne et la Hongrie aient la possibilité, en raison de la règle européenne de l'unanimité, de se protéger l'une l'autre contre l'imposition effective de telles sanctions, le processus prévu par l'article 7 prépare le terrain à l'utilisation du levier que constitue le prochain budget quinquennal de l'UE, qui doit être adopté avant fin 2020. La Pologne est le principal bénéficiaire de fonds de l'UE et la Hongrie est parmi les plus gros récipiendaires par habitant. Les gouvernements polonais et hongrois ont tous deux tiré un avantage politique de l'utilisation de ces fonds, par conséquent il est raisonnable de se demander si l'UE devrait continuer à financer généreusement leurs atteintes aux valeurs démocratiques fondamentales de l’Union.

Le principal organe européen intergouvernemental compétent en matière de droits humains, le Conseil de l'Europe, a réagi à des tentatives du gouvernement autoritaire de l'Azerbaïdjan d'influencer de manière inappropriée les membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil (APCE) pour qu'ils modèrent leurs critiques à l’égard du bilan du pays en matière de droits humains. Sur la base d'informations émanant de journalistes et d'activistes, le Conseil de l'Europe a ouvert une enquête qui a permis de constater « un fort soupçon » d'« activités de nature corrompue » de la part de certains membres actuels et anciens de l'APCE, dues à un lobbying illicite du gouvernement azerbaïdjanais. Cette enquête a mené à des démissions, à diverses pénalités et à l'instauration de nouvelles règles de lobbying.

Syrie et Arabie saoudite

L'action multilatérale qui a peut-être sauvé le plus de vies au cours de l'année écoulée a concerné la Syrie. Ces dernières années, l'armée syrienne — appuyée par la Russie, l'Iran et le Hezbollah — a repris une par une les enclaves tenues par les forces anti-gouvernementales ; de nombreux habitants de ces enclaves, craignant des représailles ou une détention dans les tristement célèbres chambres de torture et d'exécution du gouvernement, se sont vu proposer de migrer vers la province d'Idlib et les zones environnantes du nord-ouest de la Syrie, toujours sous le contrôle des forces anti-gouvernementales. Aujourd'hui, on estime à trois millions le nombre de personnes qui y vivent, dont au moins la moitié se sont déplacées d'autres régions de Syrie.

Mais la Turquie ayant fermé sa frontière (après avoir accueilli 3,5 millions de réfugiés syriens) et l'alliance militaire russo-syrienne menaçant de lancer une offensive contre Idlib, un bain de sang semblait probable, étant donné la manière dépourvue de tout discernement dont les armées syrienne et russe ont mené la guerre jusqu'à présent. La survenue ou non du bain de sang tant redouté était entre les mains du Kremlin, car l'armée syrienne était incapable de poursuivre une offensive sans l'appui aérien russe. D'intenses pressions internationales sur le gouvernement russe ont finalement persuadé le président Poutine de s'entendre avec le président turc Erdogan pour déclarer un cessez-le-feu à Idlib, à partir de septembre. Au moment de la rédaction de ce rapport, début décembre, il restait à voir si ce cessez-le-feu échouerait, comme d'autres auparavant, ou tiendrait, mais son existence démontre que, même dans une situation aussi compliquée que la Syrie en guerre, des pressions concertées peuvent sauver des vies.

Les retombées de l'horrible assassinat de Jamal Khashoggi par le gouvernement saoudien, dans les locaux de son consulat à Istanbul, ont été un autre exemple de pressions multilatérales — nombreuses quoique sélectives. Il est regrettable qu'il ait fallu le meurtre d'un journaliste réputé, plutôt que ceux d'innombrables civils yéménites anonymes, pour susciter une indignation à l'échelle mondiale autour du bilan de Riyad en matière de droits humains, mais à lui seul, ce meurtre a eu un effet mobilisateur. Le gouvernement saoudien a avancé, pour camoufler le crime, des versions changeantes des faits, chacune étant réfutée à son tour par des preuves publiées au compte-gouttes par le gouvernement turc (qui continuait pendant ce temps à persécuter ses propres journalistes, activistes, universitaires et politiciens osant critiquer le président Erdogan).

Progressivement, les États-Unis et le Canada ont imposé des sanctions ciblées à un certain nombre de Saoudiens impliqués dans l'assassinat. En Europe, l'Allemagne a pris la mesure sans précédent d'interdire à 18 responsables saoudiens de pénétrer dans la zone Schengen qui couvre 26 nations, tandis que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Finlande ont mis fin à leurs ventes d'armes au royaume. Et pourtant le président Trump a précisément refusé de reprendre à son compte les conclusions de la CIA selon lesquelles le prince héritier saoudien avait probablement ordonné l'assassinat de Khashoggi, lançant cette phrase désinvolte et effectivement disculpante : « Peut-être l'a-t-il fait et peut-être que non ! » Trump, tout comme ses homologues britanniques et français, a refusé de mettre fin aux lucratives ventes d'armes à l'Arabie saoudite, comme si un nombre indéterminé d'emplois nationaux pesaient plus lourd que les pertes massives de vies parmi les civils yéménites. De nombreux membres du Congrès des États-Unis appartenant aux deux partis — ainsi que des membres des médias et du public américains — ont dénoncé ce calcul cynique.

Afrique

Des pressions exercées par un groupe d'États africains ont été essentielles pour enfin persuader le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, d'organiser une élection pour désigner son successeur. Empêché de briguer sa propre réélection par la constitution du pays, qui limite le nombre des mandats présidentiels, mais réticent à abandonner le pouvoir, Kabila avait déployé les forces de sécurité pour arrêter et même ouvrir le feu sur des activistes pro-démocratie. Il n'a fléchi qu'après avoir subi des pressions coordonnées de la part d'États africains — principalement l'Angola et l'Afrique du Sud — ainsi que de gouvernements occidentaux comme les États-Unis et la Belgique. Au moment de la rédaction de ce rapport, on ignorait encore si l'élection, prévue pour le 23 décembre, aurait lieu et si ce serait dans des conditions de liberté et d'équité.

La menace d'un retrait massif d'États africains de la Cour pénale internationale a continué de se réduire, à la suite d'une résistance de la part de certains gouvernements et d’organisations de la société civile africaines qui soutiennent la CPI. À ce jour, le seul État africain à s'en être retiré est le Burundi, dont le président, Pierre Nkurunziza, espère éviter d'être inculpé de crimes pour sa répression particulièrement brutale à l’encontre de ceux qui s’opposent à ses efforts pour amender la limite au nombre de ses mandats imposée par la constitution. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a rejeté la requête d'immunité de Nkurunziza en réaffirmant le droit de surveillance par l'ONU de la situation au Burundi en matière de droits, par 23 voix contre 7, avec 17 abstentions.

Chine

Des pressions multilatérales ont également commencé à peser sur le gouvernement chinois, qui représente un dangereux défi pour les droits humains, non seulement à cause de la sévérité de sa répression —à son pire niveau depuis le violent écrasement du mouvement pro-démocratie de la place Tiananmen en 1989 — mais aussi parce qu'il représente le rêve de tout autocrate : la perspective d'un maintien au pouvoir sur le long terme et de progrès économiques sans droits humains, démocratie ou État de droit.

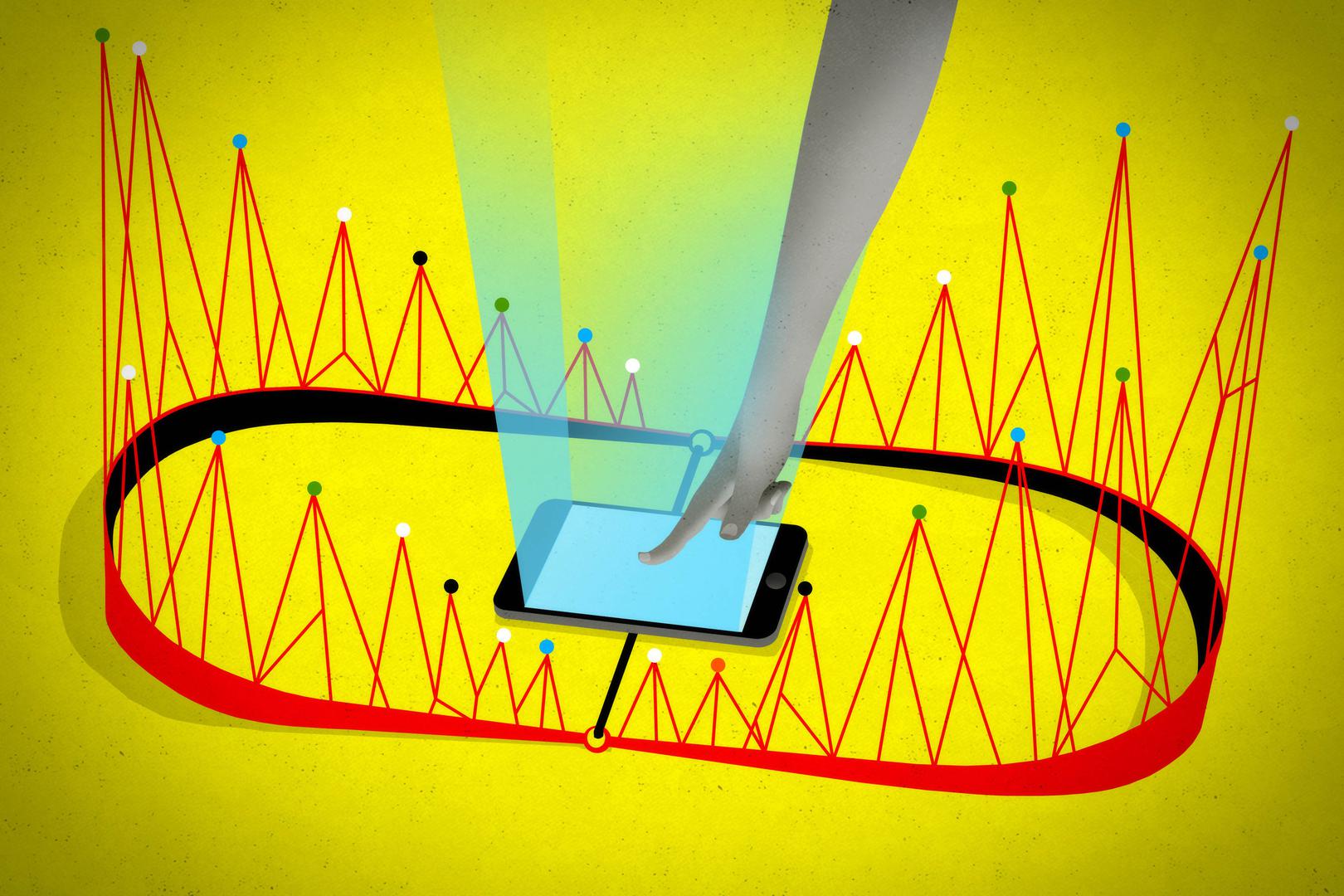

Mais l'année dernière a vu une plus grande attention portée sur les inconvénients d'une telle forme de gouvernement qui ne rend de comptes à personne. Certaines critiques se sont concentrées sur les ambitions des autorités chinoises en matière de surveillance de masse — le déploiement de systèmes utilisant des logiciels de reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle et les métadonnées pour surveiller plus efficacement la population et prédire, entre autres, sa loyauté politique. Des multinationales ont également été soumises à des pressions croissantes pour qu'elles évitent de se rendre complices de ces pratiques intrusives.

La question qui a suscité le plus d'attention a été celle des détentions arbitraires massives ordonnées par le gouvernement chinois pour la « rééducation » de plus d'un million de musulmans de la région du Xinjiang, appartenant pour la plupart à l'ethnie ouïghoure, afin de les forcer à renier leur foi musulmane et leur identité ethnique. Cette tentative de lavage de cerveaux ne se limite pas aux lieux de détention chinois en pleine expansion : le gouvernement a déployé environ 1 million de fonctionnaires pour qu'ils aillent vivre au sein des foyers musulmans et espionner leurs membres, afin de s'assurer de leur loyauté politique et culturelle.

En réaction, de nombreux pays ont interrogé sans concessions la Chine lors de l'un de ses examens périodiques devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et une coalition de 15 ambassadeurs occidentaux, menée par le Canada, a cherché faire réagir le secrétaire du parti communiste du Xinjiang, Chen Quanguo, à ces abus. S'adressant au Conseil des droits de l'homme une semaine seulement après sa nomination, la nouvelle Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, a exprimé sa préoccupation au sujet de la répression exercée contre les Ouïghours et a demandé à avoir accès à cette région.

Toutefois, alors qu'ils se sont exprimés pour défendre des musulmans persécutés par la Birmanie, les 57 pays majoritairement musulmans de l'OCI ne s'étaient pas encore exprimés, au moment de la rédaction de ce rapport, pour prendre la défense des musulmans de Chine, à l'exception de la Turquie, qui a soulevé la question à l'ONU, et du chef de la coalition au pouvoir en Malaisie, Anwar Ibrahim, qui s'est exprimé publiquement à ce sujet.

Immigration et asile

En Occident, la question la plus controversée dont se sont emparés les politiciens autocrates a été l'immigration, même en Pologne ou dans l'est de l'Allemagne, où les immigrants sont relativement peu nombreux. Certains politiciens centristes ont estimé que le meilleur moyen de contrer cette menace autocratique était de la singer, même au prix d'une banalisation de sa rhétorique de haine et de division. Cette stratégie a échoué lamentablement, par exemple, pour le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Seehofer, dont le parti, l'Union chrétienne-sociale, a enregistré de mauvais résultats aux élections dans son fief de Bavière, tandis que l'extrême droite progressait. En revanche, les opposants les plus farouches de l'extrême droite en Allemagne, les Verts, ont remporté un succès sans précédent. Les résultats des élections locales aux Pays-Bas et en Belgique et des législatives au Luxembourg ont envoyé des signaux similaires.

Mais la réaction de rejet contre la réponse xénophobe à l'immigration — et contre l'islamophobie souvent sous-jacente — n'a pas été aussi forte qu'il l'aurait fallu. Les gouvernements européens, par exemple, auraient dû investir bien plus pour évaluer les politiques anciennes n’ayant pas permis une bonne intégration des communautés immigrantes installées de longue date. Cette mauvaise intégration facilite à son tour la diabolisation des nouveaux arrivants. À la place, les dirigeants européens ont cherché à fermer leurs frontières, y compris aux demandeurs d'asile, qui ont pourtant droit à la possibilité de présenter leur demande de protection.

Ces dirigeants ont également cherché à faciliter les refus d'asile, y compris à ceux qui atteignent le sol européen, en affirmant qu'ils auraient pu demander la protection d'un pays hors EU que celle-ci considère « sûr », même si beaucoup de ces pays n'ont pas la capacité de traiter les demandes d'asile ou de fournir une protection effective. Par ailleurs, les expulsions de migrants qui étaient arrivés à la recherche de possibilités économiques, et dont la plupart n'ont le droit ni d'entrer ni de rester, n'ont souvent pas été effectuées de manière humaine ou sûre. La Hongrie, la Bulgarie, la Croatie, la Pologne, l'Espagne et la Grèce ont refoulé de force des migrants vers des pays extérieurs à l'UE, parfois violemment. L'Italie s’est efforcée de faire en sorte que les Garde-côtes libyens ramènent les migrants en Libye où ils sont détenus dans des conditions épouvantables, et a bloqué les efforts de sauvetage humanitaire en mer Méditerranée, apparemment dans l'espoir particulièrement cynique que davantage de noyades en mer décourageraient de nouvelles migrations. L'UE a également sollicité l’appui de gouvernements problématiques comme ceux du Soudan et du Mali pour l'aider à réduire le nombre de migrants et de demandeurs d'asile qui atteignent l'Europe.

Aux États-Unis, le président Trump s'est servi de la perception d'une menace représentée par une caravane de demandeurs d'asile fuyant les violences en Amérique centrale, pour mobiliser son électorat juste avant les élections au Congrès. Il est allé jusqu'à déployer 5 000 militaires américains le long de la frontière mexicaine, dans une mise en scène politique dispendieuse. Il a également ordonné la séparation d'enfants migrants de leurs parents et a restreint illégalement le droit des demandeurs d'asile de plaider leur cause à leur arrivée à la frontière.

Malgré des critiques de toutes parts de cette politique de séparation des familles, les opposants politiques de Trump se sont montrés globalement incapables de proposer une vision alternative positive sur l'immigration — par exemple, une approche qui fasse une distinction entre des immigrants de longue date qui sont effectivement devenus des Américains en tout point sauf pour les documents d'identité (souvent avec des conjoints et des enfants qui sont citoyens américains et des positions établies dans le monde du travail et dans leur communauté) et les arrivants récents qui ne demandent pas l'asile et n’ont généralement pas une forte vocation à rester.

En dépit des divisions propres à la politique américaine, un large consensus en faveur d'une réforme de l'immigration a déjà été atteint par le passé ; par conséquent, il devrait être possible d’élaborer une vision qui permette à la fois d'assurer un contrôle ferme des frontières et le respect du droit d'asile pour les réfugiés, ainsi que l’équité humaine mettant la plupart des immigrés de longue date à l'abri d'une expulsion.

Au-delà d'un anniversaire

Les défis de l'année écoulée ont coïncidé avec le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le 20ème anniversaire du traité fondateur de la CPI et le 40ème anniversaire de Human Rights Watch. L’heure n’est clairement pas à l’autosatisfaction. Juste au moment où les normes des droits humains commençaient à s’ancrer profondément comme un moyen de mesurer la façon dont les gouvernements traitent leurs peuples, ces droits sont menacés.

Mais malgré les vents défavorables, l'année écoulée a montré que défendre les droits humains demeure un impératif qui en vaut la peine. Quand des gouvernements voient des avantages politiques ou économiques dans la violation des droits, les défenseurs des droits peuvent encore accroître le prix à payer pour ces abus et inverser le rapport coûts-bénéfices pour convaincre ces gouvernements que la répression ne paye pas. Les données du combat ont évolué, certains participants de longue date ayant disparu ou même changé de camp. Mais des coalitions efficaces sont apparues pour s'opposer aux gouvernements qui ne rendent pas de comptes à leurs peuples et ne respectent pas leurs droits. Avec ce rapport, Human Rights Watch cherche à élargir cette nouvelle dynamique pour la défense d'un avenir respectueux des droits à travers le monde.

---------------------

TweetL’introduction de @KenRoth @hrw au Rapport mondial 2019 : "La résistance croissante aux autocrates" https://t.co/JVTQtEIZJh #Rights2019 pic.twitter.com/lCsx6z5vNG

— HRW en français (@hrw_fr) 17 janvier 2019

L’introduction de @KenRoth @hrw au Rapport mondial 2019 : "La résistance croissante aux autocrates" https://t.co/JVTQtEIZJh #Rights2019 pic.twitter.com/lCsx6z5vNG

— HRW en français (@hrw_fr) 17 janvier 2019