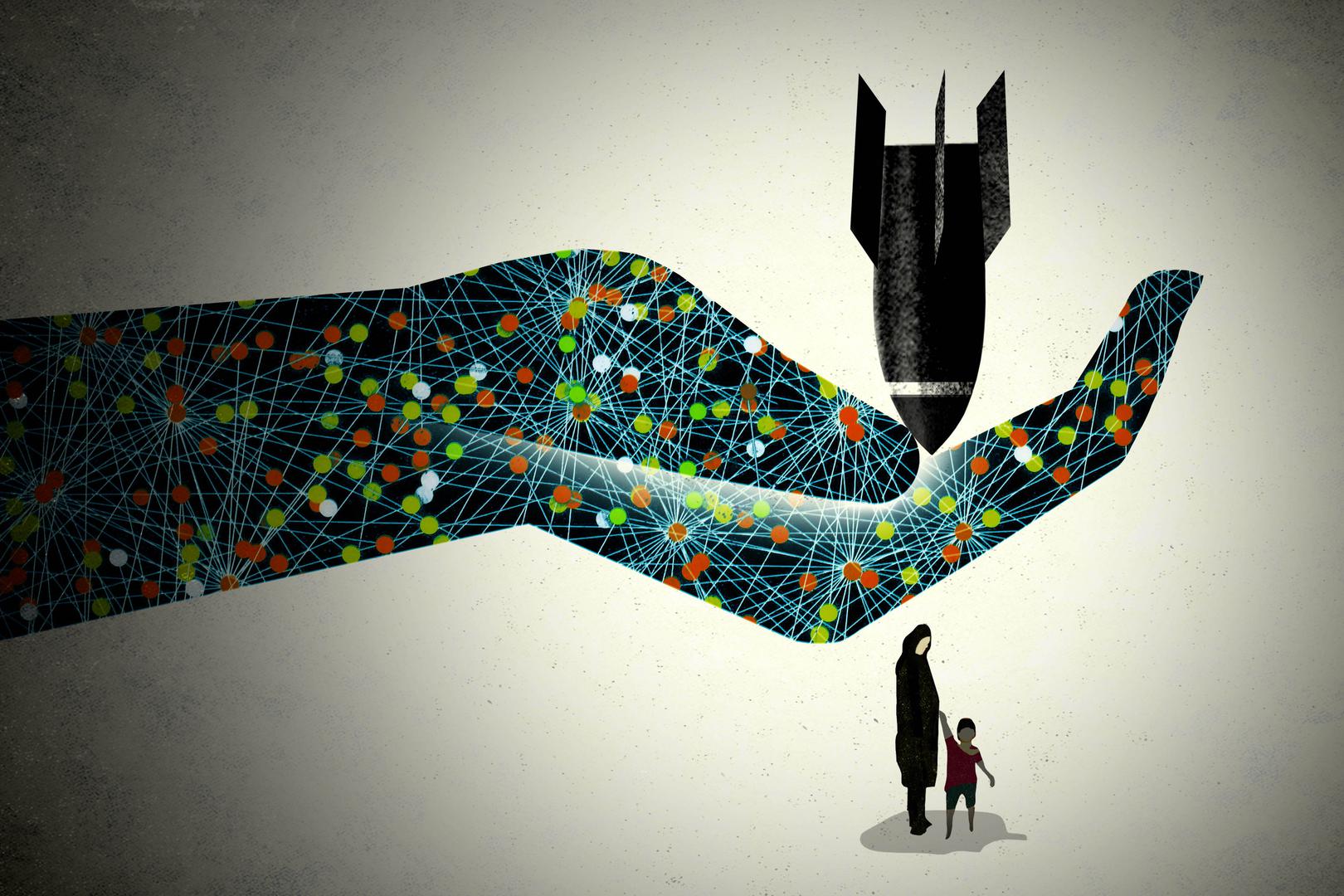

No hay desafío más abrumador para el movimiento por los derechos humanos que tratar de salvar a los civiles de la letanía de los abusos asociados con los conflictos violentos de nuestros tiempos, aquellos que se están cobrando la vida de cientos de miles de personas y que empujan a millones a huir, atravesando fronteras internacionales. Donde antes hubo indignación y llamamientos a la acción, ahora se ha establecido la complacencia. ¿Cómo hemos llegado a esto?

Durante un tiempo, el mundo parecía determinado a poner fin a los crímenes más horrendos que enfrenta la humanidad. Impulsado por el final de la Guerra Fría e indignado ante el genocidio en Ruanda y la depuración étnica en Bosnia, nació un movimiento global en el nuevo milenio cuya bandera era un poderoso grito de guerra, que hacía eco al de los sobrevivientes del Holocausto: “Nunca más”. Sus ideas eran radicales en ese momento: ningún gobierno debía esconderse detrás de su soberanía para masacrar a su propio pueblo y ningún jefe de Estado iba a estar por encima de la ley.

Este movimiento se dio a sí mismo una pancarta conceptual, la “responsabilidad de proteger”, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2005. También se comprometió a crear un tribunal penal internacional para procesar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Los activistas, diplomáticos y académicos que formaron la columna vertebral de este movimiento sabían que las atrocidades no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero confiaban en que el péndulo global de la historia podría inclinarse hacia el progreso. Y durante algún tiempo, parecía que tenían razón.

Cuando las fuerzas sudanesas y las milicias aliadas calcinaron Darfur en 2004, los estudiantes se levantaron en los campus de Estados Unidos para exigir medidas. El Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación a la Corte Penal Internacional y la ONU desplegó una misión de mantenimiento de la paz. Cuando el hijo del coronel Muammar Gaddafi en Libia prometió “ríos de sangre” para reprimir las protestas en 2011, el Consejo de Seguridad impuso rápidamente sanciones y luego autorizó a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, incluso mediante la imposición de una zona de exclusión aérea.

Ese mismo año, Laurent Gbagbo, el todopoderoso presidente de Costa de Marfil que intentó aferrarse al poder a pesar de perder las elecciones, fue presionado por la ONU y expulsado del poder para finalmente acabar en una celda en La Haya.

Estas sólidas intervenciones del Consejo de Seguridad de la ONU no fueron inmunes a la controversia, ni fueron siempre exitosas en sus supuestos objetivos (Libia, que todavía está sumida en el caos, es un buen ejemplo), pero significaron una notable desviación de la pasividad del pasado.

Si rebobinamos rápidamente hacia delante unos cuantos años, vemos que el esperanzador péndulo de la historia ha oscilado dramáticamente hacia el oscuro abismo. Las atrocidades que el mundo había prometido eliminar son ahora la nueva normalidad. En Siria, el presidente Bashar al-Assad, quien durante los últimos siete años ha librado probablemente la guerra más cruel y sangrienta de una generación, bombardeando y matando de hambre a civiles, atacando hospitales y utilizando armas químicas, está ganando la guerra con la ayuda de Rusia y está consolidando su poder.

Los generales de Birmania, que han presidido la brutal limpieza étnica de la población rohingya, también están saliendo impunes de numerosos asesinatos gracias a que cuentan con el apoyo de China en un Consejo de Seguridad paralizado mientras el resto del mundo observa impasible, sin importar que una misión de investigación de los hecho de la ONU concluyó que esos generales deberían ser investigados y procesados por genocidio.

En Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudita ha matado y herido ilegalmente a miles de civiles y arrastrado a un país entero al borde de la hambruna. Innumerables crímenes de guerra no han impedido que EE.UU., Reino Unido o Francia vendan armas a Arabia Saudita o desenrollen la alfombra roja para el Príncipe heredero Mohammed Bin Salman, responsable de la matanza de la coalición en Yemen, pero apodado como el “reformador” por los políticos occidentales y las élites mediáticas, al menos hasta convertirse en un principal sospechoso en el asesinato y desmembramiento de un prominente periodista disidente.

Entonces, ¿debemos concluir que todo está perdido y que el movimiento contra las atrocidades fue ingenuo y siempre estuvo destinado al fracaso?

Todo lo contrario.

En los últimos años, EE.UU., el Reino Unido y Francia han permitido reveses al dar la espalda a los derechos humanos internacionales y sus principios subyacentes. Podrían, como a veces hicieron en un pasado no tan lejano, volver a utilizar sus asientos permanentes en el Consejo de Seguridad para exigir acciones ante las atrocidades en masa que se están cometiendo. Ahora mismo, EE.UU. tiene la influencia para ejercer una presión real sobre Arabia Saudita con respecto a Yemen. El Reino Unido podría movilizar al mundo en nombre de la justicia para los rohingya. Francia podría recurrir a su fuerza para garantizar que los autócratas en la República Democrática del Congo o Camerún rindan cuentas. Sus ciudadanos podrían exigirlo.

Sin embargo, sería una tontería confiar sólo en estos países. Otras democracias en gran parte respetuosas de los derechos, como Países Bajos, Liechtenstein o Canadá, han demostrado liderazgo a la hora de exigir la rendición de cuentas por Siria o Yemen. Más países deberían unirse a ellos, incluidas las potencias emergentes, como India o Sudáfrica, que buscan un lugar en el escenario mundial sin articular una visión positiva sobre los derechos humanos. Juntos, estos países podrían confrontar a Rusia por el baño de sangre sirio, o a China por detener a un millón de uigures en campos de “educación política” en Xinjiang.

La lucha global contra las atrocidades es larga y dura. Revitalizarla requiere un valiente compromiso por parte de activistas, diplomáticos, líderes de la sociedad civil y funcionarios electos que crean que los genocidios y los crímenes de lesa humanidad no son un defecto humano inevitable, sino que deberían ser desafiados con algo más que un encogimiento de hombros colectivo.