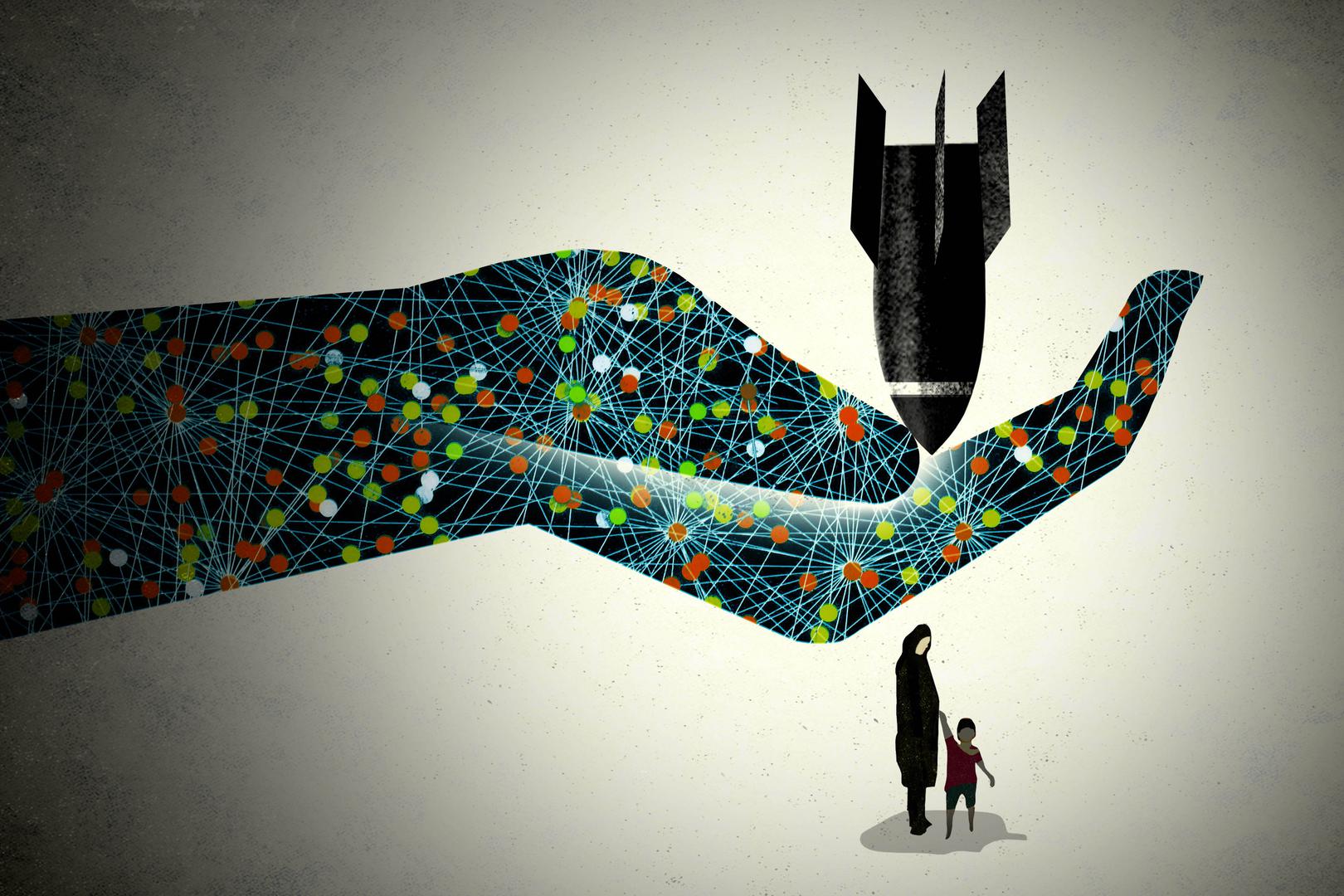

يكمن التحدي الأكثر صعوبة الذي يواجه الحركات الحقوقية في تجنيب المدنيين الانتهاكات المرتبطة بالصراعات المحتدمة في عصرنا الحالي، والتي تحصد أرواح مئات الآلاف وتدفع الملايين إلى الهرب عبر الحدود الدولية. أين اختفى الغضب والمطالبات بالتحرك، وكيف حل التهاون مكانه؟ كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟

بدا العالم في فترة ما مصمما على وضع حد لأفظع الجرائم التي تواجه الإنسانية. ففي أعقاب الحرب الباردة وبسبب الغضب الناجم عن الإبادة الجماعية في رواندا والتطهير العرقي في البوسنة، نشأت حركة عالمية مطلع الألفية أطلقت صيحة استنفار قوية مرددة ما قاله الناجون من المحرقة: لن يتكرّر هذا أبدا. كانت أفكارها راديكالية وقتها: لن تتوارى أي حكومة وراء سيادتها لتذبح شعبها، وما من رئيس دولة فوق القانون.

حددت هذه الحركة لنفسها شعارا مفاهيميا وهو "المسؤولية عن الحماية" الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005. كما احتضنت الجهود لإنشاء محكمة جنائية دولية لمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

يعرف النشطاء والدبلوماسيون والباحثون الذين شكلوا العمود الفقري للحركة أن الفظائع لن تختفي بين ليلة وضحاها، ولكنهم كانوا واثقين من أنّ منعطف التاريخ العالمي سيتحول نحو التقدّم. بدا أنهم على حق لبعض الوقت.

عندما حوّلت القوات السودانية والميليشيات المتحالفة معها دارفور إلى أرض محروقة في عام 2004، تظاهر طلاب الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة مطالبين بالتحرك. أحال مجلس الأمن الدولي الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونشرت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام. عندما توعّد ابن العقيد معمر القذافي في ليبيا "بحمام دماء" لقمع الاحتجاجات في عام 2011، فرض مجلس الأمن عقوبات بسرعة، وأذَن بعد ذلك للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك فرض منطقة حظر طيران.

في العام نفسه، ضغطت الأمم المتحدة على لوران غباغبو، رئيس ساحل العاج القوي الذي حاول التشبث بالسلطة رغم خسارته للانتخابات. أُقصي من السلطة وانتهى به الأمر في زنزانة في لاهاي.

لم تكن هذه التدخلات القوية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمنأى عن الجدل، ولم تكن ناجحة دائما في أهدافها المعلنة (فلا تزال ليبيا غارقة في الفوضى مثلا)، لكنها كانت تدل على تحوّل ملحوظ عن سلبية الماضي.

مرّت الأعوام بسرعة، ويبدو أن المنعطف التاريخي الذي عُقدت عليه الآمال اتخذ منحى الهبوط الحاد. وأصبحت الفظائع التي وعد العالم بإنهائها، الوضع الطبيعي الجديد. فالرئيس السوري بشار الأسد، الذي شن على مدى 7 سنوات الحرب الأكثر وحشية ودموية في جيل، وقصف المدنيين وعمد إلى تجويعهم، واستهدف المستشفيات واستخدم الأسلحة الكيميائية، يكسب الحرب الآن في سوريا بمساعدة روسيا ويعزّز سلطته.

كما يُفلت جنرالات ميانمار المسؤولين عن التطهير العرقي الوحشي ضد سكان الروهينغيا بجرائم القتل التي ارتكبوها، ويستفيدون من دعم الصين في مجلس الأمن المشلول، بينما يراقب باقي العالم ما يحدث غير آبهين بأن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق خلُصت إلى وجوب التحقيق مع هؤلاء الجنرالات ومقاضاتهم بتهمة الإبادة الجماعية.

في اليمن، قتل وأصاب التحالف بقيادة السعودية آلاف المدنيين بطريقة غير شرعية ليضع البلد بأكمله على حافة المجاعة. لم تمنع جرائم الحرب التي لا تحصى بيع الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا الأسلحة للسعودية أو استقبالها ولي العهد محمد بن سلمان، المسؤول عن مذبحة التحالف في اليمن، واعتباره كإصلاحي من قبل السياسيين والنخب الإعلامية الغربية؛ على الأقل حتى غدا المشتبه به الرئيسي في مقتل وتقطيع جسد صحفي منشق بارز.

هل نستخلص أنّ كلّ شيء ضاع، وأنّ حركة مناهضة الفظائع كانت ساذجة ومحكوم عليها بالتداعي دائما؟

ليس هذا الوضع على الإطلاق.

في السنوات القليلة الماضية، سمحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بحدوث الانتكاسات عبر إدارة ظهرها لحقوق الإنسان الدولية ولمبادئها الأساسية. يمكنها، كما فعلت في الماضي غير البعيد، العودة إلى استخدام مقاعدها الدائمة في مجلس الأمن للمطالبة باتخاذ إجراءات في مواجهة الفظائع الجماعية. لدى الولايات المتحدة اليوم النفوذ لممارسة ضغط حقيقي على السعودية فيما يتعلق باليمن. يمكن للمملكة المتحدة حشد العالم لتحقيق العدالة للروهينغيا، ويمكن لفرنسا استخدام نفوذها لضمان محاسبة الحكام المستبدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الكاميرون. يمكن لمواطني هذه الدول المطالبة بذلك.

لكن، سيكون من الغباء الاعتماد على تلك الدول فحسب، إذ أظهرت ديمقراطيات أخرى تحترم الحقوق إلى حد كبير كهولندا أو ليختنشتاين أو كندا قدرة قيادية عبر مطالبتها بالمساءلة عما يحدث في سوريا أو اليمن. على دول أخرى، بما في ذلك القوى الصاعدة، مثل الهند أو جنوب أفريقيا، التي تريد بدورها مكانا على الساحة العالمية من دون أن تتكبد عناء إظهار رؤية إيجابية لحقوق الإنسان، أن تنضم إلى هذه الديمقراطيات. يمكن لهذه الدول مجتمعة مواجهة روسيا بالنسبة إلى حمام الدم في سوريا أو مواجهة الصين لاعتقالها نحو مليون من أقلية الأويغور في معسكرات "التثقيف السياسي" في سنجان.

لا شكّ في أنّ الكفاح العالمي ضد الفظائع طويل وشاق. يتطلب إنعاشه مشاركة شجاعة من النشطاء والدبلوماسيين وقادة المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين ممَن يؤمنون بأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ليست عيبا إنسانيا حتميا، وتستوجب مواجهتها أكثر من مجرد استهجان جماعي.