要約

数えきれないほど叩かれました。……集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を。血が出てたんですけれど、監督が殴るのは止まらなかったですね。ちょっと鼻血が、と言ったんですけれど止まらなかったです。

—ダイキ・Aさん(23歳、福岡県、2020年2月)

スポーツへの参加は、子どもがスポーツの楽しさを経験するとともに、心身の発達と成長の機会であるべきだ。しかしながら日本では、子どもがスポーツのなかで、暴力等の虐待を経験することがあまりにも多い。その結果、あまりに多くの子どもにとって、スポーツが痛みや恐怖、苦痛をもたらす経験となってしまっている。

暴力は、一種の指導方法として、日本のスポーツ界に深く根付いている。試合や競争で勝ち、個人の人格を向上させるためには不可欠だと、受け止められてきた。この危険な慣習は、スポーツにおける暴力を根絶する上で、大きな壁となっている。指導者や保護者、さらには選手の間にすら、スポーツにおける体罰には意味があるという誤った考えが蔓延している。そして結果的に、子どもたちが苦しんでいる。

一部のスポーツ、とくにコンタクトスポーツは、本質的に競技者間の打撃等の有形力の行使を伴う。例えば、ボクシングやその他の格闘技がそうだ。こうしたスポーツでは、競技者の安全確保が潜在的な課題となっている。このような競技中に行われる、通常の競技ルールの範囲内での行為は、本報告書のテーマではない。本報告書で扱う暴力とは、通常の練習や試合外での行為のことだ。例えば、冒頭で引用したような、指導者が選手の顔面を罰として殴るような事例である。

本報告書で取り上げた暴力的な指導方法には、バットや竹刀で殴る、顔をビンタする、顔を水面に押しつけて溺れかけさせる等がある。子どもの虐待(本報告書で、「暴行・暴言等の虐待」という場合も含める)とは、身体的暴力、性的暴力、暴言等の精神的暴力及びネグレクトをいう。本報告書では、身体的暴力を主に扱う。これは、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人から、ヒューマン・ライツ・ウォッチに最も多くの報告があったのが、身体的暴力だったからだ。暴言や性虐待の経験も報告されたため、それらも取り上げている。

明確で包括的な改革が、こうした慣習をなくし、子どもを守るために必要である。日本では子どもの虐待は法律で禁止されているが、これがスポーツにも及ぶことを明示する法律はない。日本政府とスポーツ団体は近年、子どもへの暴力の対策に取り組んでいるが、これまでのところ、スポーツ団体を対象とする子どもの保護に関する既存の枠組みには拘束力がなく、遵守を徹底させるためのしっかりした仕組みを伴っていない。

ヒューマン・ライツ・ウォッチは、あらゆるレベルで現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人合計50人以上へのインタビュー調査、オンラインアンケート調査、スポーツ団体へのデータ提供依頼、通報相談窓口への問合せ等の調査を行った。そしてこの調査から、日本の子どもがスポーツの場で、いまだに暴力・暴言等の被害を受けていることが明らかになった。また、本調査からは、この問題に対する対処と予防の遅れの原因となっている制度上の不十分な点も明らかになった。

大きな注目を集めた事件としては、大阪府の高校バスケットボール部の男子生徒(当時17歳)が2012年、顧問から繰り返し暴力を受け、自ら命を絶った事件がある。その数カ月後には、女子柔道日本代表監督が、2012年ロンドン五輪の強化選手らに暴力を振るったとの告発を受け、辞任した。

これらの事件を受け、また2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致と準備を進めるなかでの圧力から、日本政府と主要なスポーツ団体は、一連の改革に取り組んだ。とくに注目すべきは、「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」(2013年)と、中央競技団体向けと一般スポーツ団体向けがある「スポーツ団体ガバナンスコード」(2019年)である。前者は、スポーツ団体に対し、スポーツをする人への暴力行為の実態把握と、被害者のための通報相談窓口設置等の体制整備を促す文書である。後者は、全スポーツ団体に対するガイドラインだ。しかし、この2つの文書はどちらも、スポーツをする子どもの暴力等の被害を適切かつ具体的に取り上げてはおらず、法的な拘束力もないことから、これまでそして今後の実効性について疑問がある。

日本では子どもの虐待は違法である。そして、市民社会の数十年に及ぶ働きかけの結果、今年(2020年)、体罰も全面的に禁止されるに至った。この禁止はスポーツにも及ぶ。このことをより明確にするために、日本政府は、子どもの虐待や体罰を法的に禁ずる規定が、スポーツの場でも適用されると明示すべきである。こうした暴行・暴言等の虐待を明示的に禁止できる法律は、スポーツ基本法、児童虐待防止法、教育基本法等いくつかあるが、どの法律も、スポーツにおける子どもの虐待や体罰について、明示的に言及していない。

スポーツにおける子どもの虐待(そしてあらゆる子どもの虐待)には、司法による責任追及と救済も必要だ。本報告書の焦点ではないが、日本の刑事司法制度も、スポーツにおける子どもの虐待を捜査・訴追する責任を十分果たしておらず、改善が求められる。しかしスポーツ団体もまた、必ずしも犯罪に該当しない事案も含め、スポーツをする子どもへの虐待に対処し、子どもたちを守る、一義的な責任を負っている。スポーツ庁(JSA)からも、日本スポーツ協会(JSPO)及び日本オリンピック委員会等の統括組織からも、明確かつ包括的な子どもの保護に関するプロトコル(基準及び手続)が示されないなかで、各スポーツ団体は、スポーツをする子どもへの暴力の防止・通報・調査・処分を行う体制づくりを任されている。このような分断され不明確な権限構造により、スポーツをする子どもの保護の制度は、一貫性に欠ける不十分なものとなっている。

ヒューマン・ライツ・ウォッチが調査した各スポーツ団体の通報相談窓口のあり方にはかなりのばらつきがあった。そもそも窓口を設置していないところもあれば、郵送やファックスでしか受け付けていないところもあった。相談件数のうち何件調査がされたかを示す公開データはなく、ヒューマン・ライツ・ウォッチが行ったスポーツ団体へのデータ提供依頼により、多くの団体がそうした情報を把握していないことがわかった。また、指導者からスポーツをする子どもへの暴力・暴言等が認定された場合の処分の基準については、全競技間での統一がなされていない。加害者である指導者の多くが、子どもが自死に至ったとしても、今なお指導を続けている。

このように制度が不十分なため、スポーツをする子どもは暴力・暴言等を受けやすい状況にある。ヒューマン・ライツ・ウォッチが2020年3月から6月に実施したオンラインアンケート調査では、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人425人から、スポーツにおける暴力等の実体験に関する声が寄せられた。これらの回答者のうち、25歳未満は175人で、近年の慣行やそのような体験による影響が、その人たちの回答から分かる。回答には、45都道府県の少なくとも50競技に参加するスポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人の経験が含まれている。

インタビュー調査を通して、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、こうした経験の内容及びその被害の詳細を明らかにできた。例えば、高校球児だったショウタ・Cさん(23歳、仮名)は、埼玉県の高校で野球部の監督から暴力を振るわれていたことをこう語った。「あごを殴られて、口の中が血だらけになりました。シャツの襟をつかまれ、身体を持ち上げられました。」野球部ではよくあることだったという。「部員の9割が暴力を振るわれていました。『まだ殴られてないのか。いつになったらお前の番なんだ』と冗談を言っていたものです。」

スポーツをしてきた人たちは、インタビュー調査のなかで、加害者の責任が問われない不処罰の文化について指摘した。子どもの頃にスポーツをしていたインタビュー回答者のうち、指導者が処分されたと答えたのは1人だけだった。

国際法は、政府に対し、子どもが遊ぶ権利・スポーツをする権利、そして、子どもが暴力や虐待を受けない権利を保障する義務を課している。スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待を日本でなくすには、明確な権限と基準に基づいた統一的な対応を国として確立しなければならない。まず政府は、スポーツの指導方法としてのあらゆる形態の虐待を明示的に禁止するとともに、スポーツにおける子どもの虐待に対応する独立した専門機関として「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)を設立するべきだ。この機関は、スポーツをする子どもの保護基準の作成・維持を担う。また、暴行・暴言等の虐待の申立てを調査し、加害者に適切な処分を下すための中央行政機関としての役割を果たす。犯罪行為を伴う虐待事案は、犯罪捜査のため、警察や検察に通報されなければならない。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が2021年夏に延期された。日本には、大会開催前に確かな対応策をとるまでに1年の猶予が与えられた。スポーツをする子どもに配慮する姿勢を世界に示し、あらゆる人にとってスポーツを安全なものとする動きを主導する、またとない機会が日本には訪れている。そうすれば、日本政府は、国連の「子どもに対する暴力撤廃のためのグローバル・パートナーシップ」のパスファインディング国としての子どもに対する暴力の撲滅にむけた誓約を実行することにもなる。スポーツをする子どもの保護のために確かな対応策をとることは、日本の子どもたちに、子どもの健康とウェルビーイング(健康と幸せ)は重要だというメッセージを送るであろう。また、加害者に対しそうした言動はもはや許されないということを伝え、スポーツにおける子どもの暴行・暴言等の虐待をなくすための他国のモデルとなるだろう。

主な提言

国会への提言

- 次の点を明確にして、スポーツ基本法を改正または新法を制定すること。

- スポーツにおいて、指導者によるスポーツをする子どもへのあらゆる形態の暴力・暴言等を禁止すること。

- 暴力・暴言等を受けずにスポーツに参加する権利等、スポーツをする人の権利を明確にすること。

- スポーツをする子どもの指導者全員に研修を義務づけること。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいた大人に通報を義務づけること。

- 児童虐待防止法を改正し、次の点を明確にすること。

- 児童虐待の定義を定める第2条の現行規定を拡大し、スポーツにおける暴行・暴言等の虐待を含めること。

- スポーツにおける子どもの虐待に対応する独立した行政機関として、「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)を設置すること。諸スポーツ団体のなかでも、この独立機関は、日本で起きるスポーツをする子どもに対する暴力・暴言等の事案すべてを対処する権限を持つ。また「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)は、以下の点に責任を負う。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等を防止し、子どもを保護するための基準を整備し、日本のスポーツ団体がその基準を完全に遵守するよう確保すること。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等についての申立てや報告を直接受け付けるとともに、現存するすべての通報相談窓口の事案をまとめる統一システムを通じてもこれを受け付けること。

- スポーツにおける子どもへの暴力・暴言等の事案の全件調査を行い、指導者に相応の処分(指導者資格の取消し、指導者資格の停止、指導の禁止等)を行い、また処分を受けた指導者に不服申立制度を提供すること。

- 適切な場合には、暴行・暴言等の虐待事案について、犯罪捜査のために法執行機関に通報すること。

- 事案件数と調査結果に関するデータを詳しく追跡し、報告すること。

- 処分を受けた指導者の公開登録簿を作成すること。

- 暴行・暴言等の虐待を受けたスポーツをする子どもに対し、心理的支援のリソースを提供すること。そのリソースは、無料、継続的、専門家によるものであること。

- スポーツをする子どもの指導者全員に対する研修基準を設けること。

- この独立機関の存在と提供するリソースについて、教育・啓発活動を行うこと。

- この「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)に対し、人員とリソースを適切に配備するために必要な資金を配分すること。

スポーツ庁への提言

- 次の点を確保した新たな通知を出すこと。

- スポーツにおいて、指導者によるスポーツをする子どもに対するあらゆる形態の暴力・暴言等を禁止すること。

- 暴力・暴言等を受けずにスポーツに参加する権利等、スポーツをする人の権利を明確にすること。

- スポーツをする子どもの指導者全員に研修を義務づけること。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいた大人に通報を義務づけること。

- 2019年に策定された「スポーツ団体ガバナンスコード」を改正し、国内のすべての中央競技団体及び一般スポーツ団体にコードの遵守を義務づけること。改正後のコードには、暴力・暴言等を行った指導者について、競技や都道府県にかかわらず、全国どこでも同じ責任を問うようにするため、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等の報告・調査・処分についての明確な基準を示すべきである。また、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいた大人に対し、犯罪行為の場合には法執行機関に伝えることを含め、しかるべき当局への通報を義務づけること。

文部科学省への提言

- 第3期スポーツ基本計画(2022年度から2026年度)では、スポーツをする子どもの暴行・暴言等の虐待からの保護をより重点的目標としてより強化して掲げ、これを実現するための具体的な施策を明記すること。

- 文部科学省が毎年行っている「体罰の実態把握について」の調査を改訂し、スポーツにおける体罰のデータが把握できるようにすること。

- すべての運動部活動の指導者に対し、子どもの保護に関する研修と資格取得を義務づけること。

日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会への提言

- 加盟・登録団体の下でスポーツの指導をする者全員について、子どもの保護に関する研修と資格取得を義務づけること。

調査方法

2020年1月から6月にかけて、ヒューマン・ライツ・ウォッチは一次資料と二次資料を使用し、日本でスポーツをする子どもへの暴力・暴言等の実態を調査した。使用した資料は、暴力や暴言等の被害者・当該分野の専門家・政府関係者へのインタビュー、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人を対象としたオンラインアンケート、日本のスポーツ団体へのデータ提供依頼、日本のスポーツ団体の通報相談窓口への問合せ、この問題の範囲と変遷に関する学術研究等である。

調査員らは、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人たち56人にインタビュー調査を実施した。内訳は、男性44名、女性12名、少なくとも16競技と16都道府県であった。年齢層は13歳から53歳であった。インタビュー回答者のうち少なくとも26人は25歳未満で、2013年の「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」の発表時点でまだ子ども(国際法の定義では18歳未満、以下「子ども」「大人」は国際法上の定義に従う)だった。そのため、その全員もしくは一部の人たちは、上記宣言を受けての対応の変更の恩恵を受けているべき人たちにあたる。インタビュー回答者のうち少なくとも9人はその後指導者になり、その経験はインタビュー内容に反映されている。

調査員らは、日本のスポーツに関わる8つの組織・団体またはその機関の幹部と面会した。スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本スポーツ仲裁機構、日本パラリンピック委員会、そして4つの中央競技団体だ。また、スポーツ法を専門とする弁護士、クラブチームのマネージャー、学者、ジャーナリスト、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人の保護者等、合計18人にもインタビュー調査を行った。

子どもの頃のスポーツ経験を話してくれる個人を探すためにヒューマン・ライツ・ウォッチは、スポーツをする人の権利に取り組む日本のNGOや、活動家の力を借りてアウトリーチ活動を行った。世界選手会(ワールドプレイヤーズ、スポーツ選手の国際的な労働組合)は、本報告書のためにヒューマン・ライツ・ウォッチに協力し、競技団体や加盟団体、そして暴力・暴言等を経験した選手個人の紹介等、この調査の中心となる連絡先の提供やアウトリーチ活動及び助言を提供してくれた。調査の初期にインタビュー調査に応じた人たちも、子どものときのスポーツ経験を話してくれる友人や元チームメイトを紹介してくれた。

オンラインアンケートの末尾のインタビュー協力依頼を通してインタビュー調査に応じてくれた人もいる。このオンラインアンケートでは、スポーツをする子どもが受けた暴行・暴言等の虐待に関する基本的なデータを収集するとともに、ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査員らがより詳しい話を直接聞くためのインタビュー調査に応じてくれる人も募った。オンラインアンケートはFacebookやTwitterを通して拡散し、ヒューマン・ライツ・ウォッチのインタビュー調査に応じた人の多くも自分のネットワークに共有してくれた。このオンラインアンケート調査の結果は、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人たちのすべての経験として評価されるものではなく、本アンケートに回答した人びとの経験のみを示すものだ。それでも、このデータは虐待に関する具体的な問題または傾向を示している。

オンラインアンケート調査では、757件の回答を得た。少なくとも50競技、45都道府県からの回答があった。年齢層は10歳から73歳で、うち381人(50%)が25歳未満だった。回答者の年齢の中央値は24歳であった。回答者のうち、412人が男性、337人が女性、5人がトランスジェンダー、1人がその他、2人が答えたくないとした。

オンラインアンケート回答者及びインタビュー回答者に金銭報酬は支払われていない。インタビューは主に日本語で、日本語・英語の通訳を介して行われた。インタビューは可能な限り直接対面で行われたものの、一部のインタビュー、とくに3月から6月かけてのインタビューは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による制限のため、ビデオカンファレンスで行われた。

ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査員は、調査目的及びインタビュー回答者の証言の本報告書での使用方法について、事前に説明を行ってインタビュー回答者全員から十分な理解に基づいた承諾を得ている。回答者はインタビューのどの時点でもインタビューを中断することができ、また答えたくない質問には答えなくてよいとの説明を受けている。トラウマケアのリソースリストをインタビュー回答者全員に提供した。プライバシーを守るため、実名使用を望んだ少数の大人を除き、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人のインタビュー回答者全員に仮名を用いている。

ヒューマン・ライツ・ウォッチはまた、スポーツ団体へのデータ提供依頼や面会を通して情報を収集した。13スポーツ団体に情報提供を要請したところ、5団体からデータが寄せられ、4団体はデータ提供が難しいとし、4団体からは返答がなかった。各競技団体には、子どもへの暴力・暴言等の報告を受けた件数、実施した調査の件数や調査結果等のデータを尋ねた。このほか、スポーツをする子どもの暴力・暴言等の防止や対処のためのガイドラインがあれば提供してほしいと各団体に依頼した。

暴力・暴言等の通報相談窓口の有効性を調べるため、ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査員らは、国内の14スポーツ団体の通報相談窓口を調査した。

ヒューマン・ライツ・ウォッチはまた、2020年1月12日から6月12日にかけて発表された、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に関する日本のニュース記事をモニタリングした。2008年から2020年の間に発生した少なくとも39事例について取り上げられていた。報道された事例は、暴力、暴言、チームメイト間でのいじめ、セクシュアルハラスメント等だった。また、国内外でのスポーツをする子どもへの暴力・暴言等についての歴史、範囲、変遷、影響に関する学術論文も調査した。

本報告書は、英語オリジナル “I Was Hit So Many Times I Can’t Count’: Abuse of Child Athletes in Japan”の翻訳版である。

I. スポーツにおける子どもへの暴力―改革以前の状況

たたかれるのも もうイヤ

泣くのも もうイヤ……だから もうこの世にいたくないの

—やり投げ選手だった女子高校生(当時17歳)の遺書(1980年代前半)

この引用は、当時17歳の女子生徒の遺書からのものだ。彼女は、1980年代前半に陸上部でやり投げをしていた。死の直前、この女子生徒は全国大会の出場資格を得た。しかし大会には出場することなく、顧問からの暴力に耐えられなくなったとの言葉を遺して、自ら命を絶ったのだった[1]。

スポーツのなかで子どもが身体的暴力を受けることは、長年日本で広くみられ、多くの場合、競技経験のなかで当たり前のこととして受け取られてきた。元ラグビー選手で、1980年代に九州の高校でラグビーをしていたマコト・Yさん(仮名)は、自身の経験についてヒューマン・ライツ・ウォッチに「当時は、今でいう体罰という認識はなかったんですが、受けていたような気はしますね。例えば、(練習中に)水を飲ませてもらえませんでした。あとは、……なんでその練習をしているか分からないようなことをさせられました。練習をしないと叩かれるので、それが怖くて(練習を)やっていました。[2]」と話した。

元プロバスケットボール選手のテツヤ・Oさん(仮名)は、1990年代後半に千葉県の高校でバスケ部に所属していた。「高校時代は(指導者に)強く殴られて鼻の骨が折れた部員もいました。他の高校との練習試合では選手がコーチから殴られ、引きずられ、熱いコーヒーをかけられているのを目にしました。 そのように威圧的な指導はどの高校でも目にする機会は多かったです。[3]」

ひどい暴力を受けつつも、指導者は自分たちを一番に考えて行動してくれていたという声もあった。そこでは「愛のムチ」という言葉が多く聞かれた。例えば、元社会人野球選手のノボル・Eさん(仮名)は、指導者の行動について「選手のお尻をバットで叩いたり、頭をバットのグリップで叩いたりはありました。思いっきり叩かれていたわけではないです。……愛のムチっていうんですか。[4]」と述べた。

深刻な暴力を受けた選手も、そうした暴力が愛と混ざっていたと話す。例えば、元プロバスケットボール選手のナオコ・Dさん(仮名)は、2000年代半ばから後半にかけて愛知県の高校でキャプテンをしていたときの経験を、こう話した。

毎日誰かしら殴られてたし、試合中とかも……。本当にどれだけ殴られたかってくらい殴られた。私がキャプテンだったのもある。……髪の毛引っ張られたり、蹴られたりもした。……(顔)が殴られすぎて青くなって。……血が出たことも。……でもその先生のこと、(今も)好きだし……。(当時)私のことプレイヤーとして信頼してくれてるなという感じもすごくしてたし、私の助けになろうともしてくれていた。……みんな嫌いじゃなかった(でも)みんな、本当に先生のこと怖くて。……(酷い指導者に関して言うと)DV被害者の心理と似ていて、アメとムチではないけど、愛情と虐待の両方を感じてた[5]。

スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待は、生涯残る怪我や死に直結することもある。例えば、2004年に、横浜市の男子生徒(当時15歳)が柔道の練習を逃げたが顧問に見つかり、顧問と乱取りをさせられた。少年の母親によると、この顧問は息子の気管を絞めて意識を失わせ、叩いて意識を戻すと再び気管を絞めた。この傷害により、少年の脳に内出血(急性硬膜下血腫)が生じ、重篤な高次脳機能障害が生じた[6]。1983年~2016年に日本では、学校の柔道で死亡した生徒が少なくとも121人いた[7]。このうち指導者による虐待が何件あったかは不明だが、日本の柔道での死亡率は他の先進国の「比ではない」という[8]。

日本のスポーツでの身体的虐待には長い歴史があることは、専門家の一致した見解だ。スポーツにおける暴力が、第二次世界大戦期の学校教育に導入された軍国主義と関係しているとの見方もある[9]。日本でスポーツをする子どもへの暴力は、数十年にわたる歴史に根ざしており、21世紀にも強く残っている。2013年に、18歳から22歳の日本の大学生を対象にした、フォーカスグループでの研究が行われた[10]。そこでは、体罰を受けたことのある学生から、次のような経験が報告されている。「『ふざけ半分で』後頭部を平手打ちされた」、「別室に連れて行かれ、腹を何度も殴られた」、「バドミントンのラケットが壊れるほど頭を殴られた」[11]。この研究は、学生にこうした経験についてどう思うか質問した。すると、学生たちはそれらの暴力を、指導やトレーニングにおいて当たり前の、むしろ重要な要素だと考えていることが明らかになった。ある選手は「選手やチームを強くするためなら、そう(体罰を)してもいいと思う」と述べた。別の学生は「監督が部員に30分かけて説教するよりも、一発殴った方がはるかに効き目がある」と答えた[12]。こうした考え方から、身体的な暴力が、日本の子どものスポーツのなかで、いかに当たり前のものとして存在してきたかがうかがえる。

2012年に発表された別の研究は、指導者による罰について、日本とイングランドでの意識を比較し、日本の競技者と指導者の方が、体罰を容認する傾向が強いことを明らかにした。研究の対象者(日本とイングランドのサッカー競技者と指導者)には、練習に何度も遅刻する選手が出てくる架空の筋書きが2つ提示された。指導者が選手を「激しく叱責」するもの(言葉での罰)と、指導者が選手を「はたく」もの(身体的な罰)だ。そして研究対象者は、この2つの筋書きの「受容可能性」の度合いを評価した。言葉による罰については、日本とイングランドの研究対象者は、同程度の受容可能性を示した。しかし、身体的な罰については、イングランドの研究対象者がかなりの抵抗を示したのに対し、日本の研究対象者は身体的な罰を言葉での罰とほぼ同じくらい受容できると考えていた。これは競技者と指導者で、ともに同じ結果が出た[13]。

スポーツをする子どもへの暴力がこのように長い間続き、当たり前だと認識されている一方で、変化が必要だという著名人も現れている。例えば、メジャーリーグと読売ジャイアンツで投手としてプレーした桑田真澄氏は2013年にNHKのニュース番組で「僕は体罰では決して強くならないと思っています。……スポーツに携わっている方全員で議論して変えていかないといけない時代でないかなと僕は思っていますね。[14]」と発言した。このコメントは、2010年代初めに起きた、スポーツ選手への暴力が問題となった2つの大きな事件を受けて、スポーツにおける暴力が全国的に注目されるなかで発せられたものだった。

2012年12月、大阪府の高校バスケットボール部の男子生徒(当時17歳)が、顧問から繰り返し暴力を受け、自ら命を絶った[15]。市立桜宮高校に通っていたこの生徒は、優秀な選手でキャプテンを務めていた。生徒の遺書には、顧問からの暴力にもう耐えられないと書かれていた。この顧問は後に、生徒の顔を何度もビンタしたことを認めたが、「強いチームを作るためには体罰も必要」と正当化した[16]。顧問には被害生徒への傷害と暴行で懲役1年の有罪判決が下されたが、執行猶予が付いたため服役はしなかった[17]。

2013年初めには、女子柔道日本代表監督が、2012年ロンドン五輪の強化選手に暴力を振るったとの告発を受けるなかで辞任した[18]。全日本柔道連盟女子ナショナルチーム国際強化選手の15人は、監督が選手を平手打ちしたり、小突いたり、竹刀で叩いたりしたほか、怪我をしている選手を無理矢理試合に出させたと訴えた。選手たちは声明文でこう述べた。

指導の名の下に、または指導とは程遠い形で、園田前監督によって行われた暴力行為やハラスメントにより、私たちは心身ともに深く傷つきました。人としての誇りを汚されたことに対し、ある者は涙し、ある者は疲れ果て、またチームメートが苦しむ姿を見せつけられることで、監督の存在におびえながら試合や練習をする自分の存在に気づきました[19]。

こうした訴えに対し全日本柔道連盟が当初適切に対応しなかったため、選手たちは、報復を恐れつつも、日本オリンピック委員会に直接、匿名の申立を行った。これを受けた日本オリンピック委員会は、監督を処分した[20]。

この2つの事件は、日本のスポーツ界での改革のきっかけとなった(詳細は第Ⅳ章を参照)。調査時のインタビューでも、スポーツにおける暴力に対する日本国内の受け止め方が変わった契機として、頻繁に言及された。

II.スポーツをする子どもの暴力等の被害―現状

日本では、スポーツをする子どもへの、指導者からの暴行・暴言等の虐待は、減っていると受け止められている。しかし、ヒューマン・ライツ・ウォッチは調査で多くの事例を把握しており、このことは、現在も多くの現場で、暴力・暴言等がなくなっていないことを示している。本章で詳しく記すように、ヒューマン・ライツ・ウォッチが行った現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人へのインタビュー調査及びオンラインアンケート調査からは、スポーツにおける暴力が憂慮すべき規模で今も続いていることが明らかになった。インタビュー回答者が何度も口にしていたのは「しかたがない」という言葉だった。また、前述したように、ヒューマン・ライツ・ウォッチが2020年1月12日から6月12日までニュース記事をモニタリングしたところ、スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待に関する事例が、全国で少なくとも39件報道されていた。日本内外で子どもの虐待が実際よりも少なく通報されることを踏まえれば、報道されなかった事例がたくさんあると考えられる。本報告書後半で記すとおり、暴力・暴言等を行った指導者の責任が問われない状況が続いていることもまた、身体的暴力が指導方法としていまだに容認されていることを示唆している。

スポーツにおける体罰に関する包括的データの欠如

日本政府には、日本でのスポーツをする子どもへの暴力が現在あるいはこれまでどれくらい発生したのかを示す包括的なデータがないため、暴力を定量化できない。ヒューマン・ライツ・ウォッチが把握できた、スポーツをする子どもへの体罰等について最近行われた調査は、2013年の日本オリンピック委員会による調査、及び2013年の全国大学体育連合(大体連)の調査の2つだけだ。両者ともスポーツをする子どもの一部のみを対象としたものである。ヒューマン・ライツ・ウォッチが把握する限りでは、2013年以降更新されていない。また、この2つの調査は異なる方法で実施されており、調査した経験も異なっている。

日本オリンピック委員会は、加盟競技団体を対象に調査し、回答した約2,000人の選手(子どもと大人)のうち11.5%が、「競技活動の際に暴力を含むパワハラ、セクハラを受けたことがある」と答えたことを明らかにした[21]。大体連が会員校の学生約4,000人を対象に調査したところ、20.5%の学生が、過去に運動部活動において体罰経験があると回答した。その多くが中学と高校での経験だった[22]。どちらの調査も当時から時間が経っており、スポーツをする子ども全員を対象として行われたものではない。

スポーツにおける子どもへの暴力の相談事例について、スポーツ団体から報告された最近の数字もある。例えば、日本スポーツ協会は「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」を運営しており、2014年11月から2020年3月に619件の相談を受けた[23]。このうち、397件(64%)がスポーツをする小中高生の相談だった。

子どもの虐待は世界でも日本でも、実際よりも少なく報告されている犯罪であることは、国内外の専門家の意見が強く一致する点であり、重要なことである。それには、虐待のスティグマ(社会的汚名)、加害者やチームからの報復への恐怖、社会規範等さまざまな要因がある[24]。したがって、いま示されている虐待件数は、実際の規模をかなり過小評価したものである可能性が高い。このことは、他の状況における虐待と同様、スポーツにおける子どもの虐待にも当てはまる。利用可能なデータにはこうした欠点があるため、現代の日本でスポーツにおいて暴行・暴言等の虐待を経験した子どもの数を明確に示すことのできる指標は、ないのである。

明確な根拠はないものの、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等が減っているという見方もある。これは、社会規範の変化、つまりスポーツをする子どもへの暴力が以前よりも容認されなくなっているからだと考えられている。あるベテランの高校野球指導者は、自分の振る舞いの変化についてこう述べている。「私が選手だった頃は、指導者からの体罰はごく普通でしたが、今ではそれは受け入れてもらえないのでやりません。時代が変わったからやらないのです。[25]」インタビュー回答者は、保護者の態度も変わってきているという。高校でサッカー部に所属したケンタ・Kさん(25歳、仮名)は、ヒューマン・ライツ・ウォッチにこう語った。「今や体罰やハラスメントを通報するのは親です。だから、選手がこうした経験を味わったときにはいつでも、親に気軽に相談できる状況がある。指導者はこうした新たな状況のことを知っています。だから、指導者は選手への接し方に気をつけなければならないのです。[26]」今日、体罰がスポーツで受け入れられなくなってきているもう1つの大きな理由について、インタビューに応じた人たちは、メディアでの報道、とくにソーシャルメディアの普及を挙げた。プロバスケットボール選手のハジメ・Wさん(30代、仮名)は、ヒューマン・ライツ・ウォッチにこう話した。

いまでもたぶん、殴ったり蹴ったりしたいコーチはいるけど、もうできない。メディアで公にされたり、職を失ったりすることが怖くてたぶんできない……。僕らが小さいときには、世間に出ていなかっただけでそういうことはどこでも日常茶飯事に行われていた。テレビにも出ていなかったし、メディアにも出ていなかっただけで、それがだんだんとこうメディアに出てくるようになって、そのコーチに対する処罰とかも出てきたから[27]。

規範が変化しても、以下で述べるように、日本ではスポーツをする子どもへの暴力・暴言等がいまでも蔓延している。

スポーツをする子どもの暴力等の被害

次に詳述する、スポーツにおける子どもの暴力等の被害の事例は、通常の練習や試合で適用される競技ルールの範囲外での、スポーツにおける暴力を取り上げている。競技者間の有形力の行使を本質的に伴うコンタクトスポーツもあるが、本報告書では競技の外で発生する身体的暴力に焦点をあてる。また、性虐待と暴言の事例も記した。暴言については、インタビュー回答者やオンラインアンケート回答者が暴言であるとしたあらゆる侮辱や脅しを含んでいる。

殴る、はたく、蹴る、物で叩く等の行為

共通して子どもが経験している身体的暴力の形態のうち、最も明白に暴力的なのは、指導者が選手を手や足、その他の物で殴ることである。

ヒューマン・ライツ・ウォッチのオンラインアンケート調査では、日本でスポーツをする子どもへの暴力の発生率を、明確に評価することはできない。しかし、暴力について答えた回答者によくみられる経験を知ることができ、スポーツで広範に暴力が行われていることが示されている。25歳未満の回答者381人のうち、19%がスポーツをやっていてぶたれた、殴られた、はたかれた、蹴られた、地面に殴り倒された、物で殴られた等の経験があると回答した。これらの経験は少なくとも26の都道府県、少なくとも22の競技であった。

高校で野球部だったショウタ・Cさん(23歳、仮名)は、埼玉県の高校で監督に暴力を振るわれたときのことを振り返った。「あごを殴られて、口の中が血だらけになりました。シャツの襟をつかまれ、身体を持ち上げられました。」他の部員もこうした経験をしていたという。「部員の9割が暴力を振るわれていました……。よく冗談を言い合っていましたよ。『まだ殴られてないのか。いつになったらお前の番なんだ』と。[28]」

中高で野球部だったツクル・Uさん(20歳、仮名)は、神奈川県内で中学時代の指導者から暴力を振るわれていた。「監督はよく選手を蹴ったり、至近距離からボールを投げつけたりしていました。選手がヘルメットをかぶっていれば、バットでヘルメットを叩いていました。」こうした暴力が、グラウンドでのミスに対する罰として、練習や試合でたびたび振るわれていたという[29]。

プロバスケットボール選手のユウマ・Tさん(20代、仮名)は、西日本の高校の指導者による、習慣的に繰り返された暴力についてこう述べた。

監督によるビンタとかはしょっちゅうですね。普通に殴られたり、みぞおちとかにガーンとやられたり。蹴られたりとか。柔道技とかぶん投げられたりは、しょっちゅうありましたね。……いつもではないけど、しょっちゅう。監督は殴ったり、蹴ったり、投げたりを、ミスした選手によくやった。……(指導者から暴力を受けたのは)数えきれないくらい。だいたい……1,000、2,000、3,000回とかはいってるんじゃないですか。……やられたらとことんやってくるんで。連続して。1回で叩くのが終わることはないんで[30]。

このビンタ、蹴り、パンチは、あざ、出血、歯の怪我に至った。「僕は歯欠けましたね。肘でガーンやられたときに。鼻血出たりとか。……あれは高校の2年とかだったから17歳かな。……僕らがバスケットでミスしたりしたときに。[31]」

スポーツ選手のダイキ・Aさん(23歳、仮名)は、九州の中学校で野球をしていたときの経験を話してくれた。

数えきれないほど叩かれました。(いまのチームメイト)みんな高校生の時に叩かれて、結構体罰の経験ありました……僕、中学校は野球部だったんですけど、ピッチャーで……(練習中に)監督に本気で走っていないと言われて、集合の際に呼ばれて、みんなの目の前で顔を(殴られました)。血が出てたんですけど、監督が殴るのは止まらなかったですね。ちょっと鼻血が、と言ったんですけど止まんなかったです[32]。

ヒューマン・ライツ・ウォッチがインタビューした水球をしていたケイスケ・Wさん(20歳、仮名)は、窒息したり水に沈められたことについて、「水球用の帽子を使うんですけど、そのひもを引っ張って水から揚げられて、窒息した。あと、コーチが入ってきて、沈められるとかはありましたね。……ある意味軍隊的なところがありましたね。僕らの一年下は弱くて。やっぱ委縮して辞めちゃう子とかもいましたね。……戦術というよりか、恐怖政治というような意味で、恐怖で支配されていました。[33]」と話した。

こうした暴力・暴言等がメディアで明らかになり、注目された事例もある。例えば、2017年には、栃木県の高校男子バレーボール部の男子生徒(17歳)が、「男女交際禁止」という部内のルールを破ったとして、男性コーチやチームメイトからひどい暴行を受けた事件があった。このルールでは、選手は、他の部員と交際することが禁止されている。コーチは、ある男子部員が女子マネージャーと交際していることを知ると、選手を正座させて胸や背中を繰り返し蹴った。他の部員も暴行を加えたという[34]。

2018年には、愛知県の高校の野球部監督が、部員にビンタや殴打、蹴りを繰り返す動画が報道された。動画では、監督が少なくとも5人の選手を殴り蹴る姿が映っており、他の選手は一列に並んでそれを見ている。監督の殴打や蹴りはかなり激しく、部員は何度もよろめいていた[35]。

過剰な食事の強要、水や食事の制限

現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人はヒューマン・ライツ・ウォッチに対し、過剰な量の食事を強制されたり、食事や水を与えられなかった経験を話した。25歳未満のオンラインアンケート回答者381人のうち、25%が過剰な量の食事を強制されたと答え、7%が競技中に十分な食事や水を与えられなかったと答えた。これらの経験は少なくとも27都道府県、少なくとも22の競技であった。

カオル・Zさん(13歳、仮名)は、東京都内の中学校のバスケットボール部に所属している。カオルさんは、試合中や練習中に、選手に対して顧問がカッとなると、給水を認めないことについて、ヒューマン・ライツ・ウォッチに語った。「バスケットボールはとてもエネルギーを使います……。頼んでも水を飲ませてくれないのはストレスです。[36]」

元高校野球部員のショウタ・Cさんは、太るために食事を強制されていた。「野球をやった後、(監督が)グラウンドに直接配達させた食事を、練習後に食べていました。たとえ食欲がなくても、無理矢理食べさせられました。食べないとやる気がないことになるのです。全国大会に出場したかったら、毎食完食が義務です。」ショウタ・Cさんは、完食しないことを理由に監督に叱責され、ほかの部員は練習から外されたり、試合に使ってもらえなかったりした[37]。

モエ・Jさん(20歳、仮名)は、高校女子サッカー部で全国大会の決勝戦に出場し、現在は大学の女子サッカー部員だ。モエさんは中学校の時の顧問が、選手の動きが悪いと罰として水を飲ませないようにしていたとヒューマン・ライツ・ウォッチに話した。「(全国大会の一試合で)8月の真夏にあるんですよ。前半で勝ってたけど内容が悪くて、ハーフタイムで、ベンチに戻ってきて、ラインに並べって言われて、ハーフタイム中ずっと走らされるとかはあって。水も飲まずに。[38]」

負傷中のトレーニングの強制、罰としての行き過ぎたトレーニング

スポーツにおいて、負傷中にトレーニングを強制されたり、健康を脅かすような行き過ぎたトレーニングをさせられたりすることはあってはならない。25歳未満のオンラインアンケート回答者381人のうち、22%が負傷中にトレーニングを強制されたり、罰として行き過ぎたトレーニングをさせられたことがあると回答した。これらの経験は少なくとも23都道府県、少なくとも15の競技であった。

インタビュー回答者やオンラインアンケート回答者からは、「罰走」との表現も聞かれた。鹿児島県でバレーボールをしていたあるアンケート回答者(22歳)は「試合に負けたら走って家まで帰らせられたり、......長時間の練習を(させられた)」と回答している。また、神奈川県でラグビーをしていた22歳の別のアンケート回答者は、「気温の高い日に罰走をさせられ、熱中症になり嘔吐しました」と記した[39]。

大学のサッカー部員モエ・Jさんは、高校のときには負傷中でも練習や試合に出なければならなかったと話す。「(高校の時は)けがをしたら怒られていた、監督に。だから、痛くても毎日痛み止めを飲んで、トレーニングして、けがをしたって監督には言わなかった、みんな。……だから結局みんな、治らないまま練習を続ける。……疲労によるけがが高校時代は(多かった)。[40]」インタビュー回答者とオンラインアンケート回答者は、こうした経験をトレーニングの一部として当たり前と捉えがちだった。オンラインアンケート回答者からは次のような記述もあった。「当たり前だと思っていた」、「当時は当たり前のことだと考えていた。[41]」

罰としての短髪、坊主頭

25歳未満のオンラインアンケート回答者381人のうち、6%が、罰として髪を切られたり、坊主頭にさせられたことがあると回答した。多くの場合、この罰は、練習に遅刻する等のささいな違反行為に対するものだった。例えば、神奈川県の高校バスケットボール部員(18歳)は、「私の高校のサッカー部は下級生が何か問題を起こすと坊主にするといった……しきたりがありました。(練習への)遅刻や忘れ物などがその対象になるようでしたが、……(ある部員は)『見せしめ』として坊主にされ(ました)」と述べた[42]。

東京都の中学校に通っていた20歳の元テニス部員は、こう述べた。「中学で運動部の生徒は、先輩や顧問から何かミスを犯すと部室にあるシェーバーで坊主にさせられることが頻繁に起きていました。[43]」

埼玉県の元高校サッカー部員(23歳)は、罰として坊主頭にさせられたことの心理的影響について、こう述べた。「髪は身体の一部であり、自己表現でもあります。坊主を強要され、精神的苦痛を味わいました。[44]」

上級生からの暴力・暴言

ここまでの事例は、指導者からの暴力に焦点を当てているが、ヒューマン・ライツ・ウォッチ調査員は、チームメイト、とくに上級生からの暴力についての話も聞いた。ヒューマン・ライツ・ウォッチのオンラインアンケート調査では、加害者として最も頻繁にあがったのは指導者だったが、次に多かったのは上級生・先輩だった[45]。

日本のスポーツチームでは、年上の選手(先輩)と年下の選手(後輩)との間に上下関係が存在することが多い。この関係は、メンターシップとして機能することもあるが、上下関係が後輩への暴力や暴言につながることもある。ヒューマン・ライツ・ウォッチのオンラインアンケートに回答した元高校サッカー部員の男性(20歳)は「先輩に目をつけられたら終わり」と記した[46]。バスケットボール部の男子高校生(16歳)からは、部の合宿で先輩部員から過剰な量の食事をさせられたとの回答があった。「監督……(よりも)先輩の(方が厳しかったです)……。ご飯を朝、昼、晩合計8、9杯食べ(させられ)ている(チームメイト)……もいました。[47]」元高校女子サッカー部員の女性(20歳)は「高校は、すごく苦しかった。一番苦しかった。……上下関係が、先輩後輩が、本当に想像していたよりも激しくて。先輩に、大人のいないところに呼び出されて(調子乗るなよとか叱られた)[48]」と語っている。

性虐待

ヒューマン・ライツ・ウォッチのオンラインアンケート回答者のうち25歳未満であった381人のなかで5人が、子どものときにスポーツをしていて性的暴行やセクシュアルハラスメントを受けたことがあると回答した[49]。子どもの性虐待経験の報告は多くはなかったが、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、被害者が被害を申告することが困難な要因がいくつもあることを認識している。日本でも世界でも、子どもの性虐待は通報が少ない犯罪であり、問題の深刻さを正確に把握することは難しい[50]。

ヒューマン・ライツ・ウォッチは、性虐待を経験した選手にインタビュー調査を行った。東日本出身でトップアスリートであるチエコ・Tさん(20代、仮名)は、年上の男性チームメイトと男性指導者から性虐待を受けたと述べた。虐待はチエコさんが12歳の時に始まった。年上のチームメイトは3年にわたり、遠征先や合宿先で、寝ているチエコさんの胸をたびたび触っていたという。このチームメイトは、当時11歳だったチエコさんの妹をも虐待し始めた。チエコさんが指導者に虐待を訴えると、その指導者はこのチームメイトをチームに残すようチエコさんを説得した。「この指導者は、(虐待のせいで)このチームメイト……を辞めさせないでくれと懇願してきました。」結局、この男性は「気まずさ」を理由にチームを抜けたが、指導者はこの男性をチームのイベントや大会に招き続けたのだった[51]。

チエコさんは18歳のとき、試合中に肩を脱臼し、医師から手術が必要との診断を受けた。しかし、その指導者は「手術をしたら選手生命は確実に終わってしまう」と言い、チエコさんの肩の怪我は手術をしなくても自分が治せると主張した。この指導者は、ほぼ毎日、練習後にチエコさんを教室に呼び、「治療」と称しながら、チエコさんに服を全部脱ぐよう言ったり、裸にした体を触ったりした。この治療後、チエコさんが、指導者に「(治療が)怖かった」と伝えると、「すべてはあなた(チエコさん)のため」、「あなたが頼んだんだよね」と、何度も念をおした。まるで自分の行為を正当化するように。チエコさんはこの体験を次のように述べている。「(毎回)吐き気がしました。あの男の匂い、手、目、顔、……声、すべてが大嫌いでした。[52]」

別のインタビューでは、ある女子プロサッカークラブのマネージャーが、男性の監督の1人が性虐待を行ったと述べた。このマネージャーによると、内部調査の結果、監督はチームの10代の選手を自宅に招き、膝の上に座らせたり、一緒にベッドに入ってきたり、「一緒に遊んで」いたことが明らかになった[53]。

暴言

本報告書は身体的暴力を中心に扱っているが、指導者からの言葉による虐待(暴言)を経験している選手もおり、きわめて深刻な結果となった事例もあった。25歳未満のオンラインアンケート回答者381人のうち、18%が暴言を受けた経験があると報告した。

中学バスケットボール部員であるカオル・Zさんは、顧問が練習中に部員を何度も「バカ、アホ、カス」と罵った、とヒューマン・ライツ・ウォッチに語った[54]。

2018年7月に岩手県の高校男子バレーボール部員だった新谷翼さん(当時17歳)が自ら命を絶った事件はメディアに広く報道された。「バレーボールも生きることも嫌になりました」と、翼さんは死後に机から見つかった遺書に記していた。両親は息子の自死について、男性顧問による「言葉の暴力」があったと訴えている。岩手県教育委員会は調査を行い、部員やこの顧問への聞き取り等を実施した。調査報告書によると、顧問は翼さんを繰り返し「バカ」「アホ」呼ばわりし、「背は一番でかいのに、プレーは一番下手だな」等と罵倒していた[55]。

2019年には、茨城県で卓球部の女子中学生(当時15歳)が、顧問の男性教諭の虐待により自死した。報道によれば、少女は遺書に、顧問から部活動の練習中に「殺すぞ」等と脅されたと記していた。この女子生徒は、顧問が部員を脅したり、チームのことを「バカ」と呼んだり、部員の肩を小突いたり、物を床に投げ付ける等の行為をしたと書いていた。少女は自死する15日ほど前から、卓球部の練習に参加しなくなった[56]。

暴力等の被害による長期的な影響

スポーツにおける暴行・暴言等の虐待の経験は、スポーツをする人に長期的な影響を及ぼすことがある。スポーツをする喜びを減らし、場合によっては生涯にわたる精神的健康への影響を引き起こしかねない。

この暴行・暴言等の虐待が心理面に与え続ける影響については、ヒューマン・ライツ・ウォッチのインタビュー調査にも反映されていた。関東に住みバレリーナを目指していたジュンコ・Mさん(22歳、仮名)は、7歳から18歳まで教わっていた先生に、日常的に叩かれていた。ジュンコさんは、先生のそのような指導方法に決して悪意を感じていなかったものの、この先生から離れたのちも、その経験が自分のなかに残り続けたと話した。「それはトラウマっていうんですかね。頭の近くで人の手が、例えば台所で母親が何か上から物を取ろうとしてってときに、すごく怖くなり、無意識に逃げようとするリアクションをとっていました。そういうトラウマ症状は何年か続きました……。[57]」

別のインタビュー回答者のトモヒコ・Cさん(仮名)は8歳で水泳を始めた。45歳のいま、彼はこう話す。

水泳選手たちが足ひれで、殴られていました。目標タイムを出せなかったら、(泳ぎ終わって)タッチした時にコース台の上のコーチから、罰としてストップウォッチのベルトで首を吊られたりするんですよ。……1回、浸水したらそのまま沈んで、コーチに殴られて、意識を取り戻すということがありました。……高校の水泳部で練習をさぼっていたメンバーが全員プールサイドに並べさせられて、1人ずつ殴られていくんですよ。それで衝撃で、みんなプールに落ちるっていう。……このような記憶は鮮明に残っています。そこで習ったのは、スポーツの楽しさじゃなくて、諦めないっていう気持ちだけですよ[58]。

元チームメイトと指導者から性虐待を受けたチエコ・Tさんは、その経験が自分にまとわりついていると話す。「毎日四六時中、誰かを憎んで生きているわけではもうありませんが、このことは決して私の頭から消えることはありません。決して。[59]」

体罰が子どもに長期的な悪影響を及ぼすことを実証する研究はいくつも存在する。「子どもに対するあらゆる体罰を終わらせるグローバル・イニシアティブ」は2016年に、世界で行われた研究を250件以上調査し、体罰は子どもへ負の影響は与えるが、良い影響を与えるという証拠がないことを明らかにした[60]。子どもへの体罰がもたらす負の影響は、大人になっても続く可能性がある。「子どもへの体罰がもたらす影響として、身体的危害や負傷、死亡、不安、抑うつ、自死、睡眠障害・摂食障害、自尊心の低下、攻撃性の増加、脳への神経生物学的な危害等が報告されている」と、スポーツと人権センターの子どもの権利局長ドロシー・ロズガ氏は指摘する。同センターはジュネーブに拠点を置く国際団体で、全面的に人権を尊重したスポーツ界の発展を目指し活動している。「体罰はスポーツをする子どもたちに壊滅的な危害を与えると同時に、スポーツの中心であるべき倫理や道徳、インテグリティ(誠実性)、人権の尊重を脅かす。[61]」

現役時代に暴力を振るわれた指導者ほど、次世代を指導する際にも暴力を使う可能性がある。明治大学の高峰修教授は、体罰がいまだに根強く残っている理由について「多くの日本のコーチは、スポーツにおいて体罰を受けてきているから」と述べる[62]。一方で、スポーツにおける暴力・暴言等によるトラウマ的な経験を、スポーツをする次世代の子どもたちを守るための取り組みに活かすアスリートもいる。女子バレーボール元日本代表の益子直美氏は、子どものときのバレーボールの経験について、こう語った。「指導者から褒められたことは覚えていないです。とにかく毎日ぶたれないように過ごすことを考えていた。バレーボールが楽しいって思ったことはないです。……やっている当時も、引退してからしばらくもバレーボールは嫌いだと思っていました。[63]」これからの若い世代が、同じ経験をしなくていいよう、益子氏は2015年に、指導者が選手に暴言・暴力をふるうことを禁止するバレーボール大会を設立するに至った。彼女は、選手に対する暴行・暴言等の虐待を、止めるべき連鎖と話した。「高校のコーチと大人になってから話をしたんですけど、俺の時代なんかもっとひどかったって言う。やっぱり連鎖しているなっていうのをすごく感じたので、これをどこかで食い止めないといけないなというのは、すごく感じています。[64]」

Ⅲ.責任を問われない加害者

日本のスポーツ界で子どもへの暴行・暴言等の虐待が後を絶たない大きな理由は、加害者の責任がほとんど問われていないことだ。この問題は、スポーツ団体から学校、刑事司法制度に至るまで、複数の機関に当てはまる。アカウンタビリティ(責任追及)の向上がなければ、暴行・暴言等の虐待を行った指導者の言動は放置されたままとなるだろう。

スポーツにおける子どもの虐待は、刑法により処罰されうる。日本の警察と検察は、すべての暴行及び傷害の事案について、捜査し起訴する全面的な権限を有する[65]。このため、スポーツをする子どもへの暴力で加害者が起訴され、有罪となった事案もある。例えば、自死した男子部員が遺したメモに虐待が言及されていた桜宮高校のバスケットボール部顧問は、2013年に傷害罪で有罪判決を受けた[66]。しかし、スポーツをする子どもへの暴力で刑事罰が言い渡されることは、珍しいとみられる。ヒューマン・ライツ・ウォッチのインタビューまたはオンラインアンケートに回答した、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人のなかで、加害者が刑事罰を受けたと述べた人はいなかった。運動部活動での虐待被害者とその家族の代理人を務めてきた経験のある草場裕之弁護士は「スポーツにおける子どもへの虐待が犯罪として扱われることはめったにない」と指摘し、その理由について「多少の暴力・暴言はスポーツの技術を向上させるためには必要・止むを得ないという考え方が、親にも子どもにも刷り込まれており、体罰を不当と感じない場合や不当と考えても第三者に告発してはならないと思う場合が少なくありません。仮に警察に届け出ても、有罪の証拠がそろわないとして、捜査当局が立件・訴追を断念することも多い。というのは、有形力行使の目撃証言があっても、その行為が指導の一環でなかったと十分立証することは容易ではありません」とした[67]。

オンラインアンケート調査の回答者で、子どものときにスポーツをしていたなかで暴力を受けた人は425人だった[68]。このうち加害者に何らかの処分があったとしたのはわずか31人(7%)だった。世間やメディアの注目を集めた事案ですら、加害者の責任が問われないことが問題となっている。例えば、報道によれば、栃木県の高校バレーボール部の男性コーチ(第Ⅱ章参照)は、男子部員(当時17歳)を殴ったり蹴ったりしたものの、解雇されることはなく、契約が切れるまで在籍が認められた[69]。

女子中学生(当時15歳)が遺書に、暴言等があったと記した卓球部の男性顧問による事件(第Ⅱ章参照)では、本報告書執筆時点ではまだ最終的な処分は保留の状態だ。高萩市教育委員会によると、茨城県教育員会が最終的な処遇についても今後対応する。現在この男性は、教員ではあるが、部顧問からは外れている。報道によれば、女子生徒の遺書に記されていた暴力や暴言以外にも、高萩市教育委員会には、顧問に関する匿名の苦情が寄せられていた。顧問は部員への暴言や過酷な指導があったことを認めた[70]。

暴行・暴言等の虐待を行った指導者が処分された事案でも、処分内容が行為の深刻さに比して軽すぎるとみられる例もある。例えば、2018年に暴力行為が動画撮影された高校野球の監督(第Ⅱ章参照)は、日本高等学校野球連盟から1年間の謹慎処分を受けた[71]。勤務先の学校でも停職処分とされたが、その後系列校の他部署へ異動し、教職及び野球の指導には就いていない[72]。また2012年ロンドン五輪に向けた全日本女子柔道代表チームの選手に暴力・暴言等を行っていた監督は、1年6ヶ月の指導者登録停止処分が明けると、2016年には社会人柔道チームのコーチとして復帰した[73]。

ヒューマン・ライツ・ウォッチは、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人の話からも、同様の傾向を見出した。インタビュー回答者やそのチームメイトに暴力を振るった指導者は、責任を問われることがほとんどなかった。インタビューに回答した現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人で、暴力を振るわれた経験がある人のうち、1人を除き全員が、指導者が処分を受けたとは認識していないと答えた。

練習中に水を飲むことを禁じられたり、顧問から暴言を吐かれたりした中学バスケットボール部員のカオル・Zさん(13歳)は、顧問の言動について訴えようとしたとヒューマン・ライツ・ウォッチに語った。カオルさんはまず両親に相談し、次に父親とともに学級担任及び部活動の責任者に計3回懸念を伝えた。そして手応えがないと感じたので、校長にも訴えた。カオルさんは、校長が「(顧問に)何か言ってくれたので、数日は少しよくなったけれども、また元のやり方に戻ってしまった」と考えている。カオルさんの学校ではこの顧問が今もバスケットボール部を指導しており、カオルさんは疑問を持つ。この経験から、カオルさんは両親や教員、校長に対して顧問のことを相談しても何の意味もないと考えてしまっている。「何も変わらないのです。相談するだけ無駄でした。校長先生に伝えたかったのは『バスケ部の顧問を変えてほしい』というただそれだけのことなのです。[74]」

以前の指導者から性虐待を受けていたと述べたチエコ・Tさんは、ヒューマン・ライツ・ウォッチに対し、指導者の責任を追及しようとした経験を詳しく語った。警察に虐待を通報したが、指導者の身には何も起きなかった。チエコさんによると、この指導者は今も別のクラブで指導をしており、チエコさんの希望に反して今でもチエコさんが出場する大会に顔を出すという[75]。

ある女子プロサッカークラブのマネージャーは、男性の監督による10代を含む複数の女子選手への性虐待が発覚した際に、これに対応しようとして、問題に直面したと述べた。訴えの深刻さと、この人物が元プロサッカー選手でありスポーツ界でも人気があったからこそ、その監督を解雇し、そのことを記者会見で公表することが重要だと、このマネージャーは考えた。しかし、監督による虐待を示す有力な証拠があったにもかかわらず、選手、他の指導者や保護者から「一流選手(コーチ)」を解雇することに疑念を示されたり、反発を受けたりした。このマネージャーは、解雇された元監督がいまだ小学生のコーチをしていることに呆れている。「彼はまだライセンスを持っている。日本サッカー協会に相談したが、警察沙汰にはならなかったので……。協会はコーチのライセンスを剥奪することはできないと言っていた。[76]」

刑事上そして行政上のアカウンタビリティ(責任追及)の向上は、選手、指導者、そして社会全体に、暴力・暴言等を伴う指導方法は許されないという、明確なメッセージを伝えるであろう。2013年の桜宮高校バスケットボール部員の自死について本を書いたジャーナリストの島沢優子氏は、ヒューマン・ライツ・ウォッチにこう言った。「私たちは、アスリートの勝利という光だけでなく、闇に埋もれた不適切な指導についても目を凝らさねばならない。[77]」

Ⅳ.改革の問題点

日本の多くのスポーツ団体は、約10年にわたって一連の改革が行われたことを、スポーツにおける子どものへの虐待対応が進んでいる証拠に挙げる。それにもかかわらず、ヒューマン・ライツ・ウォッチのオンラインアンケートやインタビューからは、被害者に深刻な結果をもたらす暴行・暴言等の虐待が続いている実態が明らかになった。本章では、2010年代の改革を概観した上で、日本でスポーツをする子どもを守るための予防、通報相談、及びアカウンタビリティ(責任追及)の仕組みに重大な欠陥が依然として残る実態について詳しく扱う。

2010年代に、日本スポーツ界のガバナンスにかかわる政策やシステムを変更する6つの主要な改革が行われた。スポーツ基本法(2011年)、「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」(2013年)、スポーツ庁の設置(2015年)、第2期スポーツ基本計画(2017年)、スポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(2018年)、スポーツ庁「スポーツ団体ガバナンスコード〈中央競技団体向け〉及び〈一般スポーツ団体向け〉」(2019年)だ。いずれの文書にも、スポーツをする子どもの保護に関連する規定があるが、前述のとおり暴行・暴言等からの虐待からの保護を十分に保障してはいない(「スポーツ団体ガバナンスコード」の影響についてはまだ計られていないが、後に詳述するとおり、現在の内容にはいくつか不十分な点がある)。

スポーツをする子どもへの暴力は、子どもの人権やスポーツの原則を侵害するだけでなく、刑事罰の対象となる犯罪でもある。つまり、日本でスポーツをする子どもの保護の責任は、刑事司法制度、児童福祉制度、学校及び教育委員会、スポーツ団体等のさまざまな機関が果たすべき役割となっている。

スポーツ庁、日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会、各中央競技団体等、全国レベルのスポーツ団体の役割をとくに見る必要がある。これらスポーツ団体には、スポーツをする子どもを保護する固有の責任と権限があるが、その責任は法律に明記されていない。その結果、各スポーツ団体は、スポーツをする子どもの保護に関する原則を実行するにあたり、個々の判断で自前での対応をするよう委ねられている。そして、被害者は、細分化され、多くの場合非効率的で複雑な仕組みに、自身で対処しなければならない。

スポーツをする人の法的権利とスポーツ団体の法的責任の規定が不十分という問題

スポーツにおける暴力は、日本では長い歴史があり、指導方法として受け入れられてきたことを考えると、国内法が、スポーツにおける子どもの虐待を直接かつ明確に違法と明示することがきわめて重要だ。現状では国内法に明示的な禁止規定はない。

2011年に制定されたスポーツ基本法は全35条からなり、日本のスポーツの目標と原則を示している。例えば「スポーツ施設の整備」(第12条)、「学校施設の利用」(第13条)、「スポーツ事故の防止」(第14条)、「スポーツに関する科学的研究の推進」(第16条)、「ドーピング防止活動の推進」(第29条)等だ[78]。同法の前文は、スポーツへの参加を「全ての人々の権利」とするが、暴行・暴言等の虐待を受けずにスポーツに参加する権利等、スポーツをする人の権利を具体的に明文化してはいない。また、スポーツ団体に対する、虐待からの保護の法的責任も定めていない。

スポーツ基本法は、スポーツをする人の安全を概括的に扱うに留まる。例えば、前文では、すべての国民が「安全かつ公正な環境」の下でスポーツに参加できるようにすべきとし、第2条4項では「スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進されなければならない」と記している。スポーツをする人の安全に関する政府の責任を定める唯一の条文は「スポーツ事故の防止等」と題された第14条だ。その条文には、

国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する知識(スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。)の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない

とある[79]。同法は、スポーツをする人の安全の一要素として暴力やハラスメントからの保護を明示的に規定していない[80]。

日本の他の多くの基本法と同じく、スポーツ基本法も、各条文を実施するための具体的権限・責任を定めていない。一方で、同法を実施する責務は国にあるとし(第3条)、他方、地方公共団体は「自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とする(第4条)。さらに権限・責任の所在を複雑にしているのは、スポーツ基本法では、スポーツ団体がいかに同法を実施するかが、スポーツ団体に委ねていると見られることだ(第5条)[81]。このような不明確な権限と責任の仕組みこそが、スポーツにおける子どもへの虐待の適切な防止と対処ができないという、現在進行中の問題の核心にある。

スポーツ基本法の起草に携わった、スポーツにおける子どもの権利の専門家らは、この法律を土台に法令や政策が追加して策定されると期待していた。しかし、同法の作成に関わった山崎卓也弁護士は、ヒューマン・ライツ・ウォッチにこう語った。「法律名のとおり、この法律は『基本的』なものです。たくさんの具体的な規則が実施され、立法されるはずでした。しかし制定から10年が経つのに、具体的な規則はまったく制定されていないのです。[82]」

スポーツ基本計画(スポーツ基本法に付随する5年間の計画)は、スポーツ基本法制定直後の2012年3月に最初に策定された。この2012年の計画では、スポーツをする人の暴力やハラスメントからの保護は全く言及がされていない[83]。2017年3月に策定された第2期スポーツ基本計画(2022年まで)では、暴力やハラスメントからの保護の重要性が認識されてはいるが、そのための具体的な施策が十分に明記されていない。指導者の研修が強調され、新たなカリキュラムにも言及される等は前進であるが、暴力やハラスメントの予防をさらに強調し、必要な具体的対応についてもより詳細に明示する必要がある。

スポーツをする子どもの虐待対応に関する不明確な仕組み

スポーツにおいて子どもを虐待から保護するスポーツ団体の責任を明文化した法律はなく、対応の仕組みを整えるかどうか、またどのような仕組みにするかについては、個々のスポーツ団体に判断が委ねられている。

スポーツ庁は2015年に文部科学省の下に設置され、政府によるスポーツ政策の一元化と、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の準備を担う[84]。2015年以前は、スポーツ政策の立案と実施は、各省庁でばらばらに行われていた。スポーツ庁は、政府内でスポーツ政策立案の中心的権限を有するため、この問題に対処しているものの、個別の競技団体に対して直接的な監督・法的権限を有していない。

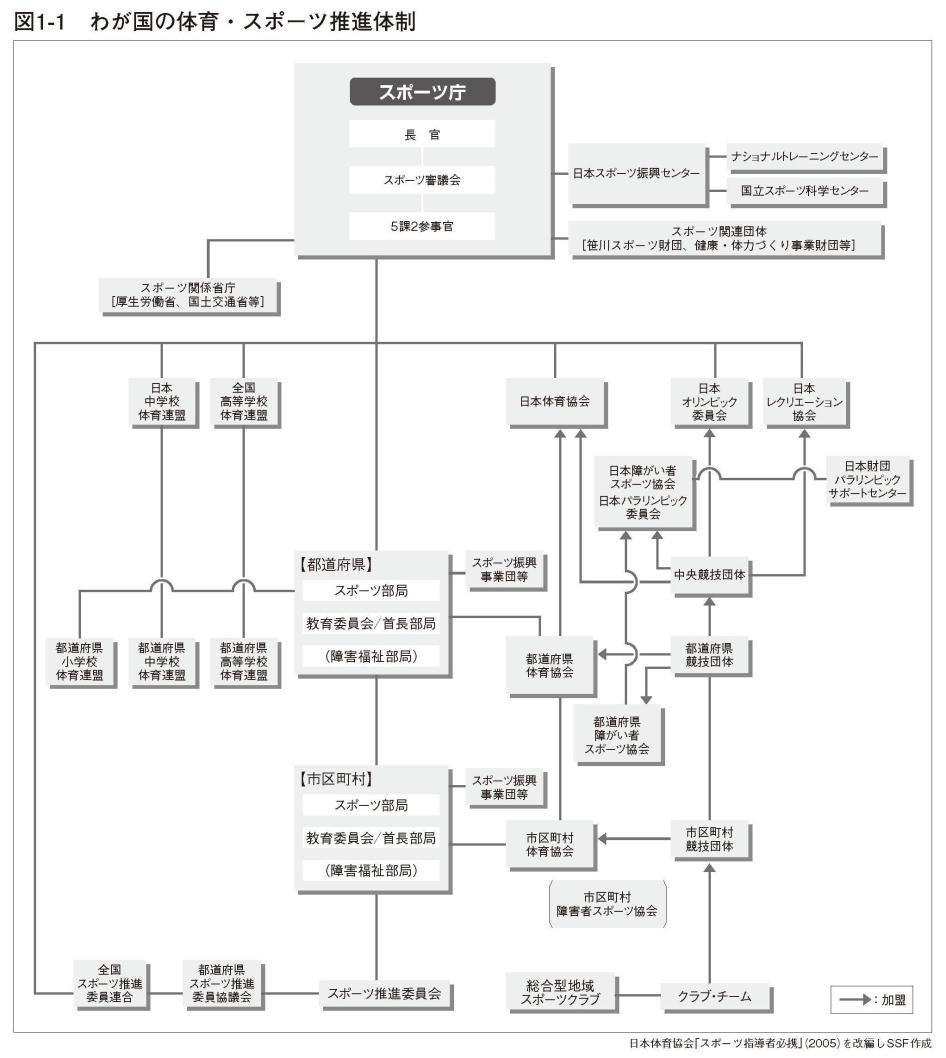

笹川スポーツ財団が2017年に作成した下の図が示すように、こうした事情から、日本のスポーツ界の諸側面は、数十の組織が統括する事態となっている[85]。例えば、日本スポーツ協会は中央競技団体及び都道府県体育・スポーツ協会を統括しているが、運営面では各団体の自主性に大きく依存している。また日本オリンピック委員会は、オリンピックレベルの選手を統括している。そして全国高等学校体育連盟は高校部活動を統括している、といった具合だ。

組織体制がこのように細分化しているために、日本にはスポーツ界全体を対象とした、スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待を認知、調査、処分する権限を行使するスポーツ機関が存在しない。スポーツ庁は日本のスポーツの中央機関だが、その権限は任意調査に限定され、懲罰や制裁を行う権限はない。

スポーツ庁内部には、スポーツにおける子どもの虐待を把握・対応する組織化された仕組みはない[86]。子どもの保護対応をとくに任務とする部署はなく、スポーツにおける子どもの虐待に対応する責任はさまざまな部門に分散している。ヒューマン・ライツ・ウォッチがスポーツをする子どもの保護に関連するガイドラインの提供を求めたところ、スポーツ庁は事案の把握に関して「スポーツ庁において、子どもを含めたアスリートに対する暴力等の通報システム構築に関するガイドライン……、子どもを含めたアスリートに対する暴力等の調査に関するガイドラインは定めておりません」と回答した。ヒューマン・ライツ・ウォッチはまた、スポーツ庁に対し、スポーツ庁もしくは各スポーツ団体に寄せられた、スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待に関するデータの提供も求めたところ、スポーツ庁は「スポーツ庁では把握しておりません」と回答した[87]。

全国基準に向けた改革の問題点

「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」(2013年)、第2期スポーツ基本計画(2017年)及び2019年の両ガバナンスコードは、競技者への暴力の対応において前進となった。しかし、法的強制力のあるマンデートを含んだものはなく、いずれの文書においても、どのように実践するかは個々の競技団体に委ねられている。

前述した高校バスケットボール部員の自死事件とオリンピック女子柔道日本代表チームへの暴力事件を契機に、日本のスポーツ界の有力5団体である日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会、日本障がい者スポーツ協会、全国高等学校体育連盟、日本中学校体育連盟は「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」を採択した[88]。宣言は「暴力行為はたとえどのような理由であれ、それ自体許されないものであり、スポーツのあらゆる場から根絶されなければならない」とし、スポーツ団体に対して「スポーツ団体や組織における暴力行為の実態把握や原因分析を行い、組織運営の在り方や暴力行為を根絶するためのガイドライン及び教育プログラム等の策定、相談窓口の設置などの体制を整備する」ことを求めている[89]。

この宣言は、スポーツ団体に行動を促すものの、守るべき明確な基準を示していない。その結果、スポーツ団体は、暴力の予防・通報相談・アカウンタビリティ(責任追及)体制の確立について、個々の判断で自前で行うよう委ねられている。実施状況の実態把握が行われていないため、いくつの競技団体が宣言の求めを実施しているか定かではない。スポーツ法専門家の杉山翔一弁護士はヒューマン・ライツ・ウォッチのインタビューに対し「私の理解では、この宣言後に、そのような実施に向けたガイドラインはほとんど示されなかった」と指摘している[90]。

スポーツ庁は2019年6月、スポーツ団体のガバナンスに関する2つのガイドラインとして「スポーツ団体ガバナンスコード〈中央競技団体向け〉」と「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」(以下「ガバナンスコード」)を策定した。

両者とも、スポーツをする人への虐待防止に特化したコードではなく、財務管理、役員構成、情報開示などの他のガバナンス関連事項を中心に扱ったものだ。スポーツをする人への虐待に対処するための具体的な制度は規定されておらず、スポーツをする人への虐待は違反行為に分類されている。

中央競技団体向けガバナンスコードは、中央競技団体に次のことを求めている[91]。すなわち、1.違反行為の通報制度の構築、2.違反行為の通報に関する調査体制の構築、3.違反者に対する懲罰制度の構築である[92]。本コードの一連の制度や手続の実施責任は個々の中央競技団体に委ねられている一方で、新たに規定された「統括団体」(日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会)は、適合性審査を行う。中央競技団体がガバナンスコードを遵守していない場合、統括団体とスポーツ庁、日本スポーツ振興センターで構成するスポーツ政策の推進に関する円卓会議へ報告され、スポーツ庁は、必要に応じて改善を求めるとともに、その結果を公表する。

この適合性審査は未実施で、初回審査は2020年中に行われる予定となっており、4年で全団体を審査し、公表される。統括団体自身(日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会)は自己説明・公表は行うものの、ガバナンスコードの適用対象となっておらず、よって、適合性審査の対象とはならない[93]。

一般スポーツ団体向けガバナンスコードは、スポーツ庁の下で適合性を審査する仕組みがないため、内容の実施責任は個々のスポーツ団体に完全に委ねられている。原則3は、一般スポーツ団体が「暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである」としており、役職員や指導者の暴力行為にとくに重点を置いたコンプライアンス教育の実施を具体的に推奨している。しかし、一般スポーツ団体には、通報・調査・懲罰制度の設置に向けた具体的指示はない[94]。

この2つのガバナンスコードには、スポーツをする人の保護の改善に向けて、中央競技団体にアカウンタビリティを持たせるためにガバナンスのための新たな統括団体を定めた点でとくに重要な進展といえる。両者とも有用な規定を備え、重要な原則を明確にしているものの、法的強制力がない。中央競技団体向けガバナンスコードでは、統括団体が適合性審査を行うと定められているが、実際にどう機能するかはこれからにかかっている。現時点では、次に詳しく記すように、スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待に対処するスポーツ団体の仕組みは依然として著しく不十分である。

利用しにくい通報相談窓口

日本スポーツ振興センター、日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会、日本障がい者スポーツ協会、個々の中央競技団体等、何十もの組織が、スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待の訴えを受ける独自の仕組みを有している。こうした細分化は今後も続くだろう。中央競技団体向けガバナンスコードでは、それぞれの中央競技団体が独自の暴力等通報相談窓口を構築するとされている。その結果、通報相談窓口に統一の手続や基準が存在しない。一元的な仕組みや統一基準がないなかで、独自の通報相談窓口を設けたスポーツ団体もあるが、被害者が窓口を利用できる方法や時間、通報相談に必要な情報等に大きなばらつきがある。このような細分化された構造になっているために、現在のところ、日本でスポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待の通報の総数が公表されていない。

ヒューマン・ライツ・ウォッチ調査員らは、スポーツ庁、日本スポーツ振興センター、日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、及び10の中央競技団体を含む多くのスポーツ団体の通報相談窓口の実態調査を試みた。スポーツ団体間の違いや問題点を明確にするため、下表では本報告書の執筆時点において、日本の主要な14スポーツ団体で利用可能な暴力行為等の通報相談窓口を示した[95]。

ヒューマン・ライツ・ウォッチ調査員らが明示的な通報相談窓口を見つけることができなかった団体はスポーツ庁、日本バスケットボール協会の2団体であった。8団体が電子メール、6団体が電話番号、4団体がオンラインフォームを相談窓口用に設置していた。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、郵便とファックスが時代に遅れており、スポーツをする子どもにとってアクセスしにくいと考えるが、郵便は6団体、ファックスは4団体が手段として用いていた。

|

スポーツ団体 |

ヒューマン・ライツ・ウォッチ調査員は通報相談窓口を特定できたか? |

|||||

|

電話 |

電子メール |

ファックス |

郵便 |

オンラインフォーム |

何かしらの通報相談窓口があるか |

|

|

スポーツ庁 |

× |

× |

× |

× |

× |

× |

|

日本スポーツ協会 |

○ |

× |

○ |

× |

○ |

○ |

|

日本スポーツ振興センター |

× |

○ |

× |

× |

○ |

○ |

|

日本オリンピック委員会 |

○ |

○ |

○ |

○ |

× |

○ |

|

全日本柔道連盟 |

× |

○ |

× |

○ |

× |

○ |

|

日本野球連盟 |

× |

○ |

○ |

○ |

× |

○ |

|

日本バスケットボール協会 |

× |

× |

× |

× |

× |

× |

|

日本サッカー協会 |

○ |

× |

× |

× |

○ |

○ |

|

日本体操協会 |

× |

× |

× |

× |

○ |

○ |

|

日本ラグビーフットボール協会 |

× |

○ |

× |

× |

× |

○ |

|

日本水泳連盟 |

○ |

× |

× |

× |

× |

○ |

|

日本相撲連盟 |

○ |

○ |

× |

○ |

× |

○ |

|

日本卓球協会 |

× |

○ |

○ |

○ |

× |

○ |

|

日本バレーボール協会 |

○ |

○ |

× |

○ |

× |

○ |

電話受付のある団体のなかには、電話番号がかなり見つけにくく、当該団体のホームページ以外も様々なところを見なければならない団体もあった。さらに、電話受付時間にかなりの幅があり、短いところが多い。例えば、日本スポーツ協会の受付時間は火曜と木曜の午後1時から5時のみであり、ヒューマン・ライツ・ウォッチ調査員が電話をした際には新型コロナウイルス感染症の影響という理由で休止していた。

法律事務所への直接相談を被害者に求める団体も少なくないが、スポーツをする子どもはこわいと感じることもあるだろう。匿名相談は、プライバシーと報復に関してスポーツをする人が抱く懸念を軽減しうるものだが、匿名を認めない団体もある。またいくつかの団体(日本スポーツ協会、日本スポーツ振興センター等)は、相談者の氏名以外の個人情報(電話番号、FAX番号、住所等)の提供を必要としている。

こうした中央競技団体主導の通報相談窓口が完全に機能したとしても、スポーツをする人が自分の参加するスポーツを統括する競技団体に虐待を相談することはなかなかできないだろうというのが、専門家の一致した見方だ。スポーツ法の専門家である杉山翔一弁護士はヒューマン・ライツ・ウォッチのインタビューに対し、こうしたためらいが生まれる理由を説明した。「仮に私が卓球選手だとして、自分の所属する競技団体に相談することは難しいでしょう。指導者について訴えれば、指導者からの報復が心配になりますし、(競技団体から)これまでとは扱いが変わるのではないと不安になるからです。[96]」自身の競技団体に通報することに対する恐怖心は、柔道をやっていた息子の親の話にも反映されていた。その子どもは、指導者による虐待で怪我をし、障がいを負った。「(被害者やその家族からすると)連盟に連絡すると……先生の耳に入って、逆に先生から報復される(ことが心配で連絡できない)。[97]」

杉山弁護士は「だからこそ日本オリンピック委員会や、日本スポーツ振興センター、日本スポーツ協会にホットラインがあるのです。自分が属する競技団体に相談するよりも、(そのホットラインのほうが)選手にとっては相談しやすいのです」と指摘する[98]。日本スポーツ協会、日本スポーツ振興センター、日本オリンピック委員会の通報相談窓口は、競技団体以外の通報相談窓口のオプションとなっているが、制限もある。日本オリンピック委員会と日本スポーツ振興センターの通報相談窓口は、オリンピックレベル等のトップアスリートのみが利用できる[99]。また、被害者が日本スポーツ協会の相談窓口に連絡した場合、そのスポーツを統括する中央競技団体に相談が共有されることがある[100]。

既存の通報相談窓口の仕組みには他にも問題がある。その存在がスポーツをする人にほとんど知られていないとみられることだ。ヒューマン・ライツ・ウォッチがインタビューした、現在スポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人のうち、虐待を通報相談する電話相談窓口等の仕組みについて、知っていると答えたのはたった1人(高校で野球部に所属していた大学生)だった[101]。また、相談窓口の存在は、中央競技団体から直にではなく、スポーツをする人の権利について大学で講義を行ったスポーツ法が専門の弁護士から聞いたという。また、ヒューマン・ライツ・ウォッチがインタビューした人で、暴力を受けた経験をスポーツ団体に相談したことがあると答えた人は一人もいなかった。

既存の通報相談窓口はばらばらで細分化しているために、日本にはスポーツをする子どもへの虐待件数とその後の対応に関する包括的・統一的なデータがないことはむしろ当然だ。スポーツ団体によってはこうしたデータを部分的に把握しているところもあるが、すべてのスポーツのすべてのレベルで入手することはできない。

不十分かつばらばらの現行の調査体制

通報相談窓口と同様、調査の仕組みもばらばらであり、スポーツ界全体での統一性はない。通報相談の仕組みはあっても、調査の仕組みが存在しない団体もある。その結果、スポーツをする子どもへの虐待が通報相談されても、競技レベルやスポーツによってその後の対応が異なっている。

スポーツ庁は、スポーツにおける子ども虐待被害に関する調査を全く行っていないとみられる。ヒューマン・ライツ・ウォッチのデータ提供依頼に対して、スポーツ庁は、「スポーツ庁において調査をした案件はございません」と回答した[102]。

日本スポーツ協会は、虐待者が協会公認スポーツ指導者登録者、スポーツ少年団登録者、日本スポーツ協会の役員や委員会委員等、「取扱対象」範囲内と判断された事件を調査対象とする[103]。取扱対象範囲内で処分等が必要と思われる事案の場合、日本スポーツ協会が調査を委託している日本スポーツ法支援・研究センターが調査を行う[104]。しかし、ヒューマン・ライツ・ウォッチのデータ提供依頼に対して、日本スポーツ協会は調査結果の正確な回答は困難としており、制度の有効性は不明である[105]。

日本スポーツ振興センターには第三者相談・調査制度があるが、対象はトップアスリートに限られる[106]。

日本オリンピック委員会は、通報相談窓口に弁護士を指名している[107]。しかし、本枠組みも調査結果を公表していないため、その有効性は不明である。また、ヒューマン・ライツ・ウォッチのインタビュー調査に応じた法律家によると、通報相談窓口の調査能力には限界があるという[108]。その結果、日本オリンピック委員会またはその加盟団体である中央競技団体による処分も、大幅に遅れることとなり、その間も虐待を行った指導者が指導を続け、選手らはさらなる虐待の危険に置かれる。例えば2013年、日本オリンピック委員会の通報相談窓口にある体操のコーチに関する申立てが行われ、1人の選手が暴行による鼻の骨折を、もう1人の選手が突き飛ばしによる足の打撲を申告した。日本オリンピック委員会の通報相談窓口では有効な対応を行うことができなかったため、刑事手続で事実が確定される2年後になるまで、日本体操協会は対応ができなかった。当該コーチが傷害罪で有罪判決を受けた、2年後の2015年になって初めて、日本体操協会が同コーチを「無期限登録抹消」するに至った[109]。2019年には、この登録抹消の処分が解除され、同コーチがまた指導できることになった[110]。

ヒューマン・ライツ・ウォッチのデータ提供依頼への回答から、バレーボール、ソフトボール、体操等複数の中央競技団体が選手に対する虐待事案を調査していることがわかった。しかし、ヒューマン・ライツ・ウォッチが連絡を取ったほとんどの中央競技団体からは回答がない、または調査に関するデータを提供できないとの回答があった。そのためヒューマン・ライツ・ウォッチは、調査の仕組みを有する中央競技団体の数を包括的に判断することができなかった。

すでに記したように、中央競技団体による通報相談窓口は、選手が所属する競技団体への虐待通報相談をするにはためらいがあること、また多くの場合、そもそも制度があることを知らないこと等のために、十分な有効性を発揮していない。さらに問題なのは、調査担当者に、調査の目的と相反する忠誠心があることだ。スポーツ法専門家の山崎卓也弁護士は、ヒューマン・ライツ・ウォッチに対し「ややこしいのは、ほとんどの中央競技団体が元選手やスポーツ業界人の手で運営されていることです。こうした人たちは、有力な指導者に物を申すことを本当に躊躇しているのです」と指摘した[111]。

通報相談窓口と同じく、現行の調査の仕組みはばらばらで質もさまざまであるため、日本には、スポーツにおける子どもへの虐待通報相談に関する調査件数を示す総合的なデータは存在しない。

不十分なアカウンタビリティ(責任追及)実施体制

第Ⅲ章で示したとおり、日本ではスポーツをする子どもへの虐待を行った指導者の責任が問われない事例が数多くある。近年、注目すべき反例がいくつか出てきているものの、ヒューマン・ライツ・ウォッチのインタビュー調査によると、依然として処分されないことが常態化している。虐待を行った指導者の刑事司法における責任追及も十分ではない。

スポーツ団体の体制におけるアカウンタビリティ(責任追及)の欠如には多くの要因があると思われる。とくに、前述のように、効果的な通報相談・調査の仕組みがないだけでなく、懲罰基準が明確になっていないことが大きな理由であろう。

通報相談及び調査と同様に、スポーツ団体に通報相談された事案の最終結果を示す、公開された包括的なデータはない。スポーツ団体のなかには、調査に基づく懲罰結果を把握しているところもある。例えば、日本バレーボール協会は、2013年から2019年に232件の通報相談を受けており、それに基づく処分は22件で、指導者資格の停止または取消しを行った[112]。日本バレーボール協会は、同協会と日本スポーツ協会が協同認定した公認指導者資格を取得した指導者だけを管轄しており、232件の通報相談のうち、資格のない指導者が関与した件数は把握していないとした[113]。このように無資格指導者に管轄権が及ばないことが、中央競技団体主導型の効果的なアカウンタビリティ(責任追及)を遂行する上での大きな障壁だ。日本ソフトボール協会は2016年から2019年に、子どもが被害者の通報相談を17件受け、2件の調査と、その結果両件の処分(それぞれ2年間の指導者資格停止処分)を行った[114]。日本スポーツ協会は調査結果を包括的に把握しているわけでなく、例えばスポーツ少年団に関わる調査結果を正確に把握してはいない。しかし、ヒューマン・ライツ・ウォッチのデータ提供依頼に対する回答のなかで、2016年から2018年の間に少なくとも44件の処分を下したことが示されている[115]。

日本ではアカウンタビリティ(責任追及)のあり方についての統一基準がないため、処分の決定は個々のスポーツ団体の裁量に委ねられている。ガバナンスコードは中央競技団体向けと一般スポーツ団体向けともに、スポーツをする子どもに暴力行為等を行った指導者への懲罰基準を明示していない。懲罰の決定を個々のスポーツ団体に委ねることで、ガバナンスコードは、一貫性がなく混乱したアカウンタビリティ(責任追及)体制を容認し、通報相談の調査結果を受けた対応を、虐待が発生したその競技任せにしているといえる。

学校でのスポーツに関しては、文部科学省は2013年の通知「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」で「教育委員会は、校長に対し、体罰を把握した場合には教育委員会に直ちに報告するよう求めるとともに……、体罰を行ったと判断された教員等については、体罰が学校教育法に違反するものであることから、厳正な対応を行うことが必要である」と定めている[116]。重要な一歩ではあるが、この通知は、通報相談、調査、懲罰の基準を定めておらず、監督の仕組みも作っていない。

被害者支援インフラの欠如

スポーツ団体は、スポーツにおける暴力・暴言等の虐待被害に遭った子どものための支援リソースについて、公に広め、利用できるようにするための活動をほとんどしてこなかったと見受けられる。スポーツ法の専門家である山崎卓也弁護士はヒューマン・ライツ・ウォッチに対し「リソースが圧倒的に足りません。(スポーツ団体は)この種の問題に外の人間が関わることに不慣れです。そのことが精神的な壁になっているのです」と述べた[117]。

日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会、スポーツ庁、日本スポーツ振興センターのウェブサイトについてのヒューマン・ライツ・ウォッチの調査も、この指摘を裏付けている。どのサイトにも、被害者に対するメンタルヘルスやその他の支援サービスの一覧は見つからなかった。

いまも不十分な指導者研修

インタビュー調査の回答のなかには、指導者の専門的な研修が、スポーツをする子どもの虐待を防ぐために必要であるとの指摘の声もあった。研修をより良いものにしようと、また日本でのスポーツ指導の文化を変えようと、すでに活動をしている指導者らもいるが、変化を構造的なものとするために、日本のスポーツ当局にはもっとできることがある。

ガバナンスコードは、暴力とハラスメントの予防に関する指導者教育を推奨しているが、適切な研修内容に関する明確かつ詳細な基準を示していない。スポーツ団体は、指導者育成カリキュラムを導入してきた。例えば、日本スポーツ協会は「モデル・コア・カリキュラム」を作成した(2019年4月改定)[118]。

日本スポーツ協会「モデル・コア・カリキュラム」は、その目的を「スポーツの価値を脅かす体罰、暴力、不法行為等を行わず、かつ、アスリート等の人間的成長を促すことのできるグッドコーチを養成するため」と置く[119]。この新しいカリキュラムは、スポーツの知識・技能の習得から、態度・行動や思考・判断といったコーチングの全人的側面へと力点を移している[120]。

この新カリキュラムによって研修を受けた指導者の人数は不明である。研修対象となるのは、日本スポーツ協会が認定する資格を持つ指導者(「公認スポーツ指導者」)に限られるが、その数は約18万人だ[121]。資格のない指導者は研修対象ではないが、日本で活動する無資格指導者の数は不明だ。複数の中核的な統括団体は、ヒューマン・ライツ・ウォッチに対し、その種のデータはどこも把握していないと述べた。日本スポーツ協会もこれらの指導者に関し「日本においては、スポーツを指導するにあたって免許制度等により制限されているわけではなく、誰でも指導することが可能な状況です。従いまして……人数すべてを正確に把握することは非常に困難であると考えております」と回答した[122]。

2014年の報告では、中学校の指導者の約90%と、高校の指導者の80%が、日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者の資格を持っていないと推定されている[123]。日本スポーツ協会に関係しているある専門家は、ヒューマン・ライツ・ウォッチに「日本では資格制度がしっかりしていないので、それ以外でコーチングをやっている人も多くいる」[124]と話した。

他の競技団体、例えばバレーボールとバスケットボールは、独自の指導者研修プログラムを導入している。しかし、これらの研修は、内容が薄く実質的な関与が欠けていると批判されている。例えば、益子直美氏は、日本バレーボール協会の研修プログラムについてこう話した。「何日間かの講習を受けて……。(ライセンスの取得と更新のために)ただこなしているだけっていう話も聞いたりはしています。なので、ハードルは低いような気がします。[125]」

2013年に文部科学省は、運動部活動等の顧問や指導者の役割について扱う「運動部活動での指導のガイドライン」を公表した。このガイドラインでは、体罰が生徒に与える悪影響を踏まえ、顧問や指導者による体罰を明示的に禁止している。ガイドラインは指導者研修を推奨しているが、義務づけてはいない[126]。2018年にスポーツ庁はこれまでの文部科学省のガイドラインを盛り込んだ「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を公表した。ただしここでも指導者研修は推奨されているが、義務化はされなかった[127]。

Ⅴ.国際的な改革の取り組み

もちろん日本以外の国でも、スポーツ界で起きた大きな虐待事件をきっかけに改革が行われている。他国や国際スポーツ団体もこの問題を認識し、取り組みを始めているのである。

セーフスポーツに向けたムーブメント

しっかりした独立組織を設立し、スポーツにおける暴力・暴言等に対処しようという動きが活発化している。そうした動きの進展が見られる国はあるものの、その目標と現時点の制度との間にはまだ開きがある。日本での改善の方向性を探るうえでの手引きとなりうるものだ。

最もよく知られた包括的なセーフスポーツのための組織といえるのは、米国体操界での大規模な虐待事件を受けて2017年に設立された「米国セーフスポーツ」(U.S. Safe Sport)であろう[128]。

2015年7月、米体操連盟は、代表チームのスポーツ医ラリー・ナサールによる複数の体操選手への性虐待が判明したことを受け、この医師を解雇した[129]。ナサールは、数十年にわたり体操選手数百人を虐待していたことが新聞報道[130]で明らかになるまで、2016年9月にミシガン州立大学に在職し、この間も体操選手への虐待を続けていた[131]。2016年に連邦議会議員らが体操連盟に宛てた書簡は「米体操連盟は、深刻な訴えが何度もあったにもかかわらず、複数の指導者による性虐待の訴えがあることについて当局への注意喚起を怠ってきた」と指摘する。そして「一部の訴えが長年にわたって対策もなされずに放置されたことで、若い被害者たちを性犯罪者の手に委ねてしまった」と記した[132]。ナサールは、子どもへの性虐待等複数の罪で逮捕、有罪となり、懲役40年から175年の実刑判決を宣告された[133]。

ナサール虐待事件を受けて、米政府は「2017年の若者の性虐待被害防止及びセーフスポーツ認可法(Protecting Young Victims from Sexual Abuse and Safe Sport Authorization Act of 2017)」(通称「セーフスポーツ認可法(Safe Sport Authorization Act)」)を制定した[134]。とくに同法は、独立機関である「米国セーフスポーツセンター」(U.S. Center for SafeSport)を設置し、米国オリンピック・パラリンピック委員会や中央競技団体内部での選手への虐待相談の調査にあたらせている[135]。初年度には、米国セーフスポーツセンターには相談が「殺到」し、開設以降に4,000件以上の苦情申立てがあった[136]。相談は増え続けており、2018年から2019年には性的不適切行為の申立てが55%増加した[137]。このセンターは透明性の高さでも注目されており、すべての虐待調査に関する処分結果は「中央処分データベース」(Centralized Disciplinary Database)で公開されている[138]。

米国セーフスポーツセンターは、米国でスポーツをする子どもの保護強化に向けた重要な一歩であり、日本にもスポーツをする子どもの虐待に対処する独立機関を設立すべきとの、本報告書の提言をまとめるにあたりひとつ参考にした機関である。日本にも同様の機関が設立されるべきではある一方、同センターには埋めるべき大きな欠陥がいくつかある。米国セーフスポーツセンターは、連邦法によって設立された独立の非営利組織だが、約600万米ドルの運営資金[139]の大部分を米国オリンピック委員会と各中央競技団体から受け取っている[140]。センターが財源不足であり、取り扱い件数が多くなって調査能力が不足するとの懸念もある[141]。最後に、センターはあらゆる形態のスポーツをする子どもへの虐待を調査するわけではない点も挙げられる。センターは、性的不適切行為の調査について独自の権限を有しているが、身体的・精神的虐待についてはとくに深刻な場合にのみ調査を行っている[142]。

他国でも、セーフスポーツの仕組みが構築されている。例えばカナダは、2019年に「カナディアン・スポーツ・ヘルプライン」(Canadian Sport Helpline、CSH)と「調査ユニット」(Investigation Unit、IU)という2つのパイロットプログラムを導入した。これらのプログラムはカナダ政府が資金を提供し、スポーツをする人への虐待やハラスメントに対処することを目的としたものだ。CSHは、被害者をリソースにつなぐ「傾聴・紹介サービス」であり、虐待通報の仕組みそのものではなく、虐待の相談がそのまま調査の対象となるわけではない。CSHは2019年3月から2020年2月にスポーツをする人193人にサービスを提供した。IUは、中央競技団体に第三者調査を提供する任意の「有料サービス」機関だ。スポーツをする人への虐待を調査するための独自の権限を持ってはおらず、中央競技団体が希望すれば利用できるリソースの1つだ。調査件数の包括的な追跡調査は行われていないが、IU調査官ら対象の調査により、2019年3月から2020年2月に少なくとも13件の調査を実施したことが判明している。これらのパイロットプログラムは正しい方向への一歩だが、包括的ではないと批判されている(CSHの役割はかなり限定的であり、IUは中央競技団体から要請があった場合にのみ調査を担当することになっているということについて)。CSHのサービス開始1年目の評価では「秘密の守られた共感できる傾聴サービスの提供は強みだが、フォローアップが行われず、懸念や苦情を公平なスポーツガバナンス機関に直接移送できないことには不満があるという点で、利用者の意見は一致している」との結論が示された。IUに関しては、執行手続きの欠如が指摘された。調査官らは事実認定及び勧告を行うが、それに従うかどうかは個々の競技団体に委ねられているからだ[143]。

英国では、独立の非営利団体「スポーツ・レゾリューソンズ」(Sport Resolutions)が、2013年に「ナショナル・セーフガーディング・パネル」(National Safeguarding Panel、NSP)を設立した[144]。NSPは、中央競技団体での選手虐待事案で、第三者調査パネルとして利用することができる。スポーツ・レゾリューソンズは、サッカーでの子どもの性虐待の訴えに関する現在進行中の調査等、英国で注目度がとくに高いスポーツでの虐待事例の多くに取り組んできた[145]。カナダのIUと同様、スポーツ・レゾリューションズとNSPは、直接処分する権限を有しておらず、その勧告に従うか否かは各中央競技団体が決定する[146]。

国際オリンピック委員会

国際オリンピック委員会(IOC)は2007年に、選手の虐待に関する初の公式声明となる統一声明「スポーツにおけるセクシュアル・ハラスメントと性虐待」を発表した[147]。性虐待を中心的に扱うこの文書で、国際オリンピック委員会は、スポーツをする人すべてが安全で協力的なスポーツ環境を享受する権利を認めた上で、防止ガイドラインを提示した[148]。2016年に国際オリンピック委員会は統一声明を更新し、身体的暴力、心理的虐待、ネグレクトといった形態の虐待にも対応するものとした[149]。2016年の声明では、すべての選手に虐待被害のリスクがある一方で、子ども等特定の選手のグループがより高いリスクをもつことが強調された[150]。

国際オリンピック委員会は選手への虐待を重大事項として取り上げ、2016年には「IOC倫理規程」を作成した。その根本原則には「身体的、職業的、性的なハラスメントなどのいかなる形態のハラスメントであっても許してはならない。さらに身体的のみならず、精神的な傷害も許してはならない」が盛り込まれた[151]。その1年後の2017年、国際オリンピック委員会は国際競技連盟(IF)と国内オリンピック委員会(NOC)を対象とした、子どもを含むスポーツをする人を保護するための方針の策定と実施の指針となるツールキットを発表した[152]。国際オリンピック委員会は、このツールキット内のガイドラインを、選手を虐待から守るための「最低限の要件」と考えるとしている[153]。 とくに注目すべきは、国際オリンピック委員会が、選手のハラスメントや虐待に対処するために特別な訓練を受けた「セーフガード担当官」を配置し、その基準を示していることだ。セーフガード担当官は、報告相談窓口の設置、報告の処理、調査の実施の責任者となる[154]。

スポーツをする子どもがとくに被害に遭いやすいことから、国際オリンピック委員会は2018年にブエノスアイレスで開催した第3回ユースオリンピック競技大会で、セーフスポーツの取り組みをいくつも導入した。虐待行為の対応方法の再構築(IOC懲戒委員会が事案の審理と決定を行う)、ユース選手村へのIOCセーフガード担当官の配置、セーフスポーツ専門家らを現場に配置し、スポーツをする子どもの権利と保護に関する情報の提供をすること等だ[155]。2019年6月、国際オリンピック委員会は、組織の基本文書であるオリンピック憲章を改正し、保護を国際オリンピック委員会自身の責任の一部に盛り込み、「安全なスポーツを奨励し、あらゆる形態のハラスメント及び虐待からアスリートを保護することを促進する」と明記した[156]。重要なのは、この規則(2.18)は、オリンピック競技大会等のイベントに制限されるものではなく、オリンピックスポーツシステムの一部である世界中のすべての選手と指導者に適用されることである[157]。

その他の国際的な改革

国際オリンピック委員会がスポーツをする子どもの虐待からの保護を支持する文言をさまざまなプラットフォームで採用してきた一方で、国際オリンピック委員会の枠組みの外側にある組織も改革を推進している。例えば、スポーツと子どもの保護に関する専門家集団「ファウンダー・グループのスポーツにおける子どもの国際的保護」(International Safeguarding Children in Sport Founders Group)は、2015年に「スポーツにおける子どもの国際的保護策」(International Safeguards for Children in Sport)を発表し、子どもとともに活動するすべてのスポーツ団体が備えるべき保護策(セーフガード)の概要をまとめた文書を発表した[158]。在ジュネーブのスポーツと人権センター(Centre for Sport and Human Rights)は、国際サッカー連盟(FIFA)等の主要な競技団体、政府、スポンサー企業、ユニセフ、選手による労働組合、専門家を含むタスクフォースを招集し、スポーツにおける子どもの虐待に対応する法律や通報制度に大きな欠陥があることにどう対処すべきか検討している[159]。

2017年、国連教育科学文化機関(ユネスコ)は「カザン行動計画」を発表し、2030年までに「子どもに対する虐待、搾取、人身売買およびあらゆる形態の暴力および拷問」を廃絶するという、国連の「持続可能な開発目標」(SDGs)にスポーツとしてどうやって貢献するかをまとめた[160]。なかでもカザン行動計画作業部会は、国別指標を提案している。これは中央競技団体に対し、正式な子ども保護方針を採用し、方針に基づいて選手、指導者、役員への研修を行い、「子ども保護」専門職員を置くことを指示するものである[161]。

また2018年、ユニセフは日本ユニセフ協会が主導するプロセスで、スポーツにおけるあらゆる形態の子どもへの暴力の撲滅や、子どもの被害者に対する効果的な相談・通報窓口と救済手段の確保等、10の重要な原則をまとめた「子どもの権利とスポーツの原則」を発表した[162]。これは、ユニセフが2010年に発表した報告書「スポーツにおける暴力からの子ども保護」に続くものだ。この2つの文書にはともに、スポーツにおける子どもへの虐待の広がりを明らかにし、データ収集の改善や教育、意識啓発のための研修(アウェアネス・トレーニング)等、スポーツをする子どもの保護を強化するための提言が含まれている[163]。

Ⅵ.スポーツをする子どもの保護に関する日本の法的義務

日本の子どもには、スポーツをして楽しむ権利とともに、あらゆる形態の身体的・精神的暴力や虐待から保護される権利がある。これらの権利は、日本の国内法と国際人権法の両者によって保障されている。

国内法

「児童虐待」を最も包括的に禁じているのは、2000年に成立した「児童虐待の防止等に関する法律」(以下、児童虐待防止法)である[164]。第3条は「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と定めている。第2条は「児童虐待」の定義として、保護者が「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」、「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置」、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応」等を挙げている[165]。

この児童虐待防止法は、すべての子どもの虐待を禁止している。また、一部特定の状況で「体罰」を禁止する法律もある。学校での体罰は学校教育法により1947年に禁止された[166]。この規定は課外活動にも適用されることが確認されている。桜宮高校自死事件を受け、文部科学省は2013年に通知「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」を出した。この中で「体罰は、学校教育法第11条において禁止されており……、いかなる場合も体罰を行ってはならない」とし、「部活動は学校教育の一環であり、体罰が禁止されていることは当然である」と明示している[167]。また体罰は、2019年の改正児童虐待防止法等により、家庭や福祉施設、社会的養護の場でも明示的に禁止された[168]。

児童虐待防止法は、あらゆる人に虐待は許されないとするものの、スポーツにおける「児童虐待」や「体罰」を明示的に禁止していない。また学校教育法は体罰を禁止しているが、部活動は明示的に言及はされておらず、学校外でのスポーツは対象外である。

2011年に成立したスポーツ基本法は、前文において「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と 謳うにすぎない[169]。この法律は、前文においてスポーツをする権利を謳うにすぎず、ましてや暴力・暴言等の虐待からの具体的な保護規定も有していない。

国際法

国際法下は、子どもには遊ぶ権利及びいかなる形態の虐待も受けない権利が保障されている。子どもがスポーツで虐待を経験することは、この2つの権利の侵害である。

日本が批准する「子どもの権利条約」は「休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利」(遊ぶ権利、31条)を保障している[170]。各国の条約実施状況を審査する国連子どもの権利委員会は、子どもの生活における遊びの重要性に関する締約国の「認識の低さ」が、「適切な条件整備のための投資が行なわれず、保護のための法制が薄弱であるかまったく存在せず、かつ、国・地方のレベルにおける計画策定にあたって子どもたちが不可視化されることになっている」と指摘している[171]。

子どもの権利条約は、子どもへのあらゆる形態の暴力がいかなる状況でも許されないことを明記している。子どもの権利委員会は各国に対し「親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中に、あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力、侵害もしくは虐待、放任もしくは怠慢な取扱い、性虐待を含む不当な取扱いまたは搾取から子どもを保護するためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる」ことを求めている[172]。これらの「適当な措置」として、「報告、照会、調査、処理および追跡調査」等の手続きを定めることがある[173]。

子どもの権利委員会は、懲罰の一形態としての身体的暴力(「体罰」)もあらゆる場面で許されないとはっきり述べている。委員会は「体罰」を、「どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ何らかの苦痛または不快感を引き起こすことを意図した罰」と定義している[174]。委員会は、体罰の価値を認める伝統のあるところでは、刑法その他の法律で「関連する環境における体罰の使用を明示的に禁止することが……欠かせない」のであり「教員……向け指針ならびに施設の規則や憲章において、体罰……が違法であることが強調されれば、有益である」と、とくに言及している[175]。

子どもの権利委員会はスポーツにおける体罰に明示的に言及しているわけではないが、子どもが罰の一形態として身体的暴力にさらされるあらゆる状況に対して、この禁止規定を適用している[176]。国際法が子どもへの暴力をあらゆる形態及び状況で禁止していることは明白だが、子どもの権利委員会は、この禁止をスポーツにおいてもより明確なかたちで拡大することができるし、そうすべきである。スポーツをする権利を含む遊ぶ権利への障壁を明確化する際に、子どもの権利委員会は、スポーツにおける暴行・暴言等の虐待がこの権利をいかに侵害しているかを明確にできるし、またそうすべきである。

日本が、子どもへのあらゆる体罰を明示的に禁止していないことは、国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー(UPR)や子どもの権利委員会での審査で繰り返し批判されてきた。

2008年、国連人権理事会の理事国は、日本が「子どもへのあらゆる形態の体罰を明示的に禁止し、ポジティブかつ非暴力的なしつけを促す」よう勧告しており、日本はこの勧告を受け入れた[177]。2017年に行われた同理事会による最新のレビューで、日本が全ての状況における体罰を法律で明確に禁止していないことが再び言及された[178]。このとき日本政府は、自国にとって「『体罰』の内容が必ずしも明らかではない」としつつも、全ての状況における体罰の明示的禁止という人権理事会での勧告を受け入れた[179]。

子どもに対するあらゆる形態の暴力をなくすという「持続可能な開発目標」(SDGs) のゴール実現のため2016年、国連事務総長は「子どもに対する暴力撤廃のためのグローバル・パートナーシップ」(GPeVAC)[180]を設立した。子どもに対する暴力撤廃に向けた日本政府のリーダーシップに期待する日本の市民社会からの求めに呼応する形で、日本政府は2018 年、暴力撤廃グローバル・パートナーシップのパスファインディング国・理事国になり、「日本は、国内的にも国際的にも、子どもに対する暴力を撲滅するため、積極的に取り組(む)」と誓約した[181]。

子どもの権利委員会は2019年に、既存の法律の実施状況について懸念を表明し、こう記した。「学校における体罰は法律で禁じられてい……ながら、学校における禁止が効果的に実施されていないこと……を深刻に懸念する」。委員会はまた、「いかに軽いものであっても、あらゆる体罰を、……明示的かつ全面的に禁止する」しっかりした法律の制定を促すとして、人権理事会の普遍的定期レビューの勧告を繰り返した[182]。

Ⅶ.結論

これまで実に長い間、スポーツ界における子どもの人権は、とくに暴力や虐待からの保護について、なおざりにされてきた。しかし、元競技者の虐待経験者が中心になり、子どもがスポーツをする権利、そして暴行・暴言等の虐待にさらされることなくスポーツをする権利を保障する世界的な動きがスポーツ界で起きている。

スポーツをする子どもへの暴行・暴言等の虐待は、長年にわたって体罰を指導方法の1つとしてきた日本で依然として蔓延している。東京オリンピック・パラリンピック競技大会の1年延期により、日本政府と日本のスポーツ団体には、スポーツをする子どもへの虐待を防止し、加害者の責任を追及するための世界トップレベルの基準を設けるチャンスが訪れているのである。

提言

国会への提言

- 次の点を明確にして、スポーツ基本法を改正または新法を制定すること。

- スポーツにおいて、指導者によるスポーツをする子どもへのあらゆる形態の暴力・暴言等を禁止すること。

- 暴力・暴言等を受けずにスポーツに参加する権利等、スポーツをする人の権利を明確にすること。

- スポーツをする子どもの指導者全員に研修を義務づけること。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいた大人に通報を義務づけること。

- 児童虐待防止法を改正し、次の点を明確にすること。

- 児童虐待の定義を定める第2条の現行規定を拡大し、スポーツにおける暴行・暴言等の虐待を含めること。

- スポーツにおける子どもの虐待に対応する独立した行政機関として、「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)を設置すること。諸スポーツ団体のなかでも、この独立機関は、日本で起きるスポーツをする子どもに対する暴力・暴言等の事案すべてに対処する権限を持つ。また「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)は、以下の点に責任を負う。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等を防止し、子どもを保護するための基準を整備し、日本のスポーツ団体がその基準を完全に遵守するよう確保すること。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等についての申立てや報告を直接受け付けるとともに、現存するすべての通報相談窓口の事案をまとめる統一システムを通じてもこれを受け付けること。

- スポーツにおける子どもへの暴力・暴言等の事案の全件調査を行い、指導者に相応の処分(指導者資格の取消し、指導者資格の停止、指導の禁止等)を行い、また処分を受けた指導者に不服申立制度を提供すること。

- 適切な場合には、暴行・暴言等の虐待事案について、犯罪捜査のために法執行機関に通報すること。

- 事案件数と調査結果に関するデータを詳しく追跡し、報告すること。

- 処分を受けた指導者の公開登録簿を作成すること。

- 暴行・暴言等の虐待を受けたスポーツをする子どもに対し、心理的支援のリソースを提供すること。そのリソースは、無料、継続的、専門家によるものであること。

- スポーツをする子どもの指導者全員に対する研修基準を設けること。

- この独立機関の存在と提供するリソースについて、教育・啓発活動を行うこと。

- この「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)に対し、人員とリソースを適切に配備するために必要な資金を配分すること。

スポーツ庁への提言

- 次の点を確保した新たな通知を出すこと。

- スポーツにおいて、指導者によるスポーツをする子どもに対するあらゆる形態の暴力・暴言等を禁止すること。

- 暴力・暴言等を受けずにスポーツに参加する権利等、スポーツをする人の権利を明確にすること。

- スポーツをする子どもの指導者全員に研修を義務づけること。

- スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいた大人に通報を義務づけること。

- 国内法、または本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)が定めるスポーツをする子どもの保護基準を遵守していないスポーツ団体への補助金等を停止すること。

- 2019年に策定された「スポーツ団体ガバナンスコード」を改正し、国内のすべての中央競技団体及び一般スポーツ団体にコードの遵守を義務づけること。改正後のコードには、暴力・暴言等を行った指導者について、競技や都道府県にかかわらず、全国どこでも同じ責任を問うようにするため、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等の報告・調査・処分についての明確な基準を示すべきである。また、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいた大人に対し、犯罪行為の場合には法執行機関に伝えることを含め、しかるべき当局への通報を義務づけること。

- 本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)のモニタリングと評価を毎年実施し、その報告書を公開すること。

- スポーツの安全と基準を伝える一般向けの啓発キャンペーンを行うこと。

文部科学省への提言

- 第3期スポーツ基本計画(2022年度から2026年度)では、スポーツをする子どもの暴行・暴言等の虐待からの保護をより重点的目標としてより強化して掲げ、これを実現するための具体的な施策を明記すること。

- 2013年の「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」を改訂するか、新たな通知を出し、暴力・暴言等を行った教員等の責任を、首尾一貫かつ速やかに問うことを確保するために、体罰等に関する通報・調査・処分の具体的な手順や基準をより精緻・明確化すること。同通知では、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいたすべての学校関係者に対し、犯罪行為の場合には法執行機関に伝えることを含め、通報を義務づけること。

- 国内法、または本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)が定めるスポーツをする子どもの保護基準を遵守していないスポーツ団体への補助金を停止すること。

- 文部科学省が毎年行っている「体罰の実態把握について」の調査を改訂し、スポーツにおける体罰のデータが把握できるようにすること。

- すべての運動部活動の指導者に対し、子どもの保護に関する研修と資格取得を義務づけること。

- 暴力・暴言等を行った指導者に対処しなかった学校に対し、競技大会への参加停止や禁止、スポーツ関連の補助金の停止、金銭的制裁等の制裁措置を講じること。

- 本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)のモニタリングと評価を毎年実施し、調査報告書を公開すること。

- 適切な場合には、虐待事案を犯罪捜査のために法執行機関に通報すること。

日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会、日本パラリンピック委員会、中央競技団体及び都道府県体育・スポーツ協会、学校体育連盟、及びそれ以外のあらゆる日本のスポーツ団体への提言

- グローバル・ステアリング・グループが提言する措置を採用し、国連の「カザン行動計画」(2017年)を実行すること。この計画には、スポーツが国連の「持続可能な開発目標」に貢献する方法が概説されている。

- スポーツをする子どもを暴行・暴言等の虐待から保護するためのポリシーを正式に決定すること。

- スポーツをする子どもの保護に関する上記のポリシーについて、選手、指導者、役職員に研修を行うこと。

- 子どもの保護担当の専門職員を任命すること。

- 本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)と協力すること。スポーツにおける子どもへの暴行・暴言等の虐待事案に関して受け取ったすべての情報の提供も含む。

- 本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)、スポーツ庁、または文部科学省が下した処分を実施すること。

- 適切な場合には、虐待事案を犯罪捜査のために法執行機関に通報すること。

日本スポーツ振興センターへの提言

- 国内法、または本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)が定めるスポーツをする子どもの保護基準を遵守していないスポーツ団体への助成金を停止すること。

日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会への提言

- 加盟・登録団体の下でスポーツの指導をする者全員について、子どもの保護に関する研修と資格取得を義務づけること。

- 国内法、または本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)が定めるスポーツをする子どもの保護基準を遵守していない加盟・登録団体について、加盟・登録団体としての資格を抹消すること。その対応には、日本スポーツ協会主催の国民体育大会や日本障がい者スポーツ協会主催の全国障害者スポーツ大会その他の競技大会への参加の禁止も含むこと。

地方自治体及び教育委員会への提言

- 国内法、または本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)が定めるスポーツをする子どもの保護基準を遵守すること。

- すべての運動部活動の指導者に対し、子どもの保護に関する研修と資格取得を義務づけること。

- 適切な場合には、虐待事案を犯罪捜査のために法執行機関に通報すること。

- 本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)、スポーツ庁、または文部科学省が行った処分を実施すること。

- 2013年の「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」を遵守し、スポーツをする子どもへの暴力・暴言等に気づいたすべての学校教職員に対し、関係する学校管理職への通報を義務づけること。

- 本報告書が提言する「日本セーフスポーツ・センター」(仮称)と協力すること。スポーツにおける子どもへの暴行・暴言等の虐待事案に関して受け取ったすべての情報の提供も含む。

日本の刑事司法制度への提言

- 犯罪となるスポーツにおける子どもの虐待に関する捜査当局への届出・通報すべてを捜査し、適切に訴追すること。

- スポーツにおける子どもの虐待事件の検挙、起訴、裁判確定の結果等の件数を含むデータの収集及び公表を行うこと。

謝辞

本報告書はコンサルタントのサラ・トフティ、ナサー・フセイン、グローバル構想部長のミンキー・ウォーデンが、2020年1月から6月にかけて行った調査に基づき執筆した。追加の文献調査、インタビュー調査、アウトリーチ活動は日本代表の土井香苗、子どもの権利局局長代理のビード・シェパード、アジア局上級プログラムオフィサーの吉岡利代、オペレーションズ・プログラム シニアコーディネーターの湯村帆名、ヒューマン・ライツ・ウォッチ東京オフィスのインターンの田辺アリンソヴグラン、石井未来が行った。

ヒューマン・ライツ・ウォッチ計量アナリストのブライアン・ルートはオンラインアンケート調査内容を検討・分析し、本報告書のデータを生成した。

本報告書の内容はミンキー・ウォーデン、土井香苗、ビード・シェパード、女性の権利局アドボカシーディレクターのニーシャ・バリア、障がい者の権利局局長代理のジェーン・ブキャナン、アジア局局長のブラッド・アダムスが校正編集した。

法律及びプログラムの観点からは、上級法務アドバイザーのクライブ・ボールドウィン及びプログラム局長代理のジョセフ・サンダースが校正編集を行った。報告書とオンラインアンケートの日本語版については翻訳を箱田徹氏と秋元由紀氏に行っていただいた。専門家による訳文監修を杉山翔一弁護士に行っていただいた。クリエイティブ面の指示は、マルチメディア局長のイフェ・ファトゥネス、プロデューサーのサカエ・イシカワ、出版局長のグレイス・チョイが行った。作成支援はアジア局コーディネーターのラケル・レガウッド、デジタルコーディネーターのトラビス・カー、コミュニケーション局アソシエイトのクリステン・シバルド、及び上級総務マネージャーのフィツロイ・ヘプキンスが行った。

ヒューマン・ライツ・ウォッチは、アンケートの拡散、子どもやアスリートの保護・スポーツにおける虐待・調査方法についての助言、そしてインタビュー対象者の紹介等をして下さった方々に厚く御礼を申し上げる。Brendan SchwabとAndrea FlorenceとGigi Alford(the World Players Association)、Mara GubuanとJessica Howard(Equality League)、Nancy Hogshead-Makar(Olympian, Champion Women)、コカ・コーラレッドスパークスの皆さま、Moya Dodd(Gilbert + Tobin)、Nikki Dryden (Olympian, lawyer)、Mary HarveyとDorothy Rozga(Centre for Sport and Human Rights)、広田潤平氏、飯沼誠司氏(一般社団法人 アスリートセーブジャパン、ライフセービング元日本代表)、伊東卓弁護士、岩元晴香氏、公益社団法人 日本ホッケー協会、公益財団法人日本スポーツ協会、スポーツ庁、公益財団法人 日本バレーボール協会、Judge Rosemarie Aquilina、甲斐田万智子氏(認定NPO法人国際子ども権利センター(C-Rights))、 笠原健治氏(株式会社ミクシィ)、河原隼人氏(一般社団法人 Global Athlete Project)、河合純一氏(日本パラリンピック委員会)、川上園子氏(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)、小林恵子氏(全国柔道事故被害者の会)、小林美由紀氏(ジェフユナイテッド株式会社)、Rob Koehler(Global Athlete)、Valorie Kondos、熊本ヴォルターズの皆さま、草場裕之弁護士、Katia MascagniとKirsty BurrowsとSusan Grenig(International Olympic Committee)、益子直美氏(女子バレーボール元日本代表)、明治大学体育会拳法部の皆さま、三宅敬氏(ワイルドナイツスポーツプロモーション、ラグビー元日本代表)、望月秀記氏(Swimming World Japan)、望月浩一郎弁護士、森保道弁護士、岡村英祐弁護士、大野容子氏、大山加奈氏(女子バレーボール元日本代表)、里見治紀氏(セガサミーホールディングス株式会社)、セガサミー野球部の皆さま、島沢優子氏(ジャーナリスト)、霜村誠一教諭(桐生第一高等学校、ラグビー元日本代表)、杉山翔一弁護士、高濱正伸氏(花まる学習塾)、高峰修教授、為末大氏、辻口信良弁護士、上柳敏郎弁護士、Liz TwyfordとLucy Amis(UNICEF)、一般社団法人ユニサカの皆さま、渡辺守成氏(国際オリンピック委員会)、山田ゆかり氏(一般社団法人 飛騨シューレ、スポーツライター)、山口理恵子准教授、山崎卓也弁護士、柳沢正和氏 (HRW Board of Directors)(アルファベット順)のお名前を特にここに挙げさせていただき、深く御礼申し上げる。

本報告書をご支援下さったOak Foundationに感謝申し上げる。

本報告書のために個人的な体験を私たちにお話し下さったスポーツをしている子ども及び子どもの頃スポーツをしていた人、保護者、指導者、活動家等の皆様に心よりお礼を申し上げる。