Résumé

L’un des agents [des services frontaliers] m’a dit : « Le Canada est un pays de liberté pour les Canadiens, pas pour les étrangers. » Il semblait très content de me dire : « Ce soir tu dormiras en prison. » Ça faisait rire les autres agents.…

La détention liée à l’immigration a changé la manière dont je vois le Canada. Avant, pour moi, le Canada était le meilleur endroit du monde. Pour les personnes fuyant des persécutions, c’était l’endroit idéal pour trouver la paix et une vie meilleure. Mais quand j’ai vu ça, je me suis dit que tout ce que nous entendons sur le Canada est faux, c’est du cinéma.

– « Idriss », demandeur d’asile ayant été incarcéré au centre de surveillance de l’immigration de Laval en 2020

Malgré sa réputation de pays multiculturel et accueillant pour les migrant·e·s, le Canada place chaque année en détention des milliers de personnes pour des raisons liées à l’immigration, y compris des gens qui fuient des persécutions, d’autres qui cherchent un emploi et une vie meilleure, et des personnes qui vivent au Canada depuis leur enfance. Bien que détenues pour des raisons non criminelles, les personnes migrantes sont soumises à des conditions d’enfermement parmi les plus restrictives du pays ; certaines sont notamment incarcérées dans des établissements à sécurité maximale et à l’isolement cellulaire, sans date de libération connue.

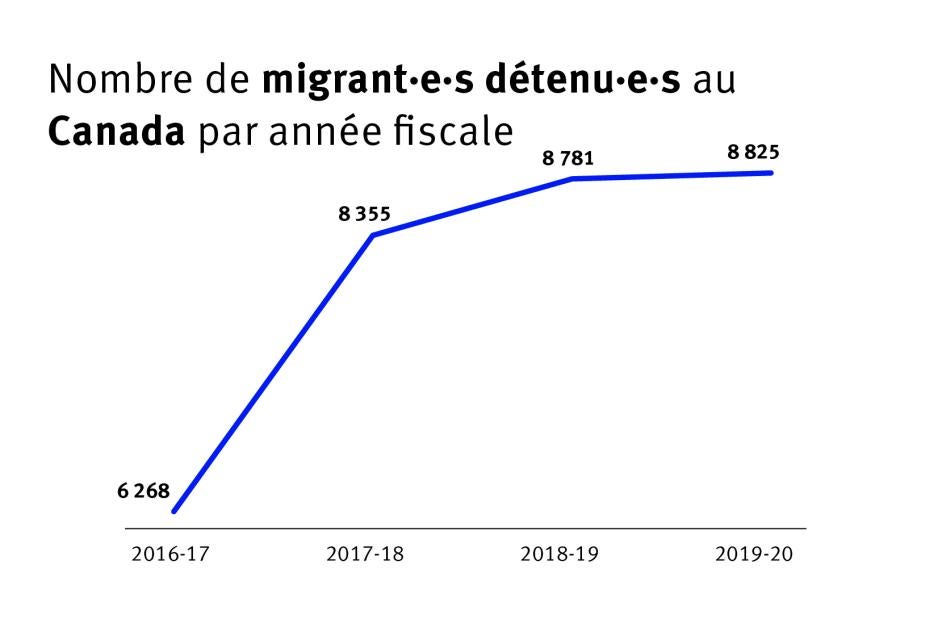

Les statistiques de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) révèlent que le nombre de migrant·e·s incarcéré·e·s au Canada a augmenté chaque année fiscale entre 2016-2017 et 2019-2020, culminant à 8 825 durant l’année fiscale 2019-2020. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, les autorités canadiennes ont procédé à un nombre sans précédent de libérations de migrant·e·s détenu·e·s, ce qui prouve clairement qu’il existe d’autres solutions viables que celle consistant à priver des gens de leur liberté pour une durée indéterminée. En revanche, pour les nombreux·ses migrant·e·s qui n’ont pas été libéré·e·s, les conditions de détention se sont durcies, avec des confinements plus fréquents et un accès restreint aux téléphones et aux douches. Pendant la première année de la pandémie, des personnes migrantes se sont mises en grève de la faim à trois reprises au centre de surveillance de l’immigration de la région de Montréal.

Bien qu’elle dispose d’importants pouvoirs de police – notamment des pouvoirs d’arrestation, de détention, de fouille et de saisie – l’ASFC reste le seul organisme de sécurité publique du Canada à ne pas être soumis à une surveillance indépendante civile susceptible de contrôler ses politiques ou d’enquêter sur d’éventuels manquements. Partout dans le pays, des avocat·e·s, des activistes, des professionnel·le·s de la santé mentale, des personnes travaillant directement auprès des migrant·e·s en détention et d’anciens migrant·e·s détenu·e·s dénoncent de nombreux cas de mauvais traitements aux mains de l’ASFC.

Cette agence a toute latitude pour choisir où elle incarcère les personnes migrantes. Entre les années fiscales 2016-2017 et 2019-2020, environ deux tiers des migrant·e·s incarcéré·e·s ont été placé·e·s dans des centres de surveillance de l’immigration, dédiés uniquement à la détention dans le contexte de l’immigration et semblables à des prisons à sécurité moyenne, dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique. Pendant cette même période, des milliers d’autres migrant·e·s – 1 932 pour la seule année fiscale 2019-2020 – ont été incarcéré·e·s dans des prisons provinciales, aux côtés de personnes accusées d’infractions pénales en attente de jugement ou condamnées à des peines de deux ans maximum. Beaucoup de ces prisons provinciales sont des établissements à sécurité maximale. Enfin, une minorité de personnes migrantes ont été détenues dans d’autres lieux, tels que des postes de police. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, environ la moitié des migrant·e·s détenu·e·s ont été placé·e·s dans des prisons provinciales, contre à peu près un cinquième avant la pandémie.

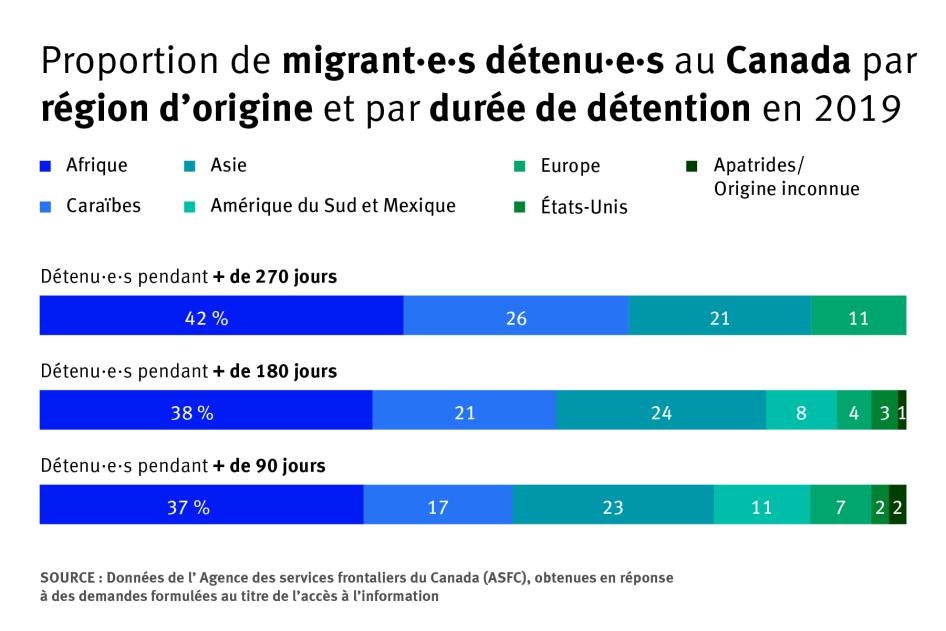

Bien qu’elles n’aient été condamnées à aucune peine, les personnes migrantes en détention sont souvent traitées comme les détenu·e·s incarcéré·e·s pour des infractions pénales : elles sont menottées, enchaînées, fouillées, détenues à l’isolement cellulaire et enfermées dans des espaces restreints soumis à une routine stricte et sous surveillance constante, avec un accès limité au monde extérieur. Dans les prisons provinciales, beaucoup de migrant·e·s sont détenu·e·s dans un climat tendu, voire dangereux, qui les expose à la violence. Les personnes migrantes de couleur, notamment celles qui sont noires, semblent être incarcérées pendant de plus longues périodes, et sont plus souvent placées dans des prisons provinciales que dans des centres de surveillance de l’immigration.

Ces dernières années, les procédures judiciaires et les initiatives de plaidoyer engagées par de nombreux activistes et organisations de terrain, universitaires, cliniques juridiques et organisations non gouvernementales (ONG) ont porté principalement sur les conséquences de la détention sur la santé mentale, ses répercussions sur les enfants, et l’équité procédurale lors des audiences de contrôle des motifs de détention.

Fondé sur des recherches menées entre février 2020 et mars 2021, ce rapport conjoint de Human Rights Watch et Amnistie internationale documente des graves violations du droit international relatif aux droits humains auxquelles sont confrontées les personnes migrantes détenues au Canada, en particulier celles qui sont en situation de handicap psychosocial. Les chercheur·euse·s ont notamment interrogé des migrant·e·s ayant été détenu·e·s et leurs proches, des spécialistes de la santé mentale, des universitaires ayant travaillé sur la détention des personnes migrantes, des avocat·e·s, des membres de la société civile et des fonctionnaires.

Le Canada est l’un des rares pays de l’hémisphère nord où la durée de la détention liée à l’immigration n’est pas juridiquement limitée. En vertu du droit canadien, les personnes migrantes peuvent donc être incarcérées pour une durée indéterminée. Human Rights Watch et Amnistie internationale ont découvert que, depuis 2016, le Canada avait maintenu plus de 300 migrant·e·s en détention pendant plus d’un an. La durée la plus longue était de plus de 11 ans et concernait un homme ayant semble-t-il un handicap psychosocial, qui a été détenu à l’isolement cellulaire et dont les autorités n’ont pas pu établir l’identité.

Des études menées auprès de demandeur·euse·s d’asile montrent que la détention pour des raisons liées à l’immigration a des effets dévastateurs sur la santé mentale. Pour beaucoup de personnes détenues, le fait de ne pas savoir combien de temps elles vont être maintenues en détention est source de traumatisme et d’angoisse et provoque un sentiment d’impuissance. La détention peut exacerber des handicaps psychosociaux existants et en déclenche souvent de nouveaux, tels que la dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique. Des études scientifiques ont également montré que des épisodes de détention, même de courte durée, entraînaient une détérioration importante de la santé mentale chez les personnes demandeuses d’asile. D’après nos recherches, un grand nombre de migrant·e·s développent des idées suicidaires car ces personnes commencent à perdre espoir, en particulier si elles ont fui des expériences traumatisantes et des persécutions pour venir chercher sécurité et protection au Canada. La détention liée à l’immigration a des effets particulièrement délétères sur les personnes de couleur, les demandeur·euse·s d’asile, les enfants et les familles.

Les personnes migrantes en situation de handicap psychosocial font face à la discrimination tout au long du processus de détention : elles risquent davantage d’être placées dans des prisons provinciales plutôt que dans des centres de surveillance de l’immigration (réservés à la détention dans le contexte de l’immigration) ; dans les prisons provinciales de l’Ontario, elles sont souvent placées à l’isolement cellulaire ; elles ne sont pas toujours autorisées à prendre des décisions indépendantes sur le plan juridique, des représentant·e·s étant désigné·e·s par les tribunaux pour prendre toutes les décisions à leur place ; elles se heurtent à d’importants obstacles pour obtenir leur libération ; et, quand elles sont libérées, elles risquent davantage d’être soumises à des conditions de libération particulièrement strictes pour avoir le droit de vivre parmi la population, ce qui peut les amener à être de nouveau arrêtées. En résumé, les autorités considèrent souvent les handicaps psychosociaux comme un facteur de risque et, au lieu de recevoir l’aide cruciale dont ils ont besoin, les détenu·e·s concerné·e·s sont soumis·e·s à un traitement coercitif disproportionné.

Des agent·e·s et agentes de l’ASFC interrogés par Human Rights Watch et Amnistie internationale ont indiqué que les personnes ayant un handicap psychosocial étaient parfois placées dans des prisons provinciales (plutôt qu’en centre de surveillance de l’immigration) afin qu’il soit possible de « les gérer efficacement au vu de leur comportement » ou pour faciliter « l’accès à des soins spécialisés ». Cette politique et cette pratique sont discriminatoires. L’ASFC a toute latitude pour classer les personnes migrantes comme détenu·e·s « à risque moyen » ou « à haut risque », ce qui peut déterminer leur lieu de détention : une prison provinciale ou un centre de surveillance de l’immigration. Or, le manuel d’exécution de la loi de l’ASFC associe explicitement « un comportement instable associé à un déséquilibre mental » à un « danger ».

Des avocat·e·s ont constaté que certaines personnes migrantes avaient été placées dans des prisons provinciales au moins en partie parce qu’elles présentaient des symptômes témoignant de handicaps psychosociaux, tels que des idées suicidaires, ou de problèmes médicaux. Dans ce type de cas, les agent·e·s de l’ASFC considèrent souvent les comportements des personnes porteuses de handicaps psychosociaux ou en mauvaise santé mentale comme un « refus de coopérer » ou un motif de maintien en détention.

Lors d’un entretien avec les chercheur·euse·s, certains agent·e·s de l’ASFC ont cherché à justifier l’utilisation des prisons provinciales en affirmant que les détenu·e·s en situation de handicap psychosocial pouvaient bénéficier de « soins spécialisés » dans ces établissements. Or, les soins de santé mentale manquent cruellement dans les prisons provinciales. Selon une étude indépendante sur le traitement des personnes en situation de handicap psychosocial dans les prisons provinciales de l’Ontario, menée en 2020 à la demande du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, « l’isolement prolongé (15 jours ou plus) demeure une pratique courante pour les personnes ayant une désignation de problèmes de santé mentale ou de risque de suicide à leur dossier ». Le rapport de cette étude constate également « des pratiques d’isolement discriminatoires » à l’encontre des personnes ayant un handicap psychosocial et s’inquiète de ce que « certaines … catégories de soins spécialisés ne constituent qu’une autre forme d’isolement ».

Nos recherches montrent que plusieurs mois voire années après leur libération, de nombreuses personnes migrantes ayant été incarcérées continuent de ressentir les effets dus aux handicaps psychosociaux développés pendant leur détention. La détention liée à l’immigration a aussi des conséquences qui vont bien au-delà des personnes concernées et se répercutent sur leurs enfants, leurs proches et leur communauté. Souvent, le seul moyen pour obtenir une libération est que quelqu’un se porte caution ou garant. Il s’agit généralement d’un·e membre de la famille ou d’un·e ami·e, qui est chargé·e de veiller à ce que la personne libérée respecte les conditions de sa libération. Les liens cruciaux les unissant peuvent être mis à mal par le fait que l’ASFC s’appuie sur la surveillance et le contrôle exercés par les personnes garantes ou cautions au sein des foyers et des communautés. Par ailleurs, la détention pour des raisons liées à l’immigration a de profondes répercussions sur la confiance des individus dans les forces de l’ordre et le système judiciaire, qu’ils aient eux-mêmes vécu la détention ou qu’ils en aient subi les conséquences par le biais d’un·e proche.

Ces dernières années, le gouvernement canadien a adopté de nouvelles politiques, lignes directrices et réformes réglementaires en réponse aux procédures judiciaires et aux initiatives de plaidoyer concernant la détention des personnes migrantes. Cependant, celles-ci sont loin d’être suffisantes pour remédier aux failles structurelles profondément enracinées qui touchent de façon disproportionnée les personnes porteuses de handicap psychosocial placées en détention en raison de leur situation au regard de la législation sur l’immigration. La façon dont le Canada traite ces personnes est discriminatoire et contraire aux obligations du pays en vertu du droit international relatif aux droits humains. Le pays devrait abolir progressivement la détention liée à l’immigration. Nul ne devrait, en aucune circonstance, être traité de façon punitive pour des raisons liées à l’immigration, et notamment être détenu à l’isolement, ou dans des établissements destinés aux auteurs d’infractions pénales tels que des centres de détention, des prisons ou des postes de police, ou dans tout autre établissement de type carcéral. Des changements structurels et législatifs importants sont nécessaires pour remédier aux violations profondément ancrées dans le système dont sont victimes les personnes migrantes détenues.

Comme l’a déclaré en novembre 2020 une avocate spécialisée dans la défense des personnes migrantes et réfugiés : « Si nous pensons que les migrants et migrantes en détention peuvent comme nous ressentir de la douleur, de l’anxiété, de l’amour et de l’espoir, l’incarcération ne peut pas être une solution. Elle n’est envisageable que si nous estimons qu’ils sont moins humains que nous. »

Glossaire

Capacité juridique : capacité d’une personne à avoir des droits et des obligations, et à agir en droit, sur la base de l’égalité avec les autres[1]. La notion de capacité juridique englobe le droit à la personnalité juridique, le droit d’être reconnu comme une personne devant la loi, et la capacité d’agir en droit, c’est-à-dire la capacité d’accomplir des actes reconnus par la loi et d’exercer ces droits[2].

Centre de surveillance de l’immigration : établissement de détention semblable à une prison à sécurité moyenne et fonctionnant de la même manière, où sont détenues les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention pour des motifs liés à l’immigration au Canada.

Contrôle des motifs de détention : audience tenue par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en vue de déterminer s’il convient de libérer ou de maintenir en détention la personne migrante dont le cas est examiné.

Enfant : le terme « enfant » désigne une personne âgée de moins de 18 ans. La Convention relative aux droits de l’enfant dispose qu’« un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable[3] ».

Handicap psychosocial : terme privilégié pour désigner les états de santé mentale tels que la dépression, la bipolarité, la schizophrénie et la catatonie. Le terme « handicap psychosocial » fait référence aux états généralement qualifiés de « maladie mentale » ou de « troubles psychiatriques », en particulier par les professionnel·le·s de la santé mentale, les tribunaux, les avocat·e·s, le personnel pénitentiaire et les médias. La Convention relative aux droits des personnes handicapées reconnaît que le handicap est une notion qui évolue et qu’il résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières sociales, culturelles, comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres[4]. Le terme « handicap psychosocial » est préférable car il exprime l’interaction entre les différences psychologiques et les limites sociales ou culturelles dans les comportements, ainsi que les préjugés de la société à l’égard des personnes ayant un handicap intellectuel[5].

Représentant·e désigné·e : personne désignée par le tribunal canadien en charge du contrôle des motifs de détention pour protéger les intérêts d’une personne migrante détenue qui est mineure ou qui « n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure[6] ».

Section de l’immigration : une des sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada chargée de tenir des audiences de contrôle des motifs de détention afin de déterminer s’il convient de libérer ou de maintenir en détention les personnes migrantes détenues.

Acronymes

ASFC – Agence des services frontaliers du Canada

CDHP – Convention relative aux droits des personnes handicapées

CISR – Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

CSI – Centre de surveillance de l’immigration

ENRD – Évaluation nationale des risques en matière de détention

GCSC – Gestion des cas et surveillance dans la collectivité

LIPR – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

ONG – Organisation non gouvernementale

SRD – Solutions de rechange à la détention

Principales recommandations au gouvernement du Canada

- Abolir progressivement la détention liée à l’immigration. Nul ne devrait, en aucune circonstance, être traité de façon punitive pour des raisons liées à l’immigration, et notamment être détenu à l’isolement cellulaire, ou dans des établissements destinés aux auteurs d’infractions pénales tels que des centres de détention, des prisons ou des postes de police, ou dans tout autre établissement de type carcéral.

- Mettre un terme à la pratique de la détention à l’isolement cellulaire des personnes migrantes.

- Créer un organisme indépendant chargé de superviser l’ASFC et d’enquêter sur ses actes, auprès duquel les personnes migrantes détenues pourraient déposer plainte en cas d’allégations de violences, de négligence ou d’autres préoccupations relatives aux droits de la personne, afin que les autorités aient à rendre des comptes. Cet organisme devra avoir le pouvoir d’ordonner de véritables réparations et sanctions et d’engager des enquêtes et évaluations à sa propre initiative, notamment sous la forme d’inspections surprises, et ne pas agir uniquement en cas de plainte. Il devra aussi permettre à des tiers, comme des organisations non gouvernementales, de porter plainte aussi bien sur des cas individuels que sur les politiques et les pratiques de l’ASFC.

- Signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d’autoriser l’inspection internationale de tous les lieux de détention.

- Mener une enquête nationale indépendante sur le système de détention des personnes migrantes, en mettant l’accent sur le racisme systémique et la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, en particulier celles qui sont porteuses de handicaps psychosociaux réels ou présumés.

- Retirer la déclaration et la réserve émises par le Canada à propos de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Méthodologie

Ce rapport conjoint de Human Rights Watch et Amnistie internationale documente des graves violations du droit international relatif aux droits humains auxquelles sont confrontées les personnes migrantes détenues au Canada, en particulier celles qui sont en situation de handicap psychosocial.

Les recherches pour ce rapport ont été menées entre février 2020 et mars 2021. Les chercheur·euse·s des deux organisations ont interrogé au total 90 personnes, dont 24 migrant·e·s ayant été détenu·e·s entre 2007 et 2020 pour des périodes allant de trois jours à presque six ans, ainsi qu’une personne qui se trouvait toujours en détention au moment de l’entretien en 2021.

Ils ont aussi interrogé 37 avocat·e·s et représentant·e·s légaux, cinq représentant·e·s désigné·e·s de migrant·e·s détenu·e·s, trois spécialistes de la santé mentale et médecins, quatre universitaires, sept prestataires de services et représentant·e·s d’ONG, quatre membres de la famille d’ancien·ne·s détenu·e·s, trois fonctionnaires de l’ASFC, et deux représentant·e·s de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

Ils ont également étudié diverses publications pertinentes, telles que des rapports et des documents d’ONG, d’universitaires et d’organismes gouvernementaux, des articles de médias nationaux et internationaux, et des documents des Nations Unies.

Par ailleurs, les chercheur·euse·s ont adressé au total 112 demandes de documents officiels à l’ASFC, à la CISR et aux ministères des Services correctionnels dont dépendent les prisons provinciales où sont détenues des personnes migrantes dans les 10 provinces et dans deux des trois territoires. Ils ont reçu 105 réponses. Ils ont ensuite écrit aux ministères des Services correctionnels des 10 provinces pour leur demander des informations complémentaires sur leurs accords avec l’ASFC dans le contexte de la détention des migrant·e·s, et ont reçu une réponse détaillée de l’un des ministres provinciaux. Enfin, après avoir rencontré des agent·e·s de l’ASFC en février 2021, les chercheur·euse·s ont envoyé des questions supplémentaires à cette agence, et ont reçu une réponse en avril 2021. Ils ont fait en sorte d’intégrer ces réponses dans le rapport lorsque c’était pertinent.

Human Rights Watch et Amnistie internationale ont adressé les recommandations préliminaires de ce rapport à l’ASFC et à la Section de l’immigration de la CISR en mai 2021, en les invitant à leur faire part de leurs réactions. Les deux organismes gouvernementaux ont répondu en proposant des rencontres, et la CISR a transmis une réponse écrite.

En raison de la pandémie de Covid-19, les déplacements et les recherches sur le terrain ont été limités et les chercheur·euse·s n’ont pas pu se rendre dans les lieux de détention. L’une des principales difficultés a été d’entrer en contact avec des personnes migrantes détenues ou ayant été détenues, non seulement en raison des restrictions liées à la pandémie, mais aussi parce que ces personnes craignaient des représailles de la part de l’ASFC, et étaient toujours dans l’incertitude quant à leur statut d’immigrant·e au Canada. Human Rights Watch et Amnistie internationale ont consulté des activistes, des avocat·e·s et des prestataires de services pour trouver des personnes migrantes prêtes à témoigner ; certaines des personnes interrogées leur ont aussi recommandé d’autres personnes ayant été détenues qui étaient désireuses de témoigner.

Toutes les personnes interrogées ont été informées de l’objectif de l’entretien et de la manière dont les informations seraient utilisées. Aucune rémunération ni contrepartie n’a été promise ou offerte à ces personnes en échange de leur témoignage. Leur consentement a été recueilli avant l’entretien et il leur a été précisé qu’elles pouvaient refuser de répondre à certaines questions et mettre un terme à l’entretien à tout moment. Les entretiens ont été menés sur la base du volontariat, de façon individuelle, et ont duré entre 30 minutes et trois heures. Tous les entretiens ont eu lieu directement avec la personne, au téléphone ou en visioconférence, en anglais ou en français, avec l’aide d’interprètes si besoin.

Toutes les personnes migrantes interrogées pour ce rapport sont citées de façon anonyme, et certaines sont désignées par un pseudonyme, sauf celles dont le cas avait déjà été rendu public. Les pseudonymes apparaissent entre guillemets à la première occurrence. Toutes les informations susceptibles de permettre une identification, comme les lieux, la date de l’entretien ou d’autres éléments distinctifs, ont aussi été supprimées afin de respecter la confidentialité et d’éviter d’éventuelles représailles de la part des autorités en charge de l’immigration ou des auteurs de persécutions dans le pays d’origine des personnes migrantes interrogées. Les noms des autres personnes interrogées, telles que les avocat·e·s, les prestataires de services, les membres d’organisations de la société civile et les activistes, ne sont pas donnés non plus afin de protéger leurs client·e·s et bénéficiaires d’éventuelles représailles des services de l’immigration.

Human Rights Watch et Amnistie internationale ont fait tout leur possible pour corroborer les témoignages reçus, s’appuyant pour cela sur des informations parues dans les médias, des dossiers médicaux ou psychiatriques et des entretiens avec des représentant·e·s légaux, le cas échéant. Des juristes et des défenseur·e·s des droits des personnes migrantes ont relu bénévolement les conclusions du rapport et vérifié toutes les références au droit national et international.

I. Contexte

Présentation générale du système de détention des personnes migrantes au Canada

Au Canada, la détention pour des motifs liés à l’immigration est mise en œuvre par plusieurs organismes gouvernementaux dont les compétences se recoupent. Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada a compétence générale sur l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)[7]. Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile est chargé de son application, notamment des arrestations, des incarcérations et des expulsions[8], et a délégué ces responsabilités à l’ASFC, créée en 2003, qu’elle a désignée pour exercer ses pouvoirs de mise en œuvre[9].

Décision d’arrestation, motifs de détention et lieu d’incarcération

L’ASFC est dotée de larges pouvoirs de police ; elle peut notamment procéder à des arrestations, à des placements en détention, à la collecte de renseignements, à des fouilles et à des saisies[10]. Dans le contexte de la détention liée à l’immigration, elle a compétence pour décider qui est arrêté et incarcéré au titre de la LIPR, pour déterminer les motifs de la détention et pour choisir le lieu de détention des personnes migrantes.

L’ASFC a le pouvoir, sur le territoire canadien, d’arrêter et de placer en détention une personne étrangère, y compris demandeuse d’asile ou résidente permanente, dès lors qu’un·e agent·e a des motifs raisonnables de croire que cette personne est interdite de territoire et constitue « un danger pour la sécurité publique » ou se soustraira vraisemblablement au contrôle ou à toute autre procédure[11]. Ses agent·e·s n’ont pas besoin de mandat, sauf s’il s’agit d’une « personne protégée[12] ». Les agent·e·s de l’ASFC peuvent aussi arrêter et incarcérer une personne étrangère si son identité ne leur a pas été prouvée ou pour contrôler sa situation à son entrée au Canada[13]. Enfin, une personne peut être arrêtée et placée en détention sans mandat à son entrée au Canada si un·e agent·e de l’ASFC soupçonne qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, pour « atteinte aux droits humains ou internationaux » ou pour participation à des actes criminels ou criminalité organisée[14].

Malgré ses importants pouvoirs de police, l’ASFC est le seul organisme de sécurité publique du Canada à ne pas être soumis à une surveillance indépendante civile. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ses règlements ne contiennent aucune disposition prévoyant une surveillance indépendante des lieux de détention, et le Canada n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui prévoit un système de contrôle indépendant mené par les Nations Unies.

Bien que les personnes migrantes soient détenues pour des motifs administratifs et non pénaux, le Canada soumet certaines d’entre elles à des conditions de détention parmi les plus restrictives du pays. L’ASFC a toute latitude pour décider où sont incarcérés les migrant·e·s : dans des centres de surveillance de l’immigration, dans des prisons provinciales ou dans d’autres établissements[15]. Les prisons provinciales sont destinées à accueillir des personnes accusées d’infractions pénales en attente de jugement ou condamnées à des peines de deux ans maximum[16]. Plusieurs avocat·e·s ont indiqué que les personnes migrantes y étaient placées dans les mêmes quartiers et les mêmes cellules que les personnes inculpées d’infractions pénales ou condamnées, ce qu’ont confirmé des migrant·e·s concerné·e·s[17]. L’ASFC détient aussi certaines personnes dans d’autres lieux, par exemple dans des cellules de la police locale ou provinciale, aux points d’entrée dans le pays, et dans des cellules des bureaux intérieurs d’exécution de la loi ou de la Gendarmerie royale du Canada, généralement pendant quelques heures à quelques jours, dans l’attente de leur transfert dans une prison provinciale ou un centre de surveillance de l’immigration[18].

|

Le centre de surveillance de l’immigration de Laval, au Québec, a une capacité maximale de 109 détenu·e·s et accueille des personnes arrêtées au Québec, dans la région de l’Atlantique et dans le nord de l’Ontario (à Cornwall et à Ottawa)[19]. Il est exploité en vertu d’un protocole d’accord avec les Services correctionnels du Canada, qui en sont propriétaires. Le centre se compose de trois bâtiments offrant des secteurs résidentiels séparés pour les hommes, les femmes et les familles ou les enfants non accompagnés. Le centre de surveillance de l’immigration de Toronto, dans l’Ontario, a une capacité maximale de 183 détenu·e·s et accueille des personnes arrêtées dans le Grand Toronto, le sud de l’Ontario et le nord de l’Ontario (à l’exception de Cornwall et d’Ottawa)[20]. Il est exploité en vertu d’un contrat de service avec une tierce partie, laquelle fournit l’installation à l’ASFC. Il s’agit d’un bâtiment de trois étages comprenant des secteurs résidentiels pour les hommes, les femmes et les familles. Le centre de surveillance de l’immigration de Surrey, en Colombie-Britannique, a une capacité maximale de 70 détenu·e·s et accueille des personnes arrêtées dans les régions du Pacifique et des Prairies[21]. L’ASFC en est propriétaire, et a conclu un contrat avec un tiers pour la prestation de services au sein de l’établissement. Ce bâtiment de deux étages offre des secteurs résidentiels séparés pour les hommes, les femmes et les familles. |

Le Canada détient aussi des personnes migrantes dans trois centres de surveillance de l’immigration situés dans différentes régions du pays[22]. Les centres de surveillance de l’immigration sont gérés par du personnel régional de l’ASFC, avec l’aide de gardiens contractuels[23]. Ces établissements sont semblables à des prisons à sécurité moyenne et fonctionnent de la même manière, avec d’importantes restrictions de la vie privée et de la liberté, des règles strictes et une routine quotidienne, ainsi que des mesures punitives en cas de non-respect des règles et des ordres[24].

Les personnes migrantes détenues dans ces centres sont surveillées en permanence par des gardiens en uniforme et des caméras[25]. Elles sont régulièrement fouillées. Les centres de surveillance de l’immigration sont équipés de portes à fermeture centralisée et les déplacements entre les différents secteurs du bâtiment sont limités et possibles uniquement sous l’escorte d’un gardien[26]. Certains effets personnels de base, comme les téléphones portables et autres appareils électroniques, sont interdits[27]. Les personnes détenues ne peuvent communiquer avec leurs proches, leurs avocat·e·s et les personnes qui les soutiennent au sein de la société civile qu’au moyen des téléphones du centre ou lors de visites sur des créneaux imposés[28]. Celles qui ne respectent pas les règles strictes peuvent être isolées à titre de sanction, dans des conditions similaires à celles de l’isolement cellulaire, se voir privées de certains avantages comme les visites, voire être transférées dans une prison provinciale[29].

En vertu de la politique de l’ASFC, dès lors qu’il n’y a pas de centre de surveillance de l’immigration à proximité, les personnes migrantes arrêtées sont automatiquement placées dans des prisons provinciales, y compris des établissements à sécurité maximale[30]. Par ailleurs, même lorsqu’il existe un centre de surveillance de l’immigration à proximité, l’ASFC peut décider de placer des migrant·e·s dans des prisons provinciales si elle estime que leur comportement « ne peut être géré dans un CSI [centre de surveillance de l’immigration][31] », ou à la demande du centre de surveillance de l’immigration le plus proche si celui-ci a atteint un taux de remplissage d’au moins 85 % de sa capacité, ou rencontre d’autres difficultés en termes de capacité[32]. Enfin, les personnes ayant « des problèmes de santé mentale » peuvent aussi être placées dans des prisons provinciales afin qu’il soit possible de « les gérer efficacement au vu de leur comportement » ou pour faciliter « l’accès à des soins spécialisés[33] ».

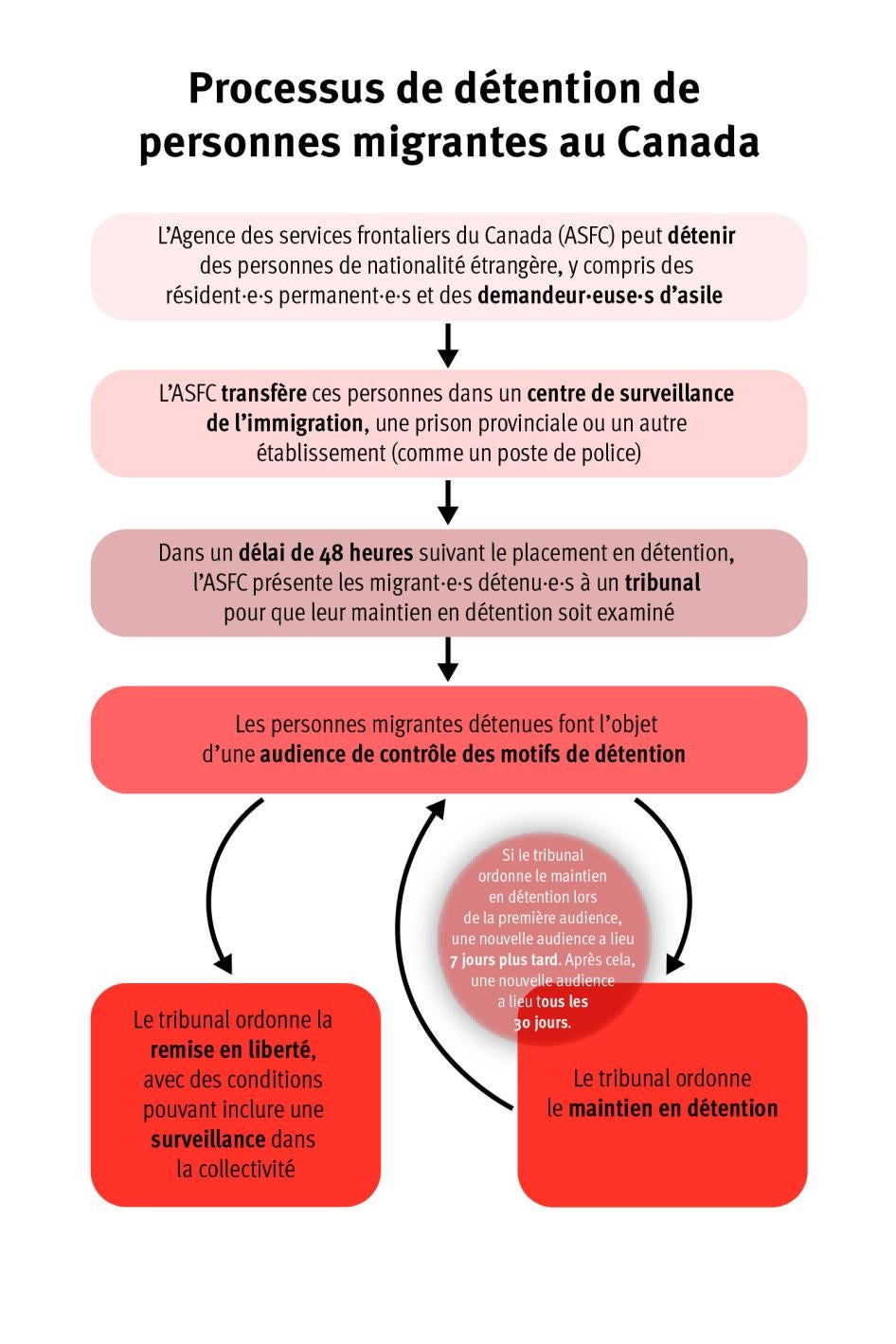

Décision de maintien en détention ou de remise en liberté

Une fois qu’elle a arrêté et incarcéré une personne migrante, l’ASFC conserve le droit de la libérer dans les 48 heures suivant l’arrestation[34]. Ensuite, c’est un tribunal administratif, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), qui est habilité à ordonner une remise en liberté. La CISR est un organe quasi-judiciaire indépendant, et sa Section de l’immigration tient régulièrement des audiences de contrôle des motifs de détention afin de déterminer s’il convient de libérer ou de maintenir en détention les personnes migrantes détenues[35].

La première audience de contrôle des motifs de détention se tient environ 48 heures après l’arrestation et, si la détention est confirmée, une nouvelle audience a lieu dans les sept jours, puis tous les 30 jours jusqu’à ce que la personne soit libérée ou expulsée[36]. L’audience de contrôle des motifs de détention est une procédure contradictoire opposant deux parties : la personne migrante, qui peut être représentée par un·e avocat·e, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, représenté par des agent·e·s d’audience de l’ASFC[37]. La charge de la preuve repose sur le ministre, qui doit démontrer que les motifs justifiant la détention sont toujours valables selon la prépondérance des probabilités[38].

Les audiences de contrôle régulières ont pour but d’offrir une garantie contre la détention arbitraire et illimitée. Cependant, la Section de l’immigration n’est « pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve », et peut fonder sa décision sur « les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence[39] ».

En outre, le tribunal a un rayon d’action limité : il ne peut qu’ordonner le maintien en détention ou la libération de la personne concernée[40]. Il peut prendre en compte les conditions et le lieu de détention dans ses décisions, mais c’est l’ASFC qui a toute latitude de décider où sont détenues les personnes migrantes[41]. Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner un changement des conditions de détention ni de déterminer si le lieu de détention est approprié[42]. Par conséquent, des migrant·e·s détenu·e·s pour des motifs similaires peuvent être soumis à des conditions de détention très différentes, allant des centres de surveillance de l’immigration à des prisons provinciales à sécurité maximale.

La détention des personnes migrantes : faits et chiffres

Chaque année, le Canada place en détention des milliers de personnes pour des raisons liées à l’immigration[43], y compris des demandeur·euse·s d’asile, des migrant·e·s venu·e·s chercher un emploi et une vie meilleure, et des personnes qui ont obtenu la résidence permanente et vivent au Canada depuis leur enfance. Entre avril 2016 et mars 2020, environ 32 000 migrant·e·s ont été détenu·e·s au Canada[44]. Pendant cette même période, le nombre annuel de migrant·e·s incarcérée·s au Canada a augmenté chaque année fiscale, culminant à 8 825 durant l’exercice 2019-2020[45].

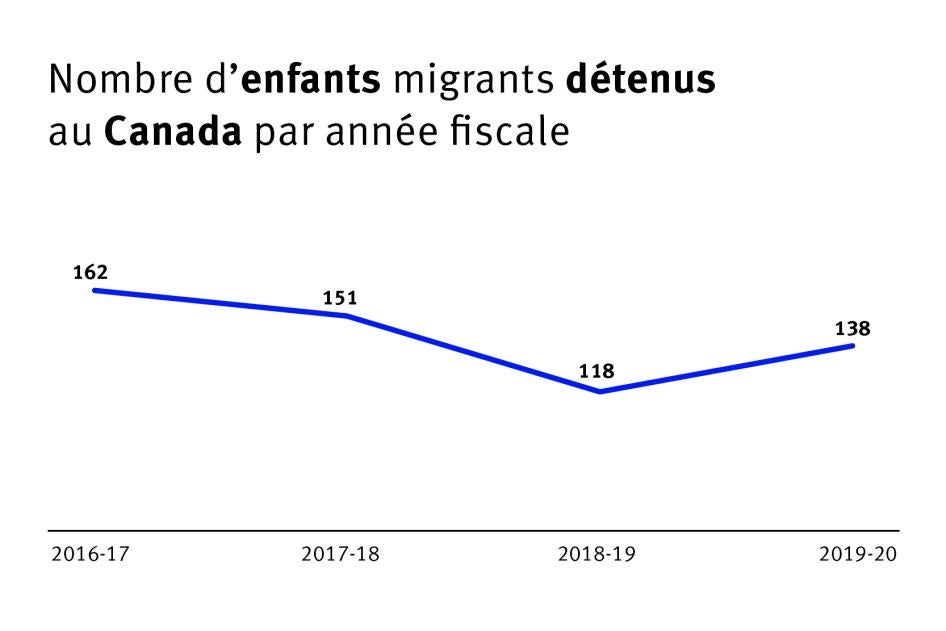

Le Canada place aussi bien des adultes que des enfants en détention pour des motifs liés à l’immigration. Durant l’exercice 2019-2020, il a détenu 8 825 migrant·e·s âgé·e·s de 15 à 83 ans, dont 48 personnes de 65 ans et plus[46]. Par ailleurs, les enfants peuvent être « hébergés » en centre de détention même s’ils ne font l’objet d’aucune décision officielle d’incarcération, afin d’accompagner leurs parents incarcérés ; ils peuvent aussi être séparés de leurs parents[47]. Durant l’exercice 2019-2020, 138 enfants au total ont été placés ou « hébergés » en détention (dont 73 de moins de six ans), soit une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente[48]. L’ASFC ne collecte pas de données sur le nombre d’enfants séparés de leurs parents durant la détention.

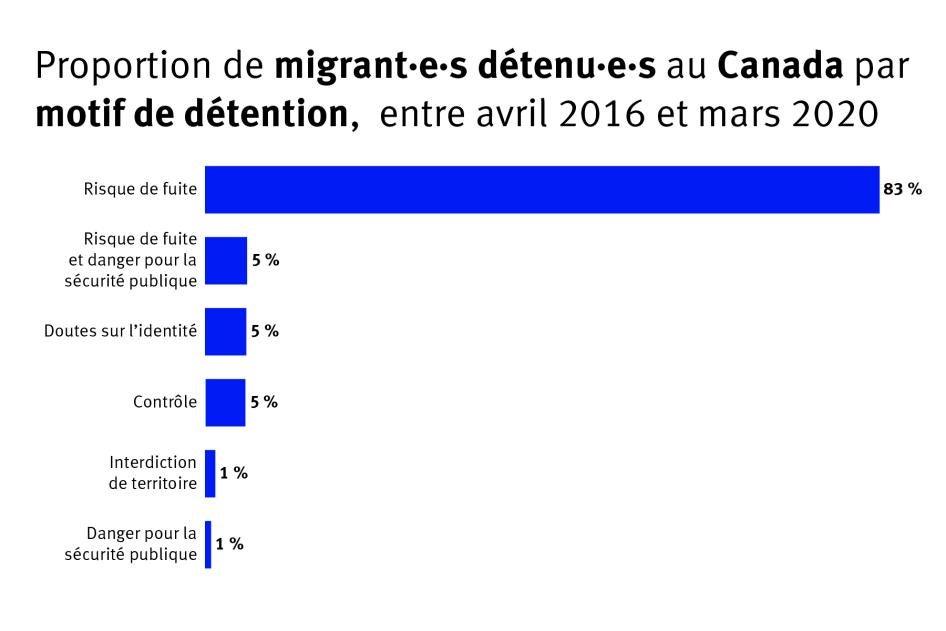

La grande majorité des personnes migrantes détenues sont incarcérées pour des raisons non liées à des questions de sécurité publique[49]. Entre avril 2016 et mars 2020, environ 94 % d’entre elles étaient détenues parce que les autorités soupçonnaient un risque de fuite, c’est-à-dire estimaient que ces personnes risquaient de ne pas se présenter à une audience ou de se soustraire à leur expulsion ; parce que les autorités n’étaient pas satisfaites de leurs papiers d’identité ; ou à des fins d’examen de leur situation[50]. Parmi ces motifs, le plus fréquent était le risque de fuite : entre 81 % et 86 %[51]. Durant cette même période, seule une petite minorité de migrant·e·s – entre 5 % et 7 % – ont été détenu·e·s parce que les autorités considéraient qu’ils ou elles présentaient un risque en matière de sécurité publique[52]. Environ 1 % ont été placé·e·s en détention parce que soupçonné·e·s d’être interdit·e·s de territoire[53]. Aucune personne n’a été placée en détention en raison d’une menace supposée pour la sécurité nationale[54].

Les migrant·e·s détenu·e·s pour risque de fuite représentent non seulement la majorité des personnes incarcérées en général, mais aussi la majorité de celles qui sont placées dans des prisons provinciales[55]. Entre avril 2017 et mars 2020, plus d’un cinquième des migrant·e·s emprisonné·e·s – environ 5 400[56] – ont été placé·e·s dans 78 prisons provinciales sur tout le territoire canadien, aux côtés de détenu·e·s inculpé·e·s d’infractions pénales ou condamné·e·s[57].

Les personnes migrantes qui sont détenues dans des prisons provinciales sont non seulement soumises à un régime plus restrictif que celles qui sont placées dans des centres de surveillance de l’immigration, mais elles ont aussi une plus grande probabilité de rester plus longtemps en détention. Les données obtenues par les chercheur·euse·s en réponse à des demandes formulées au titre de l’accès à l’information montrent que les personnes détenues pendant 90 jours ou plus en 2019 étaient plus souvent incarcérées dans des prisons provinciales que dans des centres de surveillance de l’immigration[58] : 78 % d’entre elles avaient passé au moins une partie de leur détention dans un établissement provincial[59]. Ce pourcentage augmentait à 85 % pour les personnes détenues pendant 180 jours ou plus, et à 100 % pour les personnes détenues pendant 270 jours ou plus[60].

II. Détention des personnes migrantes et santé mentale

Beaucoup de gens ont développé des problèmes de santé mentale en prison.… La plupart du temps, je restais juste allongé et je sentais mon esprit divaguer. Je restais là à respirer l’air brassé par la ventilation. C’est un endroit où il faut être très fort pour ne pas perdre la tête et rester la même personne qu’avant…. Quand je repense à tout ça– toute la pression et le fait d’être séparé de ma femme et de mes enfants – c’était vraiment dur à supporter. Je n’avais rien d’autre à faire que de prier.

--« Charles », migrant ayant été incarcéré dans des prisons provinciales de l’Ontario à deux reprises en 2015 et 2020

La détention pour des raisons liées à l’immigration peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale. Toutes les personnes migrantes ayant été détenues que nous avons interrogées pour ce rapport nous ont dit à quel point la détention avait affecté leur bien-être.

Les chercheur·euse·s ont ainsi interrogé « John », un homme d’une trentaine d’année qui a quitté son pays d’origine en Afrique alors qu’il était encore mineur et qui a passé plusieurs années au Canada après avoir été débouté de sa demande d’asile. L’ASFC l’a placé en détention dans une prison provinciale de l’Ontario pendant environ un an pour risque de fuite. John a vécu plus longtemps au Canada que dans son pays d’origine, et les autorités n’ont pas pu l’expulser car son pays d’origine ne l’a pas reconnu comme ressortissant. John a raconté s’être senti désespéré et avoir eu des pensées suicidaires en détention :

L’une des choses essentielles pour la santé mentale est d’avoir des objectifs, d’avoir quelque chose à attendre…. Quand il n’y a plus rien, quand c’est sans fin, ça devient très difficile.… Nous n’avions plus d’espoir et nous avions le sentiment que quelque chose devait changer. Nous avions l’impression de devoir faire quelque chose de radical. Beaucoup de gens étaient prêts à mourir…. Je me suis donné un délai : si je n’étais pas libéré avant telle date, je trouverai un moyen [de me suicider][61].

Human Rights Watch a aussi interrogé « Daryan », un Irakien qui a demandé l’asile à son arrivée au Canada. Il a été arrêté à l’aéroport et placé dans un centre de surveillance de l’immigration pendant plus d’un mois. Daryan a raconté avoir été le témoin de la crise de santé mentale vécue par son compagnon de cellule, lui aussi demandeur d’asile : « Il ne pouvait pas accepter d’être emprisonné sans raison. C’est pourquoi il a tenté de se suicider. Il s’est cogné la tête très fort contre le mur et il a perdu connaissance.… Puis [l’ASFC] l’a emmené à l’hôpital, menotté[62]. »

Un autre ancien détenu, Abdirahmaan Warssama, somalien, a demandé l’asile en 1989 et a reçu un permis ministériel l’autorisant à rester au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, mais il n’a pas obtenu la résidence permanente. Il a été incarcéré pour risque de fuite pendant plus de cinq ans dans deux prisons provinciales à sécurité maximale entre 2010 et 2015, tandis que les autorités tentaient de l’expulser en Somalie[63]. Il a été libéré après 76 audiences de contrôle des motifs de détention et une décision cinglante de la Cour fédérale du Canada[64]. Après sa libération, Abdirahmaan Warssama a poursuivi le gouvernement en justice, réclamant 55 millions de dollars canadiens de dommages et intérêts. Il a déclaré avoir vécu des « expériences humiliantes et dégradantes » en détention, et notamment avoir été déshabillé entièrement pour des fouilles corporelles, agressé, dépouillé de certaines de ses affaires, privé de vêtements chauds et de soins médicaux, et contraint de supporter des températures glaciales, des conditions de vie insalubres et des confinements prolongés[65]. Il a qualifié sa période de détention de « torture », ajoutant : « Je ne suis plus le même qu’avant [ma détention][66]. »

Un avocat de Toronto qui a travaillé avec des dizaines de migrant·e·s incarcéré·e·s et a défendu certaines des personnes ayant passé le plus de temps en détention pour des raisons liées à l’immigration au Canada a décrit les effets de la détention sur ses client·e·s : « Ce ne sont pas de petits effets. [Ils] ne n’exhibent pas seulement une plus grande anxiété sociale, par exemple. Cela se manifeste physiquement par des tremblements, des hurlements, une incapacité à trouver le sommeil, une impossibilité de fonctionner[67] ». Un autre avocat de Toronto a expliqué aux chercheur·euse·s que certaines personnes détenues qui avaient été défendues par son cabinet avaient des crises si fortes « qu’elles étaient incapables de communiquer[68] ». De même, un autre avocat a observé que certains de ses clients et clientes incarcérés dans des prisons provinciales avaient développé des troubles psychosociaux si graves qu’ils n’étaient plus en mesure d’apprécier les risques qu’ils couraient en cas d’expulsion[69].

Une avocate de Vancouver a raconté le cas d’une de ses clientes, une mère célibataire chez qui on a diagnostiqué une dépression et un stress post-traumatique, et qui avait subi de graves violences domestiques[70]. Lorsqu’elle a été incarcérée pour risque de fuite, elle a été séparée de ses deux enfants[71]. Lors de son audience de contrôle des motifs de détention, il lui a été demandé de décrire les conséquences qu’avaient eu sur elle ses 10 jours de détention :

Terrible. Je suis traumatisée. Ils m’ont mis à l’isolement [pendant] quatre jours. [D’abord] ils m’ont déshabillée. [Puis] ils m’ont mis une robe bizarre parce qu’[ils] pensaient que j’allais me suicider car je suis très déprimée. J’ai beaucoup pleuré, beaucoup, tout le temps, toute la journée, toute la nuit. Je n’ai pas dormi.… Je ne mange pas. Je ne bois pas. Je maigris…. Je crois que je vais mourir, c’est comme si quelqu’un me comprimait la poitrine. J’ai du mal à respirer. Je me sens bloquée – ma respiration reste bloquée à l’intérieur de mon corps. J’ai sonné [inaudible] plein, plein de fois et j’ai tambouriné très fort pour demander de l’aide. Je me sens toujours mal, j’ai la tête qui tourne en permanence[72].

Selon Dr. Efrat Arbel, professeure agrégée à la faculté de droit Peter A. Allard de l’université de Colombie-Britannique, qui consacre une grande partie de ses recherches au système de détention des personnes migrantes au Canada : « Sans la possibilité de prévoir et de se projeter, nous perdons la qualité d’êtres humains[73]. » Dans un article universitaire de 2018, Arbel et son coauteur Ian Davis ont évoqué le « problème du temps » dans le contexte de la détention liée à l’immigration : « Les détenu·e·s ne savent jamais quand – ni même si – leur détention va s’arrêter. Le temps en détention est informe, sans fin et indéterminé[74]. » Selon Arbel, les incertitudes et l’absence de limite de durée inhérentes à la détention dans le contexte de l’immigration au Canada « accaparent toute l’énergie … et sont source de traumatismes répétés[75] ». Une psychiatre qui a travaillé avec des dizaines de personnes migrantes ayant été détenues a confirmé les propos d’Arbel[76].

Selon Dr. Janet Cleveland, psychologue et universitaire de l’université McGill qui consacre une grande partie de ses recherches aux effets de la détention sur la santé mentale des personnes migrantes, beaucoup de ces détenu·e·s connaissent une détérioration de leur santé mentale[77]. Les recherches de Cleveland montrent que même des périodes de détention relativement courtes peuvent provoquer un stress post-traumatique, une dépression et de l’anxiété[78].

D’après Cleveland, l’impression de contrôler la situation, sentiment fondamental que les gens perdent en détention, est « indispensable pour préserver la santé mentale[79] ». Dans les lieux de détention, les règles, la routine et l’environnement hostile privent les personnes migrantes de tout contrôle sur les plus petits détails de leur vie quotidienne. Le sentiment d’impuissance et la perte de contrôle sont tous deux des facteurs de risque de la dépression, et « une fois qu’une personne craque, il peut lui falloir beaucoup de temps pour se remettre, même après la libération, et il peut aussi y avoir des séquelles sur le long terme[80]. »

Pour les personnes qui fuient l’oppression et les persécutions, la détention peut être particulièrement traumatisante et conduire parfois à une grave détérioration de la santé mentale[81]. Une avocate de Toronto spécialisée dans la défense des réfugié·e·s a constaté que la détention pour des raisons liées à l’immigration était d’autant plus choquante pour les demandeur·euse·s d’asile qu’elle semblait « incongrue » par rapport à l’image du pays accueillant qu’ils avaient du Canada : « Ils associent la détention aux régimes répressifs qu’ils ont fuis[82] » Cette même avocate a indiqué que certains de ses clients et clientes avaient tellement perdu espoir en détention qu’ils avaient arrêté les démarches pour tenter d’obtenir un permis de séjour légal au Canada, l’expulsion étant leur seul moyen de sortir de détention[83].

En 2018, un audit externe commandé par le président de la CISR a recommandé que les autorités s’attaquent à « l’énorme problème que représente le traitement équitable et humain à accorder aux personnes détenues qui ont des troubles de santé mentale[84] ». Malgré de nouvelles politiques adoptées récemment, telles que les Directives du président de la CISR sur la détention et le Cadre national en matière de détention liée à l’immigration de l’ASFC[85], beaucoup reste à faire pour remédier aux problèmes plus importants et généralisés qui existent au sein du système de détention liée à l’immigration, en particulier pour les personnes en situation de handicap psychosocial[86]. Selon une avocate ayant plusieurs dizaines d’années d’expérience auprès des migrant·e·s détenu·e·s, « l’ASFC et la Section de l’immigration continuent manifestement de manquer de façon flagrante à leur obligation de prendre en compte correctement l’état de santé mentale quand les gens sont pris dans la machine administrative[87] ».

Le Canada est partie à de nombreuses conventions internationales relatives aux droits humains et a l’obligation juridique de mettre en œuvre des dispositions protégeant les droits des personnes migrantes[88], notamment le droit à la liberté et le droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire[89]. En vertu des normes internationales relatives aux droits humains, la détention pour des motifs liés à l’immigration ne peut intervenir que si elle est raisonnable, nécessaire et proportionnée pour atteindre un intérêt légitime de l’État, et doit tenir compte des moyens moins drastiques d’atteindre le même but. Comme l’a indiqué le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, cette forme de détention ne doit être utilisé qu’à titre exceptionnel, en dernier recours, si cela est nécessaire pour remplir un intérêt légitime de l’État[90]. Le rapporteur spécial sur la torture a conclu que la détention fondée exclusivement sur le statut migratoire outrepassait les intérêts légitimes de l’État et devait être considérée comme arbitraire[91]. Il a par ailleurs indiqué que, notamment du fait de sa durée prolongée ou indéterminée, elle provoquait de graves dommages psychologiques pouvant s’apparenter à des mauvais traitements interdits[92]. Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, les personnes migrantes en situation de handicap ne devraient pas être placées en détention[93], et « la détention pour infraction à la législation sur l’immigration devrait être progressivement abolie[94] ».

La non-reconnaissance des handicaps psychosociaux et l’absence de mesures de soutien

Souvent, les agent·e·s de l’ASFC et les juges de la Section de l’immigration ne reconnaissent pas les symptômes de handicaps psychosociaux chez les personnes migrantes détenues. Selon cinq avocates spécialisées dans la défense des personnes migrantes et réfugiées exerçant dans différentes régions du pays, durant les audiences de contrôle des motifs de détention, les autorités considèrent souvent les comportements de ces personnes comme un refus de coopérer et un motif justifiant leur maintien en détention[95]. Une prestataire de services a décrit une situation dans laquelle son client, détenu à l’isolement depuis plusieurs mois, avait commencé par frustration à se frapper la tête contre les murs, à refuser de manger et à avoir des pensées suicidaires[96]. En réaction, l’ASFC a jugé lors de son audience de contrôle des motifs de détention qu’il n’était « pas coopératif » et a considéré que c’était un argument supplémentaire pour le maintenir en détention ; le tribunal a partagé cet avis et l’homme est resté emprisonné[97].

Dans certains cas, le seul moyen qu’ont les personnes détenues de contrer les allégations qui découlent de symptômes relevant de handicaps psychosociaux mal interprétés est de fournir un dossier médical et un diagnostic officiel, ce qui peut les obliger à subir des examens psychiatriques.

Selon deux avocates, il arrive que, en l’absence de documents justificatifs, les autorités ne croient tout simplement aux handicaps psychosociaux des détenu·e·s[98]. De fait, selon une activiste basée à Montréal, « certains agents de l’ASFC et gardiens du CSI [centre de surveillance de l’immigration] voient dans la vulnérabilité [affective] des détenus une stratégie de manipulation pour obtenir une libération, éviter une expulsion ou bénéficier de plus de droits[99] ».

Le fait d’exiger des dossiers médicaux et des diagnostics officiels pose problème non seulement parce que cela peut conduire à des examens psychiatriques forcés, mais aussi parce que les autorités ne garantissent pas systématiquement aux personnes détenues la possibilité de consulter des professionnel·le·s susceptibles de mener les évaluations requises et de fournir les documents nécessaires. Selon des avocates de différentes régions du pays, il est extrêmement difficile, voire impossible, d’obtenir un examen psychiatrique des personnes détenues, en particulier si elles sont incarcérées dans une prison provinciale, et les autorités ne font généralement rien pour faciliter cette démarche[100]. Une psychiatre a décrit les différents obstacles à la réalisation de tels examens psychiatriques, allant des confinements imposés aux détenu·e·s par manque de personnel aux emplois du temps stricts des prisons en passant par l’impossibilité de rencontrer les personnes détenues autrement qu’à travers une vitre en plexiglas et sans aucune intimité, et les problèmes logistiques d’accès aux prisons provinciales distantes et isolées[101]. Dans ces conditions, il est souvent extrêmement difficile de mener un entretien satisfaisant à des fins d’évaluation psychiatrique.

Les personnes détenues qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier d’examens psychiatriques, mais les autorités doivent aussi donner du poids, dans leurs décisions relatives à la détention, aux observations non médicales réalisées par des pairs, des prestataires de services et des avocat·e·s, et prévoir des aménagements procéduraux pour que les personnes détenues puissent participer à la procédure au même titre que quiconque, ainsi que des aménagements raisonnables dans les autres lieux.

Des détenu·e·s empêché·e·s de prendre des décisions en toute indépendance

Lorsqu’un handicap psychosocial a été diagnostiqué ou est soupçonné chez une personne détenue, le tribunal peut décider qu’elle n’est « pas en mesure … de comprendre la nature de la procédure[102] ». Dans ce cas, il nomme, généralement à partir d’une liste de contractuel·le·s, un·e représentant·e désigné·e de son choix, qu’il rémunère pour « représenter » la personne détenue[103]. Les Commentaires du tribunal sur les Règles de la Section de l’immigration relatives aux représentants désignés qualifient de « personne incompétente » une personne qui « n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure », tout en indiquant que ces personnes « peuvent aussi être aptes à participer aux décisions, selon le type de décision à prendre et selon la nature et la gravité de leur trouble ou de leur incapacité[104] ». Les représentant·e·s désigné·e·s ont de vastes pouvoirs, et doivent notamment :

- décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à donner des directives à son conseil ;

- prendre des décisions concernant l’affaire, ou aider la personne représentée à prendre ces décisions ;

- protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles devant le tribunal[105].

Un audit externe réalisé en 2018 à la demande du président de la CISR a relevé des incohérences dans les rôles assignés aux représentant·e·s désigné·e·s lors des audiences[106]. Dans au moins une audience, la vérificatrice a observé que « la personne détenue n’[avait] pas été autorisée à formuler des observations au motif que son représentant désigné parlait en son nom[107] ».

La vérificatrice a aussi décrit le cas d’un migrant qui a été incarcéré de 2012 à 2016 et qui « a subi un effondrement mental complet après 16 mois de détention » lorsque sa demande de résidence permanente a été rejetée[108]. La vérificatrice a souligné que, pendant les trois années suivantes de sa détention, cet homme avait « cessé de parler et [était] devenu insensible à toute interaction ». Il a fait l’objet d’un diagnostic de catatonie[109]. Pendant cette période, des audiences de contrôles des motifs de détention se sont tenues tous les 30 jours et le tribunal a qualifié à maintes reprises son comportement de « non coopératif », concluant qu’il « nui[sai]t de façon très extrême au processus de renvoi », qu’il « ne [voulait] pas participer », et qu’il avait « choisi de ne pas participer au contrôle des motifs de détention[110] ». Le tribunal a nommé un représentant désigné, qui a assisté à 23 audiences de contrôle des motifs de détention, mais qui a signalé qu’il « n’avait été en mesure à aucun moment de communiquer avec le détenu[111] ». La vérificatrice a par ailleurs observé :

À chaque contrôle des motifs de détention, le représentant désigné a seulement déclaré qu’il n’avait aucune solution de rechange à la détention à offrir. Les contrôles des motifs de détention durent moins de cinq minutes. Le représentant désigné ne soutient à aucun moment que le détenu ne constitue plus un danger pour le public ou un risque de fuite parce qu’il est immobile, passif et non verbal.

La présence du représentant désigné semblait donner l’assurance aux commissaires de la SI [Section de l’immigration] que tout était en ordre, mais, pendant ce temps, le détenu n’avait jamais parlé au représentant désigné et était détenu dans un état catatonique, sans ses médicaments et sans traitement approprié. La seule fois où il a été amené dans la salle vidéo pour un contrôle des motifs de détention, il ne semblait pas conscient de son environnement et avait simplement posé la tête sur la table[112].

La vérificatrice a recommandé que le tribunal élabore « des lignes directrices plus strictes sur le rôle et les responsabilités des représentants désignés » et que « soit mis en place un processus de contrôle de la qualité des conseils et du soutien offerts par les représentants désignés[113] ».

Le système des représentant·e·s désigné·e·s risque de bafouer les droits des personnes migrantes détenues ayant un handicap psychosocial à une procédure régulière et à la capacité juridique – ou leur droit de prendre leurs propres décisions. Plutôt que de se contenter d’aider ces personnes à prendre des décisions concernant leurs affaires juridiques, les représentant·e·s désigné·e·s ont le pouvoir de prendre des décisions à leur place.

Le droit international et régional relatif aux droits humains interdit expressément la discrimination et impose aux États parties de prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination, y compris à l’égard des personnes en situation de handicap[114]. La non-discrimination est aussi l’un des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)[115]. Celle-ci dispose que « toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi[116] ». Elle impose également aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables et procéduraux soient apportés[117], y compris dans des situations de privation de liberté, que ce soit en prison ou dans d’autres lieux de détention officiels[118]. L’article 14(1) de la CDPH dispose qu’« en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté[119] ». Le Comité des droits des personnes handicapées, organe indépendant créé par la CDPH pour superviser sa mise en œuvre, a par ailleurs déclaré que les décisions concernant la détention de personnes migrantes devaient prendre en considération ses effets sur l’état de santé mentale et que les États devraient mettre en place des services appropriés d’aide sociale communautaires à l’intention des personnes présentant un handicap psychosocial[120].

En vertu de la CDPH, les personnes en situation de handicap ont le droit d’être reconnues en tous lieux comme des personnes à part entière devant la loi[121], ce qui implique qu’elles « jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres[122] ». La Convention rejette la présomption selon laquelle les personnes handicapées n’ont pas la capacité d’agir et affirme clairement que leurs volontés et préférences doivent être respectées. Le Comité des droits des personnes handicapées, organe d’expert·e·s indépendant créé par la CDPH pour superviser sa mise en œuvre, reconnaît que la capacité mentale d’une personne et sa capacité à prendre des décisions peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux ou sociaux, mais souligne que la capacité juridique « est un attribut universel inhérent à la personne humaine » dont personne ne peut être privé[123].

L’article 12(3) de la CDPH demande aux États parties de prendre « des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique[124] ». Dans son interprétation des dispositions de la Convention, le Comité de la CDPH déclare : « À tout moment, y compris dans les situations de crise, l’autonomie individuelle des personnes handicapées et leur capacité de décision doivent être respectées[125]. » À cette fin, la CDPH impose aux États d’aider les personnes handicapées à exercer leur capacité juridique[126], par le biais d’un système appelé la « prise de décisions assistée ». Le Comité des droits des personnes handicapée précise, de façon cruciale, que « l’accompagnement dans l’exercice de la capacité juridique … ne devrait jamais équivaloir à une prise de décisions substitutive[127] ».

Le Canada a ratifié la CDPH mais a fait une déclaration interprétative et une réserve à propos de l’article 12 :

Le Canada reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la base de l’égalité avec les autres. Le Canada comprend que l’article 12 permet des mesures d’accompagnement et de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique dans des circonstances appropriées et conformément à la loi.

Dans la mesure où l’article 12 peut être interprété comme imposant l’élimination de toutes mesures de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer l’utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu’elles soient assorties de garanties appropriées et effectives[128].

Selon plusieurs juristes, étant donné que la CDPH a pour mission d’affirmer l’indépendance, l’égalité et la participation maximales des personnes handicapées dans la société, la réserve du Canada sur la capacité juridique des personnes en situation de handicap psychosocial « entrave sévèrement l’objet et le but de la Convention »[129].

Les audiences de contrôle des motifs de détention auxquelles les détenu·e·s présentant un handicap psychosocial ne peuvent pas participer de façon satisfaisante ne devraient pas se tenir après la simple nomination de représentant·e·s désigné·e·s pour « représenter[130] » les personnes en question et prendre les décisions à leur place. Ces procédures sont contraires aux droits des personnes détenues car elles portent atteinte à leurs droits à une procédure régulière et à la capacité juridique. Le fait que le Canada n’offre pas d’aménagements procéduraux aux migrant·e·s détenu·e·s qui présentent des handicaps psychosociaux constitue une violation de la CDPH[131]. Lorsque ces personnes ne peuvent pas exercer leur capacité juridique par le biais de la prise de décisions assistée ni bénéficier d’audiences respectueuses de la régularité de la procédure, elles doivent être libérées et recevoir l’aide dont elles ont besoin en dehors de la détention. Comme indiqué plus haut, selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, les personnes migrantes en situation de handicap ne devraient pas être placées en détention[132].

Plusieurs personnes interrogées pour ce rapport ont aussi qualifié d’ambigu et inefficace le système des représentant·e·s désigné·e·s. Une représentante désignée a ainsi indiqué avoir été « confrontée aux limites éthiques et aux frontières mal définies de [son] rôle de représentante désignée[133] ». Une autre représentante désignée a fait remarquer : « Il ne semble y avoir nulle part de bonne réponse pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale en détention.… Il est parfois difficile de savoir comme se rendre utile[134]. » Deux avocat·e·s et un activiste ont également fait part d’inquiétudes similaires sur l’inefficacité du système des représentant·e·s désigné·e·s[135].

Du fait de l’ampleur de leurs responsabilités, les représentant·e·s désigné·e·s ont aussi du mal à expliquer leur rôle aux personnes détenues. Une représentante désignée a ainsi expliqué que certaines personnes détenues pensaient qu’elle était une fonctionnaire de l’État, en conséquence de quoi il lui était difficile d’établir de la confiance et de bonnes relations[136]. Quand les personnes sont détenues dans des prisons provinciales, il est encore plus difficile pour les représentant·e·s désigné·e·s d’entrer en contact avec elles car il faut passer par les gardiens pour organiser une conversation téléphonique[137]. Une représentante désignée a indiqué : « Il est presque impossible pour [les détenu·e·s] de savoir qui je suis et comment je peux aider. Je ne suis qu’une voix de plus au téléphone[138]. »

Malgré leurs immenses responsabilités, les représentant·e·s désigné·e·s ne reçoivent pas de véritable formation ou soutien. Une représentante désignée a déclaré avoir été « choquée et horrifiée par la formation [qu’elle a] reçue[139]. » Cette formation, d’une durée approximative d’une à deux heures, a comporté une présentation des « bases du droit » et une information limitée sur les ressources communautaires, mais rien sur les handicaps psychosociaux[140]. En particulier, elle ne contenait « rien de substantiel sur la manière de travailler avec des personnes ayant de graves problèmes de santé mentale » ni sur « ce que cela signifie d’agir dans l’intérêt supérieur des personnes lorsqu’on vous donne des orientations contraires à ce que vous pensez être le mieux pour elles[141]. »

Des mesures coercitives en réponse aux handicaps

Nous n’avons rien à faire en prison.… Nous ne méritons pas de vivre ainsi. Ils devraient nous laisser en liberté et au moins nous permettre de sortir respirer un peu d’air frais, afin que nous ayons l’impression d’être humains.… J’ai commencé à prendre des antidépresseurs en détention et j’en prends encore parfois. Ces médicaments m’assomment.

— « Ken », migrant ayant été incarcéré dans une prison provinciale de l’Ontario de 2013 à 2017

Plusieurs avocat·e·s ont dit aux chercheur·euse·s avoir constaté que, lorsque les services de l’immigration reconnaissaient un handicap psychosocial chez une personne détenue, ils y voyaient souvent un facteur de risque et réagissaient par des mesures coercitives[142]. Le manuel d’exécution de la loi de l’ASFC indique aux agent·e·s que le « comportement instable » d’une personne, associé à « un déséquilibre mental », constaté lors d’un entretien « peut constituer un indicateur important quant à l’évaluation du danger et laisser supposer que la personne pourrait devenir violente[143]. »

Ces pratiques s’apparentent à de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap psychosocial. Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, la jurisprudence du Comité de la CDPH établit clairement que le fait d’être porteur d’un handicap réel ou supposé ne doit jamais constituer un motif de privation de liberté : « Il est contraire à l’article 14 de permettre le placement en détention de personnes handicapées au motif qu’elles risquent de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. La détention non volontaire de personnes handicapées fondée sur un risque ou une dangerosité présumés liés au handicap est contraire au droit à la liberté[144]. »

Selon sept avocat·e·s interrogé e·s pour ce rapport, dans les procédures judiciaires, les agent·e·s de l’ASFC utilisent les handicaps psychosociaux comme argument contre les personnes détenues, affirmant que leur état les rend « peu fiables », « trompeuses », « indignes de confiance », « incontrôlables » ou « incapables de se conformer aux conditions qui leur sont imposées[145] ». Dans certains cas, ont-ils dit, des agent·e·s ont aussi affirmé que des détenu·e·s en situation de handicap psychosocial présentaient un risque de fuite car on ne pouvait pas compter sur eux pour se présenter en vue de leur expulsion ou à une audience[146]. Une avocate de Toronto a raconté qu’une de ses clientes avaient été maintenue en détention car le tribunal avait conclu qu’elle « serait mieux [en détention] » étant donné qu’« elle allait clairement mal et qu’elle ne serait pas capable de se conformer aux conditions de sa libération[147] ».

Selon cinq avocat·e·s et une activiste représentant des personnes en détention dans différentes régions du Canada, lorsque les détenu·e·s présentent ou signalent des symptômes révélant une tendance suicidaire ou indiquent souffrir de tels symptômes, les agent·e·s de l’ASFC ont tendance à considérer, dans les audiences de contrôle des motifs de détention, que cela justifie leur maintien en détention, où il sera possible de les empêcher de se faire du mal ou de se suicider[148]. Une avocate a affirmé : « Je conseille à mes clients d’éviter de dire à l’ASFC qu’ils ont des idées suicidaires car j’ai peur que ce ne soit utilisé contre eux[149]. »

L’ASFC utilise la détérioration de la santé mentale des personnes migrantes comme argument non seulement pour les maintenir en détention, mais aussi pour justifier leur arrestation. Une activiste qui aide depuis plus de 15 ans des migrant·e·s incarcéré·e·s a constaté que, lorsqu’une date d’expulsion était annoncée aux gens durant un entretien avec l’ASFC, les fonctionnaires pouvaient leur demander si la perspective d’une expulsion les inquiétait ou les déprimait ; des personnes ont, selon elle, été placées en détention et sous surveillance pour risque de suicide parce qu’elles avaient simplement paniqué ou exprimé leur peur d’être expulsées[150]. De fait, « une crise provoquée par l’annonce d’une date d’expulsion [peut être] utilisée pour justifier la détention », a déclaré cette activiste[151].

Placement dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l’immigration

Je ne faisais qu’attendre et prier, j’essayais de me convaincre que la situation n’était pas si grave. Je me disais qu’ils ne pourraient pas me laisser ici.… Je ne me sentais pas comme un être humain dans cette prison : je me sentais comme un chien. Les gardiens ouvraient la porte uniquement pour me nourrir.

— « Joseph », migrant ayant été détenu dans une prison de l’Ontario en 2020

En février 2021, lors d’un entretien avec les chercheur·euse·s de Human Rights Watch et Amnistie internationale, des agent·e·s de l’ASFC ont indiqué que les personnes présentant un handicap psychosocial étaient parfois placées dans des prisons provinciales afin qu’il soit possible de « les gérer efficacement au vu de leur comportement » ou pour faciliter « l’accès à des soins spécialisés[152] ». Or, les soins de santé mentale font cruellement défaut dans les prisons provinciales et ont fait l’objet de récents rapports du Comité consultatif d’experts sur la transformation des soins de santé dans les établissements correctionnels de l’Ontario, du conseiller indépendant pour les services correctionnels de l’Ontario, et de la Commission ontarienne des droits de la personne[153]. Un rapport publié en 2019 par la vérificatrice générale de l’Ontario a conclu : « Les établissements correctionnels n’ont pas été aménagés pour fournir des soins adéquats au pourcentage croissant de détenus pouvant avoir un problème de santé mentale[154]. »

La cour supérieure de l’Ontario a aussi critiqué les traitements infligés aux personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales. Dans l’affaire d’Ebrahim Touré, un homme en situation de handicap psychosocial incarcéré pour risque de fuite pendant plus de cinq ans (de 2013 à 2018), la cour a conclu que sa détention s’apparentait à « un traitement cruel et inhabituel », en violation de la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette affaire révélait « un manquement institutionnel inexcusable des autorités fédérales à leur obligation de protéger les intérêts des personnes placées sous sa responsabilité et son contrôle[155] ». Dans l’affaire de Kashif Ali, un homme détenu pendant sept ans de 2010 à 2017, la cour a estimé que l’un des facteurs qui rendait sa détention illégale était le fait qu’il ne pouvait pas bénéficier de soins médicaux dans la prison provinciale : « Des éléments attestent que M. Ali a développé des problèmes de santé, tant physique que mentale, qui ne seront pas correctement pris en charge tant qu’il restera dans un établissement de détention provincial[156]. »

Trois avocat·e·s ont constaté que leurs client·e·s détenu·e·s dans des prisons provinciales avaient tendance à développer de graves symptômes relevant de handicaps psychosociaux[157]. Une avocate a déclaré : « La prison n’est pas l’endroit où aller pour obtenir des soins de santé mentale[158]. » Un autre a souligné : « La prison n’est pas un lieu adapté pour quelqu’un qui est activement suicidaire[159]. » Dans les prisons provinciales, beaucoup de détenu·e·s exhibent des signes d’anxiété, de dépression et d’insomnie, perdent espoir et ont des pensées suicidaires[160].

Le manuel d’exécution de la loi de l’ASFC indique que, même si un·e professionnel·le de santé recommande de ne pas transférer une personne dans une prison provinciale pour des raisons médicales, c’est aux responsables du centre de surveillance de l’immigration (qui sont des fonctionnaires de l’ASFC) que revient le pouvoir de prendre la décision finale sur le placement[161]. Deux représentant·e·s désigné·e·s de Toronto ont raconté qu’après avoir demandé pourquoi leurs client·e·s avaient été placé·e·s dans une prison provinciale plutôt que dans un centre de surveillance de l’immigration, des responsables de l’ASFC leur avaient répondu que le centre de surveillance de l’immigration (qui est géré par l’ASFC) avait refusé de les accueillir en raison de leur état de santé mentale[162]. Un avocat de Toronto a aussi constaté que certains de ses client·e·s qui exprimaient des pensées suicidaires au moment de leur arrestation étaient emmené·e·s directement dans une prison provinciale, et que d’autres qui avaient été placé·e·s initialement en centre de surveillance de l’immigration avaient été transféré·e·s dans une telle prison après avoir fait part de pensées suicidaires, « au motif que la prise en charge psychologique est soit disant meilleure en prison[163] ». De même, une avocate de Montréal a observé que les migrant·e·s détenu·e·s qui exprimaient des pensées suicidaires étaient transféré·e·s du centre de surveillance de l’immigration à une prison provinciale[164].

L’ASFC reconnaît qu’elle « exerce un contrôle limité sur les conditions de détention » dans les établissements provinciaux, ce qui « rend difficile l’application d’une norme commune de soins[165] ». À la demande des chercheur·euse·s qui voulaient savoir si l’ASFC restait responsable de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes migrantes détenues dans des prisons provinciales, des fonctionnaires de cette agence ont répondu : « En vertu d’accords avec les autorités correctionnelles provinciales, les détenus doivent pouvoir avoir bénéficier de soins médicaux de routine ou d’urgence quand ils sont incarcérés dans [une prison provinciale][166] ».

Selon le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, les personnes migrantes « ne doivent pas être incarcérées dans des lieux tels que des postes de police, des maisons d’arrêt, des prisons ou d’autre établissements carcéraux car ceux-ci sont conçus pour les personnes qui ont affaire à la justice »[167]. Le Groupe de travail a également indiqué que « les migrants ne devaient pas être mélangés avec les autres détenus incarcérés pour des raisons pénales »[168]. Il a souligné que la détention liée à l’immigration « ne devait pas être punitive par nature » et que les « personnes migrantes ne devaient pas être considérées ou traitées comme des criminel·le·s, ni considérées uniquement sous l’angle de la sécurité nationale ou publique ni de la santé publique »[169].

Surmédication et manque de soutien en matière de santé mentale

Ils [le personnel médical de la prison] nous donnent des somnifères [des antidépresseurs] pour faire de nous des zombies. Il faut avoir une bonne vivacité d’esprit ici.… Il faut trouver comment éviter de devenir un zombie. Tout ce qu’ils veulent c’est nous donner des somnifères plutôt que d’écouter nos problèmes.[170]

— « Joseph », migrant ayant été détenu dans une prison provinciale de l’Ontario en 2020

Selon une psychiatre qui a travaillé avec des dizaines de personnes migrantes détenues et d’autres personnes incarcérées pour des raisons pénales, les soins de santé dans les prisons provinciales se limitent généralement à des aides pharmacologiques fournies par des médecins. Le soutien psychothérapeutique et les autres soins de santé mentale et aides psychologiques sont rares[171]. Un ancien détenu a souligné : « Ils préfèrent vous donner [des médicaments] que de mettre en place un soutien psychologique ou vous demander ce qui vous arrive réellement et pourquoi vous vous sentez ainsi[172]. » Selon trois anciens détenus et deux avocates, au lieu d’adapter les prescriptions aux besoins des détenu·e·s, les médecins des prisons provinciales se contentent souvent de leur prescrire des antidépresseurs[173].