Kurz nachdem er an Deck des Rettungsschiffs gebracht wurde, begann Abebe sich einzubringen. Er bot an, Care-Pakete an die anderen Geretteten zu verteilen. Er meldete sich freiwillig, um die „Willkommensrede“ der Mitarbeiter*innen von Ärzte ohne Grenzen (Médécins Sans Frontières, MSF) für die vielen anderen Äthiopier*innen an Bord ins Amharische zu übersetzen. In den folgenden Tagen, als das Rettungsschiff Geo Barents in Richtung Italien segelte, dolmetschte er für das medizinische Personal und andere.

Ich ging im September 2024 an Bord der Geo Barents, um zu dokumentieren, wie das Team von MSF in einem harschen physischen und politischen Umfeld in See stach, um Leben zu retten. Sieben Jahre zuvor, im Oktober 2017, hatte ich zwei Wochen auf der Aquarius verbracht, einem Schiff, das von Ärzte ohne Grenzen und SOS MEDITERRANEE, einer weiteren Rettungsorganisation, betrieben wurde. Seitdem hat sich die Situation für Menschen, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, um Europa zu erreichen, noch weiter verschlechtert.

-

In den letzten zehn Jahren sind allein im Mittelmeer Zehntausende Menschen gestorben oder werden vermisst. Die Vereinten Nationen haben seit 2014 mindestens 31.363 „vermisste Migrant*innen“ verzeichnet. Die zentrale Mittelmeerroute zwischen Nordafrika und Italien/Malta ist dabei die mit Abstand tödlichste.

-

Als Reaktion auf die tödliche Migrationspolitik der Europäischen Union betreiben Nichtregierungsorganisationen Rettungsschiffe im zentralen Mittelmeer. Sie patrouillieren in internationalen Gewässern. Diese Karte zeigt die Routen von neun Rettungsschiffen im Zeitraum August bis Oktober 2024.

-

In diesem Essay geht es um die Reise, die ich unternommen habe, und darum, wie ich miterlebt habe, wie 206 Menschen gerettet wurden.

Quelle: MarineTraffic-Daten für Such- und Rettungsschiffe zwischen dem 1. August und dem 31. Oktober 2024; Projekt „Missing Migrants“ der Internationalen Organisation für Migration (IOM).

Abebe war einer von 206 Menschen, die Ärzte ohne Grenzen am Nachmittag des 19. September 2024 aus zwei völlig überfüllten, seeuntüchtigen Booten mitten im Mittelmeer gerettet hatte. Die beiden Boote mit Frauen, Männern und Kindern, die hauptsächlich aus Syrien, Eritrea und Äthiopien stammten, hatten am frühen Morgen Sabratha in Libyen verlassen.

Als wir uns zum Gespräch zusammensetzten, erfuhr ich von dem Leid, das sich hinter Abebes freundlichen Augen verbarg. Der 20-jährige Abebe, der einen Abschluss in Statistik hat, sagte, er sei 2023 vor dem anhaltenden Konflikt in seiner Heimatregion Amhara im Nordwesten Äthiopiens geflohen. Er erzählte, dass er von der Fano-Miliz der Region Amhara unter Druck gesetzt worden war, zu den Waffen gegen die Regierung zu greifen, und dass er von den bundesstaatlichen äthiopischen Truppen wiederum verdächtigt wurde, obwohl er nichts getan hatte. „Ich will nicht kämpfen. Die Fano sagen, dass sie für die Freiheit der Amhara-Region kämpfen, aber ich sehe diese Freiheit nicht. Sie sind für viele Tote verantwortlich – auf beiden Seiten. Ich will nicht sterben […]. Sie [das Militär] gehen davon aus, dass alle Menschen in der Amhara-Region der Fano-Miliz angehören. Das sehen sie als Rechtfertigung, auf uns zu schießen, uns zu schlagen oder zu verhaften […]. Deshalb musste ich das Land verlassen.“

Abebe erzählte mir, dass er zwei Monate in der Gefangenschaft von Schleuserbanden in Kufra verbracht hatte, einem wichtigen Knotenpunkt für Menschenschmuggel und Durchgangsstation für Migrant*innen und Schutzsuchende im Südosten Libyens. Dort wurde er geschlagen, bis seine Mutter ihr Haus verkaufte, um ihn freikaufen zu können. Als er im April 2024 das erste Mal versuchte, das Meer zu überqueren, eingepfercht im Rumpf eines Holzbootes mit Menschen, die sich um ihn herum wegen Seekrankheit und des Benzingeruchs übergeben mussten, fing die libysche Küstenwache das Boot ab und brachte die Passagier*innen zurück nach Zawiya, einer Stadt an der Westküste Libyens, etwa 45 Kilometer westlich der Hauptstadt Tripolis.

Dort wurde er vier Monate lang im Al-Nasr-Gefängnis festgehalten, das auch als „Osama-Gefängnis“ bekannt ist. Da er kein Geld hatte, um sich freizukaufen, arbeitete er für den Leiter des Gefängnisses als Reinigungskraft und Dolmetscher, bis er schließlich entlassen wurde.

Abebes Entschlossenheit und was er erlebt, und in Kauf genommen hat, hat er mit vielen Asylsuchenden, Geflüchteten und Migrant*innen gemein. Seine Erfahrungen zeigen auch, welche Folgen eine EU-Politik hat, die auf Abschreckung und Eindämmung der Migration setzt – ohne Rücksicht auf die menschlichen Kosten.

Seenotrettung

-

Die Geo Barents verlässt Neapel am 12. September und steuert Augusta auf Sizilien an. Am 16. September gehe ich in Augusta an Bord, und die Geo Barents verlässt den Hafen gegen 17 Uhr.

-

Am zweiten Tag nehme ich an Einsatzbesprechungen und Schulungen teil. Die Geo Barents steuert in südlicher Richtung das vorgesehene Rettungsgebiet an.

-

Die Geo Barents erreicht am 18. September das vorgesehene Rettungsgebiet und beginnt mit ihrem Patrouillendienst. Der Leiter des Such- und Rettungsteams gibt eine Schulung zu verschiedenen Arten von Rettungsmeldungen und wie diese ordnungsgemäß zu erfassen sind.

-

Am 19. September alarmiert das Flugzeug Seabird 2 die Geo Barents über zwei Boote in Seenot. Die MSF-Crew rettet 206 Menschen aus zwei überfüllten Holzbooten.

-

Nach der zweiten Rettungsaktion ordnen die italienischen Behörden an, dass die Geo Barents nach Italien zurückkehren soll. Gemäß der Richtlinie „entfernter Hafen“ muss die Geo Barents in Genua anlegen, drei Tage Fahrt von der letzten Rettungsaktion entfernt.

Die italienischen Behörden ordnen dann an, dass das Schiff für 60 Tage festgehalten wird.

Quelle: MarineTraffic-Daten für Such- und Rettungsschiffe zwischen dem 1. August und dem 31. Oktober 2024.

Die EU hat sich nach und nach ihrer Verantwortung entzogen, Menschen in Seenot im Mittelmeer zu retten. Damit macht sie sich mitschuldig an den Verletzungen der Rechte von Migrant*innen, Schutzsuchenden und Geflüchteten in Libyen und anderswo.

Jetzt weitet sie ihre rechteverletzende Kooperation mit libyschen Behörden auch auf andere Länder wie Tunesien und den Libanon aus. Dort werden Menschen misshandelt und können ungeachtet des Risikos für sie erneut ausgewiesen oder abgeschoben werden (im Rahmen sogenannter „Kettenabschiebungen“). Italien behindert zudem systematisch die humanitäre Arbeit von Rettungsgruppen.

Im Jahr 2017 war ich Zeugin, wie die Besatzung der Aquarius in sechs verschiedenen Einsätzen, die vom italienischen Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) koordiniert wurden, mehr als 600 Menschen rettete. Sie wurden in Palermo (Sizilien) an Land gebracht und das Schiff kehrte umgehend in die internationalen Gewässer vor der Küste Libyens zurück, um anderen Booten in Not zu helfen.

Diesmal wies das italienische MRCC die Geo Barents an, sofort nach der Rettungsaktion nach Italien zurückzukehren, und zwang das Schiff, bis nach Genua zu fahren, drei Seetage vom zentralen Mittelmeer entfernt, um die Passagier*innen von Bord gehen zu lassen. Dann ordnete die Regierung an, das Schiff für 60 Tage festzusetzen, weil die Besatzung den Anweisungen der libyschen Behörden nicht nachgekommen sei – und das obwohl ein libysches Patrouillenboot die Rettungsaktionen behindert und die Crew bedroht hatte. All das ist wertvolle Zeit, in der die Besatzung der Geo Barents hätte weitere Menschenleben retten können.

Das kleine Luftaufklärungsflugzeug Seabird der Rettungsorganisation Sea-Watch benachrichtigte die MSF-Besatzung darüber, dass es zwei Holzboote gesichtet hatte.

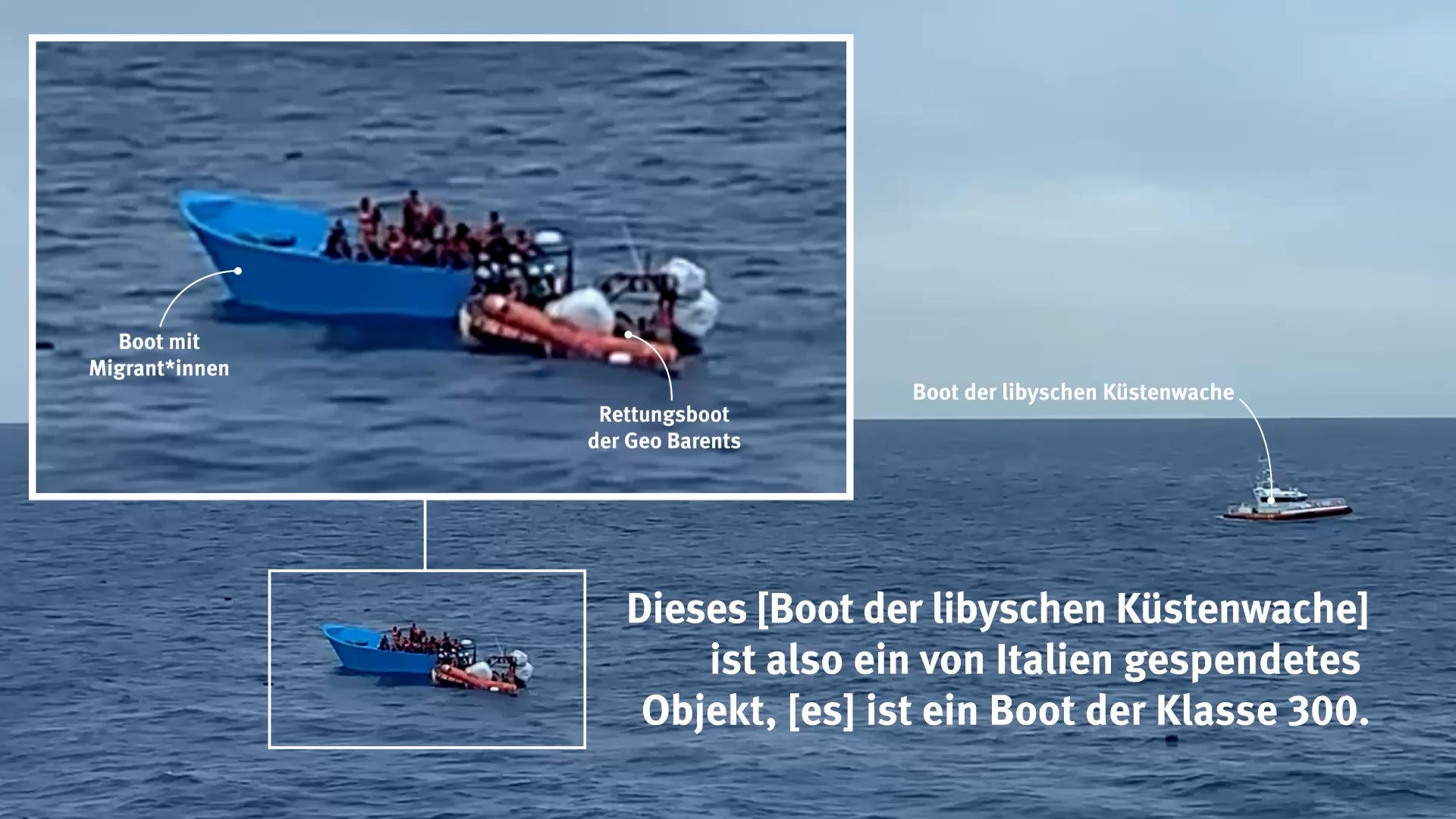

Bei der Rettungsaktion am zweiten Boot musste ich miterleben, wie ein libysches Patrouillenboot in hoher Geschwindigkeit auf das Holzboot zusteuerte, während die MSF-Besatzung noch dabei war, den Menschen in das kleine Schlauchboot zu helfen, das sie bei solchen Rettungsaktionen verwendet. Jemand auf dem libyschen Boot befahl Ärzte ohne Grenzen über Funk, die Rettungsaktion abzubrechen, da sie sonst das Feuer eröffnen würden. Nach intensiven Verhandlungen brachte das Rettungsteam schließlich alle an Bord der Geo Barents. Das libysche Boot, das in einer italienischen Werft gebaut und von der italienischen Regierung gespendet worden war, umrundete das Rettungsschiff mehrmals, bevor es davonfuhr.

Wie die libysche Küstenwache die Geo Barents bedroht

„Es ist ihnen egal, ob du stirbst“

Während für Menschen, die auf seeuntüchtigen Booten das Mittelmeer überqueren, ihre Rettung die größte Hoffnung ist, ist für die meisten der größte Alptraum, durch libysche Sicherheitskräfte abgefangen zu werden. Im Laufe der Jahre haben mir viele Menschen gesagt, dass sie lieber ertrunken wären, als nach Libyen zurückgebracht worden zu sein. Alle, mit denen ich auf der Geo Barents sprach, sind in Libyen misshandelt worden, sie wurden Opfer von Erpressung, Zwangsarbeit, Folter und Vergewaltigung. Ihre Erfahrungen gleichen in erschreckender Weise denen, von denen mir vor sieben Jahren die Menschen auf der Aquarius berichteten.

Es liegen unzählige Beweise für die brutale Behandlung von ausländischen Schutzsuchenden und Migrant*innen in Libyen vor. Den Vereinten Nationen zufolge gibt es nachweislich geheime Absprachen zwischen staatlichen Kräften, einschließlich der libyschen Küstenwache, und Schleusernetzwerken. Die UN haben festgestellt, dass staatliche Sicherheitskräfte und bewaffnete Milizen bis heute Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Migrant*innen in Libyen begehen.

Viele Menschen aus Afrika berichteten, dass sie Monate oder sogar Jahre in der Gefangenschaft von Schleusern verbracht haben. Afnii, eine 18-jährige Somalierin, erzählte mir mit sehr leiser Stimme, dass sie gegen Ende der zwei Jahre, die sie in einem Lager von Schleppern in Kufra eingesperrt war, wiederholt von mehreren Schleusern gleichzeitig vergewaltigt wurde. Als sie schwanger wurde, entließ man sie aus dem Lager und schickte sie nach Tripolis, wo sie vollkommen auf sich allein gestellt war. Dort brachte sie ein kleines Mädchen zur Welt und war auf Almosen und die Hilfe von Fremden angewiesen.

Sie erzählte mir, dass sie sich entschloss, mit ihrer Tochter die Überfahrt zu wagen, und dann in den nächsten Alptraum hineingeriet. Sie sei in einem Schmugglerlager gelandet, wo einer der Schleuser ihr nur dann etwas zu Essen für ihr Baby besorgen wollte, wenn sie Sex mit ihm hatte. Afniis Tochter starb, als sie sieben Monate alt war. Afnii ist das Pseudonym, das die junge Frau für sich selbst gewählt hat – es ist der Name ihrer Tochter.

Huda, die heute 18 Jahre alt ist, sagte, sie sei mit 13 Jahren aus Somalia verschleppt worden. Sie habe zwei Jahre mit ihrer jungen Tante in einem Schmugglerlager in Kufra verbracht, „ohne die Sonne zu sehen“. Dort seien sie und Hunderte andere Menschen furchtbaren Misshandlungen ausgesetzt gewesen. Huda sagte, dass sie und ihre Tante, die sie eher als Schwester betrachtet, nicht wie so viele andere Frauen dort vergewaltigt wurden, weil sie noch so jung waren. Aber der Mann, der für sie verantwortlich war, hätte sie regelmäßig geschlagen und „sie eines Nachts mitgenommen und ihnen etwas Schlimmes angetan […] das hatten wir nicht verdient“.

Habtom, 40, aus Eritrea, sagte, er habe sechs Jahre in Kufra unter sklavenähnlichen Bedingungen verbracht. „Sie [die Schleuser] zwangen uns, ohne Bezahlung auf einem Bauernhof zu arbeiten“, sagte er. Außerdem hätten die Schleuser Videos davon gemacht, wie sie die Menschen schlagen und diese dann deren Familien und Freund*innen geschickt, um Geld für ihre Freilassung zu erpressen. Als er und andere bei einem Fluchtversuch entdeckt wurden, schlugen die Schleuser sie „mit Gewehrkolben, Rohren und Ästen. Es ist ihnen egal, ob du stirbst“.

Der Rest von Habtoms Geschichte gibt einen Einblick, wie Schlepperbanden von dem System der Ausbeutung und Gewalt profitieren, an dem nicht nur sie, sondern auch staatliche Akteure beteiligt sind. Er erzählte mir, dass er sich mit dem Geld, das er schließlich für seine Freilassung zusammenbekommen konnte, eine Art Servicepaket erkaufte: die Fahrt von Kufra zur Küste, einen ersten Versuch der Bootsüberfahrt, Geld für die Freilassung aus der Haft, falls er abgefangen wird, und einen zweiten Versuch. Habtoms erster Versuch endete nach nur 30 Minuten, als die libysche Küstenwache von Zawiya sein Boot abfing. Er sagte, er habe vier Tage im Osama-Gefängnis verbracht, bevor er gegen Geld freigelassen wurde und es erneut versuchen konnte.

Durch ihre Unterstützung für die libysche Küstenwache trägt die EU direkt zu diesem Kreislauf massiver Misshandlungen bei. Die EU-Institutionen und -Mitgliedstaaten haben Millionen von Euro in Programme zur Stärkung der Kapazitäten der in Tripolis ansässigen Regierung der Nationalen Einheit (GNA) gesteckt, eine der beiden konkurrierenden Regierungen in Libyen, deren Macht größtenteils auf Bündnissen mit Milizen beruht, die Boote vor der Küste Libyens abfangen.

Die EU-Grenz- und Küstenwache Frontex überwacht von Flugzeugen aus das zentrale Mittelmeer und gibt die Koordinaten von Booten mit Migrant*innen, Schutzsuchenden und Geflüchteten an die Küstenwachen von Anrainerstaaten weiter, darunter auch an Libyen. Mit diesen Informationen erleichtert Frontex das Abfangen von Bootenund macht sich mitschuldig an den Rechteverletzungen.

Fast alle, mit denen ich auf der Geo Barents sprach, schilderten unabhängig von ihrer Nationalität, dass sie mindestens einmal auf See abgefangen und bei der Rückkehr nach Libyen inhaftiert wurden. Neben Abebe wurden noch vier weitere Personen im Osama-Gefängnis festgehalten; alle fünf sagten, sie hätten für ihre Freilassung hohe Geldbeträge gezahlt.

Überlebende auf der Geo Barents betrachten eine Karte von Italien, 20. September 2024. © 2024 Judith Sunderland/Human Rights Watch

Ahmed, ein 16-jähriger Syrer, erzählte mir, dass er viermal eine Überfahrt versucht hatte, bevor er von Ärzte ohne Grenzen gerettet wurde. Bei seinem ersten Versuch im Dezember 2023 habe er 13 Stunden lang im Rumpf eines Holzbootes gelegen und sich chemische Verbrennungen am ganzen Körper durch mit Meerwasser vermischtem Benzin zugezogen, bevor er abgefangen wurde. Monate später, nachdem er sich erholt hatte, sagte er, habe er es drei weitere Male versucht, aber jedes Mal sei sein Boot abgefangen und nach Libyen zurückgebracht worden, wo er inhaftiert worden sei. Bei seinem vierten Versuch, im August, sei sein Boot fast direkt nach Abfahrt von zwei schwarzen Schnellbooten abgefangen worden. Zusammen mit etwa 130 anderen Personen sei er in das Osama-Gefängnis gebracht worden, wo er sechs Tage lang in einem überfüllten, dunklen Raum mit unebenem Boden untergebracht gewesen sei, der mit aus der Toilette überlaufendem Wasser bedeckt gewesen sei. Ein Wärter, der ihn nicht mochte, habe seinen Kopf gegen eine Wand geschlagen. Er habe 1.500 USD für seine Freilassung zahlen müssen.

Was mir Nulan, ein 24-jähriger Syrer mit einem Abschluss in Softwaretechnik, erzählte, legt ein neueres Teil dieses grausamen Puzzles offen: das Abfangen durch tunesische Kräfte und die anschließende Abschiebung nach Libyen. Die EU hat ihre finanzielle und politische Unterstützung für Tunesien zur Migrationskontrolle aufgestockt, obwohl sich die Menschenrechtslage in diesem Land alarmierend verschlechtert hat und Migrant*innen diskriminiert und misshandelt werden.

Frontex folgt bei der Benachrichtigung tunesischer Behörden über Boote im Mittelmeer derselben Systematik wie bei den maritimen Koordinierungszentren der EU-Staaten, obwohl es dokumentierte Fälle von Rechteverletzungen durch tunesische Sicherheitskräfte gibt, darunter exzessive Gewalt, willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen, gefährliche Manöver auf See und kollektive Ausweisungen.

Nulan sagte, er habe im Februar 2024 bei seinem ersten von vier Versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, etwa 18 Stunden auf See verbracht, als tunesische Kräfte begannen, sein Boot zu verfolgen. Sie drohten zu schießen und warfen schließlich ein Netz, um den Motor zu stoppen. Nulan beschrieb, wie er über Nacht festgehalten wurde, wie die Sicherheitskräfte allen Handys und Geld abnahmen und ihn dann zusammen mit etwa hundert anderen Menschen zur libyschen Grenze brachten.

Er sagte, er sei der „libyschen Regierung übergeben worden, die an der Grenze auf uns wartete“. Dann sei er ins Al-Assa-Gefangenenlager gebracht worden, das etwa 20 Kilometer von der Grenze zu Tunesien entfernt liegt. „Es ist kein Gefängnis, es ist ein Ort des Grauens. Überall Gewehre. Sie bestrafen die Menschen. Kein Essen, kein Wasser. Wenn man Wasser trinken will, muss man auf die Toilette gehen […]. Es ist ein schrecklicher Ort, schreckliche Menschen. Unglaublich.“ Nulan erzählte mir, er habe nach vier Tagen 1.500 USD für seine Freilassung bezahlt.

Ein Schiff voller Menschlichkeit

Die meiste Zeit der dreitägigen Fahrt nach Genua verbrachte ich auf dem „Schutzdeck“, wo sich alle Männer aufhielten. Ich tauschte mit allen ein Lächeln aus, deren Sprache ich nicht verstand, beobachtete die Menschen, die sich angeregt unterhielten, Karten spielten oder sich ausruhten, und fand mit Hilfe einer Karte die Namen der Inseln heraus, die wir passierten, als wir uns der Halbinsel näherten. Immer wieder lehnten sich Männer über die Reling am hinteren Ende des Decks und starrten aufs Meer. Andere unterhielten sich, während sie darauf warteten, dass das medizinische Personal sie zur Untersuchung aufrief. Es gab immer Personen, die dem MSF-Personal beim Putzen oder Essen ausgeben halfen. An einem Nachmittag machten einige Mitglieder des Rettungsteams mit einer Gruppe Dehnungsübungen.

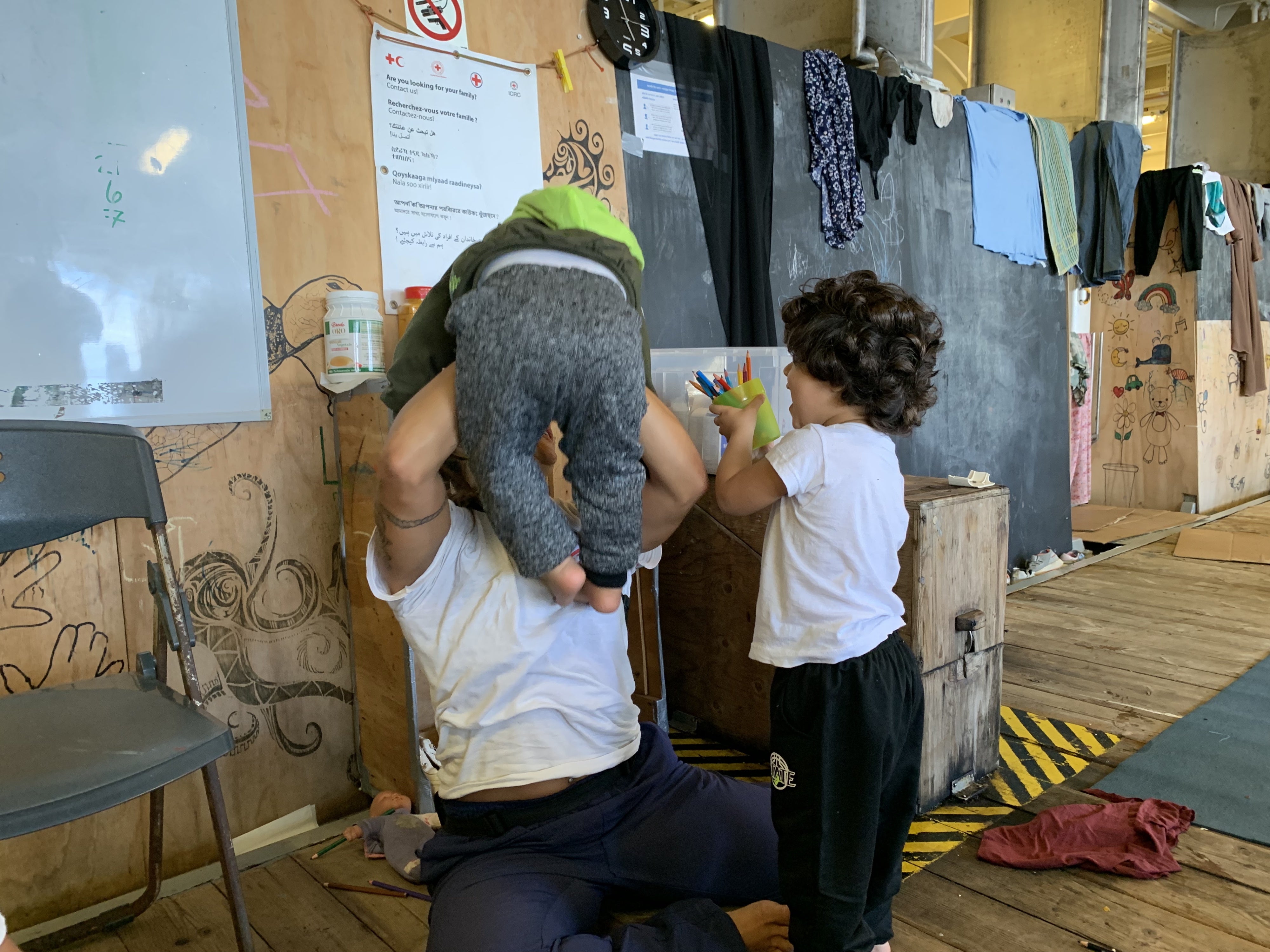

Manchmal ging ich auch auf das kleinere Deck, wo sich Frauen und jüngere Kinder aufhielten. Es hätte deutlich ruhiger sein können, wären da nicht die vier tobenden Kinder einer unheimlich ruhigen Syrerin gewesen. Der kleine Adam, ein 18 Monate alter eritreischer Junge, ließ sich nicht davon abhalten, jeden Zentimeter des Decks zu erkunden. Maria, die Hebamme von Ärzte ohne Grenzen, eine lebhafte Belgierin mit einem liebevollen Lächeln und wachsamen Blick, untersuchte zahlreiche Frauen und bat verschiedene Mitarbeiter*innen von Ärzte ohne Grenzen und Beobachter*innen wie mich, sich um die Kinder zu kümmern. Einige der Frauen waren gesprächig und neugierig, sogar fröhlich und hoffnungsvoll. Andere waren eher zurückhaltend. Einigen konnte man ansehen, was sie auf der Reise durchgemacht und welche Gewalt sie erfahren hatten.

Auf diesem Schiff, mitten auf dem Meer habe ich jede Menge Menschlichkeit erlebt. Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten und Geschichten, jedoch vereint durch die oft grausamen Umstände ihrer Fluchtversuche, aber auch durch einen unzerbrechlichen Lebenswillen.

Der Blick nach vorn

Die Stimmung an Bord war ausgelassen, als die Geo Barents am 23. September Genua erreichte. Die Menschen sind nicht nur auf der Flucht vor Not und Misshandlung, sondern auch auf dem Weg in eine Zukunft, die sie sich und ihren Familien mit Ehrgeiz und Entschlossenheit aufbauen wollen.

Huda, die 18-jährige Somalierin, hatte sich selbst Englisch beigebracht, indem sie nachts in der Bibliothek Filme ansah und Bücher las, als sie über ein Jahr lang als unbezahlte Hausangestellte bei einer wohlhabenden Familie in Tripolis gearbeitet hatte. Im Alter von 12 Jahren hatte sie die Schule verlassen müssen und träumt heute davon, zu studieren. „Ich möchte eine Ausbildung machen, da ich in meinem Land nicht die Möglichkeit dazu hatte. Die letzten vier Jahre ging es nur ums Überleben. Mein Ziel ist es, zur Schule zu gehen und zu lernen, und ich möchte Ärztin werden, damit ich Menschen helfen kann.“

Nada, 34 Jahre alt und im siebten Monat schwanger, und Firaz, ein 50-jähriger Vater von vier Kindern, beide aus Syrien, erzählten mir, dass sie die Misshandlungen in Kauf nahmen, um ihren Kindern Stabilität und Hoffnung geben zu können. Als ich Ahmed, den 16-jährigen Jungen aus Syrien, nach seinen Hoffnungen für die Zukunft fragte, sagte er, er wolle wieder Tennis und Gitarre spielen und sein Studium fortsetzen, um Zahntechniker zu werden.

Maria, die Hebamme, beschrieb den Beginn der Ausschiffung als einen bittersüßen Moment. Die Menschen „sind aufgeregt und voller Hoffnung, aber auch ein wenig verängstigt“, sagte sie. „Wir wissen, was auf sie zukommt, es ist ein neues, schweres Kapitel.“ Das stimmt, denn viele haben einen langen Weg vor sich. Die feindselige Stimmung gegenüber Migrant*innen und Geflüchteten in Europa bestimmt die Schlagzeilen und hat die positiven Geschichten von gastfreundlichen Gemeinden und fleißigen, widerstandsfähigen und fürsorglichen Neuankömmlingen verdrängt. Wenn man ihnen jedoch eine echte Chance gibt, werden die meisten von denen, die hier ankommen und bleiben, sich selbst, ihren Familien und ihren neuen Communitys helfen.

Ich habe in letzter Zeit oft mit Menschen gesprochen, die in den vergangenen Jahren aus dem Meer gerettet wurden. France, eine 18-jährige Frau aus Kamerun, wurde im Jahr 2022 von SOS MEDITERRANEE gerettet. Jetzt macht sie eine Ausbildung zur Köchin in Auxerre, Frankreich, und träumt davon, ihr eigenes Restaurant mit afro-französischer Küche zu eröffnen. „Ich bin auf dem richtigen Weg“, sagte sie mir. Der dreißigjährige Keita wurde 2014 von der italienischen Küstenwache gerettet. Ursprünglich aus Mali stammend, hat er als Dolmetscher gearbeitet (er spricht acht Sprachen). Jetzt arbeitet er im Bereich Logistik in Rimini, Italien, wo er gelandet ist, nachdem er eine enge Beziehung zu einer italienischen Familie aufgebaut hatte. Keita hat vor Kurzem die italienische Staatsbürgerschaft beantragt.

Wenn wir uns die Geschichten der Menschen genauer ansehen, die diese gefährlichen Reisen unternehmen, bekommen wir ein besseres Verständnis. Natürlich gibt es Herausforderungen, aber es gibt ebenso viele Erfahrungen, wie man sie effektiv bewältigen kann. Ebenso gibt es Chancen, Vorteile und Verpflichtungen. Die Europäer*innen sollten von ihren Regierungen eine gute und verantwortungsvolle Politik erwarten können, die die Rechte aller respektiert und sich an gemeinsamen Werten und unserer kollektiven Menschlichkeit orientiert.

Die Rettung von Menschenleben auf See und die Ausschiffung von Schutzsuchenden an sicheren Orten müssen Priorität haben. Gruppen, die Leben retten, sollten unterstützt und nicht in ihrer Arbeit behindert werden. Frontex sollte mit Unterstützung der EU-Länder der Rettung von Menschenleben Vorrang vor dem Abfangen von Booten einräumen. Die EU sollte ihre Migrationspolitik grundlegend neu ausrichten, um sichere und legale Wege freizumachen, so dass Fluchtsuchende weniger abhängig von Schleuserbanden sind. Die EU sollte außerdem die Zusammenarbeit mit Sicherheitskräften in Ländern aussetzen, die die Rechte von Menschen verletzen. Jeder Mensch, der an einer EU-Grenze ankommt, sollte eine faire und wirksame Chance erhalten, Asyl zu beantragen oder einen anderen Antrag auf Bleiberecht zu stellen.

Abebe, der sanftmütige Äthiopier, der stets bereit war zu helfen, erzählte mir, dass ihm die statistische Problemlösung zwar gefiel, es aber nicht das war, was er machen wollte und wofür er brannte. Stattdessen möchte er Mechaniker werden. Vor allem aber möchte er seine Familie in Äthiopien unterstützen. Seine Stimme brach, als er von den schlimmen Erfahrungen seiner Mutter und der Angst um seinen jüngeren Bruder berichtete. Er sagte, dass, als er erkannte, dass es sich um ein Rettungsschiff handelte und nicht um libysche Sicherheitskräfte, die ihnen mitten im Mittelmeer entgegenkamen: „Ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben gut, wie ein freier Mensch. In diesem Moment fing ich an, mir Ziele für die Zukunft zu setzen […]. Ich werde zuerst ein besseres Leben für meine Mutter und für mich selbst schaffen. Ich denke, ich werde hart arbeiten.“

Judith Sunderland ist stellvertretende Direktorin für Europa und Zentralasien bei Human Rights Watch.