Alors que les agences humanitaires mettaient en place des opérations dans les camps en 2012 et 2013, les autorités nationales et étatiques du Myanmar ont à plusieurs reprises refusé leurs demandes de terrains et de ressources adéquates pour installer des camps conformes aux normes internationales. Au lieu de cela, le gouvernement a appliqué des lignes directrices techniques strictes qui ont rendu inévitables la surpopulation, les inondations et les incendies. « Le HCR [l’agence des Nations Unies pour les réfugiés] disait que ce terrain pouvait accueillir 800 maisons, mais il nous obligeait à en construire 1 200 », a déclaré un fonctionnaire des Nations Unies impliqué dans la construction de ces camps.

Les restrictions imposées aux groupes d’aide n’ont fait que croître pendant la dernière décennie. Les abris temporaires, conçus à l’origine pour ne durer que deux ans, se sont détériorés au fil des moussons, entraînant des réparations incessantes. Les conditions de vie qui en résultent sont, à dessein, sordides.

« Pour nous, le camp n’est pas un endroit où il est possible de vivre », a déclaré Anwar Islam.

« Il est impossible de décrire la dégradation des conditions de vie dans ces camps », a déclaré Michael McGrath, alors directeur de Save the Children au Myanmar, en 2019. « Je les ai visités à de nombreuses reprises, et ils font partie des pires endroits où vivre et élever des enfants que j’ai vus au cours d’une longue carrière dans l’humanitaire à travers le monde. Les familles s’entassent dans l’unique pièce d’une "maison longue" prévue pour cinq familles, bordée d’interminables rangées de latrines creusées dans une mer de boue ».

La plupart des camps se trouvent sur d’anciennes rizières et des zones côtières de faible altitude. Lors des inondations annuelles, les fosses des latrines débordent, contaminant les pompes à main et les puits et propageant des maladies.

En avril 2022, à l’approche de la mousson, l’ONU a fait état de nouvelles restrictions imposées par la junte sur les projets d’infrastructure dans les camps, qui ont obligé 28 000 Rohingyas à vivre dans des maisons longues inadaptées et nécessitant des réparations urgentes, dont beaucoup « mettent en danger la vie des habitants et des autres résidents ».

Les agences humanitaires font état de cas d’enfants rohingyas qui se noient dans les fosses de latrines mal sécurisées, des puits et des étangs stagnants. Après de multiples incidents mortels en 2014, les groupes d’aide ont demandé au gouvernement, par le biais du département de l’Irrigation, de les aider à améliorer les conditions de sécurité, sans succès. Un document humanitaire de 2019 note – suite à la mort d’un nouvel enfant dans une latrine – que presque toutes les sources d’eau à ciel ouvert n’étaient toujours pas protégées.

La surpopulation des maisons longues et autres abris de fortune du camp est omniprésente. « Les choses ne se sont pas améliorées », a déclaré Aung Zaw Min. « Nous sommes toujours dans de longs abris, dans la même situation. Dans un abri normal, il n’y a qu’une seule pièce pour tous les membres de la famille, et dans un long abri, il y a huit pièces pour huit familles qui viennent d’endroits différents. Dans ma famille, nous sommes 13 personnes. C’est difficile de tenir dans une seule pièce. Nous n’avons aucune intimité. »

Ces conditions de vie impossibles ont entraîné un nombre croissant de décès qui auraient pu être évités. La Mission d’établissement des faits sur le Myanmar soutenue par les Nations Unies, a conclu que les forces de sécurité avaient « délibérément infligé des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction physique des Rohingyas » – ou « mesures de mort lente » – un acte génocidaire.

Les Rohingyas qui vivent dans les camps sont confrontés à des taux plus élevés de malnutrition, de maladies d’origine hydrique et de mortalité infantile et maternelle que leurs voisins rakhines. Les indicateurs de santé n’ont fait que se détériorer au cours des dix dernières années. Des enfants continuent de mourir d’épidémies répétées de diarrhée aiguë, la dernière ne remontant qu’à février 2022.

L’accès aux établissements de santé se limite le plus souvent à des cliniques de soins de base situées dans les camps et gérées par des organisations non gouvernementales. Pour se rendre à l’hôpital général de Sittwe, le seul établissement de soins complexes qui accepte les Rohingyas, il faut payer des frais excessifs et suivre une procédure d’orientation onéreuse, même pour les cas où la vie est en danger. Les patients musulmans reçoivent des traitements dans une salle séparée, sous surveillance ; les dons de sang sont réservés à l’ethnie rakhine.

« Il est difficile de prévenir les problèmes pendant l’accouchement », a déclaré Myo Myint Oo à propos des risques mortels pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Les femmes de son camp accouchent avec des assistantes qui ne sont pas formées, a-t-il expliqué. « Parfois, il arrive que la mère et l’enfant meurent tous les deux ».

Les craintes vis-à-vis de l’hôpital de Sittwe sont monnaie courante, alimentées par des rumeurs de médecins sans cœur et de décès inexpliqués. Par conséquent, les gens hésitent à se faire soigner avant qu’il ne soit trop tard – engendrant un engrenage mortel.

« Parfois, nous n’emmenions pas nos enfants chez le médecin, persuadés que nous étions que lorsque les nôtres allaient chez le médecin, ils n’en revenaient pas vivants », a déclaré Hamida Begum. « Parfois, nos enfants mouraient sur nos genoux. Nous refusions qu’ils meurent à cause des médecins bouddhistes. Lorsque nos enfants mouraient par manque de traitement médical, nous devions les enterrer sans funérailles. »

Pour la plupart des 72 000 enfants dans les camps, l’accès à l’éducation se limite à des centres d’apprentissage temporaires disposant de peu de ressources, et dirigés par des enseignants bénévoles.

Les groupes humanitaires affirment que les familles sont de moins en moins motivées pour trouver le minimum d’éducation informelle existant. Elles ne voient pas quelles sont les opportunités pour leurs enfants, a déclaré un travailleur humanitaire. « Elles se disent : "A quoi bon envoyer mon enfant à l’école ? Que peuvent-ils faire ?" »

« Mes deux fils allaient dans les centres d’apprentissage temporaires car il n’y avait pas d’installations scolaires », a déclaré Hamida Begum. « Là-bas, il n’y a pas d’avenir. »

Plus de 40 000 enfants sont nés dans les camps et ne connaissent aucune vie en dehors du cantonnement.

En privant les Rohingyas d’éducation, on marginalise définitivement la communauté et on empêche les jeunes générations d’imaginer un avenir autonome et digne. Forcer les enfants à grandir sans apprendre les langues rakhine ou birmane, en ne parlant que le rohingya, c’est durcir la barrière de la ségrégation.

Kamal n’est jamais retourné à l’école après les violences qui ont éclaté en 2012. À la place, il a trouvé un travail occasionnel avec un groupe d’aide qui le payait 30 000 kyats (20 dollars américains) par mois.

La plupart des Rohingyas ont été contraints d’abandonner les métiers qu’ils exerçaient avant 2012. D’anciens enseignants et commerçants se sont retrouvés à devoir chercher un travail ponctuel comme journaliers pour un salaire moyen de 3 000 kyats (2 dollars) par jour, qui dépend largement de l’aide étrangère.

« Avant 2012, je me rendais au port principal de Sittwe avec mon bateau », a déclaré Nur Kamal, qui travaillait comme pêcheur avant d’être envoyé dans les camps. « J’ai perdu mon bateau pour toujours. La vie est devenue très dure. Il n’y a pas de liberté de mouvement, pas d’opportunités de travail. Depuis que j’ai perdu mon bateau, je n’ai plus rien. »

Le manque de travail a poussé un nombre important de Rohingyas à tenter des évasions à haut risque. Depuis 2012, environ 170 000 demandeurs d’asile rohingyas ont embarqué sur des bateaux de passeurs dans le golfe du Bengale et la mer d’Andaman, la plupart en espérant rejoindre la Malaisie où la présence d’une communauté rohingya relativement importante laisse entrevoir la promesse d’un travail.

En avril 2014, des agents du recensement du Myanmar sont arrivés au camp de Kamal, flanqués de policiers et de militaires. Pour les Rohingyas, qui ont été exclus du recensement à l’échelle nationale à moins qu’ils ne s’identifient comme « Bengalais », les questions des enquêteurs ont été brèves. « L’équipe du recensement m’a demandé : "Quelle est votre ethnie ?" », a déclaré un homme du camp de Dar Paing. « Quand j’ai répondu "Rohingya", ils sont partis. »

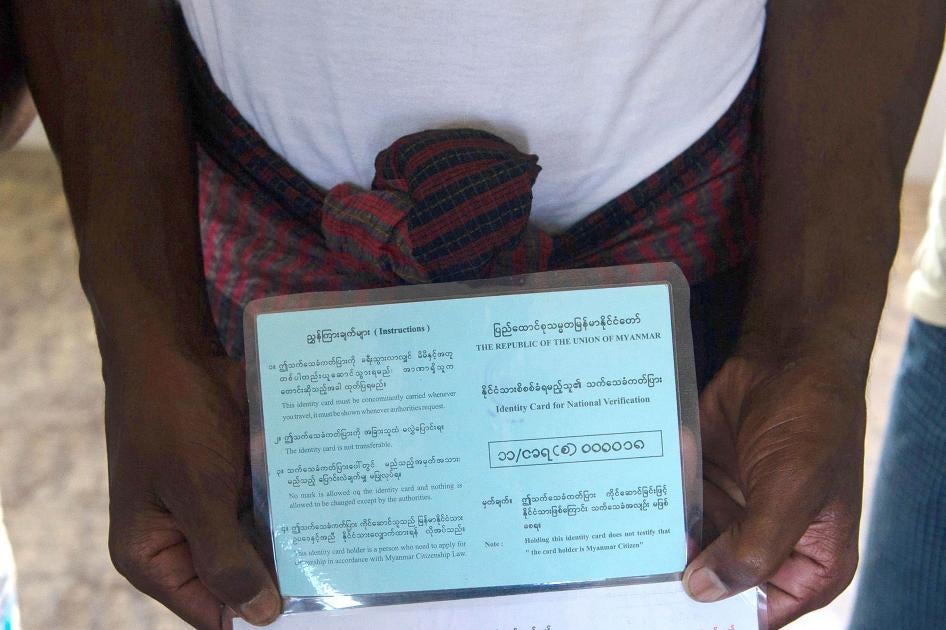

Le droit des Rohingyas à la nationalité et à l’identité n’a cessé d’être érodé au cours des décennies. En 1982, le gouvernement militaire a adopté une nouvelle loi sur la citoyenneté fondée sur l’appartenance ethnique qui a effectivement privé les Rohingyas de la citoyenneté, faisant d’eux la plus grande population apatride au monde. Les autorités ont collecté puis annulé les cartes d’identité, pour les remplacer par une succession de pièces d’identité de plus en plus restrictives et réglementées.

La loi de 1982 place les Rohingyas en situation de vulnérabilité, sans aucune protection juridique de leurs droits. En liant l’ethnicité à la citoyenneté, et la citoyenneté à la liberté de circulation et à d’autres droits fondamentaux, les autorités ont créé un système d’oppression à plusieurs vitesses.

« Ils disent que nous sommes des colons étrangers », a déclaré un homme rohingya. « Mon grand-père avait une carte de citoyenneté. Ma mère. Mon père. Mon frère aîné. Mais ils prétendent que je ne suis pas un citoyen. » Pendant les violences de 2012, des responsables et des villageois rakhines ont confisqué et brûlé les documents de nombreux Rohingyas. Certains ont conservé d’anciennes pièces d’identité qui ne sont plus reconnues, seul lien tangible avec leur identité, dont le déni se retrouve dans tout ce qu’ils ont perdu.

Après les violences de 2012, l’influence des groupes ultranationalistes bouddhistes s’est accrue, exploitant le récit nationaliste qui présentait les musulmans comme une menace existentielle pour l’État bouddhiste. La rhétorique déshumanisante s’est répandue dans tout le pays.

Dans tout l’État de Rakhine, l’infrastructure de l’apartheid a érodé la communication entre les Rohingya et les Rakhine, favorisant une profonde méfiance et solidifiant l’idée d’un « Autre rohingya ».

Bien que privés de leurs droits lors des élections législatives de 2015, de nombreux Rohingyas ont gardé l’espoir qu’Aung San Suu Kyi et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, après avoir remporté une victoire écrasante, mettraient fin à leur internement et endigueraient la propagande haineuse qui pullule dans les rues mais aussi, avec une intensité croissante, en ligne.

« Après les élections de 2015, il y a de l’espoir dans les camps », a déclaré Myat Noe Khaing, qui avait fui l’État de Rakhine l’année précédente. « Ils pensent que les choses vont changer. Un an après, ils réalisent que la Dame [Aung San Suu Kyi] ne fera rien pour nous. »

En 2016, Aung San Suu Kyi, alors dirigeante du pays, a demandé à l’ONU et aux gouvernements étrangers de ne pas utiliser le terme « Rohingya ».

Myat Noe Khaing s’interroge sur le sort qui lui est réservé simplement parce qu’il est Rohingya. « Ai-je tort ? D’être Rohingya, d’être originaire de Rakhine ? Je me demande ce que j’ai fait de mal. Chez moi, il n’y a rien de mal. »

En octobre 2016, un groupe armé de l’ethnie Rohingya appelé Harakah al-Yaqin, qui s’était formé en réaction aux violences de 2012, a attaqué trois postes de police dans le nord de Rakhine. Les forces de sécurité ont répondu par des opérations dites de nettoyage, tuant et violant des Rohingyas et incendiant leurs villes.

En août 2017, après de nouvelles attaques du groupe armé, rebaptisé depuis l’Armée du salut des Rohingya de l’Arakan (ARSA), l’armée a lancé une campagne méthodique de massacres, de viols et d’incendies criminels. Des milliers de personnes ont été tuées. Plus de 730 000 Rohingyas ont fui ces actes génocidaires pour se réfugier au Bangladesh.

La région centrale de l’État de Rakhine a été de plus en plus militarisée. Dans les camps, les autorités ont mis en place de nouveaux points de contrôle et prolongé les couvre-feux. Les descentes de police dans les abris sont devenues plus fréquentes, « même pour vérifier s’il y a un couteau dans la cuisine », selon des Rohingyas.

Lors d’un incident survenu en octobre 2016, la police a rassemblé un groupe de jeunes hommes rohingyas des camps de Sittwe. « Ils nous ont dit de ne pas leur faire de problèmes et nous ont demandé de leur dire s’il y avait des personnes de l’ARSA à l’intérieur de nos camps de déplacés », a déclaré un homme. « Ils ont continué à nous frapper. »