La « justice » populaire au Burundi

Complicité des autorités et impunité

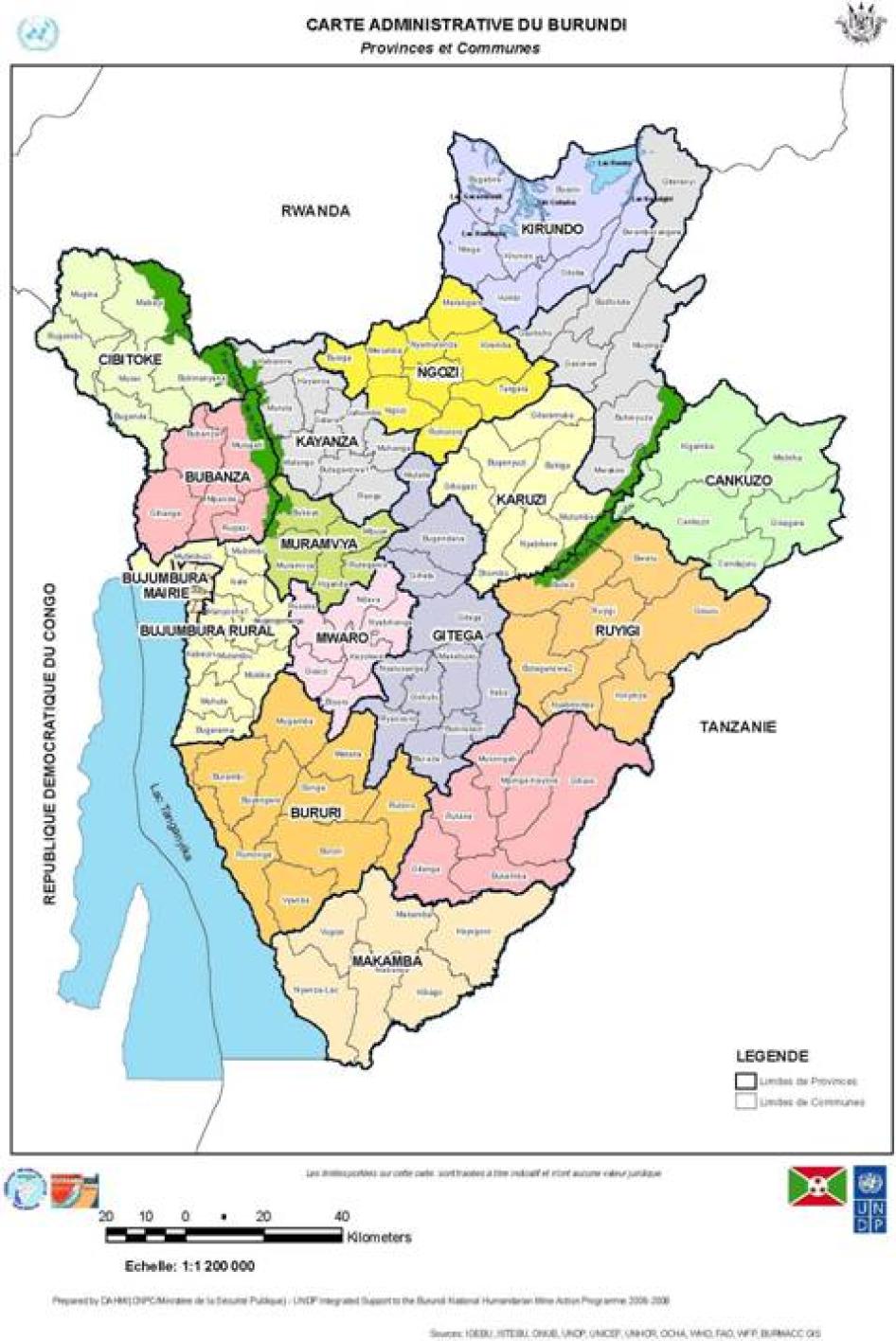

Carte du Burundi

© Programme des Nations Unies pour le Développement au Burundi

I. Résumé

« Si un voleur vole, on n’a pas besoin d’un procès. Il est tué sur place. »

‒ C.I., commune de Butaganzwa, province de Ruyigi, 7 juillet 2009.

Simon Ruberankiko a été brûlé vif par ses voisins le 1er août 2009. Ruberankiko, un homme séropositif de 54 ans, malade au point de ne plus pouvoir cultiver ses propres champs, était sorti furtivement de chez lui la nuit pour voler de la nourriture dans les champs d’un voisin. Furieux qu’il ait volé un régime de bananes, des habitants de la localité l’ont attrapé, battu et recouvert d’herbe sèche à laquelle ils ont mis le feu. Quelques jours auparavant, un autre voleur présumé avait été brûlé vif à quelques kilomètres de là. Personne n’a été arrêté pour aucun des deux meurtres.

Le meurtre de Simon Ruberankiko a eu lieu sur une colline[1] rurale de Muyinga, l’une des provinces du Burundi où la « justice populaire »[2] est la plus courante. À la mi-2009, en l’espace de quatre mois, au moins neuf personnes ont été tuées dans des circonstances similaires à Muyinga, et une dixième a failli subir le même sort, faisant de Muyinga l’une des provinces les plus dangereuses du Burundi pour les personnes accusées de méfaits.

Dans un premier temps, la police a fait montre de quelques velléités d’enquêter sur le meurtre de Ruberankiko mais elle a rapidement renoncé en l’absence de toute assistance des administratifs à la base (responsables de l’administration locale) qui lui donnaient l’impression de protéger les meneurs du groupe de lyncheurs. La plupart des agressions liées à la « justice » populaire —dont au moins 74 meurtres sur l’ensemble du pays en 2009 et au moins 59 cas où les victimes ont été blessées—n’ont donné lieu à aucune enquête policière.

Ces personnes ont subi la vindicte populaire pour divers délits présumés, notamment pour adultère, vol simple (commis sans violence ou autres circonstances aggravantes), vol à main armée, viol et meurtre. Lorsque les chercheurs de Human Rights Watch et l’Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues(APRODH) ont demandé aux habitants—dont certains ont révélé d’eux-mêmes qu’ils avaient participé aux meurtres—d’expliquer pourquoi ces personnes soupçonnées de délits étaient si fréquemment tuées plutôt que d’être remises à la police, les réponses étaient presque toujours identiques. Les gens ont déclaré qu’ils n’avaient plus confiance dans les forces de police ni dans le système judiciaire qui sont paralysés par la corruption, l’incompétence et un manque de moyens. Le même commentaire revenait souvent : « Lorsque nous appréhendons des voleurs et les remettons à la police, ils sont libérés deux ou trois jours plus tard. Alors nous avons décidé de nous charger nous-mêmes de la justice. »

Le fait que la justice populaire fasse si rarement l’objet d’une enquête, et encore plus rarement d’un châtiment, montre une acceptation implicite de cette pratique par les autorités de l’État. Aux termes du droit international, l’État est tenu de garantir la sécurité de tous ses citoyens, y compris de ceux qui sont soupçonnés de délits. Mais certains responsables, en particulier au niveau local, participent eux-mêmes aux actes de justice populaire. D’autres ferment les yeux. Mal formés, débordés et sous-équipés, les policiers se mettent dans bien des cas en défaut d’ouvrir des enquêtes. Parfois, ils expriment ouvertement leur soutien à ceux qui sont prêts à se charger de rendre justice eux-mêmes : un chef de poste de la police à Mutaho, dans la province de Gitega, a déclaré à Human Rights Watch et à l’APRODH que toute personne qui attrapait quelqu’un en flagrant délit de vol la nuit pouvait légitimement tuer le voleur.

Les meurtres de présumés criminels décrits dans le présent rapport ont lieu dans le contexte d’un pays émergeant d’un conflit et rongé par une effroyable pauvreté. La guerre civile de 1993-2009 a détruit les infrastructures et affaibli les institutions publiques, ainsi que la confiance envers l’administration publique. Elle laisse derrière elle un appareil judiciaire en proie aux difficultés et des forces de police qui ont dû être reconstruites en repartant de zéro.

Les Burundais espéraient que les élections démocratiques de 2005 et la fin de la plupart des combats en 2006 déboucheraient sur une meilleure sécurité, une justice impartiale et un niveau de vie plus élevé. Même si le sentiment de sécurité de la majeure partie des Burundais s’est légèrement amélioré, le Burundi continue d’être confronté à une combinaison explosive de facteurs, à savoir la pauvreté, l’absence de forces de police efficaces, la circulation de dizaines de milliers d’armes légères, ainsi que l’insuffisance de perspectives économiques et éducatives, en particulier pour les milliers de jeunes ex-combattants que la guerre a laissés dans son sillage. Ces facteurs empêchent tout recul des différents types de criminalité, du vol simple au meurtre.

Aucune statistique fiable sur la justice populaire au Burundi n’existait avant 2008, moment où la mission des Nations Unies au Burundi—qui avait prêté attention au problème et ouvert des enquêtes sur certains cas dès son arrivée dans le pays en 2004—a commencé à rassembler systématiquement des données sur ce type de meurtres et de passages à tabac. En dépit du manque de données, la plupart des observateurs burundais ont toutefois laissé entendre à Human Rights Watch et à l’APRODH que la justice populaire était rare avant la guerre civile qui a touché le pays de 1993 à 2009 et que le phénomène est apparu et a pris de l’ampleur pendant la guerre et après celle-ci. La guerre a rendu la population insensible à la violence, ont-ils expliqué. Parce que la fin de la guerre n’a pas débouché rapidement sur l’instauration de l’État de droit, et parce que le système judiciaire demeure corrompu et miné par un manque de moyens, les Burundais victimes de délits ne s’attendent ni à une protection de la police, ni à une justice dispensée par les tribunaux, et ils préfèrent souvent recourir à la force pour se protéger. Dans ce contexte, la justice populaire est devenue une pratique courante dans la plupart des régions du pays.

Le Président Pierre Nkurunziza a dénoncé la justice populaire, mais les prises de position contradictoires exprimées par les hautes autorités burundaises atténuent la force de son message. La population garde encore clairement en mémoire les encouragements manifestes à la justice populaire de l’ex-président Domitien Ndayizeye, au pouvoir de 2003 à 2005. Au sein de l’administration actuelle, le porte-parole de la police nationale, Pierre Channel Ntarabaganyi, a fait l’éloge des actions de foule entreprises par la population pour protéger la sécurité publique, et certains chefs de la police locale et administratifs à la base ont adopté un discours similaire. Ces déclarations et actions de responsables sont parfois le reflet des efforts qu’ils déploient pour se poser en « durs qui répriment la criminalité » et renforcer ainsi le soutien de la population à leur égard ; dans d’autres cas, elles reflètent le sentiment apparemment sincère qu’en l’absence de solutions efficaces venant d’en haut pour réprimer la criminalité, « les voleurs méritent la mort ».

Le présent rapport démontre que la justice populaire et la réponse qu’y apporte le gouvernement constituent des violations des droits humains principalement à deux niveaux. Tout d’abord, les responsables de l’État jouent un rôle direct dans certains meurtres et passages à tabac ; ils y contribuent directement, par exemple en mettant sur pied des « comités de sécurité » non formés, autorisés à opérer en marge de la loi ; ou ils demeurent sans réaction, laissant les lynchages avoir lieu. Ensuite, dans presque chaque cas analysé par Human Rights Watch et l’APRODH, les enquêtes de la police et de l’appareil judiciaire sur des actes de justice populaire se sont avérées insuffisantes ou n’ont jamais vu le jour.

Aux termes du droit burundais et du droit international, les victimes d’infractions ont droit à la justice, notamment à l’ouverture d’enquêtes par le gouvernement, tandis que les auteurs présumés d’infractions ont droit au respect des droits de la défense et à un procès équitable. Dans bon nombre de cas, le Burundi ne garantit aucun de ces droits. Lorsque des présumés délinquants sont assassinés, leurs familles se voient privées de justice car les responsables ne sont pas poursuivis, ce qui crée un cycle de violence et d’impunité. Dans les cas analysés dans le présent rapport, l’État a soit encouragé, soit fermé les yeux, soit omis d’enquêter sur les meurtres de présumés malfaiteurs.

Les facteurs qui contribuent à la justice populaire, en particulier ceux liés au fonctionnement de la police et du système judiciaire, soulèvent également de sérieuses inquiétudes sur le plan des droits humains. Le gouvernement burundais a pris des mesures insuffisantes visant à créer des forces de police et un appareil judiciaire capables de commencer à regagner la confiance de la population. Certaines réformes sont en cours, et le Burundi a sollicité avec succès le soutien considérable de bailleurs de fonds afin d’améliorer et de moderniser ces deux institutions, mais une mauvaise utilisation de l’aide apportée ainsi que la corruption diminuent l’efficacité du soutien des bailleurs.

Human Rights Watch et l’APRODH recommandent au gouvernement de mettre un terme à l’impunité pour les auteurs de lynchages, lesquels devraient répondre de leurs actes à l’instar d’autres responsables de crimes graves plutôt que de voir leurs actes justifiés et excusés. Avec l’appui d’organisations nationales et internationales, le gouvernement devrait également entreprendre une vaste campagne d’éducation populaire visant à la fois à mieux faire comprendre au public le système de justice pénale et à décourager la justice populaire. Les bailleurs de fonds devraient examiner le soutien qu’ils apportent à la police et au secteur judiciaire et prendre des mesures pour s’assurer que la corruption et la mauvaise gestion n’empêchent pas les ressources d’arriver jusqu’à la population burundaise et d’améliorer la sécurité publique.

II. Recommandations

Au Ministère de la SécuritéPublique et à la Police Nationale du Burundi

- Déclarer clairement et publiquement que les actes de justice populaire sont illégaux et seront poursuivis dans le cadre de la pleine application de la loi, débouchant sur l’ouverture sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales et sur l’arrestation des auteurs, en particulier des « meneurs ».

- Délivrer un ordre à l’intention de tous les policiers leur enjoignant de respecter le droit de tous les présumés criminels à ce que leur dossier fasse l’objet d’une enquête approfondie.

- Adresser une déclaration aux administratifs à la base les avertissant que la police contrôlera le rôle qu’ils jouent dans les cas de justice populaire et qu’elle arrêtera ceux qui sont complices d’actes de justice populaire ou cherchent à les couvrir.

- Punir ou poursuivre comme il convient tous les policiers, indépendamment de leur grade, qui se mettent en défaut de prendre toutes les mesures possibles et appropriées pour protéger de la vindicte populaire les personnes soupçonnées d’infractions.

- Intensifier la présence de la police et améliorer l’efficacité avec laquelle elle répond à la criminalité dans des zones où la justice populaire est plus répandue, en particulier dans les régions rurales ou mal desservies du Burundi.

- Renforcer la police de proximité et la connaissance des communautés par les policiers en réduisant la fréquence des transferts de policiers d’une localité à l’autre.

- Veiller à ce que les policiers soient suffisamment rémunérés pour leur travail, à ce qu’ils aient les outils et moyens nécessaires pour assurer un maintien de l’ordre efficace et à ce que la présence de la police sur terrain fasse l’objet d’un contrôle permanent.

- Contrôler l’utilisation des véhicules et du matériel de communication de la police afin de s’assurer qu’ils servent à des fonctions de maintien de l’ordre et non à un usage personnel ou autre usage abusif. Marquer les véhicules de police afin que toute mauvaise utilisation puisse être identifiée facilement.

- Utiliser l’Inspection générale du Ministère de la Sécurité publique, la Brigade Anti-c orruption de la police, ainsi que les informations émanant des organisations non gouvernementales (ONG), pour identifier les policiers soupçonnés de corruption, en particulier de solliciter des pots-de-vin en échange de la libération de personnes placées en garde à vue. Mener des enquêtes approfondies sur ces policiers. Ceux qui sont impliqués devraient faire l’objet de sanctions disciplinaires appropriées, entre autres d’un licenciement, et ceux qui sont accusés de corruption devraient être poursuivis devant la Cour Anti-corruption.

Au Ministère de la Justice et au Parquet Général

- Adresser une déclaration aux responsables locaux et de la police les informant que toutes les accusations crédibles d’infractions devraient donner lieu sans délai à des enquêtes approfondies et impartiales, qu’une plainte ait été déposée ou pas, et que tous les suspects ont droit à des procédures équitables dans le système de justice pénale.

- Ouvrir des enquêtes sur les actes de justice populaire et engager des poursuites à l’encontre des auteurs présumés, y compris dans les cas où la police n’ouvre pas d’enquête.

- Engager les poursuites appropriées à l’encontre des policiers et fonctionnaires de l’administration qui sont complices d’actes de justice populaire ou cherchent à les couvrir.

- Travailler en collaboration avec les responsables de l’administration pour planifier et mener à bien une campagne de sensibilisation du public visant à réduire le nombre d’actes de justice populaire en informant le public des procédures pénales, du rôle des victimes et des témoins dans la progression des enquêtes, ainsi que des droits de la défense.

- Utiliser l’Inspection de la Justice et la Brigade Anti-c orruption de la police pour enquêter sur les magistrats soupçonnés de corruption, entre autres de solliciter des pots-de-vin en échange de la libération de suspects présumés. Engager les poursuites appropriées à l’encontre de ces magistrats devant la Cour Anti-corruption.

- Contrôler l’utilisation des véhicules du Ministère de la Justice et du Parquet pour s’assurer qu’ils sont employés pour les besoins de la justice et non pour un usage personnel ou autre usage abusif.

- Utiliser les visites de terrain effectuées par des membres de la Cour Suprême pour encadrer les cours et tribunaux de province en tant que mécanisme servant à souligner la responsabilité qui incombe aux magistrats de réprimer les actes de justice populaire.

Au Conseil des Ministres et au Parlement

- Mettre sur pied une commission composée de responsables de la justice, de la police et de l’administration, chargée d’élaborer une stratégie nationale de réaction face à la justice populaire. Ladite stratégie devrait inclure des campagnes de sensibilisation du public, des stratégies pour assurer l’application des lois pertinentes, des mécanismes permettant d’améliorer la collaboration et la communication entre la police et le personnel judiciaire, ainsi que des réformes juridiques pertinentes.

- S’assurer que le projet de loi réformant le Code de Procédure pénale apporte des clarifications quant à la responsabilité de la police d’enquêter sur les infractions.

À l’administration locale (à savoir les administrateurs communaux, les chefs de zone ou de secteur, les chefs de colline ou de quartier, les nyumbakumis et les conseillers locaux) et aux Bashingantahe

- Ne pas agresser ou infliger d’autres mauvais traitements aux personnes soupçonnées d’infractions.

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour décourager et prévenir la justice populaire.

- Aider les responsables de la police et de l’appareil judiciaire dans le cadre des enquêtes sur les actes de justice populaire.

- Travailler en étroite collaboration avec la police pour mettre sur pied des systèmes opérants pour s’attaquer à la criminalité, en particulier dans les zones rurales où les mécanismes de maintien de l’ordre et de justice sont insuffisants.

- Travailler en conjonction avec les autorités judiciaires pour sensibiliser le public au sujet des procédures pénales.

- Aider, dans la mesure du possible, les habitants de la circonscription à avoir accès au système judiciaire, par exemple en fournissant un transport aux victimes et aux témoins de délits jusqu’aux bureaux de police communaux et provinciaux et jusqu’aux tribunaux.

Au Bureau intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB) et aux agences de l’ONU au Burundi, à savoir le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

- Identifier les régions les plus affectées par la justice populaire et cibler les responsables de la police et de la justice dans ces régions pour leur offrir une formation et une assistance afin d’améliorer la sécurité publique et l’administration de la justice.

- Contribuer aux efforts déployés par les organisations non gouvernementales burundaises et internationales et les médias burundais pour mener des campagnes de sensibilisation dénonçant la justice populaire.

- Recourir à des conseillers de police du BINUB pour apprendre aux policiers burundais à réagir comme il convient aux actes de justice populaire. Veiller à ce que les formations dispensées aux policiers comprennent des volets portant sur l’obligation de la police d’enquêter sur tous les délits graves, qu’une plainte ait ou non été déposée, et sur l’obligation d’accorder aux criminels présumés qui sont victimes de violences les mêmes protections qu’à tous les autres citoyens.

- Améliorer le contrôle de l’utilisation de tous les fonds ou autres ressources (notamment les véhicules et le matériel de communication) mis à la disposition de la Police Nationale du Burundi afin de s’assurer que ces moyens sont utilisés de manière appropriée et non à des fins personnelles. Conditionner de nouvelles fournitures d’équipement à la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces.

- Contrôler les activités des institutions qui ont le pouvoir d’enquêter sur la corruption, à savoir le Parquet Anti-corruption, la Cour Anti-corruption, l’Inspection générale du Ministère de la Sécurité publique et l’Inspection de la Justice, afin de s’assurer que les fonds et ressources fournis à ces institutions sont gérés correctement et débouchent sur des résultats.

- Accélérer la création d’un numéro de téléphone d’urgence (« ligne verte ») comme cela a été proposé, qui permettrait aux habitants d’appeler gratuitement la police.

Aux bailleurs de fonds bilatéraux de la police et du secteur judiciaire du Burundi, dont les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, la Suède et l’Union européenne

- Fournir un soutien ciblé sur le plan de la logistique, du logement et des ressources destinés aux policiers travaillant en milieu rural et dans les zones urbaines périphériques où la justice populaire est fréquente. S’assurer que tous les fonds et autres moyens offerts à la police parviennent à ces zones rurales et périphériques.

- Améliorer le contrôle de l’utilisation de tous les fonds ou autres ressources (notamment les véhicules et le matériel de communication) mis à la disposition de la Police Nationale du Burundi afin de s’assurer que ces moyens sont utilisés de manière appropriée et non à des fins personnelles. Conditionner de nouvelles fournitures d’équipement à la mise en place de mécanismes de contrôle efficaces.

- S’assurer que le soutien apporté à la police et au secteur judiciaire comprend un important volet consacré au renforcement et à la garantie d’indépendance de l’Inspection générale du Ministère de la Sécurité publique et de l’Inspection de la Justice.

- Appuyer le travail que réalisent les organisations non gouvernementales opérant au Burundi sur la corruption, le contrôle budgétaire et la transparence dans l’utilisation des fonds fournis par les bailleurs à l’intention des forces de police et du gouvernement du Burundi à tous les niveaux.

- Veiller à ce que les formations dispensées aux policiers comprennent des volets portant sur l’obligation de la police d’enquêter sur toutes les infractions graves, qu’une plainte ait ou non été déposée, et sur l’obligation d’accorder aux criminels présumés qui sont victimes de violences les mêmes protections qu’à toutes les autres personnes.

III. Méthodologie

Human Rights Watch et l’APRODH, organisation non gouvernementale burundaise de défense des droits humains, ont réalisé plus de 250 entretiens sur la justice populaire, la majeure partie entre juillet 2009 et janvier 2010. Les recherches intensives sur le terrain se sont concentrées dans les provinces identifiées comme présentant un grand nombre de cas de justice populaire : Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Gitega, Muyinga, Ngozi et Ruyigi. Plusieurs incidents survenus dans d’autres provinces, dont Bubanza et Kirundo, ont également été examinés. Pour les neuf provinces restantes dans lesquelles des recherches intensives n’ont pas été entreprises sur le terrain, des observateurs de l’APRODH ont recueilli des données élémentaires qui ont été utilisées pour confirmer ou compléter des informations reçues des médias, d’autres organisations non gouvernementales et de la mission de l’ONU au Burundi.

Human Rights Watch et l’APRODH ont visité des dizaines de lieux qui avaient été le théâtre d’actes de justice populaire, s’entretenant avec 12 victimes, 26 membres des familles de victimes, 20 auteurs présumés ou déclarés et des dizaines de témoins afin de chercher à expliquer pourquoi les agressions avaient eu lieu, comment les autorités avaient réagi et quel impact les agressions avaient eu sur les personnes et la communauté.

Les chercheurs ont également interviewé trois gouverneurs, trois conseillers de gouverneurs, six commissaires de la police, dix chefs de poste de la police, 19 officiers de police judiciaire, 11 membres du personnel judiciaire, 49 administratifs à la base (responsables locaux), sept représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) burundaises et internationales, quatre représentants d’importantes organisations internationales bailleuses de fonds, cinq fonctionnaires de l’ONU, un général de l’armée burundaise et un représentant du Service National du Renseignement (SNR). Ils ont aussi interviewé les chefs de cabinet du Ministère de la Sécurité publique et du Ministère de la Justice, le Procureur Général près la Cour Anti-corruption, le Directeur Général de la Police Nationale, le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation, ainsi que le Premier Vice-Président du Burundi.

IV. Aperçu des structures administratives, policières et judiciaires locales du Burundi

Diverses structures administratives, policières et judiciaires sont mentionnées tout au long du présent rapport. La façon dont elles fonctionnent et interagissent est décrite brièvement ci-dessous.

Structures administratives

Le Burundi est divisé en 17 provinces—16 provinces principalement rurales, considérées collectivement comme « l’intérieur » du pays, et la capitale, Bujumbura Mairie. Chaque province est dirigée par un gouverneur nommé par le président, à l’exception de Bujumbura Mairie qui a un maire également nommé.

Chaque province est divisée en cinq à treize communes, dirigées par des administrateurs communaux élus. L’administrateur communal est appuyé par un conseil communal composé de 25 membres élus et par deux à cinq chefs de zone, chacun étant responsable d’aider l’administrateur dans la gouvernance d’une certaine section du territoire communal. Les zones sont elles-mêmes subdivisées en collines (parfois appelées secteurs), lesquelles sont les plus petites unités administratives reconnues par la loi au Burundi. Chaque colline est dirigée par un chef de colline élu et un conseil de colline composé de cinq membres. (Bujumbura et plusieurs autres grandes villes sont divisées en quartiers plutôt qu’en collines ; ces quartiers sont dirigés par des chefs de quartier.)

Il existe des unités administratives plus petites mais elles ne sont pas officiellement reconnues par la loi. À certains endroits, chaque groupe de 10 ménages est dirigé de façon plus ou moins informelle par un nyumbakumi. Cette personne, élue par les habitants, fournit des rapports au chef de colline sur les incidents affectant la sécurité ou d’autres incidents importants survenus dans son quartier immédiat.

Les Bashingantahe (mushingantahe au singulier) jouent également un rôle dans l’administration locale, en particulier dans la résolution des conflits. Traditionnellement, les bashingantahe sont des « sages » de la localité (aujourd’hui quelques femmes figurent parmi eux), des personnes qui jouissent d’une excellente réputation morale et qui sont officiellement investies par leurs communautés du pouvoir d’arbitrer des conflits. L’institution des bashingantahe a été altérée par des décennies de colonialisme, de dictature et de guerre, mais dans certaines régions, elle a conservé ses caractéristiques fondamentales, et dans d’autres, elle est en passe d’être ressuscitée, bien que la pertinence des bashingantahe ne soit pas acceptée par tous.[3]L’Accord d’Arusha de 2000—pierre angulaire d’une série d’accords de paix qui ont finalement mis un terme à la guerre civile au Burundi—reconnaît le statut des bashingantahe et propose qu’ils opèrent à l’échelon de la colline et « rend[ent] la justice dans un esprit de conciliation ». Cette disposition est écrite dans la loi mais le rôle des bashingantahe n’est pas clairement défini.[4]

Structures de police

Officiellement créée le 31 décembre 2004 dans le cadre d’un accord de paix qui a regroupé les anciens membres de la police judiciaire, les gendarmes, les soldats et les rebelles, la Police Nationale du Burundi (PNB) est une force civile opérant sous l’autorité du Ministère de la Sécurité Publique. Elle est structurée en quatre commissariats : la Police de la Sécurité Intérieure (PSI), la Police Judiciaire (PJ), la Police Pénitentiaire, et la Police de l’Air, des Frontières et des Étrangers (PAFE). Chaque commissariat compte un commissaire en chef, basé à Bujumbura et relevant directement de l’autorité du directeur général de la Police Nationale, lequel relève pour sa part de l’autorité du ministre de la sécurité publique.

Les officiers de la police judiciaire (OPJ) et les officiers de la police de la sécurité partagent la responsabilité de la prévention et de la répression de la criminalité de droit commun et sont donc ceux qui sont le plus régulièrement et le plus directement en contact avec la population. La police judiciaire enquête sur les infractions commises, interroge les suspects et fournit des preuves au ministère public.[5] La police de la sécurité surveille les lieux publics, appréhende les malfaiteurs et, conjointement avec les OPJ, exécute les mandats de perquisition et les mandats d’arrêt délivrés par le procureur.[6]

Le Burundi est divisé en cinq commissariats régionaux de police, chacun dirigé par un commissaire régional qui coordonne les activités policières dans trois ou quatre provinces. Chaque chef-lieu de province est le siège d’un commissariat central de police, dirigé par un commissaire assisté par des sous-commissaires pour chacun des quatre commissariats fonctionnels (PSI, PJ, PAFE et Police pénitentiaire). De même, chaque commune a un poste de police dirigé par un chef de poste et des sous-chefs qui représentent la police judiciaire et la police de la sécurité. Le sous-chef de la police judiciaire est souvent le seul officier de police judiciaire (OPJ) dans une commune déterminée, et par conséquent, le seul officier de police autorisé à mener des enquêtes. Plusieurs communes n’ont pas d’OPJ et dépendent de la visite d’OPJ basés au commissariat provincial. La plupart des postes de police ne disposent pas de véhicules.

Dans chaque commune, les agents de la police de la sécurité intérieure sont dispersés entre plusieurs positions, composées généralement de trois policiers chacune. Ces derniers vivent généralement sous tente et changent de position après des périodes de plusieurs semaines. Les agents de police basés dans les positions ne disposent généralement pas de véhicules ni de matériel de communication autre que leurs propres téléphones portables.

Structures judiciaires

Le procureur général de la république est basé à Bujumbura et relève de l’autorité du ministre de la justice.

Chaque province est dotée d’un parquet, dirigé par un procureur de la république qui est assisté par un certain nombre de substituts, choisis parmi des magistrats-enquêteurs. Chaque affaire qui est transférée au parquet est attribuée au procureur ou à un magistrat, qui complète les enquêtes de police et peut soit classer l’affaire, soit la porter devant un tribunal.

Chaque parquet correspond à un tribunal de grande instance, qui connaît des affaires portant sur les infractions commises dans la province où il exerce sa compétence. Ce tribunal est présidé par un jury de magistrats du siège. Le tribunal évalue les requêtes déposées par les procureurs aux fins de placer des suspects en détention préventive. À l’issue d’un procès, il prononce un jugement et fixe la peine. Les affaires peuvent faire l’objet d’un recours devant trois cours d’appel situées sur le territoire burundais, et en dernier ressort, devant la Cour suprême, située à Bujumbura.

Chaque commune est dotée d’un tribunal de résidence. Ces tribunaux locaux n’ont compétence que pour juger les affaires civiles, non pas les affaires pénales. Les victimes et les justiciables sont donc souvent obligés de parcourir de longues distances pour se rendre au chef-lieu de la province afin d’être entendus.

Étude de cas 1 : Participation et négligence de responsables locaux dans des actes de justice populaire à Buraza, province de Gitega, juillet 2009

Léocadie Irankunda, mère de trois enfants—et enceinte d’un quatrième—pratique l’agriculture de subsistance à Buraza, dans la province de Gitega. Le 21 juillet 2009, elle a hébergé pour la nuit Cyprien Habonimana, un homme de la colline où elle avait grandi avant de se marier.

Cette nuit-là, la maison d’un des voisins d’Irankunda a été cambriolée. Selon un habitant qui a pris part au lynchage :

Les voleurs sont arrivés la nuit et ont forcé la porte. Ils ont passé à tabac un vieil homme et son fils, les ont ligotés et ont tout emporté—houes, calebasses. Les enfants qui étaient dans l’autre chambre sont venus me chercher. Je suis allé détacher la famille. Le vieux a poussé des cris et des gens des cinq sous-collines avoisinantes sont arrivés avec des torches.

Nous avons poursuivi les voleurs à travers la vallée. Les gens en ont attrapé un et l’ont battu. Malheureusement l’un des deux est mort. L’autre [une femme] est encore vivante.[7]

Le présumé malfaiteur qui avait été attrapé était Habonimana. Il a été pris devant un bar du coin et les habitants ont commencé à le frapper avec des gourdins. Un habitant a déclaré qu’environ 2 000 personnes étaient arrivées et avaient soit participé, soit assisté au passage à tabac.[8]

Pendant que Habonimana était passé à tabac, d’autres habitants, dont un membre élu du conseil de colline (aussi nommé à la fonction de mushingantahe), se sont rendus chez Irankunda, qu’ils soupçonnaient de complicité dans le vol. Ils ont enfermé son époux dans la maison, où il a déclaré avoir été gardé « comme un prisonnier », tandis qu’Irankunda était « arrêtée ». (Ceux qui gardaient le mari d’Irankunda ont profité de la situation pour voler 350 000 francs burundais – soit environ 300$US – dans la maison.)[9]

Irankunda a été emmenée devant le bar du coin, déshabillée et torturée par ses voisins – y compris par le membre du conseil de colline, un agent de l’État – tout en étant interrogée sur ses relations avec Habonimana et son prétendu rôle dans la planification du cambriolage. Un autre responsable local, un nyumbakumi, est resté là à regarder Irankunda être battue, sans prévenir la police ou des responsables d’un rang plus élevé. Des membres de la foule ont frappé Irankunda à la tête avec une machette et avec des pierres, ils ont entaillé son vagin avec un couteau et ont mis le feu à sa main droite. Elle a fini par perdre connaissance.

Un responsable communal est finalement arrivé, a pu contacter la police et mettre fin à l’agression mais ce faisant, il a lui-même reçu des coups. Il a emmené Irankunda et Habonimana à l’hôpital, où Habonimana est décédé le lendemain des suites de ses blessures, provoquées entre autres par des coups de gourdin et des brûlures.[10]

Irankunda a passé environ six semaines à l’hôpital. L’officier de police judiciaire (OPJ) de Buraza a arrêté trois suspects sur la base de la déposition qu’il avait reçue d’un témoin mais il n’a pas mené d’enquête complémentaire pour corroborer les éléments de preuve. Alors que les suspects étaient détenus au cachot de la localité, 50 à 60 habitants ont organisé un sit-in, réclamant leur libération. Selon un fonctionnaire, « Ils disaient que la population devrait faire justice elle-même parce que les voleurs viennent souvent ici ».[11]

Les suspects ont été remis en liberté provisoire et le parquet de Gitega n’a pas mené d’enquête approfondie pour compléter le dossier de la police. Un magistrat a informé Human Rights Watch que bien que l’un des suspects initiaux lui ait donné le nom des auteurs, un manque de carburant le mettait dans l’impossibilité de se rendre sur le terrain pour mener son enquête et arrêter les suspects.[12]

Irankunda a pu quitter l’hôpital début septembre et elle a immédiatement été emprisonnée à Buraza. Elle a signalé aux chercheurs de Human Rights Watch qu’elle avait passé un mois en détention sans avoir été informée des charges portées à son encontre. En octobre, elle a comparu devant un procureur qui a constaté qu’elle souffrait encore sérieusement de ses blessures et lui a demandé qui l’avait torturée. Au lieu d’inculper Irankunda, il l’a libérée et a émis des citations à comparaître à l’adresse des personnes qu’elle avait désignées comme l’ayant arrêtée et battue. Il a chargé Irankunda de donner les citations à l’administrateur communal, qui à son tour les remettrait aux auteurs des faits.

Selon Irankunda, lorsqu’elle a apporté les citations à comparaître à l’administrateur, cette dernière les a déchirées devant elle, déclarant, « Ces gens de Gitega n’ont rien à dire sur ce qui arrive ici ». L’administrateur a rappelé à Irankunda qu’elle avait déjà accepté de l’argent des auteurs pour s’assurer qu’ils ne seraient pas poursuivis et lui a expliqué que dans tous les cas, la population n’accepterait pas l’arrestation des auteurs des faits.[13] À l’approche des élections de 2010, d’un point de vue politique, ces arrestations se révéleraient impopulaires pour les administrateurs au sein de leur électorat.

En novembre, Irankunda est retournée voir le procureur pour expliquer ce qui était arrivé. Il a promis d’effectuer prochainement une mission à Buraza et d’arrêter lui-même les suspects.[14] À ce jour, il ne l’a pas fait.

Interrogé sur la raison pour laquelle la justice populaire est fréquente à Gitega, le commissaire provincial de la police Eustache Ntagahoraho a expliqué à Human Rights Watch :

La population n’est pas sensibilisée. Les gens pensent que si quelqu’un est pris en flagrant délit de vol, ils doivent le tabasser. La population nous accuse d’attraper les gens et de les libérer ensuite ; elle se sert de cela comme justification.[15]

Lorsque les chercheurs de Human Rights Watc h ont rencontré Irankunda en décembre 2009, elle continuait à souffrir de douleurs à la hanche et à la tête, ce qui rendait difficile son travail dans les champs. Irankunda a confié aux chercheurs qu’elle espérait que les coups n’aient pas causé de lésions au fœtus. Selon son époux, elle souffre également de problèmes de mémoire : récemment, elle s’est perdue et n’arrivait plus à retrouver le chemin pour rentrer chez elle.[16]

V. Le maintien de l’ordre au Burundi: Impunité, corruption et incidence sur la justice populaire

En 2008, sur la base d’une série de réunions de groupes de consultation (« focus groups ») réalisées à travers tout le pays, le Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits (CENAP), organisation non gouvernementale burundaise, a publié un rapport sur les défis qui se posent à la consolidation de la paix. Le CENAP a constaté :

La question de l’impunité a été longuement débattue au cours des rencontres, cette pratique étant un terreau fertile à l’aggravation constatée des actes de violences, des attaques à main armée, etc. Par conséquent, les citoyens hésitent de moins en moins à se faire justice eux-mêmes, comme cela l’a été longuement rappelé dans les communes de Bubanza, Rugombo et Giteranyi. Ainsi, l’absence d’une justice efficace et digne de confiance pour les citoyens serait en partie responsable des actes de justice populaire et de vengeance qui se répandent dans le pays, contribuant ainsi à attiser un climat d’insécurité.[17]

Le degré de confiance dans la Police Nationale du Burundi (PNB) est particulièrement bas. Une série de groupes de consultation organisés en 2007 par l’organisation internationale DanChurchAid (DCA) et le Conseil National des Églises du Burundi (CNEB) ont relevé un mécontentement général face à l’incapacité de la police à assurer la sécurité des Burundais. Selon leur rapport :

La police ne passe pas pour être très efficace en ce qui concerne la protection de la communauté contre la criminalité. Même si un malfaiteur est attrapé, le sentiment qui prévaut est qu’il sera libéré quinze jours plus tard et qu’il collabore avec la police ou l’armée. Les gens sont généralement portés à croire que [...] la police prête des armes aux délinquants.[18]

Selon des études réalisées par le CENAP,[19] la confiance dans la police a légèrement augmenté entre 2007 et 2009, mais certains éléments semblent indiquer qu’elle a de nouveau connu une régression au cours des derniers mois, alors que la PNB se trouve aux prises avec des scandales de mauvaise gestion et de corruption.[20] Le Burundi est l’un des pays les plus corrompus du monde[21] et une organisation de la société civile burundaise, l’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Économiques (OLUCOME), a identifié un certain nombre de graves scandales de corruption impliquant la police. Parmi les cas récents figurent les listes de « policiers fictifs » qui étaient décédés ou avaient quitté les forces de police mais dont les salaires continuaient à être versés à des plus hauts gradés, ainsi que les irrégularités dans l’approvisionnent public qui ont débouché sur la fourniture d’aliments pourris aux agents de police de rang inférieur.[22]

Les entretiens de Human Rights Watch et de l’APRODH avec des dizaines de Burundais en milieu rural et dans les zones urbaines pauvres et marginalisées de Bujumbura viennent renforcer les conclusions de ces études, selon lesquelles beaucoup ont très peu confiance dans la capacité de la police et de l’appareil judiciaire à assurer la sécurité publique.[23]Lorsque la police se met en défaut de réprimer la criminalité, la population, qui après des années de guerre est versée dans l’usage de la violence pour résoudre les problèmes, se charge elle-même de faire justice. Les responsables locaux, qui croient à la même logique de violence ou espèrent soigner leur image en se présentant aux yeux de leur électorat comme étant « intransigeants en ce qui concerne la criminalité », sont parfois parmi les meneurs et comptent bénéficier de cette même impunité qui, au départ, provoque la justice populaire.

Même lorsque la police et les autorités judiciaires s’efforcent de prévenir la criminalité et de mener des enquêtes, le fait que le public ne comprenne pas bien les procédures juridiques contribue à la justice populaire. Une fois que quelqu’un a été arrêté, cette personne est souvent présumée coupable par la population. Si le suspect est remis en liberté provisoire ou est libéré faute de preuves, bon nombre de Burundais, surtout en milieu rural, ont du mal à percevoir cette libération autrement que comme la manifestation de la corruption ou de l’incompétence de la police et des magistrats, en partie parce que la corruption est en fait extrêmement répandue.[24]

Les systèmes de justice parallèle, mis en place par les groupes rebelles pendant les 16 ans de guerre civile qui ont frappé le Burundi, ont habitué certains Burundais à une forme de justice plus « expédiente » que celle rendue par les tribunaux. Lorsque la guerre a éclaté, il s’agissait d’un conflit opposant les groupes rebelles hutus à une armée dominée par les Tutsis mais elle s’est ensuite muée en lutte reposant davantage sur des critères politiques qu’ethniques. Les deux principaux groupes rebelles – le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD) et les Forces Nationales de Libération (FNL) – ont instauré des administrations parallèles dans certaines régions. Le CNND-FDD l’a fait jusqu’à ce qu’il remporte les élections nationales en 2005 ; Ruyigi, une province qui a été le théâtre de nombreux cas de justice populaire, était l’une des régions dont il a contrôlé une partie du territoire jusqu’à la fin de la guerre. Dans une grande partie de Bujumbura Rural, les FNL ont servi de voie alternative à la justice pas plus tard que jusqu’en 2008, parfois dans le cadre d’ « arrangements » officieux en vertu desquels la police nationale maintenait l’ordre le jour et les FNL la nuit. Les FNL ont poursuivi les combats jusqu’à ce qu’ils se convertissent en parti politique d’opposition en 2009.

Les deux groupes rebelles battaient souvent les voleurs qu’ils plaçaient en garde à vue et à l’occasion, ils les exécutaient—parfois après un simulacre de « procès », parfois sommairement. En 2009, la première année au cours de laquelle ces systèmes de justice parallèle n’existaient plus, Human Rights Watch et l’APRODH ont recueilli des informations sur un grand nombre de morts par lynchage dans des communes qui avaient été des bastions rebelles.[25] Dans l’un des cas, à Kanyosha (Bujumbura Rural), un habitant a expliqué pourquoi ils avaient pris la décision de rendre justice eux-mêmes et avaient tué un voleur présumé de chèvres : « Dans le passé, les gens emmenaient les voleurs devant les FNL qui les battaient et leur faisaient payer une amende. Maintenant, s’il y a un vol pendant la journée, les gens emmènent la personne à la police mais si cela se passe la nuit, ils la passent à tabac. »[26]

Les recherches de Human Rights Watch et de l’APRODH tendent à démontrer que les conditions suivantes contribuent à la justice populaire.

Inefficacité de la police en matière de maintien de l’ordre et de sécurité

« La police a peur de venir ici la nuit. »[27]

– Un habitant de Bujumbura Rural

La Police Nationale Burundaise (PNB) est un corps de police jeune, constitué fin 2004 pour intégrer les anciens membres de la police judiciaire, les gendarmes, les soldats et les rebelles. La PNB compte 18 000 officiers, brigadiers et agents. Près de la moitié de la police est composée d’ex-rebelles, qui ont eu très peu de formation professionnelle.[28]

Consciente de ses faiblesses, la PNB a sollicité un soutien sur le plan de la formation et des ressources matérielles auprès d’un certain nombre de bailleurs de fonds et d’organisations partenaires, mais dans bon nombre de cas, elle n’a pas véritablement mis à profit ces ressources. Un maintien de l’ordre inefficace donne à beaucoup de Burundais le sentiment que la sécurité s’est très peu améliorée depuis la fin des violents combats en 2006.[29]

Répartition des effectifs

Un audit de police réalisé fin 2008 par une équipe de la police fédérale belge à l’invitation du Ministère burundais de la Sécurité Publique a identifié de nombreuses lacunes dans l’efficacité de la PNB et fourni des recommandations circonstanciées. L’audit note, par exemple, que la répartition des policiers sur l’ensemble du territoire et entre les différentes branches de police semble « aléatoire » plutôt que de répondre à de véritables besoins en matière de sécurité.[30] Il soutient que le nombre total de policiers que compte le Burundi est en principe suffisant pour répondre aux besoins sécuritaires mais les policiers sont concentrés dans les centres urbains, et beaucoup d’entre eux se consacrent à « garder » les commissariats de police provinciaux et régionaux.[31]

Le Directeur de la police Fabien Ndayishimiye a expliqué à Human Rights Watch que la concentration des policiers dans les commissariats avait été une réponse aux circonstances critiques imposées par la guerre civile au Burundi et que depuis la fin du conflit en avril 2009, les efforts visant à redistribuer les policiers avaient déjà commencé.[32] Mais fin 2009, la présence de la police dans les collines rurales demeurait limitée. Ceci est dû en partie à des limitations logistiques. Malgré de nombreuses discussions au Ministère de la Sécurité Publique sur le passage à un système de police de proximité, les policiers continuent à loger dans des casernes plutôt que d’être intégrés au sein même des communautés. Dans les positions rurales de la police, les agents vivent sous tente. Ndayishimiye a informé Human Rights Watch qu’il était peu probable que cela change à brève échéance. Les conditions de vie difficiles dans ces positions rurales ont un effet négatif sur le moral des policiers et les poussent souvent à préférer être basés dans des zones urbaines qu’en milieu rural, tandis que les difficultés logistiques rencontrées pour fournir des vivres et du matériel aux positions rurales n’incitent pas les commissaires de police provinciaux à insister sur une plus grande décentralisation.[33]

L’absence de policiers sur le terrain semble être un facteur qui pousse les communautés rurales à se charger elles-mêmes de rendre justice. Les effectifs policiers insuffisants figurent parmi les préoccupations soulevées par un certain nombre de responsables de la police et de l’administration lors d’entretiens avec Human Rights Watch et l’APRODH, entre autres dans les communes de Gashoho (province de Muyinga), Gisuru (province de Ruyigi) et Nyamurenza (province de Ngozi), qui ont toutes été le théâtre de multiples morts par lynchage en 2009.[34]

Ainsi, sur le marché de Benga à Isale (Bujumbura Rural), où un voleur présumé de motos avait été battu à mort (et un second avait échappé de justesse au même sort) en janvier 2009, un habitant a expliqué : « Lorsque les gens l’ont attrapé, ils étaient en colère. Il n’y a pas de position de police dans les environs. Alors les gens ont décidé de les punir. Il y avait eu dernièrement des vols, des embuscades tendues à des motos et des voitures—les gens en avaient assez. Nous croyons que justice a été rendue. » Un autre a ajouté : « Personne n’a essayé de leur sauver la vie. Si quelqu’un avait voulu le faire, il aurait eu peur parce qu’il aurait aussi été tabassé. »[35]

Conditions nocturnes difficiles

Tant en zones rurales qu’urbaines, le manqué de présence policière se remarque particulièrement la nuit. La nuit où un meurtre par lynchage a eu lieu à Bujumbura Rural, la police n’est pas intervenue alors que le bruit que faisait la foule pouvait être entendu à plusieurs kilomètres de là et a duré plusieurs heures ; une personne qui vivait dans le voisinage a déclaré n’avoir pas pu fermer l’œil de la nuit à cause du bruit d’une « chasse [qui] s’est poursuivie toute la nuit ».[36]Un habitant de Bujumbura Rural a expliqué : « Malgré le bruit qu’elle entendait, la police n’est pas venue cette nuit-là parce qu’il faisait noir. La police a peur de venir ici la nuit parce qu’il n’y a pas d’électricité. » [37]

De même, les habitants de la commune de Cibitoke à Bujumbura—un quartier urbain à forte densité de population et particulièrement exposé à la criminalité, se trouvant en dehors du réseau électrique de la ville et plongé dans l’obscurité absolue la nuit—ont confié à Human Rights Watch qu’ils se sentaient abandonnés par la police.[38]En septembre 2009, un voleur notoire surnommé « King Kong » a été pris en flagrant délit alors qu’il volait des appareils ménagers sur la 15e Avenue à Cibitoke. Il a été cerné par les habitants et battu à mort. Un jeune homme qui a avoué avoir participé au meurtre a expliqué à Human Rights Watch : « Nous appelons la police pour qu’elle vienne nous aider et elle ne vient jamais. Alors parfois nous devons punir [les voleurs] nous-mêmes. La police arrive quand la bataille est terminée. »[39]En décembre, dans la même rue, un homme pris en train de voler un téléviseur a été brûlé vif en utilisant un pneu placé autour de son cou, réminiscence des techniques employées pour « nettoyer ethniquement » Cibitoke pendant la guerre civile au Burundi (voir encadré plus loin). Une femme de Mutakura, un quartier de Cibitoke situé non loin de là et où trois meurtres par lynchage ont eu lieu dans la même rue entre la mi-2008 et la mi-2009, a expliqué tout simplement : « Ici à Cibitoke, quand les gens attrapent un voleur, ils le tuent directement. »[40]

Manque de motivation et de moyens

Même dans les quartiers où la présence policière semblait être assurée par suffisamment d’effectifs, les gens considéraient que les policiers étaient inefficaces. À Buterere, une commune de Bujumbura où au moins trois présumés voleurs ont été tués en 2009, un responsable a expliqué en parlant de l’un des cas : « Les gens l’ont tué parce qu’il y avait beaucoup de vols—ils avaient décidé d’éliminer tous les voleurs. Ils ont vu que le gouvernement ne pouvait pas contrôler le quartier. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne peut pas le contrôler. La présence policière est suffisante mais souvent, les policiers ne parviennent pas à attraper les voleurs. »[41]

Le manque de moyens de transport et de technologies de la communication compte parmi les facteurs qui entravent l’efficacité de la police. La plupart des policiers ne disposent d’aucun appareil de communication. Par conséquent, s’ils rencontrent des problèmes de sécurité, ils n’ont aucun moyen d’appeler des renforts.[42]Même si les policiers étaient en mesure d’appeler des renforts, les responsables de la police communale n’ont généralement pas accès à des véhicules à moteur, en particulier en dehors de Bujumbura, limitant ainsi leur capacité à organiser une réaction rapide.[43]Les véhicules attribués aux commissariats de police provinciaux sont rarement mis à disposition pour le maintien de l’ordre au niveau local. Un certain nombre de véhicules fournis par des bailleurs de fonds en 2008 avaient déjà été accidentés dans des collisions fin 2009 ; d’autres véhicules ne pouvaient pas être utilisés faute d’accès à du carburant.[44]L’OLUCOME a rapporté qu’un certain nombre de véhicules de police étaient également utilisés à des fins personnelles ou pour des activités politiques partisanes organisées par le parti au pouvoir, le Conseil National pour la Défense de la Démocratie—Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD).[45]

Comportement criminel de certains policiers

Enfin, le manque de discipline et le comportement illicite de certains policiers contribuent également à l’incapacité à assurer la sécurité publique. Comme l’a expliqué un administrateur communal : « Il faut que les policiers réorganisent leur façon de travailler. Certains s’en vont boire un verre le soir alors qu’ils sont censés patrouiller. »[46]

Pire encore, des policiers sont eux-mêmes impliqués dans des activités criminelles. À certains endroits, la police ne sera donc pas considérée comme une force capable de juguler la criminalité. Certains policiers participent à des bandes armées la nuit ; d’autres louent leurs uniformes et leurs armes aux voleurs.[47]Des participants à l’étude réalisée en 2008 par le CENAP se sont plaints du fait que les policiers qui participent à des délits ne sont pas suffisamment sanctionnés ; au lieu de cela, « leurs supérieurs se contenteraient de les muter dans des services éloignés des endroits où ils ont commis des crimes. »[48]Une femme de la commune de Cibitoke qui avait été témoin du meurtre d’un présumé délinquant—et affirmait qu’il se justifiait—a signalé à Human Rights Watch : « Il y a une position de police dans les environs mais parfois, ils travaillent avec les bandits parce qu’ils sont pauvres, eux aussi. »[49]

Le comportement des policiers ne constitue pas vraiment une surprise, étant donné le salaire peu élevé et des conditions qui peuvent souvent être démoralisantes. En mai 2009, les policiers ont reçu des rations alimentaires pour juste un peu plus de quinze jours et on les a laissés se débrouiller le restant du mois. Le porte-parole de la police, Ntarabaganyi, a déclaré aux journalistes qu’il fallait attribuer cela à un manque de moyens et à des retards des fournisseurs.[50]

Inefficacité des enquêtes de la police et des parquets

Beaucoup de Burundais jugent la police inefficace non seulement dans la prévention des délits, mais également dans la conduite des enquêtes. Le système judiciaire est la cible de critiques analogues.

Un facteur important qui entrave la conduite des enquêtes, surtout en milieu rural, est le manque de moyens de transport. Bien que les postes de police soient éparpillés sur l’ensemble des communes, les officiers de police judiciaire (OPJ)—les seuls habilités à enquêter sur des infractions—sont en général basés uniquement au centre de la commune, et la plupart des communes ne disposent que d’un officier de police judiciaire, qui n’a pas de véhicule. Un responsable provincial a expliqué : « Les OPJ manquent de moyens de transport. Parfois ils doivent marcher pendant des heures pour enquêter sur une affaire et alors, ils y renoncent. »[51]Les policiers burundais expérimentés ont appris à travailler dans des situations où les moyens sont rares mais bon nombre des OPJ bien formés ont été mis à la retraite afin de remplir les quotas ethniques et politiques et les nouveaux arrivants ont reçu peu de formation.[52]

En septembre 2008, le BINUB a fourni un nouveau véhicule à chaque commissariat provincial de la police judiciaire.[53]Mais le Ministère de la Sécurité Publique a refusé que le BINUB fasse des marques sur le flanc de chaque véhicule pour indiquer à quel commissariat de police ils appartenaient, marquant un rejet évident de toute transparence et donnant à penser que les véhicules pourraient être utilisés à des fins autres que des enquêtes de la police judiciaire.[54]

D’autres besoins élémentaires des officiers de la police judiciaire communale ne sont pas satisfaits, les empêchant de faire leur travail. Pendant la plus grande partie de l’année 2009, le gouvernement burundais n’a pas fourni de papier aux OPJ, ni cherché à conclure un arrangement officiel avec une organisation donatrice dans ce but. Afin de faire en sorte que les OPJ puissent mettre par écrit les résultats de leurs enquêtes, le BINUB et des ONG internationales sont intervenues au pied levé et ont fait des dons de papier.[55] Un représentant d’une organisation donatrice était d’avis que le Ministère de la Sécurité Publique sous-estime souvent le travail de la police judiciaire, omettant de lui procurer les moyens nécessaires pour effectuer le travail qui est requis d’elle.[56]

Les fréquents changements de personnel donnent également lieu à des enquêtes lacunaires.[57]Souvent, les OPJ ne restent pas dans la même commune suffisamment longtemps pour se familiariser avec la situation en matière de sécurité et lorsqu’un OPJ est transféré dans une autre commune, dans bien des cas, il n’y a pas de « remise et reprise » : les OPJ ont tendance à ne remettre aucun de leurs dossiers à leurs successeurs. Les enquêtes sur les anciennes affaires sont donc simplement classées sans suite ou doivent recommencer à zéro.[58]Comme s’en ait plaint une femme de Ngozi : « La police travaille bien mais il y a trop de transferts de policiers. Les nouveaux qui arrivent ne connaissent pas la situation. Il serait bon qu’ils passent au moins entre six mois et un an ici, mais certains restent moins d’un mois. »[59]

Lorsque la police arrête un suspect, elle dispose, aux termes de la loi, de sept jours pour ouvrir une enquête préliminaire avant de devoir soit présenter le dossier et le suspect au parquet, soit libérer le suspect, même si l’enquête peut se poursuivre. Lorsque les dossiers sont remis au parquet, la communication médiocre entre la police et les responsables judiciaires fait que les procureurs fournissent souvent peu d’efforts pour comprendre un dossier de police incomplet ou embrouillé.[60]Le Premier Vice-président Yves Sahinguvu a reconnu ce problème, expliquant à Human Rights Watch : « Nous avons demandé [à la police et aux parquets] de travailler ensemble – lorsque le parquet estime qu’un dossier est vide, il libère parfois la personne plutôt que de contacter l’OPJ. Nous nous entretenons avec les magistrats à ce propos et leur disons qu’ils devraient demander des éléments complémentaires à la police. »[61]

Les procureurs, à l’instar de la police, ont du mal à mener leurs enquêtes à cause du manque de moyens adéquats, entre autres des véhicules et du carburant. En 2008, le BINUB a fourni un véhicule à chaque parquet provincial. Le Ministère de la Justice fournit 100 litres de carburant par mois, à utiliser dans le cadre des enquêtes.[62]Cependant, un magistrat s’est plaint du fait que cette quantité était insuffisante (ou peut-être mal utilisée), expliquant : « Si le procureur doit se rendre à Bujumbura ce mois-là, la provision est épuisée et donc, nous avons un problème pour nous rendre dans les collines pour mener les enquêtes. »[63]

L’incapacité tant de la police que des procureurs à mener des enquêtes efficaces fait naître chez certains Burundais, en particulier dans les zones rurales, le sentiment qu’ils n’ont absolument aucun accès à la justice et qu’en fait, le système judiciaire est inexistant. Une femme a confié à un chercheur universitaire :

Si je rencontrais quelqu’un qui m’a fait du mal, et si nous avions un système judiciaire, je pourrais emmener cette personne devant le tribunal et la loi saurait comment punir cette personne. Mais il n’y a pas de système judiciaire ici pour étudier la question du châtiment.[64]

Libération de suspects

En juillet 2009, deux hommes ont été attrapés à Kanyosha, une commune semi-rurale située à la périphérie de Bujumbura, alors qu’ils transportaient deux fusils d’assaut AK-47 dans un sac. Un groupe de gens a soupçonné les deux hommes de vouloir commettre un vol à main armée et il a décidé de faire justice lui-même. Deux habitants qui ont participé au meurtre de ces hommes ont expliqué leur manière de voir à Human Rights Watch et à l’APRODH :

Nous avons entendu des cris d’alarme. Comme nous étions organisés, nous avons réussi à attraper les bandits armés. Nous avons décidé de les tuer parce que si nous les attrapons et que nous les emmenons à la police, ils seront libérés. Tout le monde était d’accord pour dire qu’il fallait les tuer... Nous les avons tués avec des bâtons et des pierres... La police est arrivée après qu’ils étaient morts.

Les hommes ont ensuite mentionné une affaire survenue en 2008 où un voleur, armé d’une grenade et cherchant à attaquer une maison pour la cambrioler, a été attrapé et remis à la police. Il a été libéré quelques jours plus tard. C’est à ce moment, ont-ils dit, que « Nous avons décidé d’éliminer ces gens sur le champ ».[65]

Les Burundais se sont régulièrement plaints du fait que la police libère les détenus, soit sans les inculper, soit provisoirement,[66] même lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants démontrant qu’ils ont commis des délits. Dans certains cas, la corruption ou l’incompétence débouche sur une libération injustifiée. Mais dans d’autres cas, les mises en liberté peuvent découler du strict respect de la procédure pénale. Pour le citoyen de la rue qui n’est pas initié à la procédure pénale, il est difficile de faire cette distinction.[67]

Il ressort clairement des entretiens effectués par Human Rights Watch et l’APRODH que le sentiment que les libérations injustifiées surviennent fréquemment a contribué à la justice populaire. Un administratif d’une commune de Muyinga a expliqué à Human Rights Watch et à l’APRODH : « La justice populaire est un nouveau comportement ici, dû au mauvais comportement de la police de Muyinga—elle libère les suspects après deux ou trois semaines. Maintenant, lorsque la population attrape quelqu’un, elle le tue automatiquement sans le traduire en justice. »[68]

Corruption

Human Rights Watch et l’APRODH ont reçu plusieurs témoignages à propos de présumés malfaiteurs qui avaient pu sortir de détention et éviter des poursuites en versant des pots-de-vin. Le président de l’OLUCOME, qui opère un numéro d’urgence (« ligne verte ») réservé aux plaintes pour corruption, a signalé à Human Rights Watch que l’organisation reçoit de fréquentes plaintes au sujet de policiers qui réclament de l’argent, ajoutant : « C’est devenu comme un mode de vie. »[69]

Bon nombre de plaintes enregistrées par l’OLUCOME ont été déposées par des personnes qui ont versé des pots-de-vin après avoir été arrêtées arbitrairement ou menacées d’arrestation arbitraire. Il est peu probable que les individus qui ont vraiment commis des délits et ont ensuite versé de l’argent le signalent. Il est donc difficile d’évaluer l’ampleur du problème. Par ailleurs, dénoncer la corruption au Burundi est une entreprise dangereuse ; un célèbre militant anti-corruption a été assassiné en avril 2009 et d’autres ont été emprisonnés, envoyant un message clair aux simples citoyens qui pourraient dénoncer la corruption.

Toutefois, les victimes de délits interrogées par Human Rights Watch et l’APRODH ont exprimé l’opinion quasi unanime que si un malfaiteur en a les moyens, il peut facilement payer pour mettre fin à sa détention et éviter des poursuites, et certains fonctionnaires de l’administration en conviennent. Un administrateur communal de Bujumbura a déclaré :

Nous nous lamentons tous sur la façon dont la police judiciaire opère. Parfois, la [police] libère des bandits et des criminels—mais ceux qui ont commis des infractions mineures croupissent en prison. Les familles des criminels offrent quelque chose et si elles donnent quelque chose, l’OPJ les libère. Vous pouvez avoir tué quelqu’un mais si vous me donnez un petit quelque chose au cours de l’interrogatoire, je peux changer le procès-verbal et réorienter le dossier.[70]

L’opinion selon laquelle quiconque peut soudoyer pour éviter d’être poursuivi a des conséquences. À Gashoho, dans la province de Muyinga, Melchior Ntirandekura, considéré comme un « bandit notoire », a été brûlé vif par une foule pour avoir fait partie d’une bande qui s’est livrée à un viol, un vol à main armée et une agression le 26 juillet 2009. Les habitants de la localité ont déclaré qu’il avait été arrêté à de nombreuses reprises au cours des dernières années mais ils pensaient qu’il avait chaque fois soudoyé les policiers pour pouvoir s’en sortir. La conviction qu’il avait échappé à la justice à de multiples reprises et le ferait encore a contribué à la décision prise par la foule de le tuer.[71]

De même, un jeune homme répondant au nom de Nzeyimana a été tué par la foule aux alentours du 21 juin 2009 à Giteranyi, dans la province de Muyinga, après avoir lancé une grenade et tué deux personnes lors d’une cérémonie de mariage. Selon un responsable local, il avait été emprisonné deux fois précédemment pour avoir jeté des grenades mais avait été relâché chaque fois par la police de Muyinga, en dépit des lourdes preuves à son encontre. Les voisins ont commencé à le soupçonner de verser des pots-de-vin à la police. Selon le responsable, plusieurs milliers d’habitants ont participé à sa lapidation ou y ont assisté sans rien faire.[72]

Le niveau élevé de corruption semble pouvoir être mis en corrélation avec le nombre élevé de cas de justice populaire. Une agence de presse burundaise a identifié Muyinga comme présentant un niveau de corruption élevé tant parmi la police que parmi la magistrature.[73]À Gisuru, dans la province de Ruyigi, où au moins cinq personnes ont été tuées par lynchage en 2009 et une autre brutalement passée à tabac, l’officier de police judiciaire a été transféré en juillet sur présomption de corruption ; la personne qui occupait le poste avant lui avait été mutée pour les mêmes raisons.[74]D’autres communes de Ruyigi ont également été mentionnées comme ayant des niveaux importants de corruption et de justice populaire.[75]

Le commissaire de police Louis Nkurikiye a reconnu que la corruption des policiers était l’une des causes premières de la justice populaire. Il a souligné par ailleurs que parfois les officiers de police judiciaire qui reçoivent des pots-de-vin ne libèrent pas immédiatement le détenu mais ils renvoient au procureur un dossier complètement vide de preuves, obligeant le magistrat à libérer le détenu.[76]

Le système judiciaire également est largement considéré comme étant corrompu.[77] La loi burundaise autorise la police à maintenir des détenus en garde à vue pendant sept jours et de mener une enquête préliminaire avant d’inculper officiellement un suspect d’un délit. À ce moment, le dossier est renvoyé au parquet et le détenu est transféré dans une prison. Les recherches de Human Rights Watch et de l’APRODH ont révélé que les magistrats qui reprennent les enquêtes sont parfois cités pour avoir ordonné la libération de détenus suite à des pots-de-vin.[78] Certains magistrats ont également accepté de l’argent en l’échange de la libération de prisonniers déjà reconnus coupables et condamnés.[79] Un responsable de la police s’est plaint :

La population est fâchée parce que la police arrête souvent des personnes, y compris des personnes prises en flagrant délit, et les renvoie devant des magistrats, et les magistrats sont corrompus, et les personnes sont libérées et reviennent dans leurs collines. Alors les gens perdent confiance en la justice.[80]

Un employé du Ministère de la Justice a expliqué la corruption de l’appareil judiciaire par le fait que les juges eux-mêmes versent des pots-de-vin pour obtenir certains postes. Il a signalé : « Actuellement, vous devez payer un million de francs burundais [environ 850$] pour obtenir un emploi au tribunal de grande instance. Vous donnez cet argent à un ‘sponsor’ qui vous fait entrer dans le système. Et la première chose que les magistrats essaieront de faire une fois qu’ils entrent dans le système est de récupérer l’argent qu’ils ont versé [en réclamant des pots-de-vin aux suspects]. »[81] Le Chef de Cabinet du Ministère de la Justice a nié avec véhémence ces accusations de corruption.[82]

Il arrive aussi que des détenus soient libérés, soit par la police, soit par le parquet, parce qu’ils ont des contacts politiques.[83]À Kanyosha (Bujumbura Rural), Nestor Nduwayezu a été tué après avoir apparemment participé à une tentative de meurtre sur la personne d’Adolphe Banyikwa, un membre important du parti d’opposition FNL, en juin 2009. Les habitants de la colline où l’incident s’est produit—dont la plupart sont des partisans des FNL—soupçonnaient Nduwayezu de travailler pour les services de renseignement burundais. Un membre des FNL au courant de l’incident a expliqué : « La population savait que si la police intervenait [pour arrêter Nestor], le lendemain il serait libéré. »[84]

D’autres libérations discutables de suspects sont le résultat à la fois d’une insuffisance de moyens et d’un piètre jugement de la part de la police. En octobre 2008, dans la province de Kirundo, un présumé meurtrier a été autorisé à rentrer chez lui pour aller chercher de la nourriture parce que la police ne reçoit pas de rations pour nourrir les détenus (leurs familles sont censées se rendre dans les cachots et leur en donner). Le suspect a alors été tué par des habitants de la localité.[85]Le porte-parole de la police Pierre Chanel Ntarabaganyi a signalé à Human Rights Watch que l’incapacité des postes de police à nourrir les détenus était l’une des principales raisons pour lesquelles les détenus étaient libérés. Il a évoqué ce problème comme une des causes principales de la justice populaire.[86]

Méconnaissance des raisons légitimes d’une libération

Les détenus sont souvent libérés, sans faire l’objet d’une inculpation ou provisoirement, pour des raisons légitimes. La plupart des Burundais, ne connaissant pas le contenu des lois régissant la procédure pénale, présument que toute libération de prisonnier est un signe de corruption ou, au mieux, d’un désintérêt de la police pour la sécurité publique dans leur région.[87] Comme nous l’expliquons plus loin, la police est tenue par la loi de mener des enquêtes sur tout délit apparent, même en l’absence de plainte, mais souvent dans la pratique, elle ne le fait pas. Beaucoup de gens n’ont pas conscience que concrètement, les victimes et les témoins doivent se présenter, tout d’abord au niveau communal, puis au niveau provincial, pour fournir des éléments de preuve à charge d’un suspect.[88] Cette méconnaissance de la loi, conjuguée au fait que la police n’ouvre pas souvent d’enquête si une plainte n’a pas été officiellement déposée, contribue à la justice populaire. Comme l’a expliqué à Human Rights Watch un administrateur communal à Ngozi : « Si un criminel est appréhendé et traduit en justice, quelques jours plus tard ou une semaine plus tard, il est libéré, et il revient et commet le même délit. La population ne comprend pas pourquoi il n’y a pas de justice et elle décide de s’en charger elle-même. »[89]

Le fait de ne pas comprendre le système judiciaire ne contribue pas seulement en soi à la justice populaire mais crée également un vide sur le plan de la lutte contre l’impunité qui permet à la corruption de prospérer. Le commissaire de police Louis Nkurikiye a expliqué : « Lorsqu’un suspect est arrêté, la population pense que c’est terminé—qu’il ne faut pas venir apporter de preuves à charge de la personne. Lorsqu’il n’y a pas beaucoup d’éléments de preuve, si un suspect donne un peu d’argent à un OPJ, il est libéré. »[90]

Lors de cours de formation pour la police, le Ministère de la Sécurité Publique a insisté sur le fait qu’un élément important de toute enquête policière est de rechercher activement des témoins du délit disposés à témoigner.[91] Ne tenant pas compte de ces formations, la police tend à mettre trop l’accent sur la réticence des victimes et des témoins à venir déposer. Mais ce manque d’assistance du public contribue effectivement d’une part à l’impossibilité pour la police de mener correctement ses enquêtes et d’arrêter des suspects et d’autre part, à la libération des suspects sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.

De nombreux responsables ont également dénoncé d’autres obstacles, à la fois logistiques et psychologiques, qui empêchent les victimes de porter plainte. Le manque de moyens de transport constitue l’un de ces obstacles. Aucune agence de l’État n’est responsable de l’accès des victimes et témoins à la justice, alors que beaucoup vivent à des heures de marche d’un poste de police et ne peuvent se payer aucun autre moyen de transport.[92] Dans la commune de Gisuru, en province de Ruyigi—la deuxième commune la plus grande du Burundi, où au moins cinq présumés criminels ont été tués en 2009, soit le plus grand nombre enregistré—un responsable a déclaré que le manque de moyens de transport jusqu’aux tribunaux représentait un sérieux obstacle à la justice.[93]

En l’absence de tout système de protection des témoins, la crainte des représailles constitue également un obstacle à la justice. Un commissaire de police de Ngozi a expliqué : « La population rend justice elle-même parce qu’elle a peur de venir témoigner. Nous arrêtons des personnes en vertu de mandats d’arrêt et les renvoyons devant le procureur. Si la population ne vient pas témoigner, le procureur libère ces personnes. La population se met en colère et dit que le système judiciaire et la police ne font pas ce qu’ils sont censés faire. Puis, si les gens attrapent un criminel, ils font justice eux-mêmes. »[94]

Un autre responsable à Ngozi a relevé :

Nous pouvons faire des « sensibilisations » mais la population est fâchée contre les autorités, elle dit que les autorités ne punissent pas suffisamment. Si nous disons aux gens de ne pas tuer les bandits, mais plutôt de les capturer et de les emmener à la police, ils ne veulent pas écouter parce qu’ils voient des bandits qui sont capturés et puis libérés. Ils sont libérés parce que la population ne vient pas témoigner contre eux ; elle pense que si un suspect est mis en prison, c’est fini. Nous essayons de sensibiliser les gens pour qu’ils viennent porter plainte mais parfois, ils ont peur.[95]

À cause de la piètre communication entre la police, le parquet et le public, la confusion règne souvent au sujet des raisons pour lesquelles un détenu particulier a été libéré. Un officier de police de Ngozi s’est plaint : « Nous avons beaucoup d’affaires où nous transmettons les dossiers au procureur et ensuite les suspects sont libérés deux ou trois mois plus tard et nous ne savons pas pourquoi. Les magistrats sont au-dessus de nous ; nous ne pouvons pas aller leur demander. »[96] Une fonctionnaire du BINUB a fait savoir qu’elle avait soulevé le problème auprès des responsables judiciaires de la province de Makamba, leur suggérant d’informer la police et les administrateurs communaux des raisons pour lesquelles les détenus étaient libérés, afin qu’à leur tour, ils puissent expliquer ces libérations à la population. Les responsables ont répondu qu’ils « n’avaient pas de comptes à rendre » à la police et aux administrateurs communaux, rejetant l’idée émise par la fonctionnaire du BINUB qu’une communication accrue servirait l’intérêt de la sécurité publique.[97]

Même lorsque des suspects sont poursuivis, reconnus coupables et purgent leur peine, un gouverneur a déclaré que les habitants avaient malgré tout du mal à accepter leur libération, y voyant la preuve que le système judiciaire ne fonctionnait pas. Il a expliqué : « Nous devons les préparer psychologiquement à réintégrer dans la communauté les gens qui ont commis des délits. »[98]

Note sur les accusations de « sorcellerie » et la justice populaire

Outre les dizaines de présumés malfaiteurs qui ont été tués ou violemment passés à tabac par la foule en 2009, des groupes d’habitants ont également attaqué des présumés « sorciers » dans des dizaines de cas.[99] Ces présumés sorciers sont souvent accusés d’utiliser des fétiches (objets considérés comme chargés de pouvoirs maléfiques) pour provoquer des maladies ou morts « mystérieuses », auxquelles beaucoup de Burundais des zones rurales ne trouvent aucune autre explication immédiate.[100] Ces agressions, bien qu’inquiétantes, ne sont pas couvertes par le présent rapport pour diverses raisons. Premièrement, Human Rights Watch et l’APRODH estiment qu’il est difficile d’établir si l’attaque reflète la profonde conviction que la victime est un sorcier ou s’il s’agit d’un prétexte pour éliminer un rival, généralement en raison d’un conflit foncier.[101] Deuxièmement, les améliorations des systèmes policier et judiciaire qui sont nécessaires pour réduire les actes de justice populaire ne suffiraient pas pour éliminer les cas où les personnes tuent ceux qu’elles soupçonnent sincèrement de se livrer à la sorcellerie ; des initiatives en matière d’éducation à long terme s’avèrent également nécessaires.

Troisièmement, Human Rights Watch et l’APRODH n’ont pas connaissance de statistiques portant sur la réaction de la police face aux meurtres de sorciers présumés. La police semble toutefois faire preuve de plus d’initiative pour enquêter sur ces meurtres que sur ceux de voleurs présumés. Au cours de ces recherches, Human Rights Watch et l’APRODH ont discuté des meurtres liés à la sorcellerie avec un certain nombre de responsables de la police et de l’administration ; aucun n’a tenté d’excuser ces meurtres, bien que leurs enquêtes n’aboutissent souvent à aucun résultat.

Sécurité et justice dans une société sortant d’un conflitLe Burundi vient juste de sortir de la guerre. Les jeunes ont vu beaucoup de mauvaises choses. Ils n’ont pas encore vu qu’il existe d’autres alternatives pour résoudre les problèmes. Certains ont été combattants, d’autres ont été témoins de violences, certains ont perdu des êtres chers, et je pense que cela les a affectés. --Un responsable provincial, Ruyigi, 7 juillet 2009.

Plusieurs Burundais interrogés pour le présent rapport ont déclaré que la justice populaire avait augmenté à cause de la « crise », terme utilisé pour décrire les pires années de la guerre civile au Burundi.[102] La guerre, a confié un gouverneur à Human Rights Watch, a détruit la confiance que les Burundais avaient dans les institutions et a créé un contexte où il était de plus en plus probable qu’ils se chargent eux-mêmes de faire justice.[103] En octroyant de facto l’impunité aux auteurs d’actes de justice populaire et en se mettant en défaut d’améliorer de façon considérable la sécurité publique, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à ce phénomène dans le contexte de l’après-guerre.

Les études semblent indiquer, et ce n’est guère étonnant, que la guerre a eu un profond impact sur la santé psychosociale des Burundais et que ce traumatisme est profondément enraciné.[104] Par ailleurs, la guerre a désensibilisé les gens à l’usage de la violence comme moyen de résoudre les problèmes, entre autres ceux liés à des conflits portant sur la terre, la propriété ou la famille.[105] L’extrême pauvreté, provoquée en partie par la guerre, a gonflé les enjeux de ces différends.[106] Une étude récente semble indiquer que le sentiment de sécurité de la plupart des Burundais a augmenté depuis la fin des principaux combats en 2005.[107] Mais les recherches de Human Rights Watch et de l’APRODH ont indiqué que lorsque ce sentiment fragile de sécurité est menacé, une violence disproportionnée est souvent considérée comme une réponse acceptable.