Résumé

Je n’aime pas l’idée que la communauté internationale attende qu’il y ait des effusions de sang et des guerres ouvertes pour apporter son aide.

– Un prêtre à Kumbo, région du Nord-Ouest, avril 2018

Le Cameroun, un pays bilingue et multiculturel connu pour sa stabilité et ses alliances solides avec la France et les États-Unis, bascule vers une crise prolongée des droits humains dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, majoritairement anglophones et frontalières du Nigeria.

Depuis fin 2016, les activistes anglophones, qui se plaignent depuis longtemps de la marginalisation perçue de leur région par la majorité francophone, ont mobilisé d'importants segments de la population pour réclamer plus d'autonomie politique ou la sécession.

Entre octobre et décembre 2016, des avocats, des enseignants et des étudiants anglophones sont descendus dans la rue pour protester contre la francisation perçue des systèmes éducatifs et judiciaires des régions par le gouvernement central. En réponse, les forces de sécurité du gouvernement ont sévèrement réprimé les manifestations, arrêtant des centaines de manifestants, dont des enfants, tuant au moins quatre personnes et en blessant plusieurs autres.

Le gouvernement a négocié avec les avocats et les syndicats d'enseignants au début de 2017. Bien que celui-ci affirme avoir répondu à leurs revendications, notamment via la création d'une Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme et le recrutement de magistrats ainsi que d'enseignants bilingues par le gouvernement, la crise a continuée de s’aggraver. Les méthodes répressives du gouvernement et l'arrestation d’importants négociateurs anglophones le 17 janvier 2017 ont encouragé des dirigeants plus extrémistes qui ont commencé à revendiquer, de plus en plus violemment, l'indépendance immédiate des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun – un territoire qu'ils appellent « Ambazonie ».

En 2017, des militants séparatistes ont commencé à mettre le feu aux écoles et à menacer les responsables de l'éducation afin d'imposer un boycott des écoles dans les régions anglophones. En juin 2018, l’UNICEF signalait que 58 écoles avaient été endommagées dans les deux régions. Les attaques des séparatistes contre le système d’éducation, perçues par plusieurs dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest comme cherchant à rendre les régions ingouvernables, ont créé un environnement qui a empêché des dizaines de milliers d’enfants de fréquenter l’école au cours des deux dernières années. Simultanément, des groupes de la diaspora anglophone aux États-Unis, en Europe et au Nigeria ont convenu de former un gouvernement intérimaire pour la « République d'Ambazonie » et ont appelé à de nouvelles manifestations de masse le 22 septembre et le 1er octobre 2017 pour célébrer l'indépendance autoproclamée de leur région.

Les forces de sécurité gouvernementales ont à nouveau réagi de manière abusive aux manifestations, notamment en utilisant des balles réelles contre les manifestants, tuant plus de 20 personnes, blessant également des dizaines de civils, et en arrêtant des centaines selon des témoignages recueillis par Human Rights Watch et des informations crédibles rapportées par les médias et des organisations de défense des droits humains. Une fois de plus, la répression a contribué à la radicalisation du discours pro-indépendantiste, dont les partisans ont commencé à mener davantage d'attaques contre les écoles ainsi que, de plus en plus, contre les avant-postes du gouvernement dans l'arrière-pays.

Début janvier 2018, les autorités nigérianes ont arrêté 47 activistes anglophones camerounais au Nigeria, dont le « président par intérim » de la « République d'Ambazonie » et des membres de son cabinet. Le Nigeria les a ensuite remis aux autorités camerounaises. Selon des informations crédibles et confirmées par le gouvernement camerounais, les 47 sont demeuré détenus au secret pendant six mois. En juin 2018, le gouvernement a pour la première fois permis à certains d’entre eux de s’entretenir avec leurs avocats et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de tous les rencontrer.

Après l’arrestation des 47 activistes au Nigeria, les séparatistes armés ont mobilisé davantage de membres et de ressources et intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité. En réponse, les forces de sécurité gouvernementales ont mené des opérations contre-insurrectionnelles abusives comprenant des attaques massives contre des villages, l'incendie et la destruction de biens et le meurtre de civils, notamment des personnes âgées ainsi que des personnes handicapées qui ont été abandonnées quand les autres ont fui.

Des dizaines de civils auraient péri aux mains des deux belligérants depuis le début de la crise. Selon le gouvernement, plus de 80 membres des forces de sécurité ont été tués depuis le début de la crise. Des organisations de droits humains et des médias ont pour leur part rapporté que les forces de sécurité ont tué des dizaines de civils dans le cadre des manifestations et des opérations de sécurité depuis fin 2016.

Ce rapport, rédigé sur la base d’entrevues conduites par Human Rights Watch avec plus de 80 témoins et victimes d'exactions lors d'une mission de recherche dans les régions anglophones du Cameroun en avril 2018, documente les abus commis aussi bien par les séparatistes armés que par les forces gouvernementales depuis fin 2016. Les violations des droits humains commises par les forces gouvernementales comprennent des exécutions extrajudiciaires, un usage excessif de la force et l'utilisation injustifiée d'armes à feu contre des manifestants, la torture et les mauvais traitements infligés à de présumés séparatistes en détention, ainsi que l’incendie de maisons et de propriétés dans plusieurs villages. Les abus perpétrés par les séparatistes incluent quant à eux des menaces envers des enseignants et des parents et des attaques contre des écoles dans le but d’empêcher les enfants de se rendre en classe, tout comme des meurtres, des enlèvements et des extorsions à l’encontre de civils ou de fonctionnaires de l’État.

En juin, des représentants de Human Rights Watch ont rencontré des ministres de haut niveau du gouvernement, notamment le principal conseiller du président et les ministres de la Défense, de l’Administration du Territoire, des Relations extérieures, de la Justice et des Communications, afin de présenter les résultats des recherches et recueillir la perspective du gouvernement sur la situation.

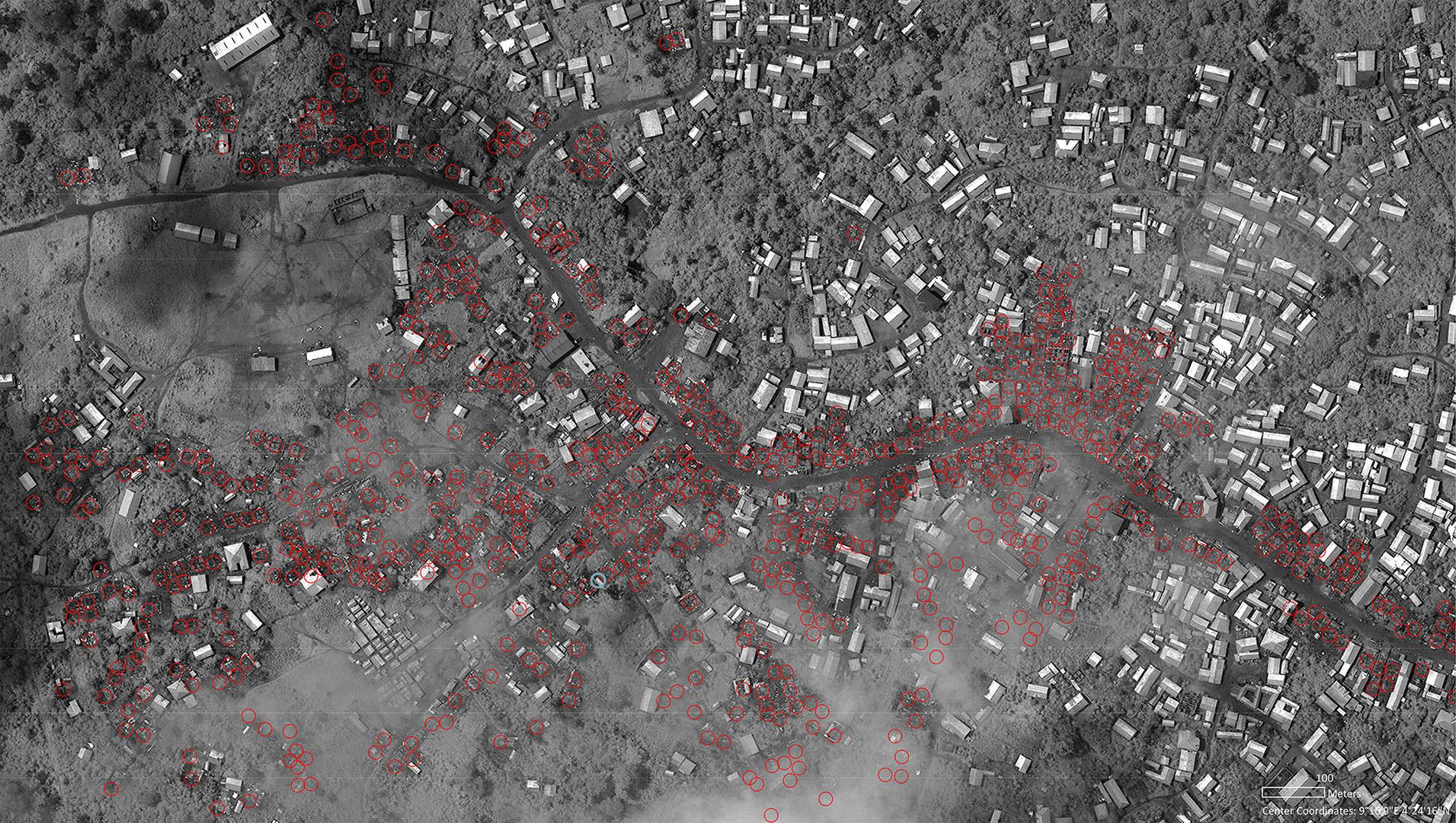

Les preuves suggèrent fortement que les forces gouvernementales ont incendié les villages. Grâce à l'imagerie satellitaire, Human Rights Watch a pu évaluer un total de 131 villages et identifier plusieurs centaines de structures montrant des signes de destruction correspondant à des incendies criminels dans 20 localités de la seule région du Sud-Ouest. Des témoins interrogés par Human Rights Watch et provenant de 5 de ces villages – Kwakwa, Kombone, Bole, Wone et Mongo Ndor – ont rapporté avoir vu les forces de sécurité entrer dans leurs villages avant d’avoir fui pour leur propre sécurité. Nombre d’entre eux ont alors vu des panaches de fumée noire s'élever des villages. Des attaques contre sept villages additionnels ont été documentées où il n’y a eu soit aucun incendie ou ceux-ci n’ont pu être confirmés par imagerie satellitaire par faute de la couverture nuageuse.

Selon ces mêmes témoins, quatre femmes âgées ont été abandonnées pendant les opérations gouvernementales à Kwakwa, Bole et Mongo Ndor et y auraient été brûlées vives dans leurs maisons. Les forces de sécurité auraient abattu plusieurs autres personnes à Kwakwa, Wone, Bole et Belo, dont sept personnes présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du développement qui avaient eu des difficultés à fuir.

« Ils sont venus à la maison que j’ai mis 10 ans à construire. Ils sont venus et ont brûlé notre enclos. Tout a été brûlé », a déclaré une victime du Nord-Ouest à Human Rights Watch. « Maintenant, je vis dans la misère. Je suis perdue. Je n’ai pas de travail, pas d’argent, pas de maison, pas de nourriture, pas de vêtements. J’avais l’habitude d’être forte, mais là… Je me sens psychologiquement vaincue. Je ne sais pas où commencer. »

Depuis décembre 2017, le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) a indiqué que la violence avait entrainé le déplacement à l’intérieur de leur pays de plus de 160 000 personnes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont la plupart en forêt ; alors qu’entre 20 000 et 50 000 personnes de plus ont fui en franchissant la frontière pour se rendre dans les États de Benue et de Cross River, au Nigeria. Le gouvernement, pour sa part, affirme que 75 000 personnes ont été déplacées dans les deux régions.

Face à la perspective d'une intensification de la violence et des violations des droits humains, le Cameroun devrait de toute urgence organiser un dialogue en concertation avec la société civile anglophone, les groupes de la diaspora ainsi que les séparatistes armés. Les acteurs internationaux devraient soutenir et renforcer ces efforts.

Le gouvernement devrait immédiatement s'assurer que ses forces de sécurité mettent fin à leurs tactiques contre-insurrectionnelles abusives, qui ont clairement aggravé la situation, qu’elles mènent des enquêtes impartiales sur les allégations d'abus contre les civils et qu’elles obligent publiquement les responsables à rendre des comptes.

Le gouvernement devrait également permettre aux observateurs indépendants et aux organisations d'aide d'accéder à la région pour surveiller la situation et fournir de l'aide aux dizaines de milliers de civils déplacés à l'intérieur du pays. Les autorités gouvernementales et les organisations d'aide devraient également répondre à la crise touchant le secteur de l'éducation en favorisant des formes d'éducation alternatives qui pourraient inclure le transport sécurisé vers des écoles plus sûres et l'enseignement par radio, l’Internet ou la télévision, de même que des programmes de rattrapage, et des campagnes visant au retour à l’école des enfants ayant été déscolarisés au cours des deux dernières années.

Les dirigeants des groupes séparatistes armés devraient pour leur part s’assurer que leurs supporteurs mettent fin à leurs abus contre les civils vivant dans les régions où ils opèrent. Les séparatistes devraient immédiatement mettre fin à leurs menaces violentes et à leurs attaques contre les écoles afin de permettre la reprise complète et sécurisée des cours dans toute la région.

Alors que la situation continue de se détériorer, les acteurs internationaux, notamment l'Union africaine et les Nations Unies, devraient surveiller de près l’évolution du comportement des belligérants et faire pression sur le gouvernement et les séparatistes armés afin qu’ils acceptent une médiation mené par une tierce-partie internationale indépendante et de confiance.

Les gouvernements des pays qui hébergent les populations de la diaspora anglophone, comme le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, le Nigeria et l'Afrique du Sud, devraient également enquêter sur le rôle de certaines personnes dans l'incitation à la violence.

Recommandations

Au gouvernement de la République du Cameroun

- Veiller à ce que toutes les opérations de sécurité soient menées dans le plein respect du droit international des droits humains, notamment en respectant les Principes de Base sur le Recours de la Force et l’Utilisation des Armes à Feu des Nations Unies, le respect des règles de proportionnalité et en déployant des officiers de la police judiciaire militaire sur le champ d’opération pour y surveiller la conduite des forces de sécurité et y conseiller les commandants ;

- Veiller à ce que toutes les victimes de violations des droits humains aient accès à des recours efficaces, notamment un accès facile à des mécanismes de dénonciation des forces de sécurité, un régime de protection des témoins si nécessaire et la possibilité de participer dans un processus judiciaire transparent contre les responsables d’abus ;

- Enquêter sur toutes les allégations d’exactions commises par les forces de sécurité et demander des comptes aux responsables ;

- Envisager de solliciter l'appui d'une tierce partie indépendante et digne de confiance, tel que les Nations Unies ou l’Église Catholique, pour engager un processus de médiation complet avec tous les acteurs anglophones concernés afin de tenter de remédier aux causes profondes de la crise actuelle des droits humains ;

- Assurer la liberté de réunion et d'expression, notamment en veillant à ce que l'accès à Internet ne soit pas entravé et en s'engageant à le maintenir ouvert ;

- Inculper ou libérer rapidement toutes les personnes détenues dans le contexte de la crise anglophone, notamment les 47 activistes anglophones arrêtés au Nigeria, et veiller à ce que les futurs détenus soient traduits devant un juge dans les 48 heures suivant leur arrestation ;

- Veiller à ce que les personnes accusées d'infractions bénéficient d'une procédure régulière, et que toutes les accusations soient étayées par des preuves crédibles ;

- Veiller à ce que les civils accusés d'infractions pénales soient jugés devant des tribunaux civils ;

- Veiller à ce que tous les détenus bénéficient d'un traitement humain et digne, notamment un espace d’hébergement approprié, de la nourriture et de l'eau, et ne soient à aucun moment soumis à aucune forme de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant pendant leur détention ;

- Permettre et faciliter un accès humanitaire sans entrave aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;

- Accepter les visites des procédures spéciales des Nations Unies pertinentes, et faciliter le suivi et les rapports par des observateurs indépendants et des groupes de défense des droits ;

- Répondre à la crise de l'éducation en offrant des formes alternatives d'éducation et en préparant des programmes de rattrapage ainsi qu’une campagne comportant des incitations nécessaires à ce que les enfants qui n'ont pas été scolarisés depuis deux ans puissent retourner à l'école ;

- Encourager et mettre en œuvre rapidement la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.

Aux groupes séparatistes armés

- Annoncer publiquement la fin du boycott scolaire et cesser immédiatement les attaques contre les écoles, les enseignants ainsi que les responsables de l'éducation, et permettre le retour en classe de tous les élèves en toute sécurité ;

- Diffuser des politiques parmi tous les membres interdisant les menaces contre les élèves ou les enseignants, les attaques contre les écoles ou l'utilisation des écoles à des fins militaires ;

- Veiller à ce que tous les groupes s'abstiennent de commettre des violations de droits humains, notamment des homicides de civils, des actes de torture, des enlèvements et des extorsions ;

- Libérer immédiatement tous les civils illégalement détenus ou enlevés.

À l’Union africaine

- Appeler le gouvernement camerounais et tous les séparatistes armés à mettre fin à toutes les attaques contre les civils et à faciliter la reprise immédiate de l'école ;

- Les rapporteurs spéciaux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les droits des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants et des personnes déplacées dans leur pays devraient demander une invitation à se rendre au Cameroun et rendre compte publiquement de la situation.

Aux Nations Unies

- Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait demander au Secrétaire général des Nations Unies un résumé sur la situation au Cameroun, demander de mettre fin aux violations des droits humains et indiquer clairement que de nouveaux abus peuvent conduire à des sanctions ciblées, notamment contre des personnes vraisemblablement impliquées dans des violations graves ;

- Mettre en œuvre l’initiative des « Droits humains avant tout », notamment au niveau des équipes de pays, en accordant la priorité à la protection des droits humains dans la réponse à la crise anglophone et en partageant les informations au moyen de bilans mensuels régionaux ;

- Le Secrétaire Général des Nations Unies devrait évoquer la situation au Cameroun avec le Conseil de Sécurité de l'ONU comme une situation qui pourrait menacer la paix et la sécurité internationales ; le Conseil des droits de l'homme devrait ordonner une enquête sur les violations et abus, par le biais d’une mission envoyée par le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou un rapport conjoint par les Procédures spéciales pertinentes, et encourager le Cameroun à coopérer avec une telle enquête ainsi qu’à faciliter l’accès aux zones touchées ;

- Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les Procédures spéciales pertinentes devraient surveiller la situation et tenir le Conseil des droits de l'homme régulièrement informé ;

- Procéder à un examen approprié de toutes les forces de sécurité camerounaises destinées à rejoindre les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et exclure toutes les personnes ou unités soupçonnées de violations des droits humains conformément à la politique de l'ONU sur la diligence raisonnable en matière de droits humains.

Aux partenaires internationaux du Cameroun (France, États-Unis, Royaume Uni)

- Revoir tout soutien aux forces de sécurité camerounaises et s'assurer qu'il ne contribue pas à perpétrer des exactions de droits humains ou qu’il ne les encourage pas ;

- Condamner fermement les violations des droits humains commises par tous les acteurs ainsi que la tactique des séparatistes de menacer et d’attaquer les enseignants et les écoles comme étant inadmissible et inacceptable dans tout conflit ou lutte politique.

Méthodologie

Ce rapport est basé sur 82 entretiens menés par Human Rights Watch au cours d'une mission de trois semaines dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun en avril 2018.

Human Rights Watch a mené des recherches à Bamenda et à Kumbo dans la région du Nord-Ouest et à Kumba dans la région du Sud-Ouest. Pour des raisons de sécurité, les chercheurs n'ont pas pu accéder à certains départements affectés des deux régions, mais ont parlé aux personnes déplacées internes qui venaient de ces régions.

Les personnes interrogées ont été identifiées à l'aide d'un vaste réseau de contacts dans les deux régions. Les entretiens ont été menés individuellement et en privé, sauf pour cinq entretiens dans lesquels des membres de la famille ou des amis proches étaient présents. La plupart des entretiens ont été menés en anglais ou en français. Trois entretiens ont été menés en anglais pidgin avec l'aide d'un interprète de confiance.

Nous avons informé toutes les personnes interrogées du but de l'entretien, de sa nature volontaire et des façons dont les données seraient recueillies et utilisées. Les noms et autres informations d'identification de tous nos interlocuteurs ont été dissimulés, et dans certains cas remplacés par des pseudonymes.

Les chercheurs ont également recueilli des preuves documentaires, notamment des plaintes écrites adressées à une organisation locale suite à des actes de répression de la part des forces de sécurité, et des dizaines de vidéos et photographies montrant des victimes et des destructions causées par des forces de sécurité ou des forces de sécurité abusant de civils ou incendiant des villages. Un certain nombre de ces vidéos ont été analysées et localisées par rapport à l'imagerie satellitaire et vérifiées par des spécialistes de Human Rights Watch.

Human Rights Watch a également obtenu et analysé des images satellite couvrant une grande partie du territoire où les personnes interrogées ont allégué que les forces de sécurité gouvernementales avaient incendié des villages.

En juin, une délégation de Human Rights Watch s'est rendue au Cameroun pour y rencontrer le Secrétaire Général de la Présidence, le Ministre des Relations Extérieurs, le Secrétaire d'État à la Défense, le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministre de la Justice, le Ministre des Communications, le Ministre de l’Éducation de base ainsi que le Ministre de l'Enseignement secondaire.

Nous leur avons présenter les conclusions de la mission de recherche et chercher à recueillir leur point de vue sur la situation, tout en les exhortant à respecter les obligations internationales du Cameroun.

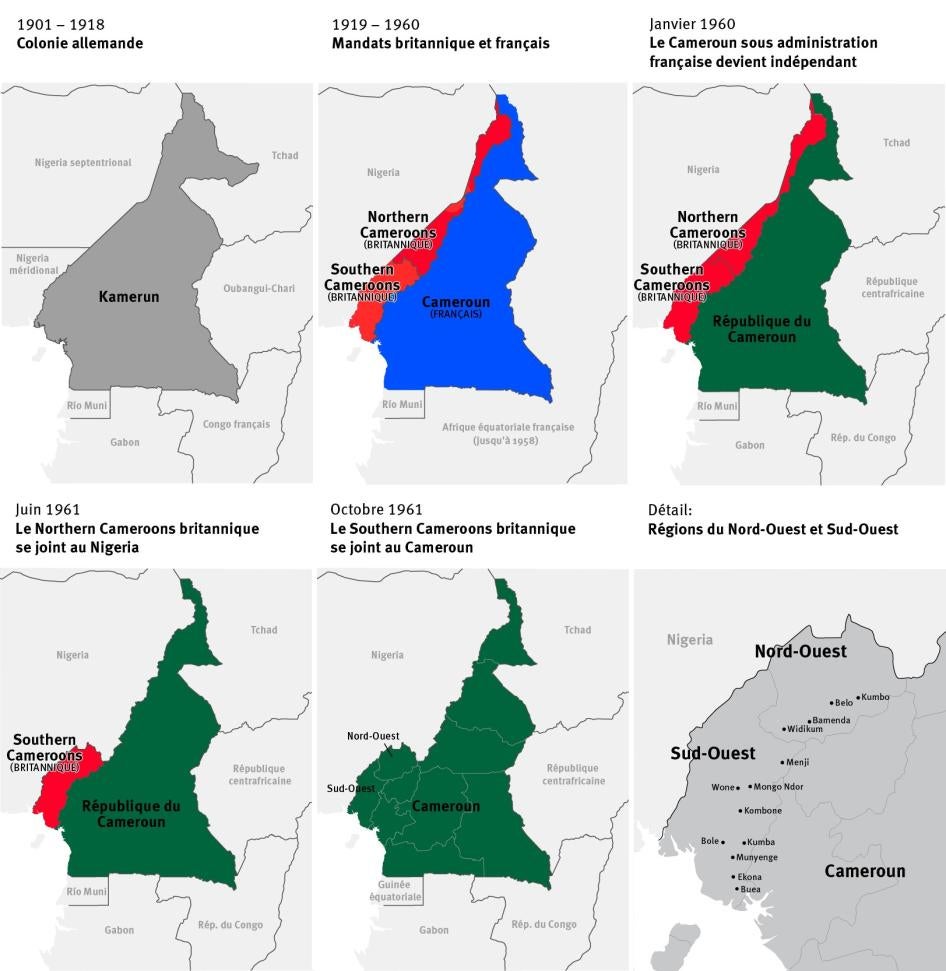

I. Contexte

Les régions anglophones du Cameroun sont situées dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et représentent un cinquième de la population du pays, qui compte 25 millions d'habitants.[1] La capitale de la région Nord-Ouest – Bamenda – est la troisième plus grande ville du pays tandis que la région du Sud-Ouest est située sur les rives orientales du delta du Niger, où se trouve une part importante des réserves pétrolières du Cameroun.[2] La crise anglophone du Cameroun trouve ses racines dans l'histoire coloniale du pays et les tensions entourant son indépendance, d'abord en tant que fédération puis en tant qu'État unitaire.

Le Cameroun ; en route vers l'indépendance et l’autoritarisme

Initialement une colonie allemande, le Kamerun (son nom à l’époque) a été divisé par la Société des Nations sous mandats français et britanniques peu après la fin de la première guerre mondiale. Les Britanniques ont reçu une petite bande de territoire limitrophe de ce qui est aujourd'hui le Nigeria, tandis que les Français ont obtenu une plus grande part dans le centre et dans l'est du territoire.[3] Ceux-ci sont devenus des territoires sous tutelle des Nations Unies sous les administrateurs français et britanniques en décembre 1946.[4]

Pendant les quatre décennies d'administration britannique et française, les deux régions ont été soumises à des systèmes juridiques, politiques et administratifs ainsi qu'à des mœurs socioculturelles très différents.[5]

En 1961, des plébiscites parrainés par les Nations Unies ont été organisés afin de déterminer si les Northern et Southern Cameroons sous l'administration du Royaume-Uni rejoindraient la nouvelle Fédération du Nigeria ou la République du Cameroun, nouvellement indépendante et francophone.[6] Le Northern Cameroons a choisi de rejoindre le Nigeria, tandis que le Southern Cameroons a choisi de se fédérer avec la République du Cameroun, créant ainsi une République fédérale officiellement bilingue dans laquelle les systèmes éducatifs et juridiques francophones et anglophones devaient coexister.[7]

La nouvelle fédération, présidée par Ahmadou Ahidjo et un vice-président anglophone, est rapidement devenue un État à parti unique dans lequel le président a consolidé le pouvoir par la répression.[8] Par un vote référendaire en 1972, les Camerounais adoptèrent un gouvernement unitaire – abolissant ainsi la fédération – et rebaptisèrent le pays la République Unie du Cameroun.[9] Dans ce système, dominé par un gouvernement centralisé et francophone, la minorité anglophone a commencé à se plaindre de marginalisation.

Dix ans plus tard, Ahidjo a démissionné en invoquant des raisons de santé, ouvrant la voie à la prestation de serment en tant que président de son Premier ministre de longue date, Paul Biya.[10]

Au début des années 1990, le président Biya a promulgué des réformes constitutionnelles en réponse aux appels de l'opposition à la démocratie multipartite.[11] Biya a été réélu en 1992, 1997, 2004 et 2011, à la suite d'élections entachées d'allégations de fraude et de répression continue de l'opposition politique. Il se prépare à être réélu en octobre 2018.[12]

En février 2008, une vague d'émeutes violentes provoquées par une hausse des prix du pétrole et l'intention déclarée de Biya de modifier la constitution pour lui permettre de se présenter aux élections présidentielles de 2011 s’est propagée dans plusieurs villes à travers le Cameroun.[13] Alors que le président a appelé au calme, les forces de sécurité ont arrêté plus de 1 600 manifestants et ont utilisé la force pour réprimer les émeutes. Au moins 40 personnes seraient mortes.[14]

Moins de deux mois plus tard, l'assemblée législative contrôlée par le parti au pouvoir a voté pour supprimer les limites de mandats et en 2011, Paul Biya a été réélu pour un sixième mandat avec 77,99 % des voix.[15]

Le « problème anglophone » et la montée du séparatisme

En 1993, une « Conférence de tous les anglophones » (« All-Anglophone Conference ») s'est tenue à Buea, l'ancienne capitale des Cameroons administrés par les Britanniques, et a appelé à un retour au fédéralisme.[16] Le gouvernement a rejeté les appels des fédéralistes mais s'est engagé à adopter des réformes afin de décentraliser le pouvoir.[17]

L'année suivante, une deuxième « All-Anglophone Conference » a publié la déclaration de Bamenda, recommandant à nouveau un système fédéral à deux États ou, subsidiairement, la sécession. Le gouvernement n'a pas changé de cap et a maintenu sa position de soutien au système unitaire.[18]

À la suite de la déclaration de Bamenda, des groupes anglophones ont commencé à appeler publiquement à la sécession de l'ex-Cameroun méridional. Le plus important de ces groupes, le Conseil national du Southern Cameroons (SCNC), a commencé à faire campagne diplomatiquement auprès des Nations Unies, du Commonwealth, de la Cour africaine des droits de l'homme et de l'Union africaine pour que la région soit reconnue indépendante.[19]

Les manifestations de la fin 2016

Les systèmes juridiques et éducatifs du Cameroun sont devenus des foyers de tension pour les activistes anglophones. À la fin de 2016, des avocats et des enseignants anglophones se sont mis en grève dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest pour protester contre le déploiement de magistrats et d'enseignants francophones dans la région.

Au début de janvier 2017, alors que d'autres manifestations étaient organisées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les membres du Consortium de la société civile anglophone du Cameroun (Cameroon Anglophone Civil Society Consortium, CACSC) ont convenu de rencontrer le gouvernement pour demander la libération de manifestants arrêtés lors de manifestations violemment réprimées à Bamenda le 8 décembre 2016.[20] Cependant, alors que les pourparlers étaient en cours, le Consortium a accusé le gouvernement d'avoir tiré sur quatre jeunes non armés et a appelé à l’organisation de « ghost towns (villes mortes) » – lors desquelles les entreprises et échoppes sont encouragées à rester fermées – les 16 et 17 janvier.[21]

En réponse, le gouvernement a décidé le 17 janvier 2017 de couper Internet et d'interdire les activités de deux groupes, le Conseil national du Southern Cameroons (SCNC) et le Consortium.[22] Le même jour, deux éminents activistes de la société civile anglophone, à la tête du Consortium – l'avocat Felix Agbor Nkongho et le docteur Fontem Neba – ont été arrêtés et transférés à Yaoundé.[23] Deux jours plus tard, Mancho Bibixy, un leader séparatiste, a également été arrêté, aux côtés de 6 autres activistes.[24]

Au lendemain des arrestations, certains leaders du Consortium et du SCNC ont fui vers le Nigeria, où ils ont formé le Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front (SCACUF). Parmi les membres du SCACUF se trouvaient des groupes et des individus qui prônaient à la lutte armée contre le gouvernement camerounais et s’y préparaient.

Le 8 juillet 2017, le SCACUF a choisi Sisiku Julius Ayuk Tabe, un ingénieur éduqué au Royaume-Uni et directeur de l'information de l'Université américaine du Nigeria, comme son leader et président par intérim de la « République d'Ambazonie », l'entité qui selon eux a souveraineté sur l’ancien Southern Cameroons administré par les Britanniques.[25]

Les manifestations de la fin 2017

Alors que les manifestations des villes mortes se sont poursuivies tout au long de l'année 2017, la violence n'a pas beaucoup augmenté jusqu'au milieu de l'année, lorsque deux écoles qui avaient annoncé leur réouverture à l’approche de la nouvelle année scolaire ont été incendiées, supposément par des activistes pro-indépendantistes.[26]

Dans le but de réduire les tensions en septembre, le gouvernement a libéré Felix Agbor Nkongho et le Dr Fontem Neba, au titre d’une amnistie présidentielle.[27] Cependant, une dizaine d'autres activistes anglophones sont restés en détention, dont Mancho Bibixy, et des factions militantes indépendantistes ont continué de mobiliser la population.[28]

Le 22 septembre 2017, alors que le président Biya se préparait à prononcer son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, des dizaines de milliers de manifestants mobilisés par le SCACUF ont envahi les rues des régions Nord-Ouest et Sud-Ouest pour manifester leur soutien à l'indépendance.

Le 1er octobre, le SCACUF et d'autres organisations indépendantistes ont appelé à des manifestations de masse via les médias sociaux et des déclarations de presse afin de célébrer la proclamation de la « République d'Ambazonie ».[29]

Des témoins et des victimes interrogés par Human Rights Watch à Bamenda, Kumbo et Kumba ont décrit comment les forces de sécurité ont utilisé des munitions réelles contre des manifestants pour la plupart pacifiques et ont parfois tiré sur des manifestants à partir d'hélicoptères. Les forces de sécurité ont arrêté au moins 500 civils et tué plus de 20 personnes entre le 22 septembre et le 2 octobre, selon Amnesty International.[30]

Fin octobre, les dirigeants séparatistes ont annoncé la formation d'un gouvernement intérimaire d'Ambazonie, présidé par Sisiku Julius Ayuk Tabe.[31] Peu de temps après, le gouvernement camerounais a émis 15 mandats d'arrêt internationaux contre des dirigeants séparatistes, dont Ayuk Tabe.[32] La rhétorique du président Biya s'est également durcie ; le 30 novembre, il a annoncé que le Cameroun était attaqué par des terroristes et a juré « d'éradiquer ces criminels » pour ramener la paix et la sécurité.[33]

L’arrestation et la déportation des 47

La crise s'est intensifiée lorsque les autorités nigérianes ont arrêté Sisiku Julius Ayuk Tabe et au moins six membres présumés de son cabinet, lors d'une réunion à l'hôtel Nera à Abuja le 5 janvier 2018. Le 22 janvier, ces hommes et plusieurs dizaines d'autres activistes anglophones – 47 au total – ont été remis aux autorités camerounaises.[34]

Le 29 janvier, le gouvernement du Cameroun a reconnu avoir la garde des 47 et a déclaré qu'ils répondraient de leurs crimes.[35] Selon des informations crédibles et confirmées par le gouvernement camerounais, les 47 sont demeuré détenus au secret pendant six mois. En juin 2018, le gouvernement a pour la première fois permis à certain d’entre eux de s’entretenir avec leurs avocats et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de tous les rencontrer.[36]

II. Abus commis par des groupes séparatistes armés

Des groupes de séparatistes armés sont apparus à la suite de la répression des manifestations de 2016 par le gouvernement, et ils ont bénéficié d'un soutien accru de la diaspora et des communautés locales après la réaction brutale du gouvernement aux manifestations de septembre et d'octobre 2017.

Un grand nombre de ces groupes sont très suivis en ligne et semblent être soutenus par de solides réseaux de diasporas aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Nigeria ainsi qu’en Afrique du Sud. Certains de ces activistes en ligne basés à l'étranger se sont depuis autoproclamés « commandants » de groupes armés et un grand nombre ont utilisé une rhétorique incendiaire et haineuse contre les forces de sécurité francophones et gouvernementales, les qualifiant de « chiens », « animaux » ou « terroristes », les accusant de « génocide » et exhortant les combattants à les envoyer « chez eux pour rencontrer leur père Lucifer. »[37]

Selon Armed Conflict Location and Event Database (ACLED), une organisation indépendante de veille et analyse des médias, le rythme et l'ampleur des attaques des groupes séparatistes armés contre les forces de sécurité, les fonctionnaires et les institutions étatiques ont plus que doublé fin 2017 et continuent d'augmenter après l'arrestation et la déportation des 47 militants sécessionnistes depuis le Nigeria en janvier 2018.[38]

|

Combien y a-t-il de groupes ?

Un journaliste indépendant camerounais qui a enquêté sur les groupes et a parlé à Human Rights Watch estime qu'entre 5 et 20 groupes opèrent dans les deux régions.[39] L'International Crisis Group (ICG), dans un communiqué de décembre 2017, estimait que les divers groupes comprenaient environ 500 combattants au total.[40] Les groupes les plus militants et les plus connus sont les suivants :

o L'Armée de restauration d'Ambazonie, une milice qui serait sous le contrôle du général Paxson Agbor, un ancien officier de police de renommée locale ; o Les Tigres d'Ambazonie, une milice présente dans les départements de la Mémé et Manyu de la région du Sud-Ouest ; o Les Forces de défense du Cameroun méridional (SCDF), dirigées par Nso Foncha Nkem, un Camerounais anglophone se présentant comme ayant servi dans l'armée américaine, et ; o Les Manyu Ghost Warriors, avec une présence dans le département de Manyu de la région du Sud-Ouest.[41] Nul ne sait quelle est la structure de ces groupes et dans quelle mesure ils se coordonnent entre eux. Un journaliste indépendant, un activiste de la société civile locale et trois villageois de deux localités différentes ont expliqué aux chercheurs que certains groupes avaient une structure au niveau local, avec des commandants au niveau des villages semblant rendre compte aux commandants régionaux.[42] « C'est structuré de telle façon qu'ils ont un général ou un chef pour chaque village », a déclaré aux chercheurs une activiste de la société civile qui s'est rendue dans des zones contrôlées par des séparatistes armés en mars 2018. « Nous avons été arrêtés à un point de contrôle tenus par les Ambazoniens. Quand j'ai affirmé que j'étais avec une ONG, ils m'ont mise de côté. On m'a interrogée et finalement le chef m'a laissé partir après avoir reçu des instructions au téléphone de quelqu'un d'autre », a-t-elle déclaré.[43] |

Le gouvernement affirme que des séparatistes armés ont tué plus d'une centaine de civils et 84 membres des forces de sécurité depuis l'éclatement du conflit.[44] Si le nombre total de victimes civiles tuées par des séparatistes armés n'a pas pu être déterminé par Human Rights Watch, les témoignages recueillis par les chercheurs et les médias apportent des preuves tangibles que les civils perçus comme collaborant avec le gouvernement ont également été pris pour cible par ces groupes pour extorsion, torture et meurtre.[45]

Dans le département de la Mémé de la région du Sud-Ouest, par exemple, des séparatistes armés ont pris pour cible au moins deux civils originaires du groupe ethnique majoritairement francophone Bamiléké, pour enlèvement et extorsion. Deux commerçants de l’ethnie Bamiléké ont confié à Human Rights Watch qu'en février 2018, un groupe de séparatistes armés est venu chez l’un d’eux et dans le magasin de l'autre et les a accusés de soutenir le gouvernement, administrant un passage à tabac sévère à l'un d'entre eux. L'un des commerçants s’est rappelé :

Ces jeunes m'ont ramené à leur chef et il m'a demandé si j'étais Bamiléké. J'ai répondu oui et il a déclaré qu'ils nous tueraient tous. Ils m'ont frappé avec leurs fusils et le côté plat d'une machette. J'étais sur le sol et je saignais. Ils voulaient que j'avoue que j'étais un traître. J'ai refusé alors ils m'ont laissé partir après que je leur ai donné de l'argent.[46]

Dans un autre cas, une activiste de la société civile locale a raconté comment elle avait appris des villageois que les séparatistes armés de Foe Bakundu avaient exécuté un homme qu'ils accusaient d'être un indicateur en mars 2018. « Ils l'ont torturé et il est mort », a-t-elle déclaré.[47]

Attaques contre des élèves, des enseignants et des écoles

En novembre 2016, des enseignants anglophones se sont mis en grève pour protester contre la discrimination perçue envers les enseignants et les élèves anglophones dans le système éducatif du pays.

Un directeur d'école privée a déclaré à Human Rights Watch qu'il pensait que la grève de novembre 2016 ne durerait que quelques jours. « Nous avons eu un cours avec [les élèves] et leur avons dit le lundi 21 : ‘Ne venez pas à l'école parce que les syndicats d'enseignants appellent à une grève.’ Nous pensions que la grève durerait un à deux jours comme d'habitude », a-t-il affirmé. « Nous ne savions pas que cela durerait jusqu'à la situation que nous avons aujourd'hui. »[48]

La majorité des syndicats d'enseignants ont annulé leur grève en février 2017.[49] « Nous avions fait valoir notre point de vue et nous voulions retourner à l'école », a déclaré à Human Rights Watch un dirigeant syndical impliqué dans les délibérations.[50] Mais les activistes séparatistes ont continué à pousser la population locale à s'abstenir de renvoyer leurs enfants à l'école comme une tactique pour faire pression sur le gouvernement.

Comme l'a déclaré un enseignant à Human Rights Watch : « L'information générale était que tout le monde devait faire le boycott [des écoles]. Il y avait donc les personnes qui le respectaient par conviction et d'autres qui le respectaient par crainte que quelque chose n'arrive à leurs enfants. »[51]

Enlèvement de chefs d’établissement

En 2018, des séparatistes armés ont enlevé au moins trois chefs d'établissement dont les écoles avaient ouvert leurs portes.

Au petit matin du 30 avril, le principal abbé William Neba du Collège St. Bede, à Ashing près de Belo, dans la région du Nord-Ouest, a été enlevé alors qu'il célébrait la messe avec des élèves. Il a été libéré deux jours plus tard. L'école a suspendu les cours le jour de l'enlèvement.[52]

Le 25 mai 2018, dans deux incidents distincts quelques jours avant le début des examens nationaux, la proviseure du lycée gouvernemental Bolifamba Mile 16, Georgiana Enanga Sanga, et le directeur de l'Académie baptiste camerounaise Muyuka, Eric Ngomba, ont été enlevés.

Dans une vidéo diffusée en ligne, Ngomba est observé assis à terre à l'extérieur et entouré de trois hommes armés pointant des armes sur sa tête alors qu'il est interrogé. Une voix hors champ indique que Ngomba a été arrêté parce qu'il est le directeur d'une école ouverte. Les hommes incitent Ngomba à appeler ses collègues enseignants et directeurs d'école à fermer toutes les écoles « dans cette région d'Amba » et à conseiller à ses collègues de ne pas administrer les examens nationaux. Les deux chefs d’établissement ont été libérés, Enanga indemne, Ngomba avec des blessures à la machette.[53]

Attaques contre les élèves et les enseignants

Human Rights Watch a documenté un cas dans lequel une enseignante a reçu une balle dans la tête au début de l'année 2018 dans le Nord-Ouest. Un membre de famille a déclaré qu'elle a été trouvée « dans une mare de sang » peu de temps après l'attaque et a ajouté que « maintenant, elle ne peut communiquer qu'en écrivant. Elle ne peut pas mâcher, elle ne peut manger que des aliments mous. La blessure n'a pas cicatrisé. » Ses agresseurs n'ont pas été identifiés ou appréhendés, mais le membre de la famille a expliqué qu'« elle avait déjà reçu des menaces de la part de gens qui jetaient des tracts [menaces écrites] à l'école et même jusque chez elle. »[54]

Dans un autre cas documenté par Human Rights Watch, Emmanuel Galega, un élève, a été abattu par des séparatistes armés qui ont attaqué un dortoir de lycée à Widikum le 26 mars 2018. Un homme qui vivait à Widikum au moment de l'attaque a déclaré aux chercheurs que les séparatistes armés avaient mené deux attaques contre les forces de sécurité dans les semaines qui ont précédé l'attaque de l'école. « Les gens ont vu [les Ambazoniens] arriver au village cette nuit-là. Ils sont allés à l'école parce qu'ils avaient fait circuler l’information [de fermer l'école] en laissant une note deux mois plus tôt. Ils sont arrivés et y sont allés et ont commencé à tirer avec leurs armes. Un enfant a été abattu », a-t-il expliqué.[55]

Incendies criminels dans les écoles

En prévision de la reprise de l'année scolaire en septembre 2017, les médias ont rapporté que des assaillants avaient partiellement brûlé plus d'une demi-douzaine d'écoles la nuit.[56] L'incendie des écoles, indépendamment de leur langue d’instruction, s'est poursuivi dans plusieurs localités à la fin de 2017 et au début de 2018. En juin 2018, l'UNICEF a signalé que 58 écoles avaient été endommagées depuis le début de la crise en 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.[57]

En général, ces incendies criminels se sont produits tard dans la nuit ou tôt le matin. Des revendications de responsabilité ne semblent généralement pas avoir été laissées sur les lieux des attaques. Cependant, un compte-rendu des médias indique que suite à un incendie criminel du lycée gouvernemental de Bafut le 8 mai 2018, une note a été laissée appelant les écoles à ne pas ouvrir.[58] Les écoles publiques, les écoles privées non confessionnelles ainsi que les écoles catholiques, presbytériennes et baptistes ont toutes été la cible d'attaques.

Par exemple, un pyromane ou un groupe de pyromanes a attaqué l'école secondaire presbytérienne Bafut tôt le matin du 1er novembre 2017. Trois dortoirs pour filles ont pris feu, et un grand nombre d’élèves ont perdu leurs biens dans l'incendie. Un enseignant de l'école a décrit la scène après que les flammes aient été éteintes, alors que les parents se précipitaient à l'école pour aller chercher leurs enfants : « Je pouvais voir que les toits de ces dortoirs étaient ravagés par le feu et avaient été brûlés. Et les murs des dortoirs étaient couverts de fumée. »[59]

Dans un autre cas, un père de deux enfants qui les déposait en février 2018 à leur école maternelle dans le département de Mezam, région du Nord-Ouest, a découvert que le bâtiment administratif de l'école avait été incendié pendant la nuit. L'école a fermé pendant deux semaines après l'incident. « Les enseignants et les élèves sont très inquiets et paniqués », a déclaré le père.[60]

L'administrateur d'une école partiellement incendiée en août 2017 a estimé les dégâts à 5,5 millions de CFA (9 800 US dollars), notamment les infrastructures scolaires, les bancs, les livres et le matériel pédagogique.[61] Il a également noté que les inscriptions ont chuté, pour passer d'environ 325 élèves à seulement 77 après l'incendie criminel. « Nous n'avons jamais fermé », a-t-il déclaré, en ajoutant que « peu importe la crise, les enfants ont droit à l'éducation. »[62]

Menaces contre les élèves, les parents et les enseignants

Pour imposer le boycott, les activistes séparatistes ont commencé à menacer la vie des enseignants et des enfants ainsi que l’incendie d’écoles via les médias sociaux, les messages texto et les avis imprimés (appelés localement « tracts »). L'objectif était de s'assurer que les écoles ne rouvriraient pas ou que les enfants ne seraient pas présents pendant l'année scolaire 2016-2017 et la première moitié de l'année scolaire 2017-2018.[63]

Parfois, les menaces ont été générales et, à d'autres moments, dirigées vers des écoles individuelles ou vers des éducateurs individuels désignés nommément. Dans au moins un cas documenté par Human Rights Watch, un directeur a expliqué que vers 23 heures un jour de décembre 2017, des pierres couvertes d'essence ont été placées sous sa voiture et incendiées. « Toute la maison aurait pu brûler », a déclaré le directeur, étant donné que sa voiture était garée dans un sous-sol au-dessous de sa maison. Le directeur avait déjà reçu une lettre indiquant qu'il était directeur d'école et exigeant 500 000 francs CFA (900 US dollars) pour soutenir la cause séparatiste.[64]

À titre d'exemple des menaces violentes en ligne, le 5 septembre 2017, un groupe se faisant appeler « Ambazonia Freedom Fighters » (« Combattants pour la liberté de l’Ambazonie ») a publié sur Facebook une photo de cinq enfants identifiables assis à des bureaux d'école, les qualifiant d’exemples de « trahisons » et exhortant leurs partisans à « les lapider ».[65] L’image ci-dessous est un autre exemple de menaces en ligne.

Les avis imprimés étaient particulièrement fréquents à la fin de 2017, étant donné que certaines écoles se préparaient à ouvrir ou ouvraient pour l'année scolaire 2017-2018. Les enseignants ont signalé avoir trouvé de tels « tracts » dans les villes, près des écoles, près des maisons des enseignants et affichés sur des poteaux électriques.[66] Bien que les tracts ne soient généralement pas signés par un individu ou un groupe, les enseignants avec lesquels nous nous sommes entretenus les ont tous attribués aux activistes séparatistes. Un exemplaire obtenu par Human Rights Watch a été écrit par des individus se désignant eux-mêmes comme « Nous les Camerounais du Sud. »[67]

De telles menaces ont souvent été efficaces. Un administrateur scolaire d'une école maternelle et primaire a confié à Human Rights Watch comment, un jour de la première semaine de novembre 2017, des imprimés ont été trouvés devant l'école et ont été glissés sous la porte de l'école. On pouvait y lire « Au feu ! Au feu ! » et un avertissement que l'école serait brûlée si elle continuait à fonctionner. « Nous avons donc fermé la porte, et nous ne l'avons pas rouverte jusqu’à janvier [2018]. Certains élèves ne sont toujours pas revenus. »[68]

Conséquences négatives pour l'éducation des enfants

Que ce soit à cause de ces menaces, ou bien en signe de solidarité de la part des parents et des enseignants avec la cause séparatiste, ou bien les deux, les taux de scolarisation ont chuté abruptement pendant la crise.[69] La majorité des écoles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été fermées pendant la plus grande partie de l'année scolaire 2016-2017. Un grand nombre d’éducateurs ont déclaré à Human Rights Watch que la fréquentation de leurs écoles augmentait lentement en 2018, mais selon les estimations, 42 500 enfants étaient déscolarisés au début de 2018 selon OCHA.[70]

Un père a déclaré aux chercheurs qu'il gardait sa fille d'âge secondaire à la maison. « Vous entendez parler d'un enfant tué quelque part, d'un enseignant tué quelque part, d'une école incendiée quelque part. Vous n'êtes pas sûr d’être en sécurité dans la maison où vous vivez », a-t-il expliqué. « Je ne me sens pas en sécurité de l'envoyer ... Cela fait presque deux ans qu’elle a quitté l'école. »[71]

Certains élèves se sont orientés vers des formations professionnelles, telles que l'informatique, la technologie de l'information, la couture et la coiffure.[72] Mais, comme l'ont affirmé plusieurs éducateurs à Human Rights Watch, un grand nombre ont complètement abandonné les études et restent à la maison ou travaillent.[73] Plusieurs personnes interrogées ont exprimé des inquiétudes quant à l'augmentation des grossesses des adolescentes non scolarisées.[74] « J'ai vu six de mes élèves enceintes, elles ont entre 13 et 16 ans », a déclaré un enseignant d'une école publique rurale à Human Rights Watch.[75]

Certains s'inquiétaient du fait que plus les élèves restaient hors de l'école, moins ils étaient susceptibles de revenir. « Les enfants ont goûté à un peu d’argent gagné en travaillant ... il va donc être très difficile de les ramener à l'école », a déclaré une femme qui travaillait pour une ONG s'occupant de l'éducation des enfants.[76]

« Ils ne veulent plus retourner à l'école », a déclaré le directeur d'une école qui comptait 485 élèves avant la crise, mais seulement 45 lors de la visite de Human Rights Watch.[77] D'autres éducateurs ont indiqué des taux de scolarisation dans leurs écoles de 30 à 66 pour cent des niveaux précédant la crise.[78] En avril 2018, certaines écoles étaient encore vides. Par exemple, un administrateur d'école pour un certain nombre d'écoles du département de Bui nous a déclaré en avril que dans deux de ses écoles « aucun enfant n'est allé à l'école », alors qu’elles avaient 130 et 75 élèves avant la crise.[79] Une enseignante d'une école publique rurale nous a confié que son école comptait environ 1 000 élèves avant la crise, mais en avril, il n'y avait que deux élèves, parce qu'ils étaient déterminés à passer les examens nationaux.[80]

La qualité de l'enseignement est également affectée. Une enseignante d'une école secondaire publique nous a confié comment elle s’est sentie au retour à l'école, un jour après que le directeur ait reçu la visite de « quelques garçons » qui l'avaient menacé et lui avaient dit de fermer les écoles. « Aller enseigner le lendemain était comme un cauchemar pour moi », a-t-elle déclaré à Human Rights Watch. « Je ne faisais que regarder la fenêtre et la porte et ne me concentrais pas sur l'enseignement parce que tout pouvait arriver. »[81]

|

Déclaration sur la sécurité dans les écoles

Le Cameroun n'a pas encore approuvé la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, un engagement intergouvernemental des pays pour mieux protéger les élèves, les enseignants, les écoles et les universités en période de conflit. Bon nombre de ses engagements pourraient être pertinents pour assurer la protection de l'éducation dans le pays. La Déclaration encourage particulièrement : · La collecte de données pertinentes sur les attaques contre les établissements d'enseignement, sur les victimes de ces attaques ainsi que sur l'utilisation militaire des écoles et des universités ; · Les enquêtes sur les allégations de violation du droit national et international applicable et, le cas échéant, les poursuites contre leurs auteurs ; · Le développement d'approches de l'éducation sensibles aux conflits ; · La garantie de la continuité de l'éducation même lors de situations de conflit ; · Le rétablissement des infrastructures éducatives ; et · La coopération et l’assistance internationales pour répondre aux attaques contre l'éducation. En outre, les pays qui approuvent la Déclaration sur la sécurité dans les écoles s'engagent à utiliser les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés, qui contiennent des suggestions sur la façon de réduire les conséquences négatives potentielles, lorsque les forces de sécurité sont déployées pour protéger les écoles qui ont été menacées d'attaque. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) a appelé tous les États membres de l'UA à approuver la Déclaration. En novembre 2017, le ministre de l'Éducation de base du Cameroun a écrit au gouverneur de l’Extrême-Nord pour demander le respect de la Déclaration. |

III. Violations commises par les forces gouvernementales

Recours excessif à la force contre les manifestants

Plus d’une dizaine de victimes et de témoins qui se sont entretenus avec Human Rights Watch ont décrit des incidents survenus entre 2016 et 2018 au cours desquels les forces de sécurité, bien qu’équipées de matériel anti-émeute, boucliers, casques et gaz lacrymogènes, ont ouvert le feu sur des manifestants et des passants.[82] Dans plusieurs cas, les forces de sécurité ont brutalement attaqué ou utilisé une force physique excessive contre des manifestants, des passants et d'autres civils.

Les membres des forces de sécurité et de maintien de l’ordre devraient, autant que possible, avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force. Ils ne devraient faire usage de la force que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d'escompter le résultat désiré.[83] Lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois devraient en user avec modération et s'assurer que le degré de force utilisé est proportionné.[84]

Les normes internationales des droits humains placent des limites plus strictes sur l’usage des armes à feu par les responsables de l’application des lois que sur l’usage de la force en général. Les forces de sécurité et de maintien de l’ordre ne devraient faire usage d’armes à feu qu’en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper. Le recours intentionnel à l’usage meurtrier d’armes à feu n’est légitime que si « cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »[85]

Le 22 novembre 2016, les médias ont rapporté que les forces de sécurité ont utilisé du gaz lacrymogène et des balles réelles et ont tiré sur la foule pour disperser une manifestation d'enseignants à Bamenda, tuant au moins une personne et en blessant dix autres.[86] Un peintre de 31 ans qui se trouvait chez lui ce jour-là a confié à Human Rights Watch qu’il avait lui-même été touché : « Les tirs ont commencé vers 16h ce jour-là. J’ai d’abord pensé que c’étaient des gaz lacrymogènes », a-t-il déclaré. « Mais quand je suis sorti de chez moi pour rentrer ma moto, j'ai vu la police à environ 100 mètres sur la route principale. Ils ont commencé à tirer sur moi. Une balle a frappé ma cuisse gauche et détruit mon artère fémorale superficielle », a-t-il expliqué, en montrant aux chercheurs son dossier médical.[87]

Le 27 novembre 2016, des étudiants de l'université de Buea qui ont demandé à l'administration de faire de l'anglais la seule langue d'enseignement à l'université ont appelé tous les étudiants anglophones à participer à la grève. Des vidéos et des images captées les jours suivants montrent des étudiants qui ont pris part aux grèves brutalement battus et maltraités par les forces de sécurité qui ont attaqué le campus, les résidences universitaires et les pensionnats hors campus.[88]

Le 8 décembre 2016, des manifestants et des membres des forces de sécurité se sont affrontés le long de l'avenue commerciale de Bamenda et du rond-point de l'hôpital lors d'une visite de représentants du gouvernement. Les manifestants ont érigé des barricades et incendié les voitures du gouvernement. Le personnel des forces de sécurité a tiré sur des manifestants à balles réelles. Selon Amnesty International, au moins deux manifestants non armés ont été tués ce jour-là et plusieurs dizaines de personnes ont été arbitrairement arrêtées, dont des enfants.[89]

Un homme ayant reçu une balle dans la jambe ce jour-là a indiqué à Human Rights Watch qu’il avait quitté la manifestation lorsqu’il avait vu que des gens lançaient des pierres et que les forces de sécurité tiraient à balles réelles. « Je marchais seul dans la rue quand trois policiers sont apparus devant moi. Ils ont dit que je n'aurais pas dû venir (…) Alors que je commençais à m'expliquer, j'ai entendu le bruit d'une arme à feu et j'ai senti une douleur dans ma jambe. Les policiers sont ensuite partis », a-t-il expliqué.[90]

Un autre homme a déclaré avoir vu un policier tirer sur un manifestant ce jour-là : « J'ai vu le policier pointer son arme parce que les gens jetaient des pierres. J'ai vu quelqu'un tirer une balle sur un gars à côté de moi. Il a été touché au cœur. Alors je me suis mis à courir », a-t-il déclaré aux chercheurs.

Au cours de la vague de protestations de 2017, les forces de sécurité gouvernementales déployées dans des centres plus importants tels que Bamenda, Kumba et Buea ont également utilisé des balles réelles contre des manifestants et des passants, tuant au moins une dizaine de civils et faisant de nombreux blessés, selon Amnesty International et des médias internationaux.[91]

Le 1er octobre 2017, alors que les militants séparatistes manifestaient dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest pour célébrer la déclaration d'indépendance de la « République d'Ambazonie », en dépit des interdictions de manifestations et des couvre-feux imposés par les gouverneurs des deux régions, plusieurs personnes non armées ont été tuées par des membres des forces de sécurité.

Un professionnel de la santé rencontré par Human Rights Watch à Kumbo a déclaré que l'hôpital où il travaille a reçu plusieurs personnes blessées par balle à la veille de la manifestation du 1er octobre et ce jour-là. « Nous avons traité une jeune fille, Ailue, qui avait reçu une balle dans l’œil alors qu’elle se trouvait dans sa chambre », a-t-il expliqué. « La balle a dévié la cloison nasale et l’orbite de son œil mais elle n'a pas touché son cerveau. La plupart des autres blessés avaient reçu des balles dans les membres inférieurs. »[92]

Le 1er octobre, à Buea, les forces de sécurité ont tué deux amis lors d'incidents distincts : un technicien de 34 ans qui avait étudié en Inde et en Norvège, et un avocat de 39 ans et père de deux enfants. Dans un entretien avec Human Rights Watch, les parents du technicien ont expliqué qu'ils ont commencé à entendre des coups de feu dans les premières heures de la matinée. Leur fils a décidé de quitter la maison en début d'après-midi pour rencontrer des amis alors que la situation semblait se calmer, et a été abattu dans la rue, près de chez lui.[93]

« Quand nous avons entendu le coup de feu, nous avons couru et avons vu que le sang coulait comme de l'eau. Notre fils a reçu trois balles, dans le pied, le ventre et la jambe. Nous sommes arrivés jusqu’à lui pendant qu'il était encore en vie », a déclaré sa mère à Human Rights Watch. « Il m'a vu pleurer et il a commencé à pleurer aussi. Il a dit : ‘Que Dieu envoie quelqu'un pour me remplacer dans la famille – je ne sais pas ce que j'ai fait – Dieu, prenez mon âme pour que je puisse me reposer.’ Avant d'arriver à l'hôpital, il a cessé de parler. »[94]

Le même jour, un homme de 43 ans souffrant d'un handicap physique a été tué par les forces de sécurité devant son domicile à Bamenda. « La police est arrivée vers 9 heures du matin avec une voiture et tout le monde a couru mais il ne pouvait pas parce qu'il avait seulement sa jambe droite. Sa jambe gauche était une prothèse », a expliqué sa femme à Human Rights Watch. Au moment où elle est arrivée, a-t-elle ajouté, le corps de son mari avait disparu. Il a été amené à la morgue par la police tôt le matin, le jour suivant. Elle a indiqué que la mort de son mari n'a jamais fait l'objet d'une enquête.[95]

Human Rights Watch a également obtenu 27 plaintes différentes d'abus violents commis par les forces de sécurité lors de raids de maisons privées dans la région du Nord-Ouest dans les jours qui ont suivi les manifestations du 22 septembre et du 1er octobre. Pendant ces raids, les membres des forces de sécurité ont rudoyé les personnes, notamment des femmes, et ont détruit des téléviseurs, des ordinateurs, des récepteurs satellites, des motos et d’autres biens.[96]

Le 1er octobre 2017, deux membres des forces de sécurité ont dévalisé une maison dans la région du Nord-Ouest, où deux femmes se cachaient. L’une d’elles, qui s’est confiée à Human Rights Watch, a déclaré que les deux hommes les ont battues. « Ils nous ont emmenées dehors et l'un d'eux a frappé la femme de mon cousin sur le front avec la crosse de son fusil. L'autre a pris un morceau de verre brisé et m'a ouvert le bras droit », a-t-elle expliqué. Six mois plus tard, comme ont pu le constater les chercheurs, son bras n’était pas encore complètement guéri.[97]

Au petit matin, à Kumbo, les forces de sécurité ont battu un homme présentant une déficience intellectuelle. Son ami, qui a décrit l'événement à Human Rights Watch, a déclaré que les forces de sécurité l'avaient intercepté sur la route et lui avaient demandé de vider tout le contenu de son sac.[98]

« Puis ils lui ont versé de l'eau dessus et l'ont frappé à coups de fusil, des fers, et finalement l'ont déshabillé complètement, jusqu'à ce qu'il soit nu. Ils l'ont ensuite battu avec des barres de fer et lui ont disloqué le bras et la main », a-t-il expliqué aux chercheurs qui ont pu examiner les cicatrices que portaient cet homme. Les forces de sécurité l’ont ensuite emmené jusqu’au poste principal de la gendarmerie à Tobin, mais quelqu’un a réalisé qu’il présentait un handicap et il a été conduit jusqu’à un hôpital proche.[99]

« Ils l'ont simplement jeté devant l'hôpital et sont partis. Le personnel l'a recueilli mais il est resté inconscient jusqu'au lendemain », a ajouté son ami.[100]

Torture et exécutions extrajudiciaires

Human Rights Watch a documenté trois cas dans lesquels des membres des forces de sécurité ont arrêté des personnes soupçonnées de soutenir la cause sécessionniste, puis les ont torturées et tuées pendant leur détention. Dans un quatrième cas, Human Rights Watch a analysé des preuves de torture filmées par leurs auteurs, qui semblent être des gendarmes.

Le 29 janvier 2018, les forces de sécurité ont battu à mort Fredoline Afoni, âgé de 22 ans, étudiant de 3ème année à l’Université technique de Bambili, qui était revenu à Shisong, près de Kumbo, pour rendre visite à son oncle qui l’a élevé. « Fredoline travaillait à la maison quand il a reçu un appel d'un numéro inconnu. La personne lui a dit de venir chercher un bagage à un carrefour voisin. Il y est allé », a expliqué un des membres de sa famille à Human Rights Watch.[101]

« Quand il est arrivé là-bas, il a été embarqué de force par des hommes habillés en civil et emmené dans un camion Prado que j'ai souvent vu à la station de gendarmerie de Tobin », a ajouté son oncle. Quelque temps plus tard, un véhicule des forces de sécurité est passé par le même carrefour, Fredoline assis à l'arrière du pick-up, nu et menotté. « Ils sont allés à la maison de sa grand-mère, près de chez moi. Une fille les a vus et a dit qu'il était déjà sévèrement battu. Ils ont ramassé son ordinateur portable et son téléphone portable et sont repartis. »[102]

Informé par les voisins de l'arrestation de Fredoline, l'oncle s'est rendu à la gendarmerie et on lui a dit que Fredoline était sous leur garde et qu'il devrait revenir dans la matinée. Le lendemain, il a été informé que Fredoline était mort. « Je n’ai découvert où était son corps que trois jours plus tard. Les gendarmes venaient de jeter son cadavre à l'extérieur de la morgue à Jakiri, en plein air, sans aucun respect. Il était nu et son corps était déjà pourri, tout fracassé », a confié son oncle.[103]

Un professionnel de la santé qui a ensuite examiné le corps a déclaré à Human Rights Watch que Fredoline était décédé des suites des coups qu’il avait reçus. « Le corps avait des côtes cassées – lorsque vous le touchez, vous pouvez l'entendre – et du sang était sorti par l'anus », a-t-il expliqué. « Il avait été violemment battu. »[104]

Dans un autre cas survenu le 1er février 2018, des hommes en civil chaussés de bottes militaires et appartenant probablement aux forces de sécurité ont tué Ndi Walters dans son magasin au marché de voitures de Bamenda et l’ont emporté. « Des hommes armés inconnus dans une Corolla rouge lui ont tiré dessus et l'ont emmené dans leur voiture. Ils ont roulé pendant 100 mètres et sont ensuite retournés au magasin pour prendre son téléphone et son ordinateur portable. Beaucoup de gens les ont vus et m'ont appelé quand c'est arrivé », a expliqué son frère aux chercheurs.[105]

« Je suis allé à tous les postes de police de la ville et ils ne savaient pas où il était ni qui l'avait. Une semaine plus tard, je suis allé à la morgue et l'y ai trouvé. La morgue a déclaré que le corps avait été apporté par un camion militaire. » Selon son frère, une autopsie ordonnée par le procureur a conclu que le jeune homme était décédé des suites de coups violents portés à la poitrine et au front.[106] Le jeune homme soutenait activement les sécessionnistes en ligne.[107]

Dans un troisième cas qui, selon plusieurs personnes interrogées par Human Rights Watch, avait eu lieu début février, les forces de sécurité avaient arrêté, torturé puis égorgé Samuel Chiabah, âgé de 45 ans et père de cinq ans, plus connu sous le nom de Sam Soya, en représailles pour le meurtre de deux gendarmes commis plus tôt par des séparatistes armés à un point de contrôle entre Bamenda et Belo.[108]

Selon les médias, au lendemain de ces meurtres, les forces de sécurité ont attaqué des maisons à Belo, à une quinzaine de kilomètres de Mbingo, et ont battu et arrêté des habitants.[109]

Une vidéo et des photos prises par les forces de sécurité et analysées par Human Rights Watch ont commencé à circuler sur les médias sociaux montrant l'interrogatoire de deux hommes, dont Sam Soya, assis sur le sol et questionnés sur le meurtre des deux gendarmes. On entend Sam Soya pleurer à l'agonie et nier la participation aux meurtres, tandis que l'autre homme l'accuse d'avoir eu connaissance de l'attaque.[110] Les photos, prises plus tard, montrent des membres des forces de sécurité en uniforme utilisant un couteau pour égorger Sam Soya et entailler la jambe de l'autre homme, tous deux allongés à plat ventre sur le sol et menottés.[111]

Le 12 mai 2018, une autre vidéo prise par les forces de sécurité a commencé à circuler en ligne. Elle montrait un présumé chef séparatiste armé, qui s’appellerait Alphonse Tobonyi Tatia, soumis à des coups violents par des hommes portant des treillis de gendarmerie. Alors que l'homme est étendu au sol à plat ventre dans la boue avec les bras menottés dans le dos et les jambes immobilisées par une chaise posée sur les mollets, les gendarmes fouettent brutalement ses pieds nus avec le côté plat d'une machette. Alors qu'il pleure de douleur, on entend les gendarmes sur la vidéo l'appeler « Commandant », demander « Tu es général ? », et lui disant « Tu ne tues pas des gendarmes, non ! ».[112]

Trois jours après la sortie de la vidéo, le ministère de la Défense a publié un communiqué dans lequel il reconnaissait que « manifestement les gendarmes [étaient] sortis des normes et techniques légales utilisées dans de telles circonstances » et s'engageait à enquêter sur l'incident et à punir les responsables.[113]

Le droit international des droits humains interdit absolument la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.[114] En outre, les gouvernements ont l'obligation positive d'enquêter efficacement sur toutes les allégations de mauvais traitements par les forces de l'ordre et de demander des comptes aux responsables.[115] Les exécutions illégales perpétrées par des agents de l'État sont considérées comme des exécutions extrajudiciaires, une grave violation du droit international des droits de l'homme.

Mauvais traitements et extorsion des détenus

Selon des observateurs internationaux, depuis le début de la crise en novembre 2016, les forces de sécurité ont arrêté des centaines de manifestants, de passants et d'autres civils soupçonnés de soutenir les intentions sécessionnistes.[116] Human Rights Watch a documenté un incident en 2016 où des manifestants ont été arrêtés en masse, battus et maintenus en détention pendant environ un mois avant d'être finalement libérés par ordre présidentiel. Dans l’un des cas, des détenus civils accusés de ne pas avoir respecté le couvre-feu auraient été présentés devant des tribunaux militaires.[117] Dans un autre cas, les forces de sécurité ont arrêté deux personnes âgées à la place de leur petit-fils.

Dans un exemple, le 8 décembre 2016, une dizaine de manifestants ont été arrêtés à l'hôpital de Bamenda, où ils avaient cherché à se cacher des forces de sécurité qui utilisaient des balles réelles pour disperser la foule. Cinq personnes arrêtées à l'époque ont déclaré à Human Rights Watch qu'elles avaient été frappées à coups de matraques et de pistolets puis transférées à Yaoundé où elles ont été détenues pendant plusieurs semaines dans des locaux médiocres, surpeuplés et insalubres.

L'une d'entre elles, un conducteur de mototaxi de 24 ans, a décrit comment les forces de sécurité l'ont battu, lui et la dizaine d'autres détenus au moment de leur arrestation, dont trois enfants âgés de 14 à 16 ans. Il a expliqué : « Ils nous ont dit de sortir [du bâtiment] et de nous allonger sur le sol. Ensuite, ils ont commencé à nous frapper tous avec un bâton noir sur tout le corps. Les enfants aussi ».[118]

La dizaine de détenus arrêtés à l'hôpital ont ensuite été forcés à s'allonger les uns sur les autres à l’arrière du pick-up des forces de sécurité et ont été conduits à un poste de gendarmerie. Un autre ancien détenu, également arrêté à l'hôpital, a déclaré qu'il était arrivé au poste la tête en sang à cause des coups. Le lendemain, a-t-il expliqué, toutes les personnes arrêtées le 8 décembre, soit au total plusieurs dizaines de personnes, ont été transférées par avion à Yaoundé et celles de l'hôpital ont été amenées à une salle dans une base des forces de sécurité. « L'endroit était très grand. Il y avait des bureaux à l'extérieur. Les policiers étaient des ‘GP’ – garde présidentielle. Nous sommes restés là pendant deux semaines. Personne ne pouvait même se laver », a-t-il déclaré. « Nous mangions une fois par jour, du riz. Ensuite, ils ont pris notre vraie déposition. Ils nous ont interrogés et ont dit que nous étions des ‘Anglos stupides’ et ont continué de nous insulter ».[119]

Le 23 décembre, 17 détenus de Bamenda ont été présentés au Procureur général, interrogés sur la façon dont ils avaient été traités, puis ont reçu la promesse qu'ils seraient bientôt libérés. Les trois enfants qui avaient été arrêtés ont été libérés, tandis que les autres ont été emmenés à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé.

À la prison, les détenus de Bamenda ont décrit avoir été emmenés dans une « cellule d'initiation », le « Salut de Passage » où tous les nouveaux détenus sont gardés ensemble pendant quelques jours, et qui était sérieusement surpeuplée. Un ancien détenu a déclaré aux chercheurs qu'il y avait « plus de 70 personnes à l'intérieur. Vous ne pouviez pas vous asseoir ni bouger, juste vous tenir les uns contre les autres. Il n'y avait pas de fenêtres et il faisait très chaud à l'intérieur. Pas moyen de vous soulager ».[120]

Le jour suivant, les détenus ont été envoyés dans les quartiers « Kosovo » de la prison. L’un des anciens détenus a déclaré à Human Rights Watch : « Les prisonniers étaient si durs. Ils font des choses horribles là-bas. C'est très sale. Vous voyez des gens se battre.... Quelqu'un vient et dit : ‘Vous êtes de Bamenda’ et ils commencent à vouloir se battre. Nous avons passé Noël là-bas ».[121]

Le 9 janvier 2017, 21 des détenus de Bamenda ont été libérés par ordre présidentiel. Ils ont été ramenés en bus à Bamenda. Un ancien détenu a déclaré : « Maintenant, j'ai parfois mal à la poitrine, surtout la nuit. Cela a commencé quand j'étais en prison ».[122]

La plupart des anciens détenus interrogés par Human Rights Watch ont déclaré que les autorités avaient réclamé des pots-de-vin pour leur libération. Le même mois où les détenus de Bamenda ont été libérés, un bibliothécaire de 40 ans a été arrêté arbitrairement à un rond-point près d'un poste de gendarmerie dans la région Nord-Ouest, accusé de soutenir l'opposition puis battu, avant d'être transféré à Yaoundé.

L’homme a déclaré à Human Rights Watch : « Quand je suis arrivé à Yaoundé, un enquêteur m'a rencontré et m'a dit que je n'avais aucun problème et que je pouvais repartir si je lui donnais 400 000 francs CFA (environ 700 dollars américains) ».[123] Il n'avait pas l'argent, mais au lieu d'accepter moins, l'enquêteur a recommandé qu’il soit envoyé en prison. Il a passé huit mois à la prison centrale de Kondengui avant sa libération suite à une amnistie présidentielle générale en septembre 2017.[124]

Dans un autre cas, un homme de 48 ans, arrêté à son domicile en octobre 2017 parce qu'il était soupçonné de participer au mouvement de protestation, a dû vendre ses terres pour payer un pot-de-vin de 800 000 francs CFA (environ 1 500 dollars américains) à un commandant des forces de sécurité, afin d’être libéré après deux mois et demi de détention dans des conditions abusives à Yaoundé.[125]

Dans un autre cas dans la région du Nord-Ouest, en février 2018, un commandant de la gendarmerie a demandé à une mère célibataire de deux enfants, âgée de 30 ans, de payer 250 000 francs CFA (environ 450 dollars américains) pour libérer son père handicapé de 88 ans et sa mère qui étaient détenus à la place de son neveu, soupçonné d'être un séparatiste armé. Elle a expliqué que pendant qu'elle travaillait au champ, les forces de sécurité étaient venues chercher son neveu mais ont trouvé et arrêté les deux personnes âgées, avant de mettre le feu à la maison familiale.[126]

Elle a déclaré aux chercheurs : « Ils sont venus à la maison que j'ai mis 10 ans à construire. Ils sont venus et ont brûlé notre enclos. Tout a été brûlé. Maintenant, je vis dans la misère. Je suis perdue. Je n'ai pas de travail, pas d'argent, pas de maison, pas de nourriture, pas de vêtements. J’avais l’habitude d’être forte, mais là... Je me sens psychologiquement vaincue. Je ne sais pas par où commencer ».[127]

Attaques contre des villages : incendies et meurtres

Fin 2017, les séparatistes armés ont commencé à opérer de manière plus visible dans les petites localités rurales des zones forestières de la région du Sud-Ouest, poussant les forces de sécurité gouvernementales à patrouiller plus fréquemment sur les routes de l'arrière-pays pour tenter de les contrôler plus agressivement.

En date du 11 juin 2018, le gouvernement a affirmé que des séparatistes armés avaient tué 32 soldats, 42 gendarmes, 7 policiers, 2 gardiens de prison et 1 éco-garde lors de 123 attaques depuis le début de la crise. Dans certains cas, selon le gouvernement, des corps de membres des forces de sécurité ont été trouvés mutilés ou décapités.[128]

Dans une interview accordée aux médias français fin décembre, le brigadier Melingui Nouma, qui était à l'époque commandant de l'armée de la région du Sud-Ouest, a accusé les séparatistes de s'engager dans la guérilla, et il a affirmé qu'ils étaient entraînés par des étrangers.[129]

Face à un ennemi apparemment invisible, des patrouilles de forces de sécurité composées de militaires, de gendarmes et de policiers ont commencé à mener des tactiques anti-insurrectionnelles abusives dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.[130]

Human Rights Watch a interrogé 16 personnes déplacées de huit villages situés dans trois départements différents dans la région du Sud-Ouest, qui ont toutes décrit les mêmes types d'abus commis par les forces de sécurité. Ceux-ci comprennent des meurtres de civils non armés, notamment des personnes âgées et des personnes handicapées, des passages à tabac, des arrestations et parfois l’incendie et la destruction totale de maisons et de biens.

Au cours d’attaques perpétrées par les forces de sécurité contre douze villages des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest entre janvier et avril 2018 et documentées par Human Rights Watch, les forces de sécurité auraient abattu plus d’une dizaine de civils, dont au moins 7 personnes présentant des déficiences intellectuelles et / ou psychosociales ou physiques, n’ayant pas fui au moment de l'attaque parce qu'elles en ont été incapables ou ont refusé. Quatre femmes âgées abandonnées par leurs proches au moment de l'attaque ont également été brûlées vives dans leurs maisons, selon des témoins.

Dans la plupart des cas, les villageois ont déclaré que les attaques avaient eu lieu en représailles à des attaques menées précédemment par des forces séparatistes contre les forces de sécurité, ou à cause de rumeurs de présence séparatiste dans les villages. Dans tous les cas, la majeure partie de la population a fui dans la brousse lorsque les forces de sécurité sont arrivées. Des témoins ont dit avoir vu des panaches de fumée noire venant du village peu de temps après.[131]

Vérification par le biais d’images satellite et de vidéos

Human Rights Watch a examiné des images satellite de 131 villages dans les arrondissements de Mbonge, Kumba, Ekondo Titi, Konye et Nguti, dans la région Sud-Ouest, afin d’y repérer d’éventuelles preuves de destruction de bâtiments. Parmi ce total, 20 villages et petites villes présentaient des preuves évidentes de destruction de bâtiments correspondant à des incendies sur la période de janvier à avril 2018. Les bâtiments détruits se comptent par plusieurs centaines dans les villages touchés identifiés à ce jour. Au mois de juin 2018, la destruction des bâtiments continuait.

Les experts de Human Rights Watch ont également analysé des vidéos provenant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest afin d'identifier l'endroit précis où elles ont été filmées. Les vidéos, en grande partie mises en ligne sur des plateformes comme You Tube et Twitter, sont filmées par des personnes qui ont été témoins des conséquences de la destruction de bâtiments et de villages ou, dans certains cas, par les personnels militaires impliqués.

Le processus de vérification de la géolocalisation s'articule autour de la correspondance entre ce qui peut être vu dans la vidéo avec ce qui peut être vu sur les images satellite. En identifiant des caractéristiques distinctives - un virage sur la route, différents types d'arbres, les ombres projetées par les bâtiments, ou les formes et couleurs des toits – dans la vidéo et l'image aérienne, le processus de vérification permet aux chercheurs de HRW, avec une certaine confiance, de confirmer l'emplacement de la vidéo.

Les experts de Human Rights Watch se sont concentrés sur la géolocalisation de vidéos provenant de quatre villages : Kwakwa filmé en janvier 2018 ; Azi filmé en avril 2018 ; Munyenge filmé en mai 2018 ; et Ekona Mbenge filmé en juin 2018.

Grâce à l'application de techniques de géolocalisation à ces vidéos, Human Rights Watch a pu vérifier que l'emplacement de ces vidéos est à Kwakwa, Munyenge, Azi et Ekona Mbenge. Bien que ce processus ait confirmé l'emplacement, il était également important de vérifier que ces vidéos n'avaient pas été filmées des mois ou des années avant que l'incident n’ait été signalé. Cela impliquait de confirmer qu'elles n’avaient pas été mises en ligne avant la date à laquelle la destruction aurait eu lieu, ainsi que de trouver d'autres images et vidéos pour les corroborer.

Ce processus peut en outre corroborer les affirmations selon lesquelles les villages et les bâtiments seraient détruits et permettre d’affirmer, avec un certain niveau de confiance, que ces vidéos et ce qu’elles prétendent montrer sont authentiques.

L'armée a minimisé, mais pas nié, les incendies de maisons. Dans une interview à l'Agence France Presse (AFP) fin avril 2018, le général de brigade Donatien Melingui Nouma, commandant militaire de la région Sud-Ouest, a déclaré que l'armée luttait pour réprimer l'insurrection croissante des séparatistes armés et que l'armée « ne brûle que les maisons où l’on trouve des armes ».[132]