بقلم: كينيث روث

في تقريرها العالمي عن العام الماضي، سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على الهجمات التي تصاعدت شدتها على المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا على منظماتها ومؤسساتها من قبل الحكومات المنتهكة لتلك الحقوق. وفي عامنا هذا نتناول الوجه الآخر للمشكلة، وهو قصور من يتوقع كونهم حماة حقوق الإنسان عن الاستجابة لذات المشكلة، أي الدفاع عن أولئك الأشخاص وتلك المنظمات التي تناضل في سبيل حقوق الإنسان، والوقوف بحزم في وجه الحكومات المرتكبة للانتهاكات.

كثيراً ما تكون هناك درجة من المعقولية في قرار حكومة ما بانتهاك حقوق الإنسان؛ فلعل تلك الحكومة تتخوف من أن السماح بقدر أكبر من الحرية قد يشجع الناس على التلاحم سوياً في جهرهم بالسخط، بما يهدد إحكام الحكومة قبضتها على السلطة. أو لعله مما يقلق مرتكبي الانتهاكات من الزعماء أن يؤدي بذل المزيد من الموارد لصالح المُفقَرين إلى تهديد قدرة أولئك الزعماء على إثراء أنفسهم والمقربين إليهم.

غير أنه بمقدور الضغط الدولي أن يغير هذا النوع من الحسابات. فالضغط العلني يزيد من تكلفة انتهاك حقوق الإنسان سواء بكشف الانتهاكات أو إدانتها، أو وضع اشتراطاتشروط بإنهاء الانتهاكات لإمكانية الحصول على الدعم العسكري أوالمالي، أو فرض عقوبات شخصية على منتهكين بذواتهم، أو حتى مقاضاة وإيقاع العقوبة بمن يتحملون المسئولية. كما وأن الضغط العلني يحد من الإقدام على المزيد من الاضطهاد إذ ينذر بأنه لا يمكن لارتكاب الانتهاكات الاستمرار دون تحمل التكلفة.

وتتحمل كافة الحكومات واجب ممارسة مثل تلك الضغوط. إذ أن الالتزام تجاه حقوق الإنسان لا يتطلب مجرد دعمها داخل الوطن بل يتطلب أيضاً استخدام الأدوات المتاحة والملائمة لحث الحكومات الأخرى بدورها على احترامها.

ليست هناك حكومة قمعية واحدة تود مواجهة مثل ذلك الضغط. والكثير من تلك الحكومات تقوم اليوم برد الهجمة، على أمل إثناء الآخرين عن تبني أو مواصلة مثل تلك الإجراءات. ولا يكاد رد الفعل هذا يكون مفاجئاً؛ غير أن المخيب للآمال هو عدد الحكومات الماضية في التخلي عن الضغط العلني، في مواجهة هذا الرد. ففي تواتر مزعج أخذت الحكومات التي ربما عقد عليها الأمل في إحداث مثل ذلك الضغط لصالح حقوق الإنسان، في قبول مبررات وذرائع الحكومات القمعية في استسلام. وبدلاً من التزام الأولى بإحداث ضغط علني لصالح حقوق الإنسان، فإنها تنادي بأفضلية الطرائق الأكثر ليونة مثل الحوار والتعاون خلف الأبواب المغلقة.

ليس هناك أساساً ما يسيء في استخدام لغة الحوار، والتعاون، من أجل ترويج حقوق الإنسان. فإقناع حكومة ما عبر الحوار بالتعاون الصادق مع الجهود الرامية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان هو في ذاته هدف رئيسي لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد يكون السبيل التعاوني أمراً ذا معنى في حالة حكومة تود وببراهين واضحة للعيان احترام حقوق الإنسان غير أنها تفتقر للموارد أو الخبرة التقنية لوضع التزامها موضع التنفيذ. وقد يكون أيضاً لحفظ ماء الوجه إذا ما كانت حكومة بعينها قد عقدت العزم على إنهاء الانتهاكات غير أنها تود أن تبدو كمن يتصرف بناء على مبادرته الخاصة. وفي واقع الأمر فإن هيومن رايتس ووتش كثيراً ما تنخرط بصورة هادئة في العمل مع الحكومات لأسباب من هذا القبيل.

ولكن حين تكمن المشكلة في الافتقار للإرادة السياسية لاحترام حقوق الإنسان؛ يصبح الضغط العلني مطلوباً لإبدال تحليل النفقة والمنفعة الذي يقود لترجيح اختيار القمع على اختيار الحقوق. ففي مثل تلك الأحوال يصبح السعي للحوار والتعاون بمثابة تمثيلية مصممة بالأساس لاتقاء الاتهام بالتواطؤ مع المنتهكين، أكثر منها لإحداث تغيير، أي مجرد حيد محسوب، تفادياً للاصطدام بحقيقة أنه لم يتم عمل أي شيء ذي جدوى. وفضلاً عن هذا فإن رفض استخدام الضغط يجعل لغة الحوار والتعاون أقل فاعلية، إذ تعلم الحكومات أنه ليس هناك ما تخشاه من مجرد التظاهر بالمشاركة الجادة.

ومن الأمثلة الحديثة التي تصور تلك الأساليب مضلـَّلة الاتجاه: الاستجابة الفاترة من قبل منظمة دول جنوب شرق آسيا ASEAN تجاه القمع في بورما، وموقف الأمم المتحدة المحابي للأعمال الوحشية المرتكبة في سريلانكا، والمسلك الخانع من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه أوزبكستان وتركمانستان، ورد الفعل الغربي اللين تجاه مجموعة من ذوي الحظوة من قادة أفريقيا القمعيين من أمثال بول كاغمي في بوروندي وميليس زناوي في إثيوبيا؛ أضف لذلك سياسة الولايات المتحدة الواهنة تجاه المملكة العربية السعودية، وموقف الهند المرن تجاه بورما وسريلانكا، وحالة الارتياع شبه العام من مواجهة ما تتخذه الصين من إجراءات صارمة يزداد تغلغلها تجاه الحريات الأساسية. وفي تلك الحالات جميعاً فإن الحكومات بتخليها عن الضغط العلني، تغمض أعينها فعلياً تجاه ما يقع من قمع.

وحتى أولئك الذين يتوارون في معظم الحالات عن استخدام الضغط، فإنهم أحياناً ما يكونون راغبين في وضعه موضع التطبيق تجاه الحكومات المغضوب عليها مثل كوريا الشمالية وإيران والسودان وزيمبابوي، التي يحجب مسلكها سواء في شأن حقوق الإنسان أو غيرها من شؤون أية مصالح أخرى. غير أنه في الكثير جدا من الحالات في أيامنا هذه تتخاذل الحكومات بصورة مخيبة للآمال عن استخدام الضغط العلني الرامي لتغيير حسابات القمع.

حين تتوقف الحكومات عن ممارسة ضغط علني يرمي لإبداء اهتمامها بانتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تترك النشطاء المحليين المدافعين عن حقوق الإنسان، والبرلمانيين المتعاطفين، والصحفيين المعنيين دون دعم حاسم. فالضغط من الخارج يساعد في خلق حيز سياسي للقوى الفاعلة المحلية يتيح لها دفع حكومتها لاحترام حقوق الإنسان، كما أنه يتيح للمدافعين المحليين أن يعلموا أنهم ليسوا بمفردهم، وأن هناك آخرين يقفون معهم. وحيث يكون هذا الضغط محدوداً أو منعدماً؛ يكون للحكومات القمعية مطلق الحرية في أن تقيد حركة المدافعين المحليين، مثلما حدث في الأعوام الأخيرة في روسيا وإثيوبيا ورواندا وكمبوديا وأماكن أخرى. وإذ يبدو الحوار والتعاون أدنى كثيراً للإذعان والقبول، فإن للمدافعين المحليين أن يستشعروا اللامبالاة عوضاً عن التضامن.

استجابة هيـَّابة تجاه أعمال القمع

بزغ بقوة في السنوات القلائل الماضية الاتجاه، داخل منظمة الأمم المتحدة، بدءاً من أمينها العام بان كيمون إلى العديد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لاستخدام لغة الحوار، والتعاون، محل الضغط العلني. إضافة لذلك فإنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد أصبح مفتتناً على وجه التحديد بفكرة الحوار وفكرة التعاون، إذ عبرت كاثرين أشتون الممثلة السامية الأولى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي تكراراً عن تحبيذ لما أسمته "الدبلوماسية الهادئة" بغض النظر عن الملابسات. أما الديموقراطيات الرئيسة جنوبي المعمورة كجنوب أفريقيا والهند والبرازيل فقد أخذت في الترويج للطرائق السياسية الهادئة باعتبارها الاستجابة التي تحبذها تجاه أعمال القمع. كما وأن فصاحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذائعة الصيت قد راوغته في بعض الأحيان، إذا كان الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة في سياق المحادثات الثنائية مع كل من الصين والهند وإندونيسيا مثلاً. كذلك فإن أوباما لم يتمسك بأن تقوم مختلف الأجهزة التابعة لحكومة الولايات المتحدة، كوزارة الدفاع وكذا مختلف السفارات، بحمل رسائل شديدة اللهجة بشأن حقوق الإنسان على نحو متسق ثابت، وهي واحدة من المشاكل في حالات كمصر وإندونيسيا والبحرين مثلاً.

إن هذا التوقيت تحديداً لهو توقيت غير موفق كي يفقد فيه أنصار قضية حقوق الإنسان صوتهم المسموع جهراً، إذ أن من بين الحكومات التي تود الحيلولة دون إنفاذ مبادئ حقوق الإنسان بفعالية من لم تجد غضاضة في رفع عقائرها؛ حيث يجادل العديد منها في أوُليات المبادئ كعالمية حقوق الإنسان. فهناك مثلاً بعض الحكومات الأفريقية التي تتشاكى من أن تركز اهتمام المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن صوب أفريقيا يتسم بالانتقائية والإمبريالية، وكأن مصير فئة قليلة من الطغاة الأفارقة يفوق في أهميته معاناة ما لا يحصى عدده من الضحايا الأفارقة.

كذلك فإنه كثيراً ما يُستشهَد بالصعود الاقتصادي للصين كسبب للاعتقاد في كون الحكومة السلطوية أكثر كفاءة في توجيه مسيرة النمو الاقتصادي للبلدان منخفضة الدخل، علماً بأن الحكومات التي تكون بمنأى عن المساءلة تتزايد إمكانية انضوائها تحت سطوة الفساد، فيما تتضائل إمكانية استجابتها لأكثر احتياجات الشعب إلحاحاً، أو ضخ الاستثمارات باتجاهها (الأمر الذي يدل عليه بجلاء عدد الأعمال الاحتجاجية الآخذ في التصاعد في الصين والذي ناهز، طبقاً لحصر الحكومة ذاتها، 90000 عمل احتجاجي سنوي أزكى أوارها وقود من السخط المتنامي على الفساد وتعسف المسئولين الرسميين المحليين). هناك أيضاً بعض الحكومات المتلهفة للتخلي عن القواعد التي استقرت من زمن بعيد في شأن حماية المدنيين في وقت الحرب أو تعرض الأمن للتهديد، تبرر ما يخصها من انتهاكات لقوانين الحرب بالإشادة بدور هجمات سريلانكا، التي شنتها دون تمييز، فيما أحرزته من انتصارعلى متمردي نمور التاميل، أو بتساهل الغرب (وبصفة خاصة الولايات المتحدة) تجاه أعمال التعذيب والاعتقال التعسفي في سياق الحرب على الإرهاب. إن الحكومات التي يحتبس صوتها المنادي بحقوق الإنسان تتنازل فعلياً في تلك المناظرات الحاسمة لصالح خصوم الإنفاذ العالمي لحقوق الإنسان.

ويرجع "كبح الألسن" هذا في جانب منه لأزمة ثقة. فميزان القوى الآخذ في التحول (وتحديداً صعود الصين)، والمنافسة المحتدمة على الأسواق والموارد الطبيعية في فترة من الاضطراب الاقتصادي، إضافة لانحطاط مكانة القوى الغربية الأدبية المواكب لاستخدامها أساليب مضادة للإرهاب موصومة بانتهاكها حقوق الإنسان مع إمكانية الإفلات من المساءلة، جعل العديد من الحكومات أقل رغبة في اتخاذ موقف علني قوي لصالح حقوق الإنسان.

ومما يدعو للسخرية أن بعضاً من الحكومات الأكثر معارضة لاستخدام الضغط لترويج حقوق الإنسان لا تجد غضاضة في استخدام الضغط كي تحرف الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان عن مسارها. فقد سعت الصين مثلاً لوضع كافة العراقيل في محاولة باءت بالفشل لمنع صدور تقرير مقدم لمجلس الأمن حول اكتشاف أسلحة صينية في دارفور على الرغم من خضوع الإقليم لحظر على توريد السلاح. كما سلكت سريلانكا نفس المسلك في جهد لم يكلل بالنجاح لإبطال تشكيل الأمم المتحدة لشعبة استشارية بشأن المساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبت في خضم النزاع المسلح بين سريلانكا ونمور التاميل. كذلك كثفت الصين جهداً عالى المستوى في ردهات الضغط الدبلوماسي للحيلولة دون منح جائزة نوبل للسلام للسجين الصيني الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان ليو شياوبو، وعندما أخفقت تلك الجهود حاولت الصين من دون أن تحرز نجاحاً إثناء الحكومات عن حضور مراسم تسليم الجائزة في النرويج. هذا وقد بذلت الصين جهداً مماثلاً لإعاقة تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في بورما.

الأمم المتحدة والدول الأعضاء

يشتد استحواذ فكرة الحوار والتعاون بصورة خاصة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث يُلح العديد من أعضائه في أن على المجلس ممارسة "التعاون لا الإدانة". ويتمثل واحد من الأشكال الرئيسية لممارسة الضغط بالمجلس في قدرته على إرسال متقصي الحقائق للكشف عن كنه الانتهاكات المرتكبة ووضع الحكومات المعنية موضع المساءلة جراء إحجامها عن تقليص حجم تلك الانتهاكات. ومن الوسائط الهامة لعمل مثل تلك الأدوات إصدار قرار يستهدف دولة أو موقف بذاته. غير أن العديد من الحكومات الممثلة بالمجلس تتجنب أي قرار بحق دولة إذا ما كان معداً بشكل يؤدي لإيقاع ضغط بها (إلا في حالة إسرائيل، الدولة المنبوذة أبداً من المجلس). وكما أوضحت الصين (في سياق مماثل للجمعية العامة للأمم المتحدة) "إن عرض قرار على المجلس يستهدف دولة ما بالتحديد ... سيؤدي لتسييس مسألة حقوق الإنسان كما أنه لن يفضي لتعاون حقيقي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان." أما المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة فقد قالت أنها سوف تؤيد القرارات التي تستهدف دولاً بذاتها فقط حال رضاء الحكومة المستهدفة، وبتعبير آخر إذا ما كان القرار لا يوقع ضغطاً أياً كان. وقد بلغ التمادي في هذا النهج أقصى حدوده بعد أن شنت سريلانكا هجمات دون تمييز على المدنيين خلال الأشهر النهائية من حربها مع نمور التاميل، وبدلاً من إدانة تلك الفظائع فقد انتصرت إرادة أغلبية أعضاء المجلس على معارضة الأقلية إذ صوتت الأولى لصالح التوجه بالتهنئة لسريلانكا على انتصارها العسكري، دون ذكر لما ارتكبته الحكومة من فظائع.

ينبغي علي أعضاء المجلس إذا ما كانوا راغبين في أن يكون الحوار والتعاون ذي فعالية في دعم حقوق الإنسان أن يحددوا نطاق تلك الأدوات بالحكومات التي أبدت فعلياً إرادة سياسية باتجاه التغير الإيجابي. ولكن سواء أكان الأمر ناتج حسابات أو نتيجة للجبن، فإن العديد من دول المجلس تروج للحوار والتعاون كوصفة علاجية عالمية دونما اعتبار لتوافر الإرادة السياسية لدى الحكومة المعنية بالحد من سلوكها الانتهاكي من عدمها؛ لذا تمانع تلك الدول إجراء اختبارات للقطع بما إذا كان الاهتمام الذي تؤكده الحكومة المعنية بالتعاون هو مجرد حيلة لتفادي الضغط أو هو التزام أصيل بتحسين أوضاعها؛ اختبارات يمكنها أن تنظر في مدى استعداد الحكومة للإقرار بجوانب التقصير تجاه حقوق الإنسان، والترحيب بمحققي الأمم المتحدة لفحص طبيعة المشكلة ووصف الحلول، والمضي في طريق الإصلاحات. ويعارض أعداء إنفاذ حقوق الإنسان القرارات الانتقادية ولو بحق تلك الدول التي تخفق بصورة جلية في تلك الاختبارات مثل بورما وايران وكوريا الشمالية وسريلانكا والسودان.

وتبرز مشكلات مماثلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. فعندما دعم العسكر حكمهم الذي طال أمده عقوداً في بورما عبر انتخابات زائفة صممت خصيصاً لإكساب هذا الحكم واجهة مدنية، جرى الإعداد لحملة تهدف لتكثيف الضغط وذلك بالدفع بلجنة تحقيق دولية لفحص جرائم الحرب العديدة التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الدائر منذ زمن طويل في البلاد. وقد كان بالإمكان أن تمثل لجنة التحقيق أداة ممتازة لبيان أنه لا يمكن ارتكاب مثل تلك الفظائع مع الإفلات من العقاب. كذلك كان بالإمكان خلق حافز لدي الأعضاء الجدد بالحكومة التي يسيطر عليها الجيش لتحاشي وقوع أسوأ الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي. وقد لاقت فكرة لجنة التحقيق، التي اقترحها في الأصل مقرر الوفد المستقل الخاص للأمم المتحدة بشأن بورما، تأييداً من قبل دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا.

إلا أن البعض مازال رافضاً المصادقة على تشكيل لجنة التحقيق على أساس زائف مفاده عدم جدوى اللجنة من دون التعاون من قبل المجلس العسكري الحاكم في بورما. ففي تعبير عن الإخفاق في تبني تلك الأداة قالت السيدة أشتون الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي "علينا، في التصور الأمثل، أن نهدف لضمان قدر معقول من التعاون من قبل السلطات الوطنية". وعلى نحو مماثل قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه لتقديم العون في سبيل دفع حقوق الإنسان قدماً سيكون "من الأمور الحاسمة أن نجد آلية ما للتعاون مع السلطات الوطنية [البورمية]." إلا أنه في غياب المزيد من الضغط فإن تلقي مثل هذا التعاون من العسكر البورميين لا يزال وهماً أجمل من أن يتحقق.ز..

ويعد الحوار بين الحكومات بشأن حقوق الإنسان واحداً من الأشكال المفضلة للتعاون، كتلك الحوارات التي تديرها العديد من الحكومات مع الصين وتلك التي يتمسك الاتحاد الأوربي بإدارتها في نطاق عدد من الدول القمعية، بما فيها جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق في آسيا الوسطى. وترحب الحكومات السلطوية بتلك الحوارات لأسباب مفهومة، إذ أنها تزيح بقعة الضوء المسلط على المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ في حين تقبع الجماهير بمن فيها من النشطاء المحليين في الجانب المظلم، مثلها في ذلك مثل غالبية المسئولين الحكوميين من خارج وزارة الخارجية. إلا أن الحكومات الغربية بدورها كثيراً ما تستشهد بوجود تلك الحوارات كمبرر لعدم التحدث بصورة محددة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان وأساليب علاجها في سياق هادف بدرجة أكبر، ونشير إلي ما كانت السويد على سبيل المثال تعنيه خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي حين تسائلت عن سبب عدم بروز مسألة حقوق الإنسان بصورة واضحة في الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى.

وتكشف الخبرة الذاتية لـ هيومن رايتس ووتش عن أن التعليق المتسم بالصراحة على الممارسات التى تمس حقوق الإنسان لا يحول بالضرورة دون الحوار المنفرد الهادف مع الحكومات. فهيومن رايتس ووتش تصدر تقاريرها بصورة متواترة حول الانتهاكات وتعمد لخلق الضغط اللازم لإنهائها، ولم يسبق أن وقف ذلك حائلاً دون المشاركة الفعالة مع العديد من الحكومات المستهدفة بتلك التقارير؛ بل إن إمكانية انخراط الحكومات في العمل مع هيومن رايتس ووتش تزداد في واقع الأمر بحكم أن "لدغة" تقاريرها العلنية إضافة للرغبة في التأثير عليها تستحث تلك الحكومات باتجاه الحوار. وإذا ما كان بمقدور منظمة غير حكومية الانخراط في العمل مع الحكومات في ذات الوقت الذي تفصح فيه صراحة عن انتهاكات تلك الحكومات، فمن المؤكد أن الحكومات قادرة على فعل نفس الشئ.

الحاجة لمعايير مرجعية

لقد كان بمقدور الحوارات أن تحدث أثراً أكبر عمقاً إذا ما تم ربطها بمعايير مرجعية محددة وواضحة الصياغة للكافة. فمثل تلك المعايير كانت سترسم اتجاهاً واضحاً للحوار وتحمل المشاركين في الحوار مسئولية الوصول لنتائج محددة. إلا أن هذا هو بالضبط ما يود المتحاورون في حالات كثيرة تفاديه. بل إن الإخفاق في وضع معايير علنية واضحة هو في حد ذاته قرينة على الافتقار للجدية والإحجام عن استخدام الضغط اللازم، ولو في حده الأدنى، لجعل الحوار أمراً هادفاً. فلقد سعى الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لأن يبرهن على أن المعايير العلنية واضحة الصياغة قد تضفي على الحوار توتراً، وتقوض دوره كواحد من "إجراءات بناء الثقة"، وكأن الغرض من الحوار هو تعزيز المواقف الودية غير واضحة التفاصيل عوضاً عن الارتقاء بمستوى الاحترام لحقوق الإنسان.

وبالإضافة لما سبق فلقد أصبحت النظم القمعية أكثر حنكة في التلاعب بمثل تلك الحوارات، وكذلك بالواهمين من دعاة حقوق الإنسان ممن يعتمدون على تلك الحوارات باعتبارها مؤشر لكونهم "ينجزون شيئاً ما"، وذلك إلى الحد الذي أتاح لمرتكبي القمع إعتبار مجرد استهلال أو استئناف الحوار مؤشر لما يصفونه "تقدماً للأعمال". حتى أن ذلك الفخ قد أوقع بمن يفترض كونهم دعاة للحقوق؛ مثالنا على ذلك تقرير أعده الاتحاد الأوروبي في عام 2008 لبيان تقدم الأعمال فيما يتصل بتطبيق استراتيجية الاتحاد تجاه آسيا الوسطى، وقد إنتهى التقرير إلى أن الأمور كانت تسير على ما يرام إلا أنه لم يورد أية تفاصيل محددة لما هو أبعد مما وصفه بـ"الحوار السياسي المكثف" كمقياس "لتقدم العمل".

وحتى في وجود المعايير المرجعية، فإن إستعداد الحكومات الغربية لتجاهل تلك المعايير حال ثبوت عدم ملائمتها لتلك الحكومات يقوض الفائدة المرجوة منها، فمثلاً تشترط الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بصفة روتينية إحتراماً أساسياً لحقوق الإنسان، غير أن الاتحاد الأوروبي أتم على الرغم من ذلك إبرام اتفاقيات تجارية هامة كما سعى لعقد اتفاقية للشراكة الكاملة والتعاون مع تركمانستان وهي حكومة قمعية بصورة قاسية إلى حد أنه لا يمكن تصور القول بإمكانية استجابتها لاشتراطات حقوق الإنسان الواردة بالاتفاقية. وكأننا بالاتحاد الأوروبي يعلن مقدماً أن الاشتراطات المتعلقة بحقوق الإنسان كانت محض زخرف واجهات لا يؤخذ على محمل الجد. وقد برر الاتحاد الأوروبي إتخاذ هذه الخطوة تحت مسميات "المشاركة الأعمق" و"إطار جديد للحوار والتعاون."

وبالمثل فإنه على الرغم من تقصير صربيا في القبض على راتكو ملاديتش (القائد العسكري السابق لصرب البوسنة) المتهم بالاشتباه في ارتكابه جرائم حرب، وتسليمه للمحاكمة، الأمر الذي كان بمثابة إختبار صبغة عباد الشمس للتعاون بشأن جرائم الحرب الذي تمسك الاتحاد الأوروبي تكراراً بكونه أحد المتطلبات الضرورية لبدء المباحثات مع صربيا حول قبول ضمها للإتحاد الأوروبي ، فقد وافق الاتحاد الأوروبي على بدء المباحثات كيفما كان الحال. كذلك أخذ الاتحاد الأوروبي تدريجياً في رفع العقوبات المفروضة على أوزبكستان بعد أن قامت قوات الأمن بارتكاب مذبحة بحق المئات في مدينة أنديجان عام 2005، بالرغم من أنه لم تتخذ أية خطوات باتجاه السماح بتحقيق مستقل، وهو الشرط الرئيسي لرفع العقوبات أصلاً، هذا إذا ما تجاوزنا عن مقاضاة من يتحملون المسئولية أو القيام بأي شئ آخر مما طالب به الاتحاد الأوروبي، كإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان المسجونين دون وجه حق.

وعلى نفس المنوال، تجاهلت إدارة أوباما في عامها الأول ببساطة أحوال حقوق الإنسان حين قامت بإرسال العون العسكري للمكسيك، طبقاً لمبادرة "مريدا"، على الرغم من أن المكسيك لم تقم بشئ مما اشترط عليها، بصدد مقاضاة المسئولين العسكرين من مرتكبي الانتهاكات بالمحاكم المدنية. وفي حين أن الإدارة في عامها الثاني قد قامت بالفعل بحجز نسبة ضئيلة من التمويل، فقد شهدت مجدداً للمكسيك بأنها قد أوفت باشتراطات مريدا المتعلقة بحقوق الإنسان بالرغم من قيام قرائن واضحة تشهد بعكس ذلك. كذلك وقعت الولايات المتحدة مع الأردن إتفاقاً للتمويل في ظل مؤسسة تحدي الألفية (MCC) على الرغم من أن الأردن قد أخفق في تحسين درجات رسوبه طبقاً لمعايير المؤسسة للحقوق السياسية والحريات المدنية.

ضعف القيادة

لقد كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون متمنعاً بصورة ملحوظة عن إيقاع الضغط بالحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان. وبحكم منصبه كأمين عام فإن بحوزته أداتين رئيسيتين تحت تصرفه لترويج حقوق الإنسان: الدبلوماسية الانفرادية، وصوته العلاني. فبإمكان بان كيمون "وكز" الحكومات باتجاه التغيير من خلال مساعيه الحميدة، أو الاستفادة من المنزلة الرفيعة لمنصبه في كشف أولئك ممن ليست لديهم نية التغيير. وإن نفوره من التحدث جهراً عن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يعني أنه كثيراً ما يختار القتال وإحدى يديه موثوقة خلف ظهره. ففي حين صدرت عن بان تعليقات علنية شديدة اللهجة إبان زيارته لكل من تركمانستان وأوزبكستان، إلا أنه بدا أكثر تكتماً إبان زيارته لدولة بقوة الصين. كما وأنه قد وضع قدراً غير مستحق من الثقة في قدرته المدعاة على الحث من خلال الإقناع بالحوار الانفرادي لأشخاص من أمثال الرئيس السوداني عمر البشير، والقائد العسكري البورمي ثان شوي، وماهندرا راجابـَكسا رئيس سريلانكا.

الأسوأ من ذلك، وبعيداً عن إدانة القمع، أن بان إنحرف في بعض الأحيان عن سبيله ليرسم صورة لنظم قمعية سلط عليها أضواء من الإيجابية. وعلى سبيل المثال، ففي الأيام التي سبقت انتخابات بورما الزائفة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أكد بان أن "الوقت ليس متأخراً" لـكي "تصبح هذه الانتخابات أكثر شمولاً وتحظى بقدر أكبر من المشاركة" بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهي الاحتمالية غير متوقعة التحقق والتي، حتى في حالة تحقهها، لن تؤدي لتمهيد ساحة اللعبة الانتخابية عسيرة التضاريس. وحتى بعد أن اكتملت فصول مهزلة "العديموقراطية" تلك، إكتفى بان بالقول أن الانتخابات كانت "غير وافية من حيث الشمول والمشاركة والشفافية" وهو تقييم مُبخـَس إلى حد خطير عما يجب.

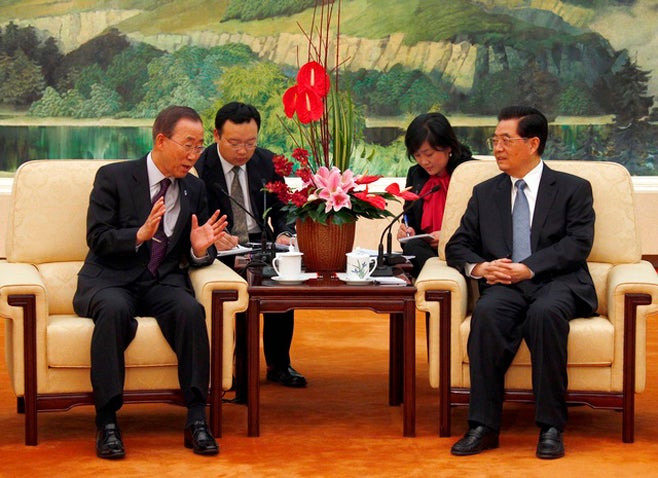

كما ولم يأت بان عند زيارته للصين في نفس الشهر على ذكر حقوق الإنسان في لقائه بالرئيس الصيني هو جنتاو، تاركاً الموضوع للمسئولين الأدنى مرتبة. ولقد ترك هذا الإغفال انطباعاً بأن حقوق الإنسان بالنسبة للأمين العام هي مسألة تحتل المرتبة الثانية في ترتيب الأولويات على أحسن تقدير. وفي تعليقه على منح ليو شياوبو ناشط حقوق الإنسان الصيني السجين جائزة نوبل للسلام لم يتوجه بان مطلقاً بالتهنئة إلى ليو أو يطالب بإطلاق سراحه من السجن بل ذهب عوضاً عن هذا إلي الثناء على بكين بقوله: "لقد أحرزت الصين تقدماً إقتصادياً مشهوداً، وانتشلت الملايين من ربقة الفقر، ووسعت من نطاق المشاركة السياسية وشاركت بالسير بخطوات ثابتة في الاتجاه العام السائد دولياً بالتزامها بالوثائق والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان."

أما رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون فلم يفعل ماهو أفضل من ذلك خلال زيارته للصين إلا في نطاق هامشي. فهو لم يذكر ليو في لقائه الرسمي برئيس الوزراء الصيني ون جياباو، مرجئاً الأمر للمحادثات غير الرسمية حول مائدة العشاء. كما ظلت تعليقاته العلنية عند مستوى العمومية الذي ترتاح له الحكومة الصينية ذاتها، أى ملاحظات من قبيل الحاجة إلى "قدر أكبر من الانفتاح السياسي" وسيادة القانون، عوضاً عن التطرق لذكر حالات محددة لمنتقدي الحكومة المسجونين أو من القيود الملموسة المفروضة على الحقوق.

كذلك أبدت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدراً مماثلاً من الافتقار للجرأة في تعاملاتها مع الصين. ويمثل "الحوار" مبدأ الحكومة الألمانية الاسترشادي الذي يتردد ذكره بكثرة، في ذات الوقت الذي مرت فيه ميركل مر الكرام وحسب على مسألة حقوق الإنسان مشيرة إليها في تعليقاتها العلنية خلال زيارتها الأخيرة للصين، على الرغم من زعمها أنها قد تناولت الأمر بالذكر في محادثات إنفرادية. وفي قمة "اللقاء الصيني الأوروبي" بهامبورغ نوه وزير الخارجية الألماني غويدو ﭬـِستر ﭬيلي بما أسماه "حوار مكثف حول سيادة القانون" و"حوار حقوق الإنسان"، وذلك من دون ذكر لانتهاكات محددة، لكونهما "يقيمـ[ـان] أساساً صلباً لشراكة حقيقية بين ألمانيا والصين." وفي فرنسا، لم يعن الرئيس نيكولا ساركوزي حتى بتهنئة ليو شياوبو على منحه جائزة نوبل للسلام، بينما كان ساركوزي على وشك الترحيب بالرئيس بالصيني هو جنتاو في باريس وذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فقد أقامت حكومة الولايات المتحدة في عام 2005 "حواراً استراتيجياً" لم يأت، نتيجة للاعتراضات السعودية، على ذكر حقوق الإنسان كواحد من الموضوعات الرسمية، بيد أنه تدنى بالأمر لنواحي "الشراكة، التعليم، البورصة، مجموعات للعمل حول التنمية البشرية." وبينما ساهمت حكومة الولايات المتحدة في استبعاد إيران من مجلس وكالة شئون المرأة، المستحدثة بالأمم المتحدة عام 2010، نظراً لإساءة إيران معاملة المرأة، فإنها لم تبذل نفس الجهد تجاه المملكة العربية السعودية بما لها من سجل بعمق الجحيم فيما يتعلق بوضع المرأة، غير أن المملكة قد منحت مقعدا بالمجلس بفضل مساهمتها المالية. وبالمثل أبقت المملكة المتحدة على حوار "المملكتين" الهادئ مع المملكة العربية السعودية منذ عام 2005، والذي اشتمل انطلاقه على مجرد إشارات ملتوية لحقوق الإنسان، علاوة على أنه لم يوقع ضغطاً محسوساً على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

هاجس المخاطرة بالمصالح الأخرى

يجادل من يفضلون الترويج للحوار الهادئ على الضغط العلني في بعض الأحيان في مسألة الفعالية، بالرغم من أنه كثيراً ما يبدو أن اللعبة الدائرة هي لعبة المصالح الأخرى. ففي أوزبكستان، التي توفر ممراً هاماً لإمدادت قوات حلف شمال الأطلنطي NATO في أفغانستان، سعى الاتحاد الأوروبي لإثبات أن العقوبات الموجهة بحق أولئك المسئولين عن مجزرة أنديجان كانت ستؤدي إلى "استنفار" الحكومة بعيداً كما وأنها "تقف حائلاً في طريق إقامة علاقات بناءة"، وكأن التلطف تجاه حكومة تنكر بجرأة أية مسئولية عن قتل المئات من مواطنيها سيكون ناجحاً بدرجة أكبر في تغيير أحوالها من الضغوط المستدامة. ويلجأ الاتحاد الأوروبي للتعبير عن مخاوف مماثلة تدور حول مسألة الاستنفار لإثبات صحة ما ذهب إليه من أن القلق بشأن حقوق الإنسان لاينبغي أن يقف حائلاً في طريق إبرام اتفاقية جديدة للشراكة والتعاون مع دولة تركمانستان، القمعية إلى درجة قاسية، والتي تتوفر على احتياطات هائلة من الغاز. ولتفادي السخط العام الذي قد يتولد إن ما تخلى الاتحاد الأوروبي عن قضية حقوق الإنسان تغليباً لمصالحه الأخرى، فإنه يتظاهر باستمرار اهتمامه بالأولي بواسطة الحوار على انفراد.

ويدور الحراك حول الصين على نهج مماثل ، حيث يسعى الغرب وراء الفرص الاقتصادية فضلاً عن التعاون بشأن عدد من القضايا العالمية والإقليمية. فنجد إدارة أوباما مثلاً في العام الأول لشغله المنصب الرئاسي، وقد بدا عزمها على "تهدئة اللعب" بصدد أية قضية بإمكانها إثارة توترات في العلاقات الأمريكية- الصينية، كقضايا حقوق الإنسان. فلقد أرجأ الرئيس أوباما لقاءه بالدلاي لاما لما بعد إتمام الأول رحلته إلى الصين، كما رفض أن يلتقي خلال تلك الرحلة بجماعات تمثل المجتمع المدني الصيني، كما أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن مسألة حقوق الإنسان "لا يمكن لها أن تشوش" على مصالح الولايات المتحدة الأخرى في الصين. غير أن جهود أوباما لنيل الحظوة لدى الرئيس الصيني هو جنتاو لم تجن شيئاً محسوساً، فيما أكدت نظرة الصين نحو الولايات المتحدة كقوة آفلة. لقد صعَّد هذا الوهن من التوتر وحسب، وذلك في العام الثاني لحكم أوباما، عندما أعاد والوزيرة كلينتون، اكتشاف صوتهما المساند لحقوق الإنسان بمناسبة قضية ليو شياوبو، على الرغم من أنه يظل في دائرة الترقب ما إذا كانت عقدة لسانيهما بخصوص حقوق الإنسان سوف تنحل خلال القمة الأمريكية- الصينية في يناير/كانون الثاني 2011.

كذلك كانت الحكومات الغربية راغبة عن إيقاع الضغط لصالح حقوق الإنسان بحق الحكومات التي تعتمد عليها كحليفات في مكافحة الإرهاب. وعلى سبيل المثال، فإن إدارة أوباما ومعها "أصدقاء اليمن"، وهي مجموعة من التنظيمات التي تنتمي لولايات مفردة أو فيما بين إدارات الحكم تأسست في يناير/كانون الثاني 2010، لم تضع شروطاً لربط المساعدات العسكرية أو التنموية لليمن بتحسينات لأوضاع حقوق الإنسان، على الرغم مما لقوات الأمن اليمنية من سجل متفاقم السوء من السلوك الانتهاكي، إضافة للإجراءات الصارمة المتواصلة من قبل الحكومة بحق الصحفيين المستقلين والانفصاليين الجنوبيين المسالمين إلى حد بعيد.

وتبين سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر كيف أنه بإمكان الضغط أن يأتي بنتيجة ما. فلقد حرصت الولايات المتحدة في السنوات القلائل المنصرمة على أقامة حوارٍ هادئٍ مع مصر. ومع ذلك فقد شرع البيت الأبيض ووزارة الخارجية بدءاً من عام 2010 في إدانة الانتهاكات تكراراً، داعين مصر إلى إلغاء حالة الطوارئ، ومناديين بإجراء انتخابات حرة. ولقد ساعدت تلك النداءات العلنية على ضمان الإفراج عن عدة مئات من المعتقلين الذين تم احتجازهم في ظل قانون الطوارئ. كما وأن مصر قد ردت بغضب مثلاَ بشنها حملة للضغط لوقف استصدار قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي يدين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ولقد أعدت حبكة رد الفعل المصري بغرض ترويع الدبلوماسيين الأمريكيين في سبيل استئناف النهج الهادئ، إلا أن ذلك أظهر في واقع الأمر أن مصر قد تأثرت إلى حد بعيد بالضغط من قبل واشنطن.

الزود عن الحقوق باستخدام الضغط "الأوسموزي"

من الذرائع الدارجة التي تساق لتبرير المشاركة دون ضغط أن الاحتكاك بالأطراف الخارجية سوف يساعد بصورة ما في تحول عوامل الانتهاك المميزة للحكومات القمعية. ولقد أثار البنتاغون هذه المحاججة في حالتي أوزبكستان وسريلانكا، وقد تبنت الولايات المتحدة هذا الخط لتبرير استئناف تقديم العون العسكري لنخبة القوات الخاصة الإندونيسية (الكوباسوس)، وهي وحدة ذات تاريخ طويل من الانتهاكات القاسية، بما فيها مذابح تيمور الشرقية، وحوادث "اختفاء" قادة الحركة الطلابية في جاكارتا. وفيما يتعلق بالكوباسوس تحديداً، فإنه على الرغم من تحسن سجل الحكومة الإندونيسية في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بشكل مثير، إلا أن هناك انقطاع خطير في السياق أبقي على تقصيرها في مسائلة كبار الضباط العسكريين عن انتهاكات حقوق الإنسان حتى في أكثر القضايا أهمية. ففي عام 2010 تخلت الولايات المتحدة عن أقوى "العتلات" التي كانت بحوزتها، بموافقتها على رفع حظر دام عقوداً على الروابط العسكرية المباشرة بالكوباسوس. وقد تعهد الجيش الإندونيسي عبر التزامات صيغت في عبارات بلاغية بتسريح المتهمين من مرتكبي الانتهاكات من الخدمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المنتهكين في المستقبل؛ إلا أن الولايات المتحدة لم تجعل استئناف المعونة مشروطاً بتلك التغييرات. ولايزال المتهمون من مرتكبي الانتهاكات باقين في خدمة الجيش، وليس هناك سبب كاف للثقة في تعهد الجيش بشأن المستقبل إذا ما أخذ في الاعتبار سجله الردئ حتي يومنا هذا. وجدير بالملاحظة أن الولايات المتحدة لم تتمسك بأن يخول الرئيس الإندونيسي سوسيلو بمبانغ يودويونو محكمة خاصة في التحقيق مع ضباط الكوباسوس المتورطين في حوادث اختطاف قادة الطلاب وما يرجح من قتلهم أياهم في عامي 1997- 1998، وهي الخطوة التي سبق وأوصى بها برلمان إندونيسيا ذاتها. كما أن الولايات المتحدة لم تتمسك بإنهاء الولاية القضائية للجيش على الجرائم التي يرتكبها الجنود.

وفي استهانة منه بأهمية الضغط، برر وزير دفاع الولايات المتحدة روبرت غيتس استئناف العلاقات المباشرة مع الكوباسوس قائلاً: "العمل مع الناس إلى مدى أكثر عمقاً سوف يحقق لهم حواصل أكبر في مجال حقوق الإنسان مما يتحقق من الوقوف على مبعدة والصياح بهم." وحتى وقتنا هذا، وحتي عندما كانت الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة مع إندونيسيا على البنود المتعلقة باستئناف المعونة الموجهة للكوباسوس، فقد تمت ترقية جنرال إندونيسى متورط في حوادث اختطاف قادة الطلاب لمنصب نائب وزير الدفاع، كذلك تم تعيين كولونيل متورط في انتهاكات خطيرة أخرى قائداً منوباً لقوات الكوباسوس.

ولقد ألهم قدر مماثل من ثقة في غير محلها، في الاحتكاك بالقوات مرتكبة الانتهاكات بدلاً من إيقاع الضغط بها، قرار الرئيس أوباما بمواصلة تقديم العون العسكري لسلسلة من الحكومات التي تستخدم جنوداً من الأطفال، وهي تشاد والسودان واليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية، رغماً عن قانون أمريكي جديد يحظر مثل ذلك العون. وفي حالة الكونغو، على سبيل المثال، فقد أخذ الجيش في ضم الأطفال لصفوفه منذ عام 2002 على أقرب تقدير، وقد كشف تقرير للأمم المتحدة في عام 2010 عن "إرتفاع مثير" في عدد أولئك الأطفال خلال العام الذي سبق. وبدلاً من استخدام قطع المساعدات العسكرية كوسيلة للضغط على تلك الحكومات لوقف استخدام الجنود الأطفال، فقد أرجأت إدارة أوباما نظر القانون لإعطاء الولايات المتحدة الوقت "للعمل مع" العسكر مرتكبي الانتهكات.

ومن أحد المسوغات الأخرى المفضلة لتبرير النهج الهادئ، والذي كثيراً ما نسمعه عند التعامل مع الصين، أن تحرير الإقتصاد سيؤدي بذاته إلى حريات سياسية أكبر، وهو الموقف الذي يعول عليه حتى بعد مضي ثلاثة عقود لم يتحقق فيها من جراءه شئ. والواقع أن نقيض ذلك هو ما حدث في عام 2010، حين شرعت الصين في تنظيم الإنترنت، فقد بدأت في استخدام نفوذها الاقتصادي في محاولة لتشديد القيود على الكلام، بالضغط على مؤسسات الأعمال كي تصبح رقيباً بالنيابة عنها. وفي نهاية الأمر كان على إحدى المؤسسات، وهي شركة "غوغل" Google، أن تزود عن نفسها إذ أن الرقابة تهدد، من ناحية، هذا الطراز من الأعمال. كذلك أعلنت "غو دادي دوت كُم" GoDaddy.com، كبرى شركات تسجيل المواقع في العالم، أنها لن تقوم من حينها فصاعداً بتسجيل أية نطاقات في الصين إذ أن الاشتراطات الحكومية الشاقة التي تلزمها بالإفصاح عن هوية المتعاملين معها جعلت من الرقابة أمراً أكثر سهولة.

وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن الصين لم تزل تتحكم في الدخول إلى سوقها المربح بما يضمن لها اليد الطولى بسبب أن الآخرين في صناعة الإنترنت، مثل شركة ميكروسوفت، لم يحذو حذو غوغل. وعلى العكس مما سبق فإن المرة الوحيدة التي تراجعت فيها الصين كانت عندما واجهت ضغطاً منسقاً ، فقد تخلت بصورة بينة عن برنامجها للرقابة والمعروف بالسد الأخضر حين احتج عليه بصوت مسموع كل من الصناعة والمجتمع المدني والحكومات ومستخدمي الإنترنت داخل الصين ذاتها؛ حتى أن الترخيص لشركة غوغل بتشغيل أحد محركات البحث في الصين قد تم تجديده، مما يضفي مزيداً من الشكوك على القول بأن الانتقاد العلني لممارسات الصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان يؤدي بالضرورة للإضرار بالأعمال.

أعذار إنسانية الصبغة

تؤكد بعض الحكومات، والتنظيمات فيما بين الحكومات، أن ترويج حقوق الإنسان ينبغي له أن يقبع بالمقعد الخلفي لمركبة تخفيف المعاناة الإنسانية. وحقيقي أن حالات الطوارئ الإنسانية كثيراً ما تتطلب استجابة عاجلة، بيد أن جدلهم هذا لا يعدو كونه عذراً إضافياً لتفادي استخدام الضغط حتى في تلك الحالات التي تكون فيها انتهاكات حقوق الإنسان هي مسبب الأزمة الإنسانية. وهذا هو ما وقع في زمبابوي إبان عملية مورامباتسـﭭينا (تنظيف القذارة)، حين قامت الحكومة بتدمير مساكن عشرات الآلاف من الناس، وكذلك في سريلانكا خلال المراحل النهائية من حربها الأهلية، عندما لم تأبه القوات المسلحة بمأزق آلاف المدنيين التاميل العالقين بمنطقة عمليات حربية مهلكة.

ففي زيمبابوي، لم يدن فريق الأمم المتحدة القُطـْري التدمير وإزاحة السكان التي تسببت فيها عملية مورامباتسـﭭينا، وتقريباً لم يصرح الفريق علانية مطلقاً بالانتهاكات بالغة الخطورة لحقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل حكومة روبرت موغابي و اتحاد زمبابوي القومي الأفريقي - الجبهة الوطنية (زانو- بي إف ZANU- PF). وفي الحقيقة فإن ممثل الأمم المتحدة المقيم نادراً ما التقى خلال فترة توليه منصبه في زمبابوي بنشطاء حقوق الإنسان الزمبابويين، ولم يحضر مطلقاً أياً من محاكماتهم غيرالعادلة، كما وأنه لم يتكلم على الإطلاق تقريباً بصورة علانية عن انتهاكات حقوق الانسان القاسية واسعة النطاق التي كان يجري ارتكابها. هذا الصمت لم يترجم إلى مدخل أكثر اتساعاً إلى السكان المدنيين الذين تمت إزاحتهم؛ فيما استمرت السلطات الزمبابوية ومسئولي زانو- بي إف في تقييد العمليات الإنسانية في زيمبابوي والتلاعب بها، كما وأنها منعت المنظمات الإنسانية تكراراً من الوصول السكان ممن هم في وضع حرج لاشتباه كونهم أنصار للمعارضة. ولكن بسبب تقصير فريق الأمم المتحدة القطري في الإدانة العلنية للانتهاكات في زمبابوي، فقد أدى ذلك لفقده فرصاً هامة لاستخدام نفوذه الضخم باعتباره أهم منفذي المساعدة الإنسانية والتنموية في البلاد. كما وأن الفريق ترك لنفسه مهمة معالجة أعراض القمع بدلاً من مصدرها.

وعلى النقيض من ذلك، فقد أصدرت البعثة الخاصة المعينة من قبل كوفي عنان، الأمين العام في ذلك الوقت، للتحقيق بشأن عملية مورامباتسـﭭينا، تقريراً في عام 2005 اتسم بشدة لهجته فيما استشهد به من أعمال الطرد العشوائية وغير المبررة، وفي حثه على وقوف المسئولين عنها بين يدي العدالة. ولقد أدى التقرير لإدانة دولية واسعة لحكومة موجابي. ولقد بلغ الضغط حد اجبار الحكومة على السماح بتدخل إنساني أكبر للسكان النازحين.

وقد جرت الأمور في سريلانكا على نحو مماثل. ففي الأشهر النهائية للحرب مع نمور التاميل، كان موظفوا الأمم المتحدة هم فعلياً المراقبين المستقلين الوحيدين، مما أتاح لهم إمكانية استثنائية لتنبيه العالم لجرائم الحرب الدائرة وتوليد الضغط حفاظاً على أرواح المدنيين. ولكن بدلاً من ذلك قامت الأمم المتحدة بالتعتيم على ما لديها من معلومات حول الخسائر في صفوف المدنيين، وأوقفت صدور صور القمر الصناعي التي تكشف إلى أي مدى كان الموقف منذراً بالسوء، حتى أنها بقيت صامتة حين تم توقيف أعضاء فريق الأمم المتحدة المحليين بصورة تعسفية. وقد كان مسئولي الأمم المتحدة قلقين من أنهم بإفصاحهم قد يحرمون من المنفذ اللازم لمساعدة السكان من ذوي الحاجة، ولكن بالنظر لاعتماد سريلانكا الكامل على المساعدة الدولية لإدارة المخيمات التي آوت في نهاية الأمر 300000 نازح داخلي، فإنه يمكن المحاججة بأن الأمم المتحدة قد غالت في تقدير المخاطر فيما يتعلق بمنعها من العمل داخل البلد. وبالإضافة لذلك فإن استخدام الحكومة لمؤسسة مُكـْلِفة للعلاقات العامة في واشنطن للرد على الانتقادات الموجهة لإدارتها للحرب قد كشف عن قلقها بشأن صورتها قبالة المجتمع الدولي. و بإحجام الأمم المتحدة عن الإفصاح جهراً، فقد أضاعت فرصة التأثير في أسلوب إدارة القوات المسلحة السريلانكية للحرب وبالتالي الحيلولة دون تعرض المدنيين للمعاناة عوضاً عن تخفيفها بعد وقوع الجريمة. وعلى النقيض، ففي أعقاب النزاع، حين أفصح مقرر الوفد المستقل الخاص للأمم المتحدة في شأن حقوق النازحين داخلياً، عن افتقار النازحين داخلياً لحرية التنقل، شرعت الحكومة من فورها في إطلاق سراح المدنيين من المخيمات.

بالإمكان العثور على نموذج مقارن في الدور الذي لعبته الجوانب البيروقراطية للمساعدات التنموية الغربية في التعامل مع رواندا وإثيوبيا. إذ ينظر لأي من البلدين باعتباره متلق كفؤ، خلو نسبياً من الفساد فيما يتصل بالمساعدات التنموية. ولكثرة ما تجد وكالات المانحين الغربية أنه من الصعوبة بمكان استثمار الأموال التي تكلف بإنفاقها على نحو مثمر، فهناك مصلحة قوية لها في الحفاظ على علاقات ودية مع الحكومات (يدعم تلك المصلحة مثلاً دور إثيوبيا في التصدي للتهديد الارهابي المنطلق من الصومال). وفي الحقيقة فإن المساعدة الاقتصادية لكلي البلدين قد نمت قدر ما اشتد القمع فيهما. ولأن القول بأن التنمية الاقتصادية تبرر غض البصر عن القمع سيكون أمراً شديد الوقع، فإن المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إضافة للولايات المتحدة قد تقدمت بالعديد من الأعذار، من الزعم بأن الضغط العلني سوف يرتد سلباً في جبين الكرامة الوطنية، إلي التأكيد على أن الحكومات المانحة لديها من قوة الضغط أقل مما يعتقد. إن ناتج ذلك هو غياب الضغط الهادف، ولا شئ إذن ليغير تحليل النفقة والمنفعة الذي يجعل من القمع اختياراً جاذباً. وإن التوسلات الهادئة لهي أقل ما يمكن أن يكون له فعالية حين تغرق في غيابة ما يدفع به على التوازي من كميات هائلة من المعونة.

سياسات لها تاريخ

لاتزال البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وهي ديموقراطيات قوية ومفعمة بالحيوية في الداخل، من غير الداعمين للكثير من المبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان خارج حدودها، على الرغم من أن كلاً منها قد أفادت من التضامن الدولي في نضالها لإنهاء الدكتاتورية والتبعية كمستعمرة والفصل العنصري علي الترتيب. كما وأن سياساتها الخارجية تقوم في كثرة من الحالات على بناء روابط سياسية واقتصادية جنوبية- جنوبية، مستندة للإلماح إلى ازدواجية المعايير الغربية، إلا أن تلك الذرائع لا تبرر إدارة تلك القوى البازغة ظهورها تجاه أناس لم ينالوا حتى الآن ما يتمتع به مواطنوا تلك الدول من حقوق. وإذ تحتل البلدان الثلاث مقاعد في مجلس الأمن الدولي فلسوف يكون الوقت ملائماً لها لتبني مواقف مسئولة بدرجة أكبر تجاه حماية الناس من ضراوة الحكومات الأقل تقدمية.

وبالنسبة لليابان فقد قاومت بصورة تقليدية سياسة حقوق الإنسان من ناحية بسبب أن السياسة الخارجية اليابانية قد نحت نحو التمركز حول ترويج الصادرات وبناء السمعة الحسنة، ومن ناحية أخرى بسبب أن وضع السياسة الخارجية قد هيمن عليه البيروقراطيون الذين لم يواجهوا سوى النذر اليسير من الاحتجاجات العلنية على نزوعهم للحفاظ على علاقات سلسة مع كافة الحكومات، ومن ناحية ثالثة بسبب أن اليابان لم تصل لاتفاق حول سجل الانتهاكات الخاص بها خلال الحرب العالمية الثانية. غير أن الحكومة اليابانية في الأعوام الأخيرة قد شرعت، في جزء نتيجة تغير الحكومة وفي جزء آخر نتيجة الضغط المتنامي للمجتمع المدني الياباني الذي وإن كان صغيراً ولكنه آخذ في الظهور للعيان، في أن تكون أكثر إفصاحاً بشأن حقوق الإنسان في بقاع مثل كوريا الشمالية وبورما.

أما الحكومة الصينية فإننا نجدها بطبيعة الحال ممانعة لترويج حقوق الإنسان، إذ أنها تحرص على ذلك المناخ القمعي في الداخل ولا تريد مساندة أي نظام دولي لحماية حقوق الإنسان قد يعود ليحوم حولها. ولكن حتي الصين لا ينبغي لها أن ترى في إدارة ظهرها تجاه الفظائع الجماعية، أمراً يدفع بمصالحها الشخصية للأمام، إذ هي ممارسة نأمل أن تكون الصين قد تجاوزتها.

خلاصة القول

أياً ما كانت المبررات، فإن السعي للحوار والتعاون ليسا ببساطة بديلين جامعين مانعين للضغط العلني كأداة ترويج لحقوق الإنسان. فللحوار والتعاون مكانهما؛ إلا أنه يتعين أن يقع على الحكومات المرتكبة للانتهاكات عبء إثبات توافر إرادة حقيقية للتحسن. ففي غياب إرادة سياسية بينة، ينبغي أن يكون الضغط العلاني هو رد الفعل المفترض تجاه القمع. وعندما تريد الحكومات التي تكون بذواتها من عتاة المنتهكين لحقوق الإنسان تقويض اختيار الضغط العلاني خشية منها أن يطبق عليها بدورها، فإن الأمر يكون مفهوماً. إلا أن الأمر المخزي هو أن تقع الحكومات التي يفترض ترويجها لحقوق الإنسان ضحية المكيدة ذاتها أو أن تقر بها.

نادراً ما يكون الدفاع عن حقوق الإنسان أمراً يسيراً. بل إنه قد يتداخل أحياناً مع المصالح الأخرى للحكومة. ولكن إذا ما كانت الحكومة تود السعي وراء تلك المصالح بدلاً من سعيها وراء حقوق الإنسان، عندئذ ينبغي أن تكون لديها الشجاعة للإقرار بذلك، بدلاً من التواري بحوارات عديمة المعنى، أو السعي وراء تعاون عقيم.

هذا التقرير

هذا التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش يمثل استعراضها السنوي الحادي والعشرون للممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان في أرجاء المعمورة. ويقدم عرضاً موجزاً لقضايا حقوق الإنسان ذات الأهمية فيما يربو على 90 قطر وإقليم حول العالم، اعتماداً على الوقائع حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

يعنى السجل الخاص بكل قطر بتعيين القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان به، ويتحقق من مدى الحرية التي يتمتع بها المدافعون المحليون عن حقوق الإنسان في أدائهم لعملهم، كما يقوم بمسح لاستجابة الكيانات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية على اختلافها.

ويعكس هذا التقرير عملاً استقصائياً مكثفاً أنيط بقسم الأبحاث في هيومن رايتس ووتش في عام 2010؛ وعادة ما يتم هذا العمل في إطار شراكة حميمة مع نشطاء حقوق الإنسان بالقطر موضع البحث. كما يعكس عمل فريق "الدعوة للتغيير" الخاص بنا، والذي يراقب تطورات السياسة ويسعى جاهداً لإقناع الحكومات والهيئات الدولية بكبح الانتهاكات وترويج حقوق الإنسان. وتحتوي نشرات هيومن رايتس ووتش، التي تصدر على مدار العام، على بيانات أكثر تفصيلاً للعديد من القضايا التي تناولناها في ملخصات موجزة في هذا المجلد؛ والتي يمكن للقارئ أن يجدها على موقع هيومن رايتس ووتش الإلكتروني وعنوانه www.hrw.org.

وعلى نفس منوال الأعوام الماضية، فإن هذا التقرير لا يشمل فصولاً تغطي كل الأقطار التي تعمل بها هيومن رايتس ووتش، كما وأنه لا يناقش كافة القضايا الهامة. غير أن القصور في تضمين بلد بذاته أو قضية بعينها في التقرير لا يعكس أكثر مما تفرضه مسألة محدودية توافر العاملين مقارنة بحجم العمل القائم، ويتعين ألا يؤخذ على محمل مدى تقديرنا لأهمية المشكلة. كل ما في الأمر أن هناك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تفتقر هيومن رايتس ووتش لمكنات توجيه الاهتمام صوبها.

وتشتمل العوامل التي أخذناها بعين الاعتبار عند تحديدنا لبؤرة الاهتمام في عملنا لعام 2010 (وبالتالي محتوى هذا المجلد) على عدد الأشخاص المتأثرين بالعمل الانتهاكي ومدى قسوته، وإمكانية الدخول إلى القطر، إلى جانب توافر المعلومات عنه، وقابلية القوى المنتهكة للتأثر، ومدى أهمية توجيه انتباهنا لمواطن قلق نوعية بعينها وكذا أهمية دعم عمل منظمات حقوق الإنسان المحلية.

كما وأن التقرير العالمي لا يضم فصولاً مستقلة تتناول عملنا بصدد قضايا نوعية، ولكنه عوضاً عن هذا يدمج مثل تلك المواد مباشرة في سجل القطر. لذا نرجو التفضل بالرجوع إلى موقع هيومن رايتس ووتش الإلكتروني لمزيد من المعالجة التفصيلية لعملنا في شئون حقوق الأطفال، والصحة وحقوق الإنسان، والعدالة الدولية، والإرهاب ومكافحة الإرهاب، واللاجئين والنازحين، وحقوق أصحاب التوجه الجنسي المثلي ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً، وكذا لمزيد من المعلومات حول المهرجان الدولي للفيلم الذي تقيمه المنظمة.

كينيث روث هو المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش