Von Kenneth Roth

Im letzten World Report wies Human Rights Watch auf die besorgniserregende Entwicklung hin, dass Regierungen, die die Menschenrechte missachten, immer häufiger direkt gegen Bürgerrechtler, Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtseinrichtungen vorgehen. In diesem Jahr widmen wir uns der Kehrseite dieser Medaille: dem Versagen derer, die eigentlich als Verfechter der Menschenrechte gelten. Ihnen gelingt es oftmals nicht, Personen und Organisationen, die sich für die Menschenrechte stark machen, zu schützen und Regierungen, die die Menschenrechte verletzen, die Stirn zu bieten.

Wenn eine Regierung sich dafür entscheidet, die Menschenrechte zu verletzen, folgt sie häufig einer gewissen Vernunft. So muss ein Staat, der politische Freiräume ausweitet, damit rechnen, dass er die Menschen ermutigt, sich zusammenzuschließen, ihrer Unzufriedenheit Gehör zu verschaffen und ihre Regierung in Frage zu stellen. Gleichsam muss ein Gewaltherrscher, der Mittel für bedürftige Bevölkerungsteile verwendet, darum fürchten, sich und seine Gefolgsleute zu bereichern.

Internationaler Druck kann diese Denkmuster ändern. Gleich mit welchen Mitteln er erzeugt wird - durch die Aufdeckung und Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen, die Kopplung von Militär- und Finanzhilfen an die Beendigung der Verbrechen oder die Strafverfolgung der Verantwortlichen - öffentlicher Druck erhöht den Preis, den Regierungen für Menschenrechtsverletzungen bezahlen müssen. Er schreckt vor weiterer Unterdrückung ab, weil er den Verantwortlichen zu verstehen gibt, dass weitere Menschenrechtsverletzungen nicht ungeahndet bleiben werden.

Jede Regierung hat die Pflicht, sich an der Ausübung von politischem Druck zu beteiligen. Ein glaubwürdiges Bekenntnis zu den Menschenrechten bedeutet nicht nur, diese im eigenen Land zu schützen, sondern auch, andere Regierung mit allen verfügbaren und geeigneten Mitteln zur Achtung der Menschenrechte anzuhalten.

Keine Regierung setzt sich freiwillig solchem Druck aus. Viele gehen offensiv dagegen vor und hoffen, so andere Staaten von vergleichbaren Druckmitteln abzuhalten. Diese Reaktion ist kaum verwunderlich. Es ist jedoch enttäuschend zu beobachten, wie viele Regierungen vor solcher Gegenwehr zurückschrecken und ihren öffentlichen Druck aufgeben. Mit beunruhigender Häufigkeit nehmen Staaten, die Druck für die Einhaltung der Menschenrechte ausüben könnten, die Argumente und Ausflüchte der beschuldigten Regierungen hin und geben ihr Engagement auf. Statt sich dazu zu bekennen, dass öffentlicher Druck zum Schutz der Menschenrechte notwendig ist, sprechen sie sich für „weiche" Methoden wie „Dialoge" und „Kooperationen" aus.

An der Idee, die Menschenrechte mithilfe von Dialog und Kooperation voranzubringen, ist an sich nichts auszusetzen. Mit Regierungen in Dialog zu treten, um sie zu einer aufrichtigen Zusammenarbeit und dabei zur Verbesserung ihrer Menschenrechtsbilanz zu bewegen, ist vielmehr ein zentrales Anliegen der Menschenrechtsbewegung. Kooperative Ansätze eignen sich, wenn Regierungen nachweislich die Menschenrechte schützen wollen, ihnen jedoch Ressourcen und Sachverstand fehlen, um diese Absicht zu verwirklichen. Sie können auch hilfreich sein, um einer Regierungen einen öffentlichen Gesichtsverlust zu ersparen, etwa wenn sie bereit ist, Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden, dabei aber den Anschein wahren möchte, sie handle aus eigenem Antrieb. In solchen Fällen arbeitet auch Human Rights Watch häufig hinter den Kulissen mit Regierungen zusammen.

Wenn jedoch der politische Wille zur Achtung der Menschenrechte fehlt, wird öffentlicher Druck nötig, um das Kosten-Nutzen-Kalkül, das Unterdrückung gegenüber Rechtsstaatlichkeit als vorteilhaft erscheinen lässt, zu verändern. In solchen Fällen wird das Streben nach Dialog und Kooperation zu einer Farce, in der es nicht um Veränderungen, sondern vielmehr darum geht, Kritiker zu beschwichtigen - eine gezielte Ablenkung von der Tatsache, dass nichts geschieht, was Konsequenzen hat. Wer es generell ablehnt, Regierungen spürbar unter Druck zu setzen, nimmt auch kooperativen Ansätzen von vornherein ihre Wirksamkeit, weil er Regierungen die Gewissheit gibt, dass sie nichts zu befürchten haben, selbst wenn sie ihre ernsthafte Mitwirkung nur vortäuschen.

Zu den jüngsten Beispielen dieser verfehlten Politik gehören die verhaltene Antwort der ASEAN auf die Unterdrückung in Burma, das unterwürfige Verhalten der Vereinten Nationen im Hinblick auf die Gräueltaten in Sri Lanka, die Nachsichtigkeit der EU gegenüber Usbekistan und Turkmenistan, der zurückhaltende Umgang des Westens mit ausgewählten afrikanischen Gewaltherrschern wie Paul Kagame in Ruanda oder Meles Zenawi in Äthiopien, die zahme US-Außenpolitik gegenüber Saudi Arabien, Indiens nachgiebige Haltung gegenüber Burma und Sri Lanka sowie die nahezu allgegenwärtige Feigheit im Umgang mit der fortschreitenden Einschränkung der Grundrechte in China. In jedem dieser Beispiele distanzieren sich Regierungen von öffentlichem Druck und verschließen damit die Augen vor Unterdrückung und Unrecht.

Selbst Staaten, die es in den meisten Fällen vermeiden, politischen Druck aufzubauen, sind mitunter dazu bereit, wenn es um Parias wie Nordkorea, den Iran, den Sudan oder Zimbabwe geht, deren Verhalten in Menschenrechtsfragen wie im Allgemeinen so ungeheuerlich ist, dass alle anderen Interessen in den Hintergrund treten. Allzu häufig zeigen Regierungen heute jedoch eine enttäuschende Abneigung dagegen, das Kalkül der Unterdrückung durch öffentlichen Druck zu verändern.

Wenn Regierungen aufhören, Menschenrechtsverletzungen durch öffentlichen Druck entgegenzutreten, versagen sie den Menschenrechtlern, engagierten Parlamentariern und besorgten Journalisten vor Ort ihre dringend benötigte Unterstützung. Internationaler Druck kann dazu beitragen, politische Freiräume zu schaffen, und ermöglicht es Bürgerrechtlern vor Ort, ihre Regierung zur Achtung der Menschenrechte anzuhalten. Zudem signalisiert er ihnen, dass sie in ihrem Engagement nicht alleine sind und dass andere an ihrer Seite stehen. Fehlt es an solchem Druck, können repressive Regierungen nach Belieben gegen Bürgerrechtler vorgehen, wie die Erfahrungen der letzten Jahre in Russland, Äthiopien, Ruanda, Kambodscha und an vielen anderen Orten belegen. Die Fürsprecher der Menschenrechte vor Ort nehmen Dialog und Kooperation nicht als Solidaritätsbekundung, sondern vielmehr als Ausdruck der Gleichgültigkeit wahr.

Zaghafter Umgang mit Unterdrückung

In den vergangenen Jahren haben Ansätze, die auf Dialog und Kooperation statt auf öffentlichen Druck setzen, bei der UN immer mehr Fürsprecher gefunden, von Generalsekretär Ban Ki-moon bis hin zu Mitgliedern des UN-Menschenrechtsrats. Auch die EU scheint von diesem Gedanken besonders angetan zu sein, wie die Äußerungen der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Catherine Ashton, belegen. Asthon hatte sich wiederholt dafür ausgesprochen, der „stillen Diplomatie" ungeachtet der jeweiligen Umstände den Vorzug zu geben. Die großen Demokratien im globalen Süden wie Südafrika, Indien und Brasilien haben sich ebenso für diskrete Ansätze im Umgang mit Unterdrückung stark gemacht. US-Präsident Barack Obama ließ seine viel gepriesene Eloquenz häufig vermissen, wenn es um den Schutz der Menschenrechte ging, insbesondere in bilateralen Beziehungen mit Ländern wie China, Indien und Indonesien. Obama setzte zudem nicht durch, dass die verschiedenen Organe der US-Regierung, etwa Verteidigungsministerium und US-Botschaften, auf dem Gebiet der Menschenrechte durchweg starke Positionen vertreten. Dies ist beispielsweise im Umgang mit Ägypten, Indonesien und Bahrain problematisch.

Gerade in einer Zeit, in der viele Regierungen keine Skrupel haben, ihre Stimme gegen die energische Durchsetzung der Menschenrechte zu erheben, dürfen die Verfechter der Menschenrechte ihre Stimme nicht verlieren. Viele Regierungen stellen sogar Grundprinzipien wie die Universalität der Menschenrechte in Frage. So beklagen einige afrikanische Staaten, die Konzentration des Internationalen Strafgerichtshofs auf Afrika sei einseitig und imperialistisch - als sei das Schicksal einiger afrikanischer Gewaltherrscher wichtiger als das Leid ihrer unzähligen Opfer. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas wird oft als Beweis dafür herangezogen, dass autoritäre Regierungen das Wachstum wirtschaftlich schwacher Staaten effizienter steuern können. Dabei wird außer Acht gelassen, dass eine Regierung, die niemandem verantwortlich ist, sehr viel leichter den Versuchungen der Korruption erliegt und mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit dringende Bedürfnisse ihrer Bevölkerung wahrnimmt bzw. Mittel für sie bereitstellt. Ein Beleg dafür ist beispielsweise die steigende Zahl von Protesten gegen die Korruption und Willkür der chinesischen Regionalbehörden - selbst nach offiziellen Angaben finden jährlich über 90.000 Demonstrationen statt. Manche Regierungen, die die bewährten Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten am liebsten abschaffen würden, rechtfertigen ihre eigenen Verletzungen des Kriegsrechts mit dem Hinweis auf die wahllosen Angriffe der sri-lankischen Armee im Konflikt mit den Tamil Tigers oder auf die Duldung von Folter durch westliche Staaten (insbesondere die USA) im Kampf gegen den Terrorismus. Regierungen, die in Menschenrechtsfragen schweigen, überlassen die Debatte über diese wichtigen Fragen den Gegnern der weltweiten Umsetzung von Menschenrechtsstandards.

Diese Zurückhaltung ist auch Symptom einer weltweiten Vertrauenskrise. Die Verschiebung des globalen Machtgleichgewichts (insbesondere der Aufstieg Chinas), der sich zuspitzende Kampf um Märkte und Ressourcen in Zeiten wirtschaftlicher Wirren und der Verfall der moralischen Autorität der westlichen Mächte angesichts ihres ungestraften Einsatzes rechtswidriger Antiterrormaßnahmen haben die Bereitschaft vieler Regierungen verringert, sich öffentlich und nachdrücklich für die Menschenrechte einzusetzen.

Paradoxerweise üben einige Staaten, die am stärksten Druckmittel ablehnen, um Menschenrechte durchzusetzen, selbst Druck aus, um Kritik an ihrer Menschenrechtspolitik zu unterbinden. So versuchte China mit allen Mitteln, jedoch letztlich erfolglos, die Veröffentlichung eines für den UN-Sicherheitsrat bestimmten Berichts zu verhindern, der belegt, dass in Darfur trotz des geltenden Waffenembargos chinesische Waffen entdeckt wurden. Sri Lanka scheiterte mit dem ähnlichen Versuch, die Einsetzung eines beratenden UN-Ausschusses zu verhindern, der die Verantwortung für Kriegsverbrechen im Konflikt mit den tamilischen Rebellen untersuchen sollte. China unternahm zudem beträchtliche Anstrengungen, um die Verleihung des Friedensnobelpreises an den inhaftierten chinesischen Schriftsteller und Menschenrechtler Liu Xiaobo zu verhindern. Nach dem Scheitern dieser Bemühungen versuchte China, ebenfalls erfolglos, Vertreter anderer Regierungen von der Teilnahme an der Preisverleihung in Norwegen abzubringen. China widersetze sich auch der Einsetzung eines UN-Untersuchungsausschusses über Kriegsverbrechen in Burma.

Die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten

Besonders ausgeprägt ist die Fixierung auf Dialog und Kooperation beim UN-Menschenrechtsrat in Genf, wo viele Mitglieder darauf bestehen, der Rat solle „Kooperation statt Verurteilung" praktizieren. Ein wichtiges Druckmittel des Menschenrechtsrats ist die Möglichkeit, eine Untersuchungsmission zu entsenden, um Art und Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen festzustellen und Regierungen für die Duldung der Verstöße zur Verantwortung zu ziehen. Voraussetzung dafür sind Resolutionen, die sich auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Situation beziehen. Viele Mitglieder des Rats scheuen jedoch jede Resolution, die darauf abzielt, politischen Druck aufzubauen (mit Ausnahme von Resolutionen gegen Israel). In einem ähnlichen Zusammenhang erklärte China vor der UN-Generalversammlung: „Die Verabschiedung einer landesspezifischen Resolution [...] politisiert die Thematik der Menschenrechte und ist einer aufrichtigen Kooperation auf dem Gebiet der Menschenrechte nicht zuträglich." Die Gruppe der afrikanischen Staaten bei der UN ließ verlauten, sie werde Resolutionen gegen einzelne Staaten nur im Einvernehmen mit den betroffenen Staaten zustimmen, also nur, wenn die Beschlüsse keinen politischen Druck erzeugen. Nach den wahllosen Angriffen der sri-lankischen Armee auf Zivilisten während der letzten Monate des Krieges gegen die tamilischen Rebellen erreichte diese Haltung einen traurigen Höhepunkt. Statt die Gräueltaten zu verurteilen, überstimmte eine Mehrheit der Ratsmitglieder die Einwände der Minderheit und beschloss, Sri Lanka zu seinem militärischen Sieg zu gratulieren, ohne die Kriegsverbrechen der Regierungstruppen zu erwähnen.

Wenn den Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrats daran gelegen ist, Dialog und Kooperation als wirksame Instrumente zum Schutz der Menschenrechte zu etablieren, sollten sie sich dafür ausschließlich Regierungen aussuchen, die ihren politischen Willen zu Veränderungen bereits unter Beweis gestellt haben. Viele Ratsmitglieder propagieren Dialog und Kooperation jedoch - aus strategischem Kalkül oder aus politischer Feigheit - als Patentrezept zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, ohne Rücksicht darauf, ob die betroffene Regierung den politischen Willen besitzt, ihr Fehlverhalten zu beenden. Folglich lehnen diese Staaten es ab, verbindlich zu prüfen, ob die Kooperationsbereitschaft einer Regierung tatsächlich ihren Wille zur Besserung widerspiegelt oder lediglich als Täuschungsmanöver zur Vermeidung öffentlichen Drucks dient. Solche Tests sollten beurteilen, inwieweit eine Regierung bereit ist, ihre Versäumnisse auf dem Gebiet der Menschenrechte einzugestehen, UN-Experten zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen ins Land zu lassen, Lösungsansätze zu entwickeln und Reformen einzuleiten. Die Gegner einer entschlossenen Umsetzung von Menschenrechtsstandards lehnen kritische Resolutionen auch gegen Staaten ab, die bei dieser Überprüfung offensichtlich durchfallen, etwa Burma, der Iran, Nordkorea, Sri Lanka oder der Sudan.

In der UN-Vollversammlung sind ähnlich problematische Entwicklungen zu beobachten. Als die burmesische Regierung ihrer jahrzehntelangen Herrschaft mit inszenierten Wahlen eine zivile Fassade und neuen Rückhalt geben wollte, formierte sich eine Initiative, die die Einsetzung einer internationalen Kommission zur Untersuchung der zahlreichen, während der langjährigen bewaffneten Auseinandersetzungen verübten Kriegsverbrechen forderte, um neuen Druck auf die Militärregierung aufzubauen. Eine Untersuchungskommission wäre ein ausgezeichnetes Mittel, um deutlich zu machen, dass solche Gräueltaten in Zukunft nicht mehr straflos bleiben werden. Er könnte zudem jüngere Mitglieder der Militärregierung davon abhalten, die schweren Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit zu wiederholen. Die Initiative, die der UN-Sonderberichterstatter für Burma ins Gespräch gebracht hatte, wurde unter anderem von den USA, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Kanada, Australien und Neuseeland unterstützt.

Einige Staaten lehnten den Vorschlag jedoch mit der fadenscheinigen Begründung ab, ein Untersuchungskommission könne nur dann erfolgreich sein, wenn er mit der burmesischen Militärregierung zusammenarbeite. EU-Außenbeauftragte Ashton erklärte diesbezüglich: „Idealerweise sollten wir versuchen, ein gewisses Maß an Kooperation von Seiten der nationalen Behörden zu erreichen." Eine Sprecherin des deutschen Außenministeriums erklärte, um die Menschenrechte in Burma voranzubringen sei es entscheidend, einen Kooperationsmechanismus mit den nationalen Behörden zu finden. Zu glauben, die Kooperation des burmesischen Militärs lasse sich ohne weiteren Druck erreichen, ist jedoch ein Wunschtraum.

Eine bevorzugte Form der Zusammenarbeit sind zwischenstaatliche Dialoge über Menschenrechtsfragen wie sie viele Regierungen mit China unterhalten oder wie die EU sie mit zahlreichen repressiven Staaten, einschließlich den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, führt. Verständlicherweise begrüßen autoritäre Regierungen solche Dialoge, da sie die Diskussion über Menschenrechte aus dem Brennpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Die internationale Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft in dem betroffenen Land und selbst die meisten Regierungsvertreter außerhalb des Außenministeriums bleiben derweil im Dunkeln. Westliche Regierungen ziehen die Dialoge häufig als Rechtfertigung dafür heran, dass sie Menschenrechtsverletzungen und ihre Bekämpfung nicht deutlicher ansprechen. So beantwortete Schweden während seiner zweijährigen EU-Ratspräsidentschaft kritische Fragen über die Rolle der Menschenrechte beim EU-Zentralasien-Ministertreffen mit dem Hinweis auf die bestehenden Dialoge.

Die Erfahrungen von Human Rights Watch belegen, dass das direkte, öffentliche Äußerungen zu Menschenrechtsproblemen konstruktive Dialoge auf vertraulicher Ebene nicht ausschließen. Human Rights Watch berichtet regelmäßig über Menschenrechtsverletzungen und versucht, Druck auszuüben, um ihnen ein Ende zu setzen. Dieses Engagement stand einer regen Zusammenarbeit mit den in den Berichten angesprochenen Regierungen bislang jedoch nicht im Weg. Regierungen sind sogar oftmals eher bereit, mit Human Rights Watch zu kooperieren, wenn die öffentliche Berichterstattung sie empfindlich trifft und der Wunsch sie zu beeinflussen einen Dialog nahelegt. Wenn es einer Nichtregierungsorganisation gelingt, mit Regierungen zusammenzuarbeiten, während sie deren Verfehlungen gleichzeitig offen anspricht, so sollte dies einer Regierung ebenfalls möglich sein.

Die Notwendigkeit von Benchmarks

Dialoge könnten weitaus größere Veränderungen erreichen, wenn sie an konkrete und öffentlich formulierte Benchmarks geknüpft wären. Solche Richtmarken würden dem Dialog eine klare Richtung geben und seine Teilnehmer dafür verantwortlich machen, konkrete Ergebnisse zu erzielen. Gerade dies wollen die Beteiligten jedoch allzu häufig vermeiden. Wenn in einem Dialog klare, öffentlich erklärte Benchmarks fehlen, ist dies schon an sich ein Beweis für einen Mangel an Ernsthaftigkeit und belegt die fehlende Bereitschaft seiner Initiatoren, ein Mindestmaß an Druck zu erzeugen, um dem Dialog Substanz zu geben. Die EU argumentiert beispielsweise, öffentlich formulierte Benchmarks könnten einen Dialog belasten und seine Funktion, „Vertrauen aufzubauen", gefährden. Diese Argumentation erweckt den Eindruck, der eigentliche Zweck eines Dialoges sei es nicht, die Achtung der Menschenrechte zu fördern, sondern wohlig-warme Gefühle zu erzeugen.

Da Menschenrechtsdialoge von autoritären Regierungen immer geschickter manipuliert und von den angeblichen Verfechtern der Menschenrechte als Beweis für ihr Engagement benötigt werden, gelingt es Menschenrechtsverletzern mittlerweile, bereits die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme eines Dialogs als Zeichen des Fortschritts zu präsentieren. Selbst Akteure, die eigentlich zu den Förderern der Menschenrechte gezählt werden, geraten in diese Falle. So kam ein im Jahr 2008 verfasster Fortschrittsbericht der EU über die Umsetzung ihrer Zentralasienstrategie zu dem Schluss, die Lage entwickle sich positiv, nannte jedoch abgesehen von „intensiviertem politischem Dialog" keinen konkreten Gradmesser für die erreichten „Fortschritte".

Die Bereitwilligkeit, mit der westliche Regierungen ihre selbst formulierten Benchmarks ignorieren, wenn diese sich als unbequem erweisen, gefährdet den Nutzen solcher Fortschrittskriterien. So schloss die EU, die die Achtung der grundlegenden Menschenrechte routinemäßig in ihren Abkommen mit Drittstaaten festschreibt, ein umfangreiches Handelsabkommen mit Turkmenistan, einem zutiefst autoritären Staat, der weit davon entfernt ist, die in dem Vertrag geforderten Menschenrechtsgarantien zu erfüllen. Damit gab die EU die Menschenrechtsklauseln schon im Voraus als bloße Augenwischerei preis. Die Europäische Union rechtfertigte ihren Schritt mit dem Interesse an einer „vertieften Zusammenarbeit" und einem neuen „Rahmen für Dialog und Kooperation".

Ähnlich verhielt sich die EU im Umgang mit Serbien: Obwohl die serbischen Behörden den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Ratko Mladic, den früheren Oberbefehlshaber des bosnisch-serbischen Militärs, weder gefasst noch ausgeliefert haben, nahm die EU Beitrittsgespräche mit Serbien auf. Die Verhaftung Mladics war von der EU jedoch wiederholt als Bedingung dafür genannt worden, dass Serbien bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen kooperiere. Ohne diese Zusammenarbeit sollten Gespräche über einen EU-Beitritt nicht geführt werden. Die EU hob auch ihre gegen Usbekistan verhängten Sanktionen schrittweise auf, obwohl die usbekische Regierung keine unabhängige Untersuchung des Massakers von Andischan - ursprünglich eine der Hauptbedingungen für die Aufhebung der Sanktionen - zugelassen oder die Strafverfolgung der Verantwortlichen veranlasst hatte. In der süd-usbekischen Stadt Andischan hatten Sicherheitskräfte im Jahr 2005 ein Massaker an Hunderten Zivilisten verübt. Auch andere EU-Bedingungen wie die Freilassung aller unrechtmäßig inhaftierten Menschenrechtsaktivisten erfüllte Usbekistan nicht.

Die Obama-Regierung ignorierte in ihrem ersten Jahr ähnliche Vorbedingungen für die Bereitstellung von Militärhilfe im Rahmen der Mérida-Initiative, obwohl Mexiko keine Anstrengungen unternommen hatte, um Angehörige des Militärs, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich waren, vor zivilen Gerichten den Prozess zu machen. Im Jahr darauf hielt die US-Regierung zwar einen geringen Teil der Gelder zurück, bescheinigte Mexiko jedoch, es halte seine Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte ein. Mit Jordanien schlossen die USA im Rahmen der „Millennium Challenge Corporation" (MCC) ein Abkommen über Finanzhilfen, obwohl das Land sein Abschneiden bei den MCC-Benchmarks für bürgerliche und politische Rechte nicht verbessert hatte.

Fehlende Führung

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zeigte eine bemerkenswerte Zurückhaltung beim Aufbau von politischem Druck auf Regierungen, die die Menschenrechte verletzten. Als Generalsekretär verfügt Ban im Wesentlichen über zwei Instrumente, um sich für die Menschenrechte einzusetzen: Stille Diplomatie und seine öffentliche Stimme. Er kann vermittelnd auf Regierungen einwirken, um sie zu Veränderungen zu bewegen, oder das Ansehen seines Amtes nutzen, um Staaten, die sich uneinsichtig zeigen, bloßzustellen. Wenn Ban es ablehnt, schwere Menschenrechtsverletzungen offen anzusprechen, steigt er praktisch mit einer hinter dem Rücken gefesselten Hand in den Ring. Bei seinen Besuchen in Turkmenistan und Usbekistan thematisierte Ban die Menschenrechte zwar, er nahm sich jedoch deutlich zurück, wenn er einflussreiche Staaten wie China besuchte. Zudem überschätze Ban seine Fähigkeit, durch persönliches Zureden auf Herrscher wie den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir, den burmesischen Militärführer Than Shwe oder den sri-lankischen Präsidenten Mahinda Rajapaska einzuwirken.

Noch schwerer wiegt, dass Ban mitunter bemüht war, autoritäre Regierungen in ein gutes Licht zu setzen, statt ihr Unterdrückungsregime zu verurteilen. So behauptete Ban im November, nur wenige Tage vor den inszenierten Wahlen in Burma, es sei noch nicht zu spät, um bei dieser Wahl für mehr Einbindung und Mitbestimmung zu sorgen. Zu diesem Zweck forderte er die Freilassung politischer Gefangener, eine Forderung, die selbst, wenn sie umgesetzt worden wäre, nichts an den äußerst unfairen Bedingungen geändert hätte, unter denen die Wahlen stattfanden. Als der Spuk vorüber war, bezeichnete Ban die Wahlen lediglich als nicht ausreichend integrativ, partizipatorisch und transparent - eine maßlose Untertreibung.

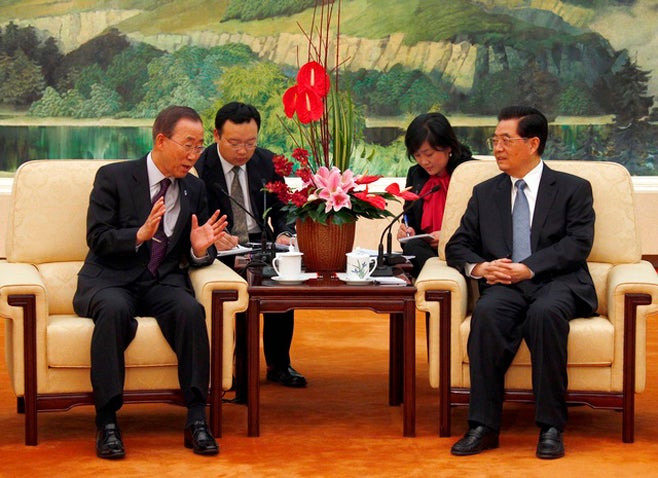

Als Ban im selben Monat während seiner China-Reise zu Gesprächen mit Präsident Hu Jintao zusammentraf, schwieg er in der Frage der Menschenrechte und überließ es niederrangigen Vertretern, das Thema anzusprechen. Bans Schweigen hinterließ den Eindruck, der Generalsekretär betrachte die Menschenrechte als bestenfalls zweitrangiges Thema. In seiner Stellungnahme zur Verleihung des Friedensnobelpreises an den inhaftierten chinesischen Menschenrechtler Liu Xiaobo vermied es Ban, Xiaobo zu gratulieren oder seine Freilassung zu fordern. Der Generalsekretär lobte vielmehr die Führung in Peking und erklärte, China habe beachtliche wirtschaftliche Fortschritte erzielt, Millionen von Menschen aus der Armut befreit, die politische Teilhabe ausgeweitet und sich durch die Einhaltung anerkannter Menschenrechtsverträge kontinuierlich der internationalen Mehrheitsmeinung angenähert.

Nur wenig besser verhielt sich der neue britische Premierminister David Cameron während seines China-Besuchs. Bei seinem offiziellen Treffen mit dem chinesischen Premier Wen Jiabao schwieg der britische Premier zur Verleihung des Nobelpreises an Liu Xiaobo, die er erst in informellen Gesprächen beim gemeinsamen Abendessen ansprach. Statt konkrete Fälle inhaftierter Oppositioneller oder andere handfeste Einschränkungen von Grundrechten zur Sprache zu bringen, zeichneten sich Camerons öffentliche Äußerungen - er sprach über die Notwendigkeit der Rechtsstaatlichkeit und einer „stärkeren politischen Öffnung" - durch dasselbe Maß an Allgemeingültigkeit aus, das auch die chinesische Regierung in ihren Stellungnahmen pflegt.

Die Bundesregierung von Angela Merkel war im Umgang mit China ähnlich. Ihr viel beschworenes Leitbild lautete „Dialog". Während ihrer China-Reise erwähnte Merkel die Menschenrechte nur beiläufig, wenngleich sie beteuerte, das Thema im privaten Kreis angesprochen zu haben. Auf dem „China trifft Europe"-Gipfel in Hamburg nannte Außenminister Guido Westerwelle den „intensiven Dialog über Rechtsstaatlichkeit" und den „Menschenrechtsdialog" als „solide Grundlage für eine echte Partnerschaft zwischen Deutschland und China" ohne auf konkrete Menschenrechtsverletzungen einzugehen. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy fand im November, als der Besuch des chinesischen Präsidenten Hu Jintao unmittelbar bevorstand, nicht einmal die Zeit, Liu Xiaobo zur Verleihung des Friedensnobelpreises zu gratulieren.

Ähnlich nachgiebig gestaltet sich der „Strategische Dialog", den die US-Regierung seit 2005 mit Saudi Arabien führt und der aufgrund saudischer Einwände die Menschenrechte nicht als eigenen Themenbereich behandelt, sondern in die Arbeitsgruppe für „Partnerschaft, Bildung, Austausch und menschliche Entwicklung" eingegliedert hat. Doch selbst dieser Dialog verlief allmählich im Sand. Während die US-Regierung dazu beitrug, dass der Iran aufgrund der dort stattfindenden Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen nicht in das Führungsgremium der neuen UN-Frauenbehörde aufgenommen wurde, unterließ sie ähnliche Maßnahmen gegen Saudi Arabien, das die Frauenrechte in eklatanter Weise missachtet und dennoch aufgrund seiner finanziellen Zusagen einen Sitz erhielt. Großbritannien unterhält ebenfalls seit 2005 einen diskreten „Dialog der zwei Königreiche" mit Saudi Arabien. Der Austausch thematisierte Menschenrechtsthemen von Beginn an nur indirekt und erzeugte keinen merklichen Druck, um die saudische Regierung zur Achtung der Menschenrechte anzuhalten.

Konkurrierende Interessen

Während die Verfechter diskreter Dialoge und Gegner öffentlichen Drucks zumeist mit der höheren Wirksamkeit kooperativer Ansätze argumentieren, scheinen häufig andere Interessen im Vordergrund zu stehen. In Usbekistan, das einen wichtigen Nachschubweg für die Versorgung der NATO-Truppen in Afghanistan bereitstellt, lehnte die EU gezielte Sanktionen gegen die Verantwortlichen des Massakers von Andischan ab, aus Angst, diese könnten die usbekische Regierung „verstimmen" und „einer konstruktiven Beziehung im Weg stehen". Diese Begründung erweckt den Eindruck, eine Regierung, die jede Verantwortung für die Ermordung Hunderter Bürger aggressiv abstreitet, ließe sich durch gutes Zureden leichter zu Veränderungen bewegen als durch anhaltenden politischen Druck. Auch die Frage, warum Menschenrechtsbedenken einem neuen Partnerschafts- und Kooperationsvertrag mit Turkmenistan, einem äußerst repressiven Staat mit bedeutenden Gasvorkommen, nicht im Weg stehen sollten, beantwortet die EU mit der Furcht, ein Partnerregierung zu verstimmen. Um den öffentlichen Aufschrei zu vermeiden, der zu erwarten wäre, wenn die EU die Menschenrechte unverhohlen anderen Interessen unterordnen würde, täuscht die EU im Rahmen eines nicht öffentlichen Dialogs ihre anhaltende Sorge um die Menschenrechtslage in Turkmenistan vor.

Eine ähnliche Dynamik ist in China zu beobachten, wo westliche Regierungen bei einer Vielzahl regionaler und globaler Themen um wirtschaftliche Chancen und Partnerschaften konkurrieren. So schien die US-Regierung von Barack Obama im ihrem ersten Jahr bereit, alle Probleme - auch Menschenrechtsverletzungen - kleinzureden, die die Beziehungen zu China belasten könnten. Präsident Obama verschob sein Treffen mit dem Dalai Lama auf die Zeit nach seinem China-Besuch und lehnte es ab, im Rahmen seiner Visite Gespräche mit chinesischen Bürgerrechtsgruppen zu führen. US-Außenministerin Hillary Clinton ließ verlauten, die Menschenrechte dürften nicht mit anderen US-Interessen in China in Konflikt geraten. Die Bemühungen Obamas, die Sympathie des chinesischen Staatspräsidenten Hu Jintao zu gewinnen, brachten keine erkennbaren Erfolge, bestärkten China jedoch in seiner Sichtweise der USA als fallender Weltmacht. Die anfängliche Zurückhaltung verschärfte vielmehr die Spannungen in Obamas zweitem Amtsjahr, in dem der US-Präsident und seine Außenministerin ihre Stimme für die Menschenrechte anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises an Liu Xiaobo wiederentdeckten. Es bleibt abzuwarten, ob die US-Regierung die Menschenrechte auf dem USA-China-Gipfel im Januar 2011 offen thematisieren wird.

Westliche Regierungen vermeiden es, in Menschenrechtsfragen Druck auf Staaten auszuüben, die sie zu ihren Verbündeten im Kampf gegen den Terror zählen. Die US-Regierung und die Freunde des Jemen, eine im Januar 2010 gegründete Gruppe von Staaten und internationaler Organisationen, erklärten die Verbesserung der Menschenrechtslage im Jemen nicht zur Bedingung für ihre Militär- und Entwicklungshilfe, obwohl die jemenitischen Sicherheitskräfte mit zunehmender Härte durchgriffen und die Regierung immer wieder mit Gewalt gegen unabhängige Journalisten und die weitgehend friedlichen Unabhängigkeitskämpfer im Süden des Landes vorging.

Die US-Außenpolitik gegenüber Ägypten belegt, dass sich politischer Druck auszahlen kann. In den Jahren vor 2010 hatte die US-Regierung mit Ägypten einen stillen Dialog geführt. Im letzten Jahr begannen das Weiße Haus und das Außenministerium jedoch, Menschenrechtsverletzungen zu verurteilen, die Abschaffung der Notstandsgesetze zu fordern und auf die Durchführung freier Wahlen zu dringen. Die öffentlichen Appelle trugen zur Freilassung mehrerer Hundert Gefangener bei, die unter den Notfallgesetzen inhaftiert worden waren. Sie riefen jedoch auch Ärger hervor und veranlassten die ägyptische Regierung, eine Kampagne zu starten, um eine Resolution des US-Senats, in der Ägypten für seine Menschenrechtsverletzungen verurteilt werden sollte, zu verhindern. Diese Reaktion, die eigentlich darauf abzielte, US-Diplomaten aufzuschrecken und zur Rückkehr zu diskreteren Maßnahmen zu drängen, machte vor allem deutlich, wie tief Ägypten durch den öffentlichen Druck aus Washington getroffen wurde.

Schutz der Menschenrechte durch Osmose

Oftmals wird behauptet, dass auf Druckmittel in internationalen Beziehungen verzichtet werden soll, weil schon alleine der Kontakt mit Außenstehenden auf Menschenrechtsverletzer aus den Reihen autoritärer Regierungen eine heilsame Wirkung habe. Das Pentagon rechtfertigt damit seine Politik gegenüber Usbekistan und Sri Lanka, und auch die US-Regierung folgte dieser Argumentation, um die Wiederaufnahme ihrer Militärhilfe für die indonesische Eliteeinheit Kopassus zu begründen, eine Einheit mit einer langen Geschichte von Menschenrechtsverletzungen, etwa Massaker in Ost-Timor und das Verschwindenlassen von Studentenführern in Jakarta. Obwohl die indonesische Regierung in den letzten Jahren bei der Achtung der Menschenrechte, insbesondere auch durch Kopassus, beachtliche Fortschritte gemacht hat, zieht sie hohe Militärs selbst für offenkundige Menschenrechtsverletzungen nach wie vor nicht zur Rechenschaft. Durch die Aufhebung des jahrzehntealten Verbots direkter Militärbeziehungen mit Kopassus gaben die USA im vergangenen Jahr ihr wirksamstes Druckmittel gegenüber Indonesien aus der Hand. Das indonesische Militär machte zwar einige rhetorische Zugeständnisse und versprach, verurteilte Straftäter zu entlassen sowie Maßnahmen zur Prävention zukünftiger Menschenrechtsverletzungen zu ergreifen, die USA machten dies jedoch nicht zur Bedingung für die Wiederaufnahme ihrer Militärhilfe. Und so dienen weiterhin verurteilte Menschenrechtsverbrecher in der indonesischen Armee, während die Versprechungen der Militärs im Lichte ihrer bisherigen Bilanz wenig glaubwürdig erscheinen. Bemerkenswerterweise verpflichteten die USA den indonesischen Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono auch nicht, der Einrichtung eines Sondergerichts zur Strafverfolgung der Elitesoldaten zu genehmigen, die an der Entführung und Ermordung von Studentenführern in den Jahren 1997-1998 verwickelt gewesen sein sollen. Diese Maßnahme hatte sogar das indonesische Parlament dem Präsidenten bereits empfohlen. Die USA bestanden zudem nicht darauf, dem Militär die alleinige Rechtsprechung über Verbrechen, die von Soldaten verübt werden, zu entziehen

In seiner Begründung für die Wiederaufnahme direkter Beziehungen mit der indonesischen Eliteeinheit spielte US-Verteidigungsminister Robert Gates die Bedeutung von öffentlichem Druck herunter: „Wenn wir verstärkt mit ihnen zusammenarbeiten, wird das größere Fortschritte bei den Menschenrechten bringen, als wenn wir im Abseits stehen und ihnen Vorwürfe machen." Doch bereits als die USA noch an den letzten Modalitäten der Wiederaufnahme der Militärhilfe an Kopassus arbeiteten, wurde ein indonesischer General, dem eine Verwicklung in die Verschleppung von Studentenführern vorgeworfen wird, zum stellvertretenden Verteidigungsminister befördert und ein für schwere Menschenrechtsverletzungen mitverantwortlicher Oberst zum Vizekommandeur von Kopassus ernannt.

Der törichte Glaube, die Annäherung an Menschenrechtsverbrecher sei besser, als Druck auszuüben, stand auch hinter der Entscheidung des US-Präsidenten, die amerikanische Militärhilfe für Staaten, die Kindersoldaten einsetzen, im Verstoß gegen ein neues US-Gesetz fortzusetzen. Zu den betroffenen Staaten gehören der Tschad, der Sudan, Jemen und die Demokratische Republik Kongo. Im Kongo beispielsweise setzt die Armee seit mindestens 2002 Kindersoldaten ein und ein UN-Bericht stellte im vergangenen Jahr einen „dramatischen Anstieg" der Zahl von Kindersoldaten fest. Damit beugte die Obama-Regierung das Recht, um weiter mit den beschuldigten Armeen kooperieren zu können, anstatt sie durch die Streichung der Militärhilfe zur Beendigung des Einsatzes von Kindersoldaten zu drängen.

Ein anderes häufig zur Verteidigung der stillen Diplomatie vorgebrachtes Argument, das besonders oft im Zusammenhang mit China zu hören ist, besagt, dass wirtschaftliche Liberalisierung von selbst größere politische Freiräume schafft - ein Glaube, der sich hartnäckig hält, obwohl er sich seit Jahrzehnten nicht bewahrheitet. Tatsächlich war im vergangenen Jahr das genaue Gegenteil zu beobachten: Bei der Regulierung des Internets nutzte China seine wirtschaftliche Macht, um Einschränkungen der freien Meinungsäußerung durchzusetzen, indem es Unternehmen zur Selbstzensur zwang. Es waren schließlich die Unternehmen selbst (z.B. Google), die sich wehrten, unter anderem auch, weil die Zensur ihr Geschäftsmodel gefährdete. GoDaddy.com der weltweit größte Anbieter von Internetdomains kündigte an, in China keine Domains mehr zu registrieren, weil staatliche Vorschriften die Übermittlung von Kundendaten verlangten und so die Zensur erleichterten.

Trotz des Widerstands konnte die chinesische Regierung die Aussicht auf Zugang zum lukrativen chinesischen Markt ausspielen und in dem Konflikt die Oberhand behalten, weil andere Internetfirmen wie Microsoft sich dem Beispiel von Google nicht anschlossen. In einem Fall zwang der gemeinsame Druck von Industrie, Zivilgesellschaft, ausländischen Regierungen und chinesischen Internetnutzern die Regierung jedoch zu einem Rückzieher: Sie verzichtete auf die Einführung einer als „Grüner Damm" bezeichneten Zensursoftware. Auch die Erneuerung der Betriebsgenehmigung für die Internetsuchmaschine Google gab Anlass zu Zweifeln, dass öffentliche Kritik an Chinas Menschenrechtspraktiken unweigerlich dem Geschäft schade.

Humanitäre Ausreden

Einige Regierungen und internationale Organisationen vertreten die Ansicht, der Schutz der Menschenrechte sei der Linderung humanitären Leids unterzuordnen. Humanitäre Notlagen erfordern zweifellos ein rasches Eingreifen. Wenn Menschenrechtsverletzungen jedoch die Ursache der humanitären Probleme sind, dient diese Haltung lediglich als Ausrede, um die Anwendung konkreter Druckmittel zu umgehen. Dies war sowohl in Zimbabwe zu beobachten, wo die Regierung im Rahmen der Säuberungsaktion Murambatsvina die Häuser Zehntausender Menschen zerstören ließ, als auch in Sri Lanka, wo die Armee in den letzten Tagen des Bürgerkrieges das Leid Hunderttausender tamilischer Zivilisten ignorierte, die im Kriegsgebiet eingeschlossen waren.

In Zimbabwe äußerten sich die lokalen UN-Mitarbeiter nur selten öffentlich zu den schweren Menschenrechtsverletzungen der Regierung Mugabe und der Regierungspartei Zimbabwe African National Union- Patriotic Front (ZANU-PF) und vermieden es, Zerstörung und Vertreibung im Zuge der Operation Murambatsvina zu verurteilen. Tatsächlich suchte der ständige UN-Vertreter in Zimbabwe während seiner vierjährigen Amtszeit nur selten das Gespräch mit Menschenrechtsaktivisten, besuchte keines der gegen sie geführten unfairen Gerichtsverfahren und sprach die schweren Menschenrechtsverletzungen, die im ganzen Land verübt wurden, praktisch nie öffentlich an. Trotz der Zurückhaltung des UN-Vertreters verbesserte sich der Zugang zur vertriebenen Zivilbevölkerung nicht - die zimbabwischen Behörden und Vertreter der ZANU-PF behinderten und manipulierten die Tätigkeiten der Hilfsorganisationen weiterhin und verweigerten den Helfern regelmäßig Zugang zu notleidenden Zivilisten, die sie der Opposition zurechneten. Der UN-Vertreter vergab durch sein öffentliches Schweigen zu den Menschenrechtsverletzungen in Zimbabwe wichtige Gelegenheiten, seinen bedeutenden Einfluss als wichtigster Koordinator von Not- und Entwicklungshilfe geltend zu machen. Damit beschränkte er sich letztlich darauf, die Symptome der Unterdrückung zu lindern, ohne jedoch ihre Ursachen zu bekämpfen.

Dass es auch anders geht, hatte der noch vom ehemaligen Generalsekretär Kofi Annan zur Untersuchung der Operation Murambatsvina ernannte Sondergesandte für Zimbabwe im Jahr 2005 bewiesen, als er in einem schonungslos formulierten Bericht, die wahllosen und unrechtmäßigen Zwangsräumungen kritisierte und die Strafverfolgung der Verantwortlichen forderte. Der Bericht rief breite internationale Kritik an der Regierung von Robert Mugabe hervor. Dieser Druck veranlasste die Regierung schließlich, den Zugang der Hilfsorganisationen zu den Binnenflüchtlingen zu erleichtern.

Während der letzten Monaten des Krieges zwischen Regierungstruppen und den Tamil Tigers in Sri Lanka waren die örtlichen UN-Mitarbeiter praktisch die einzigen unabhängigen Beobachter vor Ort. Doch statt diesen besonderen Umstand zu nutzen, um die Welt über die andauernden Kriegsverbrechen zu alarmieren, öffentlichen Druck aufzubauen und Zivilisten zu schützen, hielt die UN ihre Informationen über zivile Opfer zurück, verhinderte die Veröffentlichung von Satellitenfotos, die belegten, wie die Lage tatsächlich war, und schwieg sogar, als UN-Mitarbeiter willkürlich inhaftiert wurden. Die UN-Vertreter befürchteten, öffentliche Kritik könne den Zugang der UN zur notleidenden Bevölkerung gefährden. Angesichts der vollständigen Abhängigkeit Sri Lankas von internationaler Hilfe bei der Versorgung der Flüchtlingslager, in denen zuletzt bis zu 300.000 Binnenflüchtlinge untergebracht waren, überschätzte die UN das Risiko einer Ausweisung jedoch höchstwahrscheinlich. Zudem belegt die Tatsache, dass die sri-lankische Regierung eine PR-Agentur aus Washington beauftragte, um der Kritik an ihrer Kriegsführung entgegenzutreten, wie besorgt die Regierung um ihr internationales Ansehen war. Durch ihre Zurückhaltung verspielte die UN die Möglichkeit, das Vorgehen der sri-lankischen Armee zu beeinflussen und so ziviles Leid zu verhindern, anstatt es anschließend zu lindern. Dass öffentlicher Druck durchaus Früchte tragen kann, zeigte sich nach dem Ende des Konflikts, als die Regierung sehr rasch auf die Kritik des unabhängigen UN-Beauftragten für Binnenvertriebene an der Einschränkung der Freizügigkeit in den Lagern reagierte und umgehend mit der Freilassung der Lagerbewohner begann.

Einem ähnlichen Muster folgt das Verhalten westlicher Entwicklungshilfe-Bürokratien im Umgang mit Ruanda und Äthiopien. Beide Länder gelten als effiziente Empfänger von Entwicklungshilfe, in denen Korruption eine untergeordnete Rolle spielt. Westliche Geberorganisationen, die oft Schwierigkeiten haben, die ihnen zugeteilten Gelder sinnvoll einzusetzen, haben aus ebendiesem Grund ein erhöhtes Interesse an guten Beziehungen zu den Regierungen der Empfängerländer. Die Rolle Äthiopiens bei der Bekämpfung der von Somalia ausgehenden Terrorgefahr verstärkt dieses Interesse noch. Tatsächlich erhielten beide Länder jedoch immer größere Mengen an Wirtschaftshilfe, während sie ihre Bevölkerung in zunehmendem Maße unterdrücken. Weil es kaum vermittelbar ist, zugunsten wirtschaftlicher Entwicklung über Menschenrechtsverletzungen hinwegzusehen, greifen die EU-Kommission, Großbritannien, mehrere andere EU-Staaten und die USA auf eine Vielzahl von Ausflüchten zurück, von der Sorge, durch öffentlichen Druck den Nationalstolz des betroffenen Landes zu verletzen, bis hin zu der Behauptung, die Geberregierungen hätten weit weniger Einfluss, als allgemein angenommen werde. Diese Haltung hat zur Folge, dass kein spürbarer politischer Druck auf Menschenrechtsverletzer aufgebaut wird und sich nichts an dem Kosten-Nutzen-Kalkül ändert, das Unterdrückung als attraktive Option erscheinen lässt. Stilles Flehen ist wirkungslos, wenn es durch die Bereitstellung riesiger Mengen an Entwicklungshilfe übertönt wird.

Überkommene Politikansätze

Brasilien, Indien und Südafrika, die sich nach innen als starke und dynamische Demokratien zeigen, verwehren nach außen hin vielen Menschenrechtsinitiativen ihre Unterstützung, obwohl jedes dieser Länder im Kampf gegen Diktatur, Kolonialherrschaft bzw. Apartheid selbst von der Solidarität der internationalen Gemeinschaft profitiert hat. Die Außenpolitik dieser Staaten zielt auf den Aufbau politischer und wirtschaftlicher Verbindungen zu anderen Staaten der Südhalbkugel. Kritik an ihrer Außenpolitik weisen sie, oft mit Hinweis auf die Doppelmoral der westlichen Welt, zurück. Solche Argumente tragen jedoch nicht, wenn diese Schwellenländer den Bewohnern anderer Staaten im Kampf um jene Rechte, die ihre eigenen Bürger bereits genießen, die Unterstützung versagen. Da sowohl Brasilien als auch Indien und Südafrika heute über einen Sitz im UN-Sicherheitsrat verfügen, ist es an der Zeit, dass sie eine verantwortungsvollere Position beziehen und sich für den Schutz jener Menschen stark zu machen, deren Rechte von weniger fortschrittlichen Regierungen mit Füßen getreten werden.

Japan lehnt traditionsgemäß eine entschlossene Menschenrechtspolitik ab, weil die japanische Außenpolitik einerseits ihren Schwerpunkt auf Exportförderung und den Aufbau guter Beziehungen legt und andererseits von Bürokraten geprägt wird, die nur selten für ihr Streben nach reibungslosen Beziehungen zu allen Staaten kritisiert werden. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung Japans ist die unvollständige Aufarbeitung der japanischen Menschenrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg. Dennoch hat der Inselstaat in den vergangenen Jahren begonnen, sich deutlicher über Menschenrechtsverletzungen, etwa in Nordkorea oder Burma, zu äußern. Diese Entwicklung geht zum einen auf Veränderungen in der Regierung, zum anderen auf wachsenden Druck aus der schwachen aber aufstrebenden japanischen Zivilgesellschaft zurück.

Die chinesische Regierung zeigt naturgemäß eine geringe Bereitschaft, für die Menschenrechte einzutreten, weil sie im eigenen Land selbst ein Klima der Unterdrückung aufrecht erhält und es vermeiden will, internationale Systeme zum Schutz der Menschenrechte zu fördern, in deren Visier China dereinst selbst geraten könnte. Doch auch China sollte nicht dem Irrtum aufsitzen, dass es seinen Interessen dienlich ist, über massenhaft verübte Gräueltaten hinwegzusehen.

Zusammenfassung

Egal mit welchen Argumenten das Streben nach Dialog und Kooperation gerechtfertigt wird - es kann die Ausübung öffentlichen Drucks als Instrument zum Schutz der Menschenrechte nicht im Allgemeinen ersetzen. Dialoge und Kooperationen haben durchaus ihre Berechtigung, sie verfehlen jedoch ihr Ziel, wenn die betroffenen Regierungen nicht im Voraus verpflichtet werden, ihren aufrichtigen Willen zur Besserung unter Beweis zu stellen. Wenn dieser erkennbare politische Wille fehlt, sollte Unterdrückung automatisch mit öffentlichem politischem Druck beantwortet werden. Es ist verständlich, dass Staaten, die selbst schwere Menschenrechtsverletzungen verüben, die Option des öffentlichen Drucks bekämpfen, weil sie fürchten, selbst davon getroffen zu werden. Es ist jedoch beschämend, wenn Regierungen, die sich als Verfechter der Menschenrechte präsentieren, solchen Angriffen nachgeben oder sie sogar selbst vorantreiben.

Für die Menschenrechte einzutreten ist nur selten bequem und kann mit anderen staatlichen Interessen in Konflikt geraten. Wenn Regierungen andere Interessen über den Schutz der Menschenrechte stellen, sollten sie zumindest den Mut aufbringen, dies öffentlich zuzugeben, anstatt sich hinter bedeutungslosen Dialogen und ergebnislosen Kooperationen zu Verstecken.

Dieser Bericht

Dieser Bericht ist der 21. Jahresbericht von Human Rights Watch über die Lage der Menschenrechte auf der ganzen Welt. Er fasst die zentralen Menschenrechtsfragen in über 90 Ländern und Territorien weltweit zusammen und berücksichtigt dabei Ereignisse bis einschließlich November 2010.

Jedes Länderkapitel benennt wichtige Menschenrechtsthemen, untersucht, inwieweit örtliche Menschenrechtsverteidiger frei arbeiten können, und analysiert die Reaktionen internationaler Schlüsselakteure wie der UN, der EU, Japans, der USA und verschiedener regionaler und internationaler Organisationen und Institutionen.

Dieser Bericht spiegelt die umfassenden Recherchen der Human Rights Watch-Experten im Jahr 2010 wider, die in der Regel Hand in Hand mit den Menschenrechtlern in den jeweiligen Ländern arbeiten. Er zeigt auch die Arbeit unserer Advocacy-Abteilungen, die politische Entwicklungen überwachen und versuchen, Einfluss auf Regierungen und internationale Organisationen zu nehmen, um sie zur Beendigung von Menschenrechtsverletzungen und zum Schutz der Menschenrechte zu bewegen. Detailliertere Informationen über die Themen, die in diesem Bericht nur in Form kurzer Zusammenfassungen behandelt werden, finden Sie in den einzelnen im Jahresverlauf veröffentlichten Human Rights Watch-Berichten. Diese sind auf der Human Rights Watch-Website http://www.hrw.org/ zu finden.

Wie in den vergangenen Jahren enthält dieser Bericht nicht zu jedem Land, in dem Human Rights Watch arbeitet bzw. zu jedem wichtigen Thema ein eigenes Kapitel. Das Fehlen eines bestimmten Landes oder Themas spiegelt meist nur die begrenzte Personalsituation wider und ist nicht als Aussage über die Bedeutung des Problems zu werten. Es gibt viele ernste Menschenrechtsverletzungen, denen sich Human Rights Watch aus Kapazitätsgründen nicht widmen kann.

Zu den Gesichtspunkten, nach denen wir die Schwerpunkte unserer Arbeit im vergangenen Jahr setzten, zählen die Schwere der Menschenrechtsverletzungen und die Zahl der von ihnen betroffenen Menschen, der Zugang zu dem betroffenen Land und die Verfügbarkeit landesspezifischer Informationen, die Wahrscheinlichkeit, Einfluss auf die verantwortlichen Kräfte zu nehmen, die Priorität bestimmter thematischer Aspekte und die Notwendigkeit, die Arbeit örtlicher Menschenrechtsgruppen zu unterstützen.

Unsere themenbezogene Arbeit ist in diesem World Report nicht in eigenen Kapiteln aufgeführt, sondern fließt direkt in die relevanten Ländereinträge ein. Auf der Human Rights Watch-Website finden Sie umfassende Informationen über unsere Arbeit zu den Themen Kinderrechte, Frauenrechte, Waffen und Militärfragen, Wirtschaft und Menschenrechte, Gesundheit und Menschenrechte, Terrorismus und Terrorismusbekämpfung, Flüchtlinge und Vertriebene, Internationale Justiz und LGBT-Rechte. Sie finden dort auch Informationen über unsere internationalen Filmfestivals.

Kenneth Roth ist Executive Director von Human Rights Watch