مسألة أمن

العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات

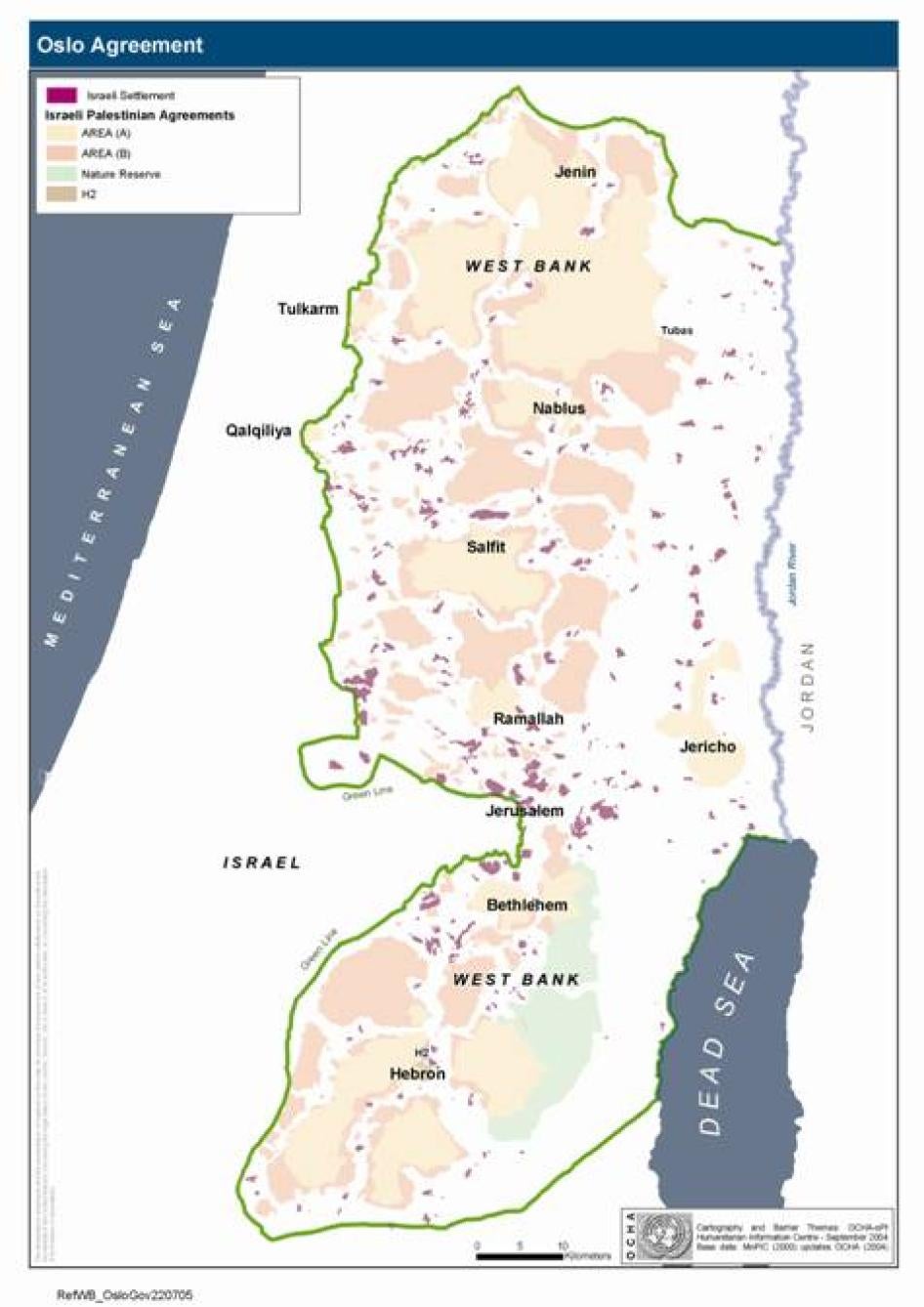

خريطة (أ)

المناطق الجغرافية في الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو © 2005 مكتب تنسيق الشؤون الاجتماعية – الأراضي الفلسطينية المحتلة

خريطة (ب)

مناطق الضفة الغربية وغزة

© 2005 مكتب تنسيق الشؤون الاجتماعية – الأراضي الفلسطينية المحتلة

الملخص

ثمة عددٌ كبير من نساء وفتيات الأراضي الفلسطينية المحتلة يقعن ضحيةً للعنف من قبل أفراد العائلة أو شركائهن في العلاقات الحميمة. ورغم الإدراك المتزايد لوجود هذه المشكلة وإشارة بعض مسئولي السلطة الفلسطينية لتأييدهم إبداء رد أكثر حزماً إزاءها، فإن الخطوات المتخذة لمعالجة هذا الإساءات على نحوٍ جدي، قليلةٌ جداً. وفي الواقع فإن نسبة العنف تزداد في وقتٍ تشهد فيه وسائل المعالجة المتاحة للضحايا مزيداً من التراجع.

وعادةً ما يبرر المدافعون عن الوضع القائم والمتمثل بامتناع السلطة الفلسطينية عن اتخاذ تدابير أكثر حزما،ً بالتذرع بكثرة المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه السلطة الفلسطينية؛ وهي مشاكل تزداد تفاقماً بفعل الوضع الذي أعقب فوز حماس الانتخابي في يناير/كانون الثاني 2006. ورغم صحة ما يقال من أن الاحتلال الإسرائيلي (منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في سبتمبر/أيلول 2000 ومهاجمة مؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية ورفض إسرائيل مؤخراً تسليم الإيرادات الضريبية للسلطة، وغير ذلك) أضعف قدرات السلطة الفلسطينية إلى حدٍّ كبير، فليس من الجائز اعتبار ذلك عذراً لعدم فعل شيء. فثمة الكثير مما يمكن لمسئولي السلطة فعله لإنهاء العنف ضد المرأة داخل الأسرة (لكنهم لا يفعلونه). ويطرح هذا التقرير اقتراحاتٍ ملموسة من أجل التغيير، وهو يركز على بعضها في التوصيات الواردة في نهاية هذا القسم.

قليلةٌ هي المعلومات المفصلة والشاملة عن العنف ضد النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المعالم الأساسية لهذه المشكلة جليةٌ تماماً. فالدراسات والإحصائيات الكثيرة التي جمعها مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني والمجموعات النسائية الفلسطينية تسجل نسبة عالية من العنف الذي يرتكبه أفراد العائلة والشركاء الحميمون. ويزداد هذا العنف شدةً في أوقات العنف السياسي. كما أن المعلومات المستقاة من العاملين الاجتماعيين والأكاديميين ورجال الشرطة حول انتشار العنف الأسري وسفاح القربى و"جرائم الشرف" الفعلية أو التي يجري التهديد بها تشير أيضاً إلى أن معدلات العنف المبلَّغ عنها لا تعكس المستوى الحقيقي لانتشار هذا العنف. وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش، أثناء إعداد هذا التقرير، إلى عشرات النساء من ضحايا العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أكدت رواياتهن خطورة المشكلة واتساع نطاقها وتناولها أموراً تمتد من الإساءة إلى الزوجة والأطفال وصولاً إلى الاغتصاب وسفاح القربى و"جرائم الشرف".

ولأن من المعروف تماماً أن العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة يمثل مشكلةً خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان الهدف الأول لبحثنا هو تقييم الأسباب الكامنة خلف السماح لهذا الوضع بالاستمرار وتقصي السبب الذي يحمل السلطة الفلسطينية على مواصلة امتناعها عن اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة هذا العنف. ولهذه الغاية تحدث باحثونا إلى عشرات المسئولين الفلسطينيين، ومن بينهم ضباط شرطة ومسئولي سجون وقضاة في المحاكم المدنية والشرعية ونواب عامين ومخاتير، إضافةً إلى ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والشئون الاجتماعية، والرئيس السابق لمعهد الطب الشرعي الفلسطيني. كما تحدثوا إلى قرابة خمسين محامياً وأخصائياً اجتماعياً وطبيباً، إضافةً إلى ناشطات حقوق المرأة وأعضاء في المنظمات غير الحكومية وبعض العاملين في منظمات الأمم المتحدة.

واستناداً إلى هذه المقابلات وغيرها من الدراسات التي يرد ذكرها لاحقاً، وجدنا أن ثمة عقبتين رئيسيتين تعترضان سبيل تحسين سوية حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من العنف الأسري، حيث تتمثل العقبة الأولى في القوانين التمييزية التي تتغاضى عن هذا العنف وتعمل على إدامته، في حين تتجلى العقبة الثانية في الغياب الفعلي للسياسات المؤسساتية الهادفة إلى منع العنف ومساعدة الضحايا ومحاسبة المرتكبين.

ولا يفرض كل من قانوني العقوبات الأردني والمصري النافذين في الضفة الغربية وغزة (على التوالي)، حظراً فعلياً على العنف ضد النساء والفتيات، ولا يتضمنان إنزال عقوبات كافية بحق مرتكبيه. كما يتضمن القانونان أحكاماً تسمح بتخفيض عقوبة الرجل الذي يقتل قريبته التي ترتكب الزنا، أو يهاجمها؛ ويسمحان بإعفاء المغتصب من الملاحقة الجزائية إذا وافق على الزواج من ضحيته. ويسمح القانونان للأقارب الذكور وحدهم بتقديم الادعاء بسفاح القربى نيابةً عن القاصرات. ولطالما أدت انقسامات المشرّعين حول القضايا السياسية، إضافةً إلى بطء عملية إقرار التشريعات الجديدة خلال سنوات الانتفاضة الست، إلى عرقلة الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تغيير هذه القوانين الموروثة وسن قانون عقوبات فلسطيني موحد وقانون موحد لشؤون الأسرة. والنتيجة هي إفلات مرتكبي العنف الأسري من العقاب، وبقاء العقبات في وجه الضحايا الذين يبلغون عن الإساءات.

ويفتقر ضباط الشرطة الفلسطينيون إلى الخبرة المتخصصة في معالجة شكاوى العنف الأسري بما تستوجبه من حساسيةٍ وخبرة مهنية لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، مما يجعلهم يلجئون إلى الإجراءات غير الرسمية في معظم الأحوال بدلاً من دراسة الشكاوى ومعالجتها على نحوٍ جدي. وقد قابلت هيومن رايتس ووتش ضباط شرطة فلسطينيين، بينهم ذوي رتب عالية، ممن قللوا من شأن العنف ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشككوا في الحاجة إلى مساهمة الشرطة في نشر وتعميم المعلومات التي من المحتمل أن تنقذ حياة الضحايا. وقال أحدهم: "من الصعب علينا أن ننشر إعلانات. فسوف نبدو وكأننا نشجع النساء على التوجه إلى الشرطة. فالقول بأن العنف ضد المرأة جريمة هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات النسائية". كما عبر كثيرٌ من ضباط الشرطة الفلسطينيين عن مواقف متحيزة تجاه ضحايا العنف من النساء، وقالوا أنهم لا يصدقون الضحايا اللواتي يبلغن عن العنف. وهم ميالون إلى اعتبار العنف الجنسي ضمن الأسرة أمراً يتم على نحوٍ توافقي في معظم الأحوال.

وليس لدى وزارة الصحة إجراءات أو تعليمات طبية لإرشاد موظفي الوزارة أو العاملين الصحيين لديها أثناء معالجة حالات العنف الأسري. وبالنتيجة فإن الأطباء يفتقرون إلى التدريب والإرشاد المتخصص في مجال معالجة ضحايا العنف وحفظ الأدلة على وقوعه، إلى جانب الحفاظ على السرية. وقد تحدث عاملون اجتماعيون فلسطينيون عن عددٍ من الحالات التي كشف الأطباء فيها معلومات سرية عن ضحايا العنف دون موافقتهن مما عرض حياة هؤلاء لمزيدٍ من الخطر.

كما أن الآليات الوقائية التي تتخذها السلطة الفلسطينية أو تشرف عليها من أجل إيواء ضحايا العنف غير كافيةٍ وغير متيسرةٍ في معظم الأحوال. وفي وقت زيارة هيومن رايتس ووتش إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يكن فيها سوى اثنين من الملاجئ المخصصة لضحايا العنف، حيث خصص أحدهما للراشدات والآخر للقاصرات. وتوجه المنظمات النسائية غير الحكومية نقدها لملجأ النساء الراشدات بسبب طول إجراءات القبول التي تفرضها وزارة الشئون الاجتماعية ورفضها لبعض المتقدمات بطريقةٍ تحول أحياناً دون قبول نساء يحتجن إلى حمايةٍ عاجلة. على أن هناك خطةً لافتتاح ثلاثة ملاجئ إضافية؛ أحدهما للفتيات، وآخر للحالات الطارئة قصيرة المدى، والثالث للنساء والأطفال. وأثناء كتابة هذا التقرير، أبلغتنا منظمات نسائية غير حكومية أن ملجأ الحالات الطارئة قد اكتمل وبدأ عمله، وأن العمل في الملجأ العائلي شارف على الانتهاء، وأن ملجأ الفتيات جاهزٌ لكنه بحاجةٍ إلى تمويل من الحكومة. أما في غزة فلا توجد ملاجئ لضحايا العنف مما يؤدي إلى نقص خطير في حمايتهن. و أبدت بعض الناشطات النسائيات المحليات قلقهنً من صعوبة حفظ سرية الملجأ في غزة، وصعوبة أن يبقى مكاناً آمناً بالنتيجة.

وتجد النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يبلغن السلطات عن العنف أنفسهن في مواجهةٍ نظامٍ يضع سمعة الأسرة ضمن المجتمع في المقام الأول على حساب معيشتهن وحياتهن. وبالنتيجة فإن ضباط الشرطة ووجوه العشائر يقومون باستمرار "بالتوسط" في هذه القضايا و"حلها". وعادةً ما يكون ذلك بإعادة الضحية إلى "عهدة ورعاية" من هاجمها دون عرض الأمر على القضاء أو السماح للمرأة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية وغير الاجتماعية التي قد تكون بحاجةٍ إليها. وهكذا فإن ضحايا العنف الجسدي والجنسي هن أساساً من يدفع ثمن الإساءة التي يتعرضن لها، بينما يفلت مرتكبو العنف من العقاب عادةً. وقليلةٌ هي حالات العنف الجنسي التي تعرض أمام القضاء في الضفة الغربية وغزة. ويقول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أن المحاكم الفلسطينية أدانت شخصاً واحداً بجرم الاغتصاب عام 2004 في قطاع غزة، بينما لم تسجل أي إدانة في الضفة الغربية. وهذه الأرقام غير منسجمةٍ مع ما هو معروفٌ عن مستوى حوادث الاغتصاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و تدرك هيومن رايتس ووتش العقبات الشديدة التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام السلطة الفلسطينية. فقد ألحقت الهجمات العسكرية الإسرائيلية والحواجز وحالات إغلاق الأراضي المحتلة ضرراً مادياً ووظيفياً كبيراً بنظام العدالة خلال فترة الانتفاضة الثانية. ونتيجة ذلك لم يترك للسلطة الفلسطينية سوى مجال محدود تستطيع فيه ممارسة سلطاتها الحكومية على نحوٍ فعال. ومنذ أداء الحكومة التي تقودها حماس اليمين في مارس/آذار 2006، قطعت إسرائيل جميع علاقاتها الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، وعلقت تسليم الإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الموازنة الشهرية للسلطة، وقامت عدة مرات بإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل، واحتجزت عدداً من وزراء السلطة ونوابها إضافةً إلى عددٍ من المسئولين الحكوميين من حركة حماس. كما أوقف كثيرٌ من المانحين الدوليين تمويلهم المباشر للسلطة، وقطعت الولايات المتحدة العلاقة الدبلوماسية مع المسئولين التابعين لحماس.

ورغم كل هذه المعوقات، تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية النهائية عن حماية الضحايا ومحاسبة المرتكبين. وتؤكد أبحاث هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن السلطة امتنعت عن اتخاذ كثير من المبادرات العملية القابلة للتنفيذ كالرصد الكافي لمعدل العنف ضد المرأة، وإقامة ملاجئ إضافية وخطوط هاتفية ساخنة تشرف عليها الحكومة، وتزويد الشرطة (والجهات الخدمية) بتوجيهاتٍ أساسية حول كيفية التعامل مع شكاوى العنف ضد المرأة، وبذل الجهود لتثقيف الجمهور بهدف تقليل العنف الذي يستهدف النساء.

ويبدو أن كثيراً من المسئولين الفلسطينيين، الذين احتفظوا بمناصبهم بعد انتخابات يناير/كانون الثاني 2006، ينظرون إلى الأمن ضمن السياق المتعلق بالاحتلال فقط، ويتجاهلون تماماً المشكلة الأمنية الحقيقية التي تواجه النساء داخل بيوتهن. وعلى هذا النحو تمتنع السلطة الفلسطينية عن اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع العنف ضد المرأة والتحقيق في حوادثه وإنزال العقاب بمرتكبيه مما يضع حياة النساء وصحتهن موضع الخطر. لا بل تنكر السلطة على الضحايا ما يقرره القانون الدولي لحقوق الإنسان من حقهن في عدم التمييز وفي المعالجة القضائية الفعالة للإساءات التي تصيبهن.

إن أسلوب تعامل السلطة الفلسطينية مع العنف ضد النساء والفتيات يلحق أثراً ضاراً بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويضر كثيراً باحترام القانون والإيمان به. ومن الضروري جداً أن تعتبر السلطة العنف ضد النساء والفتيات قضيةً ذات أولوية على جدول أعمالها الأمني، وأن تعمل الآن بفعاليةٍ على اعتماد تدابير لمعالجة انتهاك حقوق المرأة، وذلك كجزءٍ لا يتجزأ من استجابتها خلال مرحلة بناء الدولة. وثمة حاجةٌ ملحة لا للإصلاحٍ القانونيٍّ فقط بل لاعتماد سياسات على جميع المستويات الحكومية وعلى مستوى نظام العدالة الجزائية من شأنها معالجة العنف ضد النساء والفتيات.

التوصيات الرئيسية

تدعو هيومن رايتس ووتش السلطة الفلسطينية، وكمسألةٍ ذات أولوية ملحة، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، والمحاسبة على جرائم العنف عبر التحقيق الفعال والملاحقة القضائية. وعلى السلطة سن قوانين تجرّم جميع أشكال العنف الأسري وإلغاء الأحكام القانونية التي تعمل (قصداً أو عن غير قصد) على إدامة العنف ضد النساء والفتيات أو التسامح تجاهه.

وعلى السلطة أيضاً تدريب جميع الموظفين الحكوميين (بمن فيهم رجال الشرطة والأطباء والمخاتير والأطباء الشرعيين) ممن هم على صلة بضحايا العنف الجسدي والجنسي على كيفية التعامل السليم مع هذه الحالات. وعليها كذلك أن تضع توجيهات واضحة للتدخل في هذه الحالات بما ينسجم مع المعايير الدولية. إن كثيراً من هذه المواد التدريبية موجودةٌ ومجرّبةٌ من قبل المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، ويجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وأن تدعمها بما يتوفر لها من تمويل.

وثمة ضرورة أيضاً على المدى البعيد للعمل على تغيير المواقف والقناعات التي تقبل العنف ضد النساء والفتيات، سواءٌ كانت هذه القناعات نابعةً من العادات العشائرية أو من تفسيراتٍ معينة للقواعد الدينية، أو من أية مصادر أخرى. وأفضل من يمكن لهم قيادة هذه الجهود هم المدافعون المحليون عن حقوق المرأة الذين يعيشون ويعملون ضمن المجتمع ويستحقون تلقي المساندة العلنية والتشجيع من جانب السلطة الفلسطينية والعالم.

ملاحظة حول المنهجية

يعتمد هذا التقرير على أكثر من مائة مقابلة أجريناها في القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس والخليل وطولكرم وأريحا وغزة في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2005. ويعتمد أيضاً على ما أعقب هذه المقابلات من اتصالاتٌ إضافية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني مع كثيرٍ ممن تمت مقابلتهم، إلى جانب بضع مقابلات جديدة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2006، إضافةً إلى دراسة ما يتصل بالموضوع من قوانين ودراسات أكاديمية وتحليلات واستطلاعات، وغير ذلك من المواد المنشورة. وقد جرى تغيير أسماء جميع النساء والفتيات اللواتي يناقش التقرير حالاتهن بغية حماية خصوصيتهن وضمان سلامتهن. وفي بعض الحالات، حُجبت معلومات أخرى من شأنها تحديد هوية المعنيات، وذلك للأسباب عينها.

خلفية عامة

يعرض هذا القسم نظرةً عامة إلى الظروف المحددة التي جرت فيها كتابة هذا التقرير والأبحاث الخاصة به، إضافةً إلى مساهمة حركة النساء الفلسطينيات في تطور المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية.

لا تشكل الأراضي الفلسطينية المحتلة دولةً ذات سيادة، كما أن السلطة الفلسطينية لا تمثل حكومةً ذات سيادةٍ كاملة حتى الآن. لكن السلطة نجحت في إيجاد نظام عدالة جزائية خلال عقد السنوات الماضية. ويدرس هذا القسم نشوء هذا النظام وتكونه ونواقصه. وفي وقتٍ يعاني فيه جميع الفلسطينيين من نواقص نظام العدالة الحالي، تدفع النساء بوجهٍ خاص ثمناً باهظاً جراء نظامٍ غالباً ما يكون عاجزاً عن، أو غير مستعد للاستجابة الكافية للعنف الذي يستهدفهن. ومع أن وجود نظام عدالة جزائية حسن الاستجابة ليس بالعنصر الضروري الوحيد من أجل المعالجة الفعالة للعنف ضد المرأة، فإنه أحد العوامل الأساسية في سياق جهد أكثر اتساعاً لوقف الإساءات ومحاسبة المرتكبين. وسوف تدرس الأقسام اللاحقة من هذا التقرير دور نظام العدالة غير الرسمي في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

الوضع السياسي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة

أدت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1949 واتفاقية الهدنة عام 1949 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة (سوريا ولبنان ومصر والأردن) إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب إلى: إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وفي فترة 1948 – 1967، خضعت الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الإدارة الأردنية التي ضمت هذه المناطق رسمياً عام 1950، بينما وضعت مصر قطاع غزة تحت إدارةٍ عسكرية. وقام كلٌّ من الأردن ومصر بإنفاذ قوانينه على المناطق الواقعة تحت سيطرته.

ونتيجةً لحرب 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة (وهي المناطق التي نشير إليها من الآن فصاعداً باسم الأراضي الفلسطينية المحتلة). وفي عام 1980 ضمت إسرائيل القدس الشرقية وأعلنت القدس عاصمةً أبديةً موحدة لها بموجب قانون أساسي اسمه "قانون القدس"، وأخضعت سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى القوانين الإسرائيلية. ولم يعترف المجتمع الدولي بالقدس الشرقية كجزءٍ من دولة إسرائيل. وبعد حرب 1967 أقامت إسرائيل إدارةً عسكرية لحكم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان حجر الزاوية في الإدارة العسكرية الإسرائيلية نظامٌ يضم أكثر من 2,500 أمر عسكري إسرائيلي حكمت جميع جوانب الحياة المدنية وفرضت عليها قيوداً جديدة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التنظيم.[1] وقد أضاف هذا النظام مجموعة جديدة من القوانين إلى المزيج المعقد الموجود أصلاً والمتكون من القوانين العثمانية والبريطانية والمصرية والأردنية.[2]

وفي ديسمبر/كانون الأول 1987، قام سكان الأراضي المحتلة الفلسطينيون بانتفاضةٍ شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي عرفت باسم الانتفاضة الأولى.[3] وبعد فشل المفاوضات السلمية في مدريد وواشنطن عام 1993، بدأت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية[4] مفاوضاتٍ سرية في أوسلو أدت إلى توقيع إعلان مبادئ في حديقة البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 1993. ويعرف إعلان المبادئ هذا مع ما تلاه من اتفاقياتٍ إسرائيلية فلسطينية باسم اتفاقيات أوسلو[5] التي استندت إلى مبدأ الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير ونصت على فترةً انتقاليةً من خمس سنوات تنسحب خلالها إسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة ويقيم الفلسطينيون حكماً ذاتياً في هذه المناطق، بما يتضمنه ذلك من ممارسة مهام الشرطة تجاه السكان. وكان من المفترض أن تؤدي الفترة الانتقالية إلى مفاوضات "الوضع النهائي" عام 1999، وذلك فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع القدس ورسم الحدود النهائية وتقاسم الموارد المائية.

ومنذ فشل مفاوضات الوضع النهائي في كامب ديفيد[6] واندلاع الانتفاضة الثانية[7] عام 2000، دخلت عملية أوسلو في سبات طويل. وبعد ذلك قامت إسرائيل بعدة إجراءات من جانبٍ واحد كانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005، وبناء السور الإسمنتي والحديدي (نشير إليه من الآن فصاعداً باسم "الجدار") الذي يقع أساساً في أراضي الضفة الغربية، والذي يتوقع أن يفضي إلى إلحاق قرابة 10% من الضفة الغربية بما في ذلك كبرى المستوطنات الإسرائيلية، وذلك كأمرٍ واقع.[8]

وبنتيجة اتفاقيات أوسلو، أقامت منظمة التحرير السلطة الفلسطينية المؤلفة من رئيس السلطة ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية. وفي يناير/كانون الثاني 1996 جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المؤلف من 88 مقعداً.

أما منصب رئيس السلطة الفلسطينية ففاز به ياسر عرفات رئيس حركة فتح ومنظمة التحرير، وذلك في انتخاباتٍ رئاسية ترافقت مع فوز فتح بغالبيةٍ ساحقة من مقاعد المجلس التشريعي. وكان ذلك فاتحةً لعشرة سنوات من حكم الحزب الواحد. وقد تمثلت النساء بنسبة 3.7 % من المرشحين وفزن بخمسة مقاعد (5.6%) في أول مجلس تشريعي فلسطيني.[9] وكانت معظم الفصائل السياسية الفلسطينية قد رفضت المشاركة في انتخابات 1996 احتجاجاً على اتفاقيات أوسلو التي عارضتها لأسبابٍ مختلفة منها أن هذه الاتفاقيات لم تضع نهايةً للاحتلال الإسرائيلي ولم توقف بناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت حماس (حركة المقاومة الإسلامية)، وهي جماعةٌ مسلحة نشأت كفرعٍ للإخوان المسلمين في غزة عام 1987 وهي مسئولة عن كثيرٍ من الهجمات التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين منذ عام 1993، من بين المنظمات التي قاطعت الانتخابات. وما لبثت هذه الحركة أن تحدت الاحتكار السياسي الذي تمارسه فتح بأن كونت لنفسها قاعدةً لجماهيرية عبر نشاطاتها التعليمية والثقافية والاجتماعية.[10]

تقسم اتفاقيات أوسلو الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق ثلاث (انظر الخريطة على الصفحة 2). وهي تمنح السلطة الفلسطينية سيطرة أمنيةً ومدنية في المنطقة "أ" (التي تضم أكبر المدن الفلسطينية لكنها لا تمثل إلا 17% من أراضي الضفة الغربية)، وسيطرةً مدنية في المنطقة "ب" (المراكز السكانية الفلسطينية الصغيرة خارج المدن)، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في المنطقة "ب". كما احتفظت إسرائيل بالسيطرة المدنية والأمنية معاً في المنطقة "ج"، وهي ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة (وتضم بعض التجمعات السكانية الفلسطينية الصغيرة)، وكذلك بسيطرتها على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية والطرق التي تربط المستوطنات بإسرائيل، إضافةً إلى احتياطي كبير من الأراضي. وتشكل المنطقة "ج" التي أبقت إسرائيل لنفسها سيطرةً حصريةً عليها 60% من الضفة الغربية. وبسبب الطبيعة الجغرافية غير المستمرة للمناطق الثلاث، فإن المنطقة "ج" تجزئ المناطق الواقعة ضمن الفئتين "أ" و"ب".[11] وهذا الاستقلال الذاتي المجزأ والمحدود يجعل من الصعب جداً على السلطة الفلسطينية ممارسة حكم فعال، الأمر الذي تفاقم منذ بدء الانتفاضة الثانية.

ولعل أهم ما في الأمر بالنسبة لموضوع البحث هنا هو أن لنظام العدالة الجزائية الفلسطيني ولايةً قانونيةً محدودة في الضفة الغربية. فالمحاكم الفلسطينية غير قادرةٍ على النظر إلا في القضايا المقامة في المنطقتين "أ" و"ب"، ولا يحق للشرطة الفلسطينية تنفيذ القرارات القضائية في المنطقة "ج". وتقول مها أبو ديّة شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن نظام الولاية القانونية المجزأ هذا يعتبر أخطر العقبات التي تعترض الإدارة الفعالة للعدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[12]

وخلال الانتفاضة الثانية أعادت إسرائيل احتلال المنطقة "أ" في الضفة الغربية وفرضت على سكانها الفلسطينيين حظر التجول والإغلاق لفتراتٍ زمنية طويلة، وقامت بعملياتٍ عسكرية محدودة في مناطق مكتظة بالسكان. ومع أن هذه العمليات كانت في الظاهر تستهدف المقاتلين الفلسطينيين الذين يشنون الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، فإن الهدف الفعلي كان في الغالب مؤسسات السلطة الفلسطينية وعامليها، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك لأن إسرائيل تدعي أن السلطة الفلسطينية لم تقم بما فيه الكفاية لوقف هجمات المقاتلين الفلسطينيين.[13]

وفي أوقات تصاعد الانتفاضة الثانية في فترة 2001 – 2003، كان لعودة الاحتلال العسكري الإسرائيلي وللقيود المفروضة على الحركة وللعمليات العسكرية أثرٌ ضار على أجهزة الحكومة الفلسطينية. فلم يكن المجلس التشريعي قادراً على الاجتماع إلا عن طريق عقد المؤتمرات الهاتفية المرئية. ولم تستطع المحاكم العمل إلا على نحوٍ متقطع إذ لم يكن القضاة والمحامون والمُدٌعون والمُدٌعى عليهم بقادرين على اجتياز نقاط التفتيش والوصول إلى المحاكم، كما لم يعد الناس قادرين على تحمل رسوم المحاكم. ولم يكن هناك من ينفذ القرارات القضائية، حيث توقف عمل الشرطة الفلسطينية إلى حدٍّ بعيد بفعل تدمير الإسرائيليين لمخافر الشرطة والسجون واستهداف العاملين فيها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، وضعت إسرائيل ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك، تحت الإقامة الجبرية الفعلية داخل مقر الرئاسة المدمر جزئياً والمحاصر في رام الله. وقد بقي هناك حتى سفره للعلاج ثم وفاته في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

وفي فبراير/شباط 2005، اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقفٍ فضفاض لإطلاق النار مثّل نهايةً لأكثر الفترات عسكرةً خلال الانتفاضة. وبدأت إسرائيل منذ ذلك الوقت تعيد نقل السيطرة الأمنية في بعض أجزاء المنطقة "أ" إلى السلطة الفلسطينية. وراحت الشرطة الفلسطينية تعمل بقدرٍ أكبر من العلنية والانتظام، لكن كثرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استمرار محدودية حركة الشرطة، وبالتالي محدودية فعاليتها.

وبعد وفاة الرئيس عرفات، نظمت السلطة الفلسطينية انتخاباتٍ جديدة في يناير/كانون الثاني 2005، وأصبح محمود عباس (وهو رئيس الوزراء سابقاً، وعضوٌ في فتح) الرئيس الفلسطيني الثاني. وكان برنامج عباس الانتخابي إنهاء الهجمات العسكرية الفلسطينية ضد إسرائيل وإجراء إصلاح حكومي. ورغم نجاحه في إجراء تغييرات مهمة (شملت المالية والأجهزة الأمنية)، فإن ما حققه لم يكن كافياً لاستعادة الثقة والتأييد الشعبي المتضائل لحركة فتح ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

وجرت الانتخابات الثانية لعضوية المجلس التشريعي في ظل السلطة الفلسطينية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2006، وأسفرت عن فوزٍ ساحقٍ لحركة حماس التي قررت إنهاء مقاطعتها للانتخابات وكانت تستعد لدور حزب المعارضة الرئيسي. حيث فازت الحركة بنسبة 44% من أصوات الناخبين وأحرزت 56% من مقاعد المجلس التشريعي، أو 74 من أصل 132 مقعداً.[14] وارتفع تمثيل النساء في المجلس الجديد إلى 17 مقعداً، أي 13% (تمثل فتح وحماس وعدد من الأحزاب الأخرى). وكان ذلك جزئياً بفضل الحصة الجديدة التي خصصت للنساء.[15] وأقسمت الحكومة الجديدة بقيادة حماس اليمين الدستورية في 29 فبراير/شباط 2006. لكن إسرائيل والقسم الأكبر من المجتمع الدولي قطعا جميع العلاقات بالسلطة الفلسطينية احتجاجاً على رفض حماس المستمر الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.[16] كما أوقفت إسرائيل تحويل إيرادات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ 50 – 60 مليون دولار شهرياً. وقطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان جميع المساعدات المباشرة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية.

وبحلول سبتمبر/أيلول 2006، أصبحت السلطة متأخرة ستة أشهر عن دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 165,000 شخصاً (بينهم 70,000 في الأجهزة الأمنية). وتوقف كثيرٌ من الموظفين عن الذهاب إلى العمل، ولم يعد بمقدور كثيرٍ منهم تحمل نفقات المواصلات حتى مكان العمل. وقد بدأ كثيرٌ من المعلمين والعاملين في الصحة إضراباً مفتوحاً منذ 2 سبتمبر/أيلول. وتقول منظمات الأمم المتحدة ومصادر دولية أخرى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة أضحت على حافة انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية.[17]

وكانت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح، وبعد توليها الحكم عام 1996، قد فقدت قدراً كبيراً من التأييد الداخلي بفعل الفساد الشديد وسوء الإدارة وعدم قدرتها على حماية المدنيين الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي أو على فرض القانون والنظام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك بسبب فشلها في تحقيق أي قدرٍ ملموس من التحسن الاقتصادي والاجتماعي كنتيجة للعملية السلمية. وفي عام 1999، أي بعد انقضاء الموعد المحدد لمفاوضات الوضع النهائي، تزايد السخط الشعبي الفلسطيني تجاه القيادة. وتتجه يعض التحليلات إلى تقييم هذا الوضع على النحو التالي:

مع زيادة الاستياء من تواصل الاحتلال، بدأ الفلسطينيون يولون اهتماماً أكبر لنواقص مؤسسات الإدارة الفلسطينية. فقد كان التغاضي عن انعدام استقلالية القضاء أمراً سهلاً عندما يعتقد المرء أن الاستقلال قريبٌ جداً، لكنه لا يغدو كذلك عندما لا يعود المرء واثقاً من اقتراب الحرية، وعندما يبدأ النظام القائم بتقييد حقوقه زيادةً على ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من قيودٍ شديدة على الحريات الشخصية. وقد بدأ الفلسطينيون يخضعون عمل مؤسساتهم إلى مزيدٍ من التدقيق.[18]

وحتى في ذروة الانتفاضة عندما تكاتف الفلسطينيون من جديد حول رئيسهم المريض والسجين، ظهرت دعواتٌ داخليةٌ كثيرة إلى الإصلاح. ففي مايو/أيار 2002 أصدر المجلس التشريعي "إعلاناً عن المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل إصلاح وتطوير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". ودعت تلك الوثيقة إلى الفصل بين السلطات الثلاث وإلى مزيدٍ من الشفافية والمحاسبة، وكذلك إلى تطبيق جميع القوانين والقرارات التي يتخذها المجلس التشريعي، وإلى الإصلاح الإداري وخفض عدد أفراد الأجهزة الأمنية وتوحيدها ضمن عددٍ أقل من الأجهزة ووضعها تحت كل من سلطة وزارة الداخلية ومراقبة المجلس التشريعي، إضافةً إلى بناء الموارد البشرية والمادية لدى السلطة القضائية، وإكمال العمل التشريعي لضمان استقلالية القضاء، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.[19]

وكان من المظاهر الواضحة لفشل السلطة الفلسطينية تزايد حالة الفوضى وانعدام القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والواقع هو أن السلطة الفلسطينية لم تتمتع يوماً باحتكار استخدام القوة في الأراضي المحتلة. وهذا عائدٌ إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، وإلى كثرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية ومحدودية صلاحيات السلطة الفلسطينية في الأمور الأمنية من ناحيةٍ أخرى؛ وهو عائدٌ أيضاً إلى العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة التابعة لمختلف الفصائل السياسية وهي أفضل تسليحاً من قوات الأمن الفلسطينية نفسها.[20] وفضلاً عن هذا، فإن معظم أجهزة الأمن الفلسطينية (وعددها عشرة)[21] لا تملك تسلسلاً عسكرياً واضحاً؛ وثمة تداخلٌ في وظائفها. فقد وضع عرفات نظاماً يكون قادة الأجهزة الأمنية فيه مسئولين أمامه مباشرة. ويعتمد مقدار رعايته لهم على ولائهم، فهم في حالة تنافسٍ مستمر ولا يمكن لأيٍّ منهم أن يملك ما يكفي من القوة لتحدي حكمه.

ونتيجةً لانهيار عمل الشرطة الرسمية منذ بدء الانتفاضة الحالية في سبتمبر/أيلول 2000، تزايد لجوء الفلسطينيين إلى الوسائل التي كانوا يتبعونها لتسوية نزاعاتهم في الماضي. ونشبت اشتباكات في الشوارع بين الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة تضمنت إصابة عابري السبيل واقتحام مقرات الحكومة واغتيال الخصوم السياسيين أو الموظفين الحكوميين، وكذلك اختطاف أجانب يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[22] وقد أفضى هذا الوضع إلى مزيدٍ من التدهور في ثقة الناس بقوات الأمن الفلسطينية، وإلى ازدياد مصادرة وظائف الأمن من قبل قيادات العشائر[23] الأقوياء، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة. وبعد قيام حكومة حماس في مارس/آذار 2006، ومع إنشاء قوة أمنية جديدة تخضع لنفوذ الحركة في مايو/أيار، ازدادت الصدامات بين الأجهزة الأمنية، وخاصةً في شوارع غزة، موقعةً عدة إصاباتٍ أسبوعياً في شهر سبتمبر/أيلول 2006.

نظام العدالة الجزائية الفلسطيني

"ليس لدينا قانون ولا احترامٌ لأي قانون. ونحن لا نكتفي بالمطالبة بتغيير القانون وأصول المحاكمات الجزائية، بل نطالب بتغيير يطال النظام القضائي كله"

- المحامية حليمة أبو صلب، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

الشرطة الفلسطينية

سمحت اتفاقيات أوسلو بإقامة شرطة مدنية فلسطينية في المنطقتين "أ" و"ب" لحفظ النظام العام وإنفاذ القانون وإجراء أعمال البحث الجنائي. وتلقت الشرطة المساعدة والتدريب من المانحين الدوليين، وكانت تتمتع بقدرٍ جيدٍ من الاحترامٍ في التسعينات. وأثناء تصاعد الانتفاضة الثانية، دمر الجيش الإسرائيلي كثيراً من مخافر الشرطة الفلسطينية وسياراتها وأجهزة وشبكات الاتصال وإمدادات الأسلحة ومراكز الاحتجاز في الضفة الغربية وغزة، بما في ذلك مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية عام 2002. وخلال هذه الفترة صارت الشرطة في حالة شلل من الناحية العملية. ورغم استمرارها في تلقي الرواتب من السلطة الفلسطينية (بشكلٍ عام)، فقد انضم بعض أفرادها إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش الإسرائيلي علناً. وشهد الوضع بعض التحسن بعد وقف إطلاق النار عام 2005، لكن إسرائيل أوقفت كافة أشكال التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية منذ أن تولت حكومة حماس مهامها في مارس /آذار 2006. ولم يعد بمقدور الشرطة الفلسطينية أو النيابة العامة الحصول على موافقة إسرائيل لدخول أراضي المنطقة "ج".[24]

وطبقاً لتقييمٍ لأجهزة الأمن أعدته مبادرة التقييم الاستراتيجية عام 2005، فإن الشرطة تفتقر إلى القدرات الفنية وتشكو من تواضع قدراتها العملياتية في غزة وضعفها في الضفة الغربية. وهي غالباً لا تستطيع ملاحقة الهاربين واعتقالهم، إضافةً إلى ضعف اختصاصاتها القانونية، مما أدى إلى ظهور نظام عدالة بديل تحل فيه العائلات والعشائر محل الشرطة المدنية من جوانب عدة. وفي الضفة الغربية الآن 6,800 رجل شرطة إضافةً إلى 12,000 في غزة، وذلك رغم أن سكان الضفة يزيدون سكان غزة بمقدار الضعف.[25]

ويمثل البحث الجنائي واحداً من أكبر نقاط الضعف الفنية لدى الشرطة الفلسطينية. فقد قال لنا مدرب شرطة في أكاديمية الشرطة بأريحا، وقد تلقى تدريباً على البحث الجنائي في الهند:

لا تكاد الشرطة الفلسطينية تملك أية قدرات في البحث الجنائي. فعدد الباحثين الجنائيين المدربين قليلٌ جداً. أما من تلقوا تدريباً فلا يكلفون بالتحقيق والبحث الجنائي لسببٍ ما. كما أننا لا نملك تقريباً أية معداتٍ أو تجهيزات تكنولوجية: فليس لدينا معدات رفع البصمات، ولا مخبر للمقذوفات النارية، كما أن قدراتنا في الطب الشرعي ضعيفة جداً وهذا ما يجعل المحققين يعتمدون كثيراً على الاعترافات بدلاً من الأدلة المادية المأخوذة من مكان الجريمة. لقد حاولت مرةً تعليم طلابي رفع البصمات. ولما لم تكن لدي التجهيزات اللازمة، فقد استعرت من زوجتي فرشاة التجميل المصنوعة من وبر الجمل، إضافةً إلى بعض المساحيق. أعلم أن الأمر يبدو سخيفاً، لكن ما هي الخيارات التي أمامنا؟[26]

ورغم وجود وحدة شرطة نسائية في مقر الشرطة بمدينة غزة، فقد قالت لنا المنظمات النسائية غير الحكومية أن هذه الوحدة معطلة حالياً إلى حدٍّ كبير.[27] ويوجد عددٌ قليل من الشرطيات في مخافر الشرطة (عدة شرطيات في كل مخفر عادةً)، لكنهن غالباً لا يرتدين لباس الشرطة، وهن يقمن بمهامٍ إدارية بدلاً من المهام الشرطية. ويقول مدير أكاديمية الشرطة في أريحا أن استقطاب النساء للخدمة في الشرطة، وكذلك الاحتفاظ بهن، شديد الصعوبة بسبب القيود الاجتماعية والعائلية المفروضة على المرأة.[28]

النيابة العامة والمدعون العامون

وفقاً للقانون الفلسطيني، يمكن للنيابة العامة فتح تحقيق في القضايا الجنائية والإشراف على هذا التحقيق، ويمكنها تقديم القضية إلى المحكمة إذا تمكنت من جمع أدلةٍ كافية. ويرأس النيابة العامة نائب عام يعاونه أربعة نواب (اثنان في الضفة واثنان في غزة). ويشرف أفرادٌ من النيابة العامة على التحقيقات التي يجريها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون عادةً. ولدى السلطة الفلسطينية 105 من رؤساء النيابة والمدعين العامين ومساعدي المدعين العامين (منهم 69 في غزة و36 في الضفة الغربية، رغم أن عدد سكان الضفة أكبر من عدد سكان غزة). وتعاني النيابة العامة من الخلافات بين وزارة العدل وبين النائب العام، وهي خلافات ناجمة عن عدم وضوح الأنظمة التي تحكم تقسيم العمل بين الجانبين.[29]

وكثيراً ما توجه المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين نقدها إلى النيابة العامة بسبب امتناعها عن التحقيق في كثير من حالات قتل فلسطينيين على يد فلسطينيين آخرين بسبب الشك في تعاملهم مع الإسرائيليين. كما تنتقدها أيضاً لعدم قيامها بزياراتٍ تفقدية منتظمة للسجون ومراكز الاحتجاز وامتناعها على ضمان إطلاق سراح من احتجزوا بشكلٍ غير قانوني.[30]

القضاء الفلسطيني

بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، ورثت هذه السلطة نظاماً قضائياً مفككاً وشبه عاجز جراء ما عاشه من إهمال خلال 30 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي.[31] ويحتفظ النظام القضائي بعناصر من الأنظمة القضائية الأجنبية المتعددة التي فرضت على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال القرون الماضية، وهي النظم القضائية العثمانية والبريطانية والمصرية والأردنية والإسرائيلية. كما يعاني هذا النظام من تجزؤ ولايته القانونية والإقليمية وفق ما جاء في اتفاقيات أوسلو حيث يمكن للمحاكم الفلسطينية النظر في القضايا الجنائية المقامة في المنطقتين "أ" و"ب" فقط، وليس في المنطقة "ج". كما لم تمنح اتفاقات أوسلو المحاكم الفلسطينية ولايةً على المدنيين الإسرائيليين (أي المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ولا على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي عام 2001، تحدث تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش عن فشل السلطة الفلسطينية في إقامة سلطة قضائية مستقلة وفاعلة خلال التسعينات. وجاء في التقرير: "[فشلت] السلطة الفلسطينية في منح القضاء ما يكفي من الصلاحيات والاحترام والموارد المالية وغيرها. ويعاني القضاء من قلة عدد القضاة والافتقار إلى القضاة المؤهلين، إلى جانب نقص تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين القضائيين".[32]

ويورد التقرير أيضاً تفاصيل عن حالات تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة وعزلهم، إضافةً إلى حقيقة تجاهل الأجهزة الأمنية المتواصل لأوامر المحكمة العليا بإطلاق سراح المحتجزين على نحوٍ تعسفي. وقد شهد هذا الوضع بعض التحسن في السنوات الأخيرة بعد أن سن المجلس التشريعي قانون إنشاء مجلس القضاء الأعلى.[33] كما توقف عمل محكمة أمن الدولة العليا[34] سيئة الصيت منذ عدة سنوات، لكن الرئيس لم يصدر حتى الآن المرسوم الرئاسي اللازم لحل هذه المحكمة بصورةٍ رسمية.[35] وكما تقول المادة الوثائقية في تقرير هيومن رايتس ووتش، اشتهرت هذه المحكمة بالمحاكمات التي لا تستغرق إلا ساعاتٍ قليلة حيث يدان المتهم استناداً (فقط، أو على نحو رئيسي) إلى اعترافاته أثناء الحجز الانفرادي.[36]

وفي فترة تصاعد الانتفاضة الثانية توقف النظام القضائي عن العمل فعلياً. ولم يكد يبدأ استعادة نشاطه إلا عام 2005. وقد قالت لنا إحدى المحاميات: "إن المحاكم الآن أحسن حالاً بقليل، لكن عدد القضاة في محكمة رام الله مازال أقل بكثير مما يحتاجه عدد السكان، ولا يستطيع القضاة النظر في جميع القضايا. وعادةً ما أصل إلى المحكمة في الثامنة والنصف صباحاً لحضور إحدى الدعاوى لأجد أن الجلسة قد أجلت ستة أشهرٍ أخرى".[37] وفي أواخر 2005، حضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الاستماع الأولى في دعوى اغتصاب في رام الله، وكانت القضية مجمدةً منذ خمس سنوات.

ويتألف النظام القضائي الفلسطيني من المحاكم العادية (التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية) ومن المحاكم الشرعية/الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية (المحكمة الشرعية للمسلمين والمحاكم الروحية للجماعات غير الإسلامية المعترف بها).[38]

ويتألف نظام المحاكم العادية من درجتين، إضافةً إلى محكمة التمييز. وتضم الدرجة الأولى محاكم الصلح التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لا تتجاوز عقوبتها حداً معيناً أو التي لا يتجاوز حجم الضرر فيها قدراً معيناً. وفي محاكم الصلح العشرين (ستة في غزة و14 في الضفة الغربية) 35 قاضياً، وهي تعاني مشكلةً مزمنة تتمثل في تراكم الدعاوى.[39] ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 كانت 1591 قضية وشكوى تنتظر الدراسة في محكمة صلح قلقيلية التي تضم قاضياً واحداً.[40]

وتعمل محاكم البداية إما بوصفها محاكم درجة ثانية بالنسبة لأحكام محاكم الصلح التي يجري استئنافها أمامها، أو كمحاكم درجة أولى بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية التي تتجاوز اختصاص محاكم الصلح. وتوجد 12 محكمة بداية (ثلاثة في غزة وتسعة في الضفة الغربية) يعمل فيها 50 قاضياً. وتعاني هذه المحاكم نفس مشكلة تراكم الدعاوى التي تعانيها محاكم الصلح.[41] ويمكن استئناف القضايا التي تفصل فيها محاكم البداية أمام محكمة الاستئناف (استئناف قرارات محكمة البداية). وثمة محكمتين استئنافيتين، واحدة في الضفة الغربية وواحدة في غزة. ويبلغ مجموع القضاة فيهما 15 قاضياً.[42]

وتعمل المحكمة العليا إما كمحكمة تمييز (المحكمة النهائية التي تنظر في استئناف قرارات المحاكم الأدنى في القضايا المدنية والجنائية والتجارية) أو كمحكمة عدل عليا تنظر في الدعاوى الإدارية. وعلاوةً على هذا، تعمل المحكمة العليا حالياً كمحكمةٍ دستورية ريثما يتم إنشاء الأخيرة كما ينص القانون الأساسي.[43] وللمحكمة الدستورية صلاحية النظر في التشريعات وتقرير مدى دستوريتها، لكنها لم تقم بهذا الدور إلا مرةً واحدة، وذلك عند مراجعة قانون السلطة القضائية المعدل في عام 2005. والقدس هي المقر الرسمي للمحكمة العليا، لكنها تنعقد مؤقتاً في موقعين اثنين: غزة ورام الله. وتتألف هذه المحكمة من 21 قاضياً. وتواجه جميع المحاكم (بما فيها محكمة العدل العليا) مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية، وخاصةً الأجهزة الأمنية. وتقول المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين التي بعثت إلى وزارة العدل والمجلس التشريعي الفلسطيني كثيراً من الرسائل بشأن هذا الأمر: "إن بعض الأجهزة الأمنية، وخاصةً المخابرات العسكرية، مازال يمتنع عن تنفيذ بعض قرارات محكمة العدل العليا".[44]

أقامت السلطة الفلسطينية محاكم خاصة مثل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ومحاكم من أجل أمور أخرى كالضرائب والانتخابات. ومن المفروض أن تقام كل هذه المحاكم بموجب القانون، كما يرد في القانون الأساسي الفلسطيني، لكن إنشاء معظمها جاء عن طريق مراسيم رئاسية.[45]

ورغم أن القانون الأساسي (2002) وقانون استقلال القضاء (2002) ينصان على استقلالية السلطة القضائية وعلى إنشاء مجلس القضاء الأعلى لكي يتولى تعيين القضاة والإشراف على عملهم وتدريبهم ونقلهم وعزلهم، فإن الصراع على النفوذ بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ما يزال مستمراً حتى الآن. ويعود ذلك (جزئياً على الأقل) إلى انعدام وجود إجراءات وأنظمة محددة تحكم وظائف كل من الجهتين.

ومع ازدياد حالة الفوضى وانعدام القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ازداد تعرض القضاة إلى الهجمات وأعمال التخويف من جانب الجماعات المسلحة والعشائر القوية. ففي 21 فبراير/شباط 2005، بعث المعاون السابق لرئيس محكمة الاستئناف في الضفة الغربية القاضي زهير بشتاوي رسالة إلى الرئيس عباس تحمل 12 توصيةً لتحسين أداء السلطة القضائية. وكان من أبرز انتقاداته الافتقار إلى الأمن، وتعيين قضاة غير أكفاء، والافتقار إلى المراقبة والإشراف الحقيقيين على القضاء، إضافةً إلى تسييس القضاء. وهو يقول:

يتعرض المحامون للتهديد والقضاة للابتزاز. ويتجاوز الناس حدودهم مع القضاة والمحامين ولا تحرك الشرطة ساكناً. ولم تعد ظروف عملنا آمنةً بسبب تدخل الجماعات المسلحة التي تدخل قاعة المحكمة للتدخل في مداولتنا. وقد صار ذلك أمراً شائعاً في كثيرٍ من المحاكم. وفقد كثيرٌ من الناس ثقتهم بالقضاء وبقدرته على الفصل في النزاعات القانونية، وراحوا يستعينون بأفراد العصابات.[46]

وفي أبريل/نيسان 2005، أغار ثلاثة أشخاص، أحدهم يحمل مسدساً، على مكتب البشتاوي طالبين من القاضي ومساعده التنحي عن إحدى الدعاوى. وبعد عدة أشهر، دعت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى إضرابٍ لمدة يوم واحد وأصدرت بياناً ينتقد ظروف العمل غير الآمنة في مهنة القانون، وتزايُد ميل الناس إلى أخذ القانون بأيديهم، وفشل الفرعين التشريعي والتنفيذي في السلطة الفلسطينية في حماية النظام القضائي.[47]

وفي حالة النظر القضائي الفعلي يجب أن تقام دعاوى جزائية أمام المحاكم العادية في جميع قضايا العنف على أساس الجنس، كسوء المعاملة المنزلية وسفاح القربى والاغتصاب وقتل الفتيات والنساء باسم "شرف العائلة". ويمكن للمرأة أيضاً أن تدّعي أمام المحاكم الشرعية ضد زوجها بإساءة معاملتها في المنزل، لكن ذلك لا يكون إلا بقصد تبرير طلب التفريق بينهما استناداً إلى الضرر الذي يصيبها وليس بقصد توجيه اتهامات جنائية إلى الزوج.

القوانين النافذة

تعتبر القوانين النافذة اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة مزيجاً من القوانين الموحدة التي سنها المجلس التشريعي منذ عام 1996[48] ثم صادق عليها الرئيس، ومن القوانين المصرية والأردنية التي مازالت ساريةً في غزة والضفة الغربية على الترتيب، وذلك في المجالات التي لم يجر فيها سن قانون فلسطيني موحد بعد. وفي المجالين الأوثق صلةً بهذا التقرير، وهما قانون العقوبات وقانون الأسرة، مازال القانونان الأردني والمصري نافذين حتى الآن، رغم وجود مشروعي قانون العقوبات وقانون الأسرة الفلسطينيين الموحدين، ورغم أنهما خضعا لنقاشٍ واسع في دوائر المجتمع المدني كما نرى في فصولٍ لاحقة من هذا التقرير. لكن عدداً من أحكام هذين القانونين يُبقي على عدم مساواة المرأة الفلسطينية.

إن قانون الأحوال الشخصية الأردني (1976) وقانون حقوق الأسرة المصري (1954) يحكمان جميع ما يتعلق بقانون الأسرة بالنسبة لسكان الضفة الغربية وغزة من المسلمين. وهذان القانونان تمييزيان من حيث حقوق الرجل والمرأة في الأسرة. ويحدّ كلاهما من قدرة المرأة الفلسطينية على اتخاذ قرار حر بشأن زواجها من خلال الشروط التي يضعانها مثل موافقة أحد أوليائها الذكور. وهما يسمحان للزوج بتطليق زوجته شفهياً، بينما يشترط على المرأة الحصول على قرار قضائي بالتفريق. ولا تستطيع المرأة الفلسطينية المطالبة بالتفريق إلا استناداً إلى الأذى الذي يلحقه الزوج بها (التفريق لعلة الشقاق). وتفقد المرأة المطلقة حقها في حضانة الأطفال عند وصولهم سن البلوغ.

إن أحكام قانون العقوبات في كلٍّ من الضفة الغربية وغزة تمييزيةٌ بحق النساء أيضاً.[49] ولا يوجد قانونٌ محددٌ يجرّم العنف الأسري أو الجنسي داخل الأسرة. وحتى يتمكن القضاة من النظر في هذه الجرائم فهم يطبقون أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بالقضية. ويصنف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 العنف الجنسي (الاغتصاب وسفاح القربى معاً) ضمن الجرائم الواقعة "ضد الأخلاق العامة"، لا كجرائم واقعة ضد السلامة الجسدية للفرد. وتميز القوانين الخاصة بالاغتصاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ضحايا العنف الجنسي استناداً إلى كونهن عذراوات أو غير عذراوات، وهي تقضي بإنزال العقوبة الأشد عندما تكون الضحية عذراء. وتجرّم هذه القوانين أيضاً الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، فهي تجبر ضحايا العنف الجنسي على استمرار الحمل حتى الولادة. والأسوأ من ذلك هو أن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تعفي المغتصب من أية ملاحقةٍ قضائية إذا تزوج من الضحية. ولا يعترف كل من قانوني العقوبات المصري والأردني النافذين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعنف الجنسي المرتكب ضمن الزواج. وتنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني (16/1960)، وهو نافذٌ في الضفة الغربية، على تخفيف عقوبة "جرائم الشرف". وبموجب هذه المادة يعفى من العقوبة كل رجل يقتل أو يهاجم زوجته أو قريبةً له أثناء ارتكابها الزنا. كما يمكن تخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل امرأةً وجدها في "فراش غير شرعي".

أما قانون العقوبات المصري النافذ في غزة فهو يفرض أيضاً عقوبةً أشد على المرأة الزانية. فهو يحكم عليها بالحبس سنتين،[50] بينما يحكم على الرجل بالحبس لمدةٍ أقصاها ستة أشهر.[51] وتختلف الأدلة المطلوبة لإثبات الزنا بين الرجل والمرأة. ففي حين يمكن معاقبة المرأة لارتكابها الزنا أينما كان، لا يمكن اعتبار الفعل الذي يقوم به الرجل جريمة زنا يعاقَب عليها إلا إذا تمت في بيت الزوجية.[52] ويعتبر قتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة التلبس بالزنا ضمن فئة الظروف المخففة (العذر المخفف)؛ وهذا ما يخفض جريمة القتل العمد إلى مستوى جنحة.[53]

وعلى الرغم من تقديم المجلس الوطني الفلسطيني مشروعاً جديداً لقانون العقوبات من أجل القراءة الأولى في 14 أبريل/نيسان 2003، فإن المشرعين لم يتوصلوا إلى اتفاقٍ على النص، وما زال المشروع مجمداً منذ ذلك الوقت. وقد تعرض إلى انتقادات المحامين والناشطين الفلسطينيين لعدم أخذه بالمعايير الدولية ولانطوائه على عددٍ من الأحكام البالية المختلف عليها في قانون العقوبات المصري لعام 1937 النافذ حالياً.[54] أما بالنسبة للقانون الحالي النافذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن القانون المقترح يتضمن أحكاماً مخففة بحق مرتكبي "جرائم الشرف"، وهو يميز على نحوٍ تعسفي بين اغتصاب الأطفال تحت سن 15 وبين اغتصاب الأطفال بين 15 و18 سنة؛ بل إن العقوبات الأشد التي يفرضها على اغتصاب الأطفال الأصغر سناً هي أخف من العقوبات التي يفرضها القانون الأردني الحالي.[55] ويتضمن مشروع القانون الذي طرحه المجلس التشريعي الفلسطيني أحكاماً غامضةً وعمومية في المادة 58 التي لا تجرّم باقي الأفعال غير القانونية المرتكبة "بما يتفق مع الشريعة"[56]، ومن غير الواضح كيف سيتم تفسير هذه المادة وتطبيقها.

وضع المرأة الفلسطينية

رغم بعض التحسن في وضع المرأة الفلسطينية خلال العقود القليلة الماضية، فإنها تظل أسوأ حالاً من الرجل من جميع النواحي تقريباً. فما زالت فرص العمل في قطاع العمالة الرسمي قليلةً جداً أمام المرأة. وفي عام 2005، بلغت نسبة المشتغلات رسمياً فوق 15 سنة 14.1%، وذلك بالمقارنة مع 67.8% من الرجال ضمن نفس الفئة العمرية.[57] ومن بين النساء العاملات، يعمل قرابة النصف في قطاع الخدمات ذي الأجور المتدنية.[58] وتنال المرأة في جميع القطاعات أجراً أقل من الرجل مقابل نفس العمل. فالأجر الوسطي اليومي للرجل هو 78.1 شاقلا (17.35 دولار) بالمقارنة مع 63.1 شاقلا (14 دولار) للمرأة الفلسطينية.[59]

ويحظر قانون العمل الفلسطيني الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000 على المرأة الاشتغال "بالأعمال الخطرة والقاسية كما يحددها الوزير، وكذلك العمل لساعات إضافية أثناء الحمل ولستة أشهر بعد الولادة، إضافةً إلى المناوبات الليلية إلا ما يحدده مجلس الوزراء".[60] ومع أن للمرأة حقاً قانونياً في امتلاك الأراضي والعقارات والتصرف بما يملكنه، فنادراً ما تمارس هذا الحق. وقد خلصت دراسةٌ أجرتها "فريدم هاوس" عام 2005، واستشهدت بدراسةٍ لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن نسبة الفلسطينيات اللواتي يملكن بيتاً أو عقاراً هي 7.7% فقط، وأن 1% منهن فقط لديهن سيارات خاصة.[61] وبينت الدراسة أيضاً أن 20% فقط من النساء يعتقدن بحقهن في نيل نصيبٍ من إرث العائلة.[62] وفي عام 2002، بلغت نسبة الفقر في الأسر التي تعيلها امرأة 30 % بالمقارنة مع 20% لدى عموم السكان.[63]

ولا يوظف نظام العدالة الجزائية النساء إلا على نحوٍ هامشي، فهن يمثلن 9% من مجموع القضاة و12.2% من المدعين العامين.[64] ولا توجد قاضيات في المحاكم الشرعية، كما لا توجد نساء في مواقع القضاة غير الرسميين ضمن نظام العدالة غير الرسمي. وتشكل النساء 31.2% من مجموع المحامين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[65]

ويقول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أنه، رغم كون نسبة الأمية بين النساء أعلى منها بين الرجال (12% مقابل 2.3%[66])، فإن هذا الميل آخذٌ في التغير مع الجيل الحالي لأن عدد البنات المسجلات في المدارس الرسمية يفوق عدد الأولاد، سواءٌ في التعليم الابتدائي (93.6% من البنات مقابل 92.8% من الأولاد) أو الثانوي (75.7% من البنات مقابل 67.6% من الأولاد).[67] ورغم وجود تسرب للبنات من المدرسة في سن المراهقة من أجل الزواج، فإن الأولاد أكثر ميلاً لترك المدرسة في سنٍّ مبكرة بغية تحقيق دخل للأسرة، وخاصةً في فترات اشتداد الفقر والبطالة كما هي الحال أثناء الانتفاضة الثانية.[68] ويكاد يتساوى تمثيل النساء والرجال في مؤسسات التعليم العالي، لكن هذا الواقع لم يُترجم بعد إلى وجود مزيدٍ من النساء في المواقع المهنية، وذلك ما يلحظه تقرير التنمية البشرية الفلسطينية لعام 2004.[69]

ومن التطورات الإيجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة زيادة عدد النساء في المراكز المنتَخبة. ويعود معظم الفضل في هذا الإنجاز إلى الناشطات النسائيات اللواتي عملن من أجل حصة نسائية تضمنها قانون الانتخابات الذي سنه المجلس التشريعي عام 2004 (للانتخابات المحلية) وعام 2005 (للانتخابات التشريعية الوطنية).[70] ومنذ ذلك الوقت، جرت أربع جولات انتخابات محلية من أصل خمس جولات في الضفة الغربية وغزة وهي أول انتخابات من نوعها منذ 28 عاماً. وقد حازت فيها النساء عدداً مهماً من المقاعد، حيث شاركت 139 امرأة في الانتخابات البلدية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2004، وفازت 52 منهن بعضوية المجالس المحلية أي قرابة 17% ممن تم انتخابهم.[71] كما حققت النساء نتائج مماثلة في الجولات اللاحقة من هذه الانتخابات. ومنذ عام 1994 كانت السلطة الفلسطينية تعين المجالس المحلية، لكن نسبة النساء لم تتجاوز أبداً 5% من تلك التعيينات.[72] وكما ذكرنا أعلاه فقد ازداد تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية الثانية إذا فازت النساء بـ 17 مقعداً، أو 13% من المقاعد.

ومازال تمثيل النساء هامشياً في الحكومة الفلسطينية، فهناك امرأة واحدة بين 24 وزيراً، وهي د. مريم صالح العضو المنتخب عن حماس في المجلس التشريعي، وهي من رام الله وتشغل حالياً منصب وزيرة شئون المرأة. وكان أكبر وجود نسائي بين وزراء السلطة الفلسطينية خلال العامين التاليين لتشكيل أول حكومة فلسطينية عام 1996 حيث شغلت النساء كلاً من منصب وزير التعليم العالي ومنصب وزير الشئون الاجتماعية.

ويؤدي وضع المرأة ضمن الصف الثاني في الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية إلى ضعف قدرتها على صنع القرار في الأسرة، وذلك حتى في أكثر الأمور التصاقاً بحياتها الخاصة. وغالباً ما يتولى الأقارب الذكور (الآباء عادةً) أمر ترتيب زواج الفتيات الفلسطينيات، وذلك قبل بلوغهن أحياناً. وفي استبيان شمل 1446 امرأة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وجد مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أن نسبة من اخترن أزواجهن لم تتجاوز 56.5%.[73] أما في المناطق الريفية، فكانت النسبة 36% من أصل 460 امرأة شملهن هذا الاستبيان.[74]

حركة حقوق المرأة الفلسطينية

تتميز حركة حقوق المرأة في فلسطين بتاريخ طويل، حيث لعبت دوراً هاماً في النضال من أجل حق تقرير المصير للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.[75] وغالباً ما واجهت هذه الحركة خيارات استراتيجية صعبة حول كيفية الموازنة بين الالتزام بالكفاح الوطني والكفاح النسائي.[76] وقد هاجمت الفصائل السياسية والجماعات الإسلامية حركة المرأة الفلسطينية في مناسباتٍ كثيرة متهمةً إياها بأنها جزءٌ من مؤامرةٍ غربية لتخريب الأسرة الإسلامية والقيم الاجتماعية ومشككةً في التزامها بالقضية الوطنية.[77] كما تحدثت كثيرٌ من الناشطات في المنظمات غير الحكومية ممن قابلتهن هيومن رايتس ووتش عن تعرضهن إلى مواجهاتٍ ومضايقاتٍ ومحاولات تخويف أثناء عملهن.[78]

وفي التسعينات، أي بعد الانتفاضة الأولى واتفاقيات أوسلو، ركزت الناشطات النسائيات على المساواة بين الجنسين في المؤسسات الجديدة وفي القوانين الجديدة التي تضعها السلطة الفلسطينية.[79] وفي 1994، صاغت نساءٌ فلسطينيات "مذكرة حقوق المرأة" وقدمنها إلى السلطة الفلسطينية.[80] وتبنت هذه المذكرة الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما شددت على الحاجة إلى العدالة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في هيكلية الدولة الفلسطينية الوليدة.[81]

وفي عام 1994، أطلقت المنظمات النسائية وحلفاؤها عمليةً طموحة من خمس سنوات سميت "برلمان النموذج النسائي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية" لتعديل قانوني الأحوال الشخصية المصري والأردني النافذين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتراح تغييرات تنطلق من المساواة بين الجنسين. ثم استخدمت هذه المنظمات التوصيات النهائية للبرلمان النموذجي لكسب تأييد أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.[82] لكن الحركة النسائية انقسمت بين من ينادون بقانون مدني للأسرة وبين من يرون أن أفضل فرصة للتأثير في صياغة أحكام قانون الأسرة الفلسطيني الموحد الجديد تتمثل في السعي نحو تفسيرٍ تقدميٍّ للشريعة.

وقالت لنا ناشطات نسائيات في المنظمات غير الحكومية أنهن تمكن من إقناع قاضي القضاة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بإدخال ضمانات هامة في مشروع القانون[83] الذي يصيغه، ومن بينها: تحديد السن الأدنى لزواج المرأة والرجل بـ18 عاماً؛ وتقييد (وليس إلغاء) حق الرجل في تعدد الزوجات؛ وتسهيل حصول المرأة على الطلاق من خلال "الخلع"؛ وأسباب إضافية للطلاق من بينها "الخلاف الذي لا سبيل لإصلاحه"، واعتبار العقم سبباً للطلاق من الجانبين؛ والقسمة المتساوية للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج؛ والتعويض على المرأة التي تثبت أن زوجها طلقها تعسفاً؛ وإقامة صندوق حكومي لإعالة المرأة والأطفال بعد الطلاق. وقدم قاضي القضاة مشروع قانون الأسرة إلى وزارة العدل عام 2002، لكن الوزارة لم تطرح المشروع على المجلس التشريعي حتى الآن.

وكان للنساء الفلسطينيات نشاطٌ فاعل على مستوى الشبكات الإقليمية والدولية. ففي عام 1995، شارك وفد فلسطيني في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين. وانطلاقاً من المعايير التي وضعها قرار مجلس الأمن رقم 1325 من أجل إشراك المرأة في العملية السلمية،[84] أسست المنظمات النسائية غير الحكومية في يوليو/تموز 2005 "الهيئة الدولية للنساء من أجل سلام فلسطيني-إسرائيلي عادل ودائم" التي تهدف إلى إشراك النساء الفلسطينيات والإسرائيليات ونساء العالم في جميع مباحثات السلام في المستقبل.[85] وفي أوائل 2005، أنشأت شبكةٌ من خمس منظمات نسائية في لبنان ومصر والأردن والضفة الغربية وغزة مجموعةً أطلق عليها اسم "سلمى" تهدف إلى إطلاق حملةٍ لتجريم العنف الأسري.[86] وصاغت هذه المجموعة مشروع قانون حماية الأسرة وبدأت أعمال التدريب والتثقيف الاجتماعي حول قضايا العنف في الأسرة.[87]

إضافةً لما سبق، أطلقت المنظمات النسائية غير الحكومية عام 2002 منتدى العنف ضد النساء في فلسطين، وهو شبكة تضم 13 منظمة غير حكومية تتعاون على محاربة العنف المستند إلى النوع الاجتماعي. ولدى كثير من هذه المنظمات خطوط هاتفية ساخنة، وهي تقدم خدمات قانونية واجتماعية لضحايا العنف. كما أقامت المنظمات من خلال هذا المنتدى خدمة استشارية غير رسمية تُمكّن الضحايا من الحصول على خدمات واستشارات تخصصية. ويضغط هذا المنتدى على السلطة الفلسطينية لكي تقيم نظام خدمةٍ استشاريةٍ حكومي. ويشارك أعضاء المنتدى في المظاهرات ومناسبات الخدمات الاجتماعية ونشاطات التوعية، إضافةً إلى تقييم مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة.[88]

ومن الإنجازات الأخرى للحركة النسائية الفلسطينية إحداث وزارة شئون المرأة عام 2003، وقد تولتها حتى وقتٍ قريب ناشطة نسائية بارزة هي زهيرة كمال. إضافةً إلى إقامة مكاتب خاصة بقضايا النوع الاجتماعي في وزاراتٍ كثيرة. وتشمل مهام وزارة شئون المرأة مراقبة التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين التي يقررها القانون الأساسي، وذلك من خلال "بناء القدرات على جميع مستويات الحكومة، وتطوير السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات، واعتماد الخطط اللازمة لضمان التزام الحكومة بإدخال النوع الاجتماعي في خططها التنموية، واعتماد وتنفيذ سياسات تمييز لصالح المرأة".[89]

وتملك الوزارة صلاحية إعادة النظر في مشاريع القوانين واقتراح قوانين جديدة. لكن أفراد كادر هذه الوزارة والمنظمات النسائية غير الحكومية يشتكون من أن السلطة الفلسطينية لا تهتم غالباً بتوصيات الوزارة ولا تمنحها إلا دعماً مالياً قليلاً.[90] فعلى سبيل المثال، لم يتجاوز نصيب الوزارة من موازنة الحكومة لعام 2005 نسبة 0.02%.[91]

العقبات الاجتماعية والقانونية أمام الإبلاغ عن العنف وطلب التعويض

نادراً ما تقوم النساء والفتيات الفلسطينيات بإبلاغ السلطات عن العنف. ويصح هذا سواءٌ كانت الجريمة عنفاً زوجياً أو إساءةً إلى الأطفال أو اغتصاباً أو سفاحاً بين المحارم أو "جرائم شرف". وتدل قلة حالات الإبلاغ عن هذه الجرائم على أهمية العقبات الاجتماعية والقانونية التي مازالت تعترض سبيل منع العنف ذي الأساس الجنسي ومعالجته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطبقاً لاستطلاع أجراه مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في ديسمبر/كانون الأول 2005 ويناير/كانون الثاني 2006 وشمل 4212 أسرةً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تحاول إلا نسبة صغيرة من ضحايا العنف التماس الإنصاف لدى المؤسسات الفلسطينية.[92] وهناك 23% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع ممن تعرضن للعنف الجسدي، بينما تعرضت 61.7% إلى العنف النفسي، وتعرضت 10.5% إلى عنفٍ جنسي من جانب الزوج. ولم تتقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة ضد الزوج إلا نسبة 1.2% من النساء المستطلعات اللواتي تعرضن لعنفٍ منزلي؛ كما لم يحاول سوى أقل من 1% منهن الحصول على المشورة والحماية لدى الشرطة.

وتعزو المنظمات النسائية غير الحكومية انخفاض نسبة الإبلاغ عن العنف إلى جملةٍ من العوامل مثل: قناعة النساء بعدم جدوى التماس العدالة؛ والوصمة الاجتماعية التي قد تنتج عن شكايا العنف الأسري أمام السلطات؛ والخطر المحتمل على حياة من تبلغ عما يصيبها من إساءة؛ وحقيقة كون مرتكب العنف معيلاً وحيداً في الأسرة أغلب الأحيان.[93]

وليست النساء وحدهن من يقع ضحية العنف الأسري بطبيعة الحال، لكن وحتى عندما تكون الضحية أحد الأقارب الذكور، فإن المرأة لا تستطيع أن تفعل شيئاً. وتصف عبير خير (اسم مستعار)، 20 عاماً، المزيج المكون من الخوف والضغوط الاجتماعية والوصمة الاجتماعية الذي منعها من شكايا إساءة والدها وأعمامها إلى السلطات:

ذات مرة خلال عطلة العيد، ضرب والدي أخي على ركبته بمصراع النافذة. وخيّل لي أن أخي سيصاب بنوبةٍ قلبية لشدة ألمه؛ فقد راح يهلوس من الألم. وأراد الطبيب إبلاغ الشرطة، لكن أسرتي لم تسمح بذلك. ولدي شعورٌ بالذنب لأنه ربما كان من واجبي أن أذهب إلى الشرطة آنذاك. ولعل ذلك كان يجعل الأمر يسير بشكلٍ أفضل. لقد فكرت بالذهاب إلى الشرطة في مراتٍ كثيرة، لكنه يظل والدي. فما الذي يقوله الناس عندما تشكو فتاةٌ والدها إلى الشرطة؟ إنه من لحمي ودمي. وأنا آمل أن يحاول معالجة نفسه، لا أن تجبره الشرطة على ذلك. ليس من المعيب أن تحاول الحصول على مساعدة في مشاكلك، لكن الأمر يغدو معيباً إذا كان للشرطة علاقةٌ به. سأحاول إقناع والدتي باستدعاء الشرطة عندما تلم بوالدي نوبةٌ قادمة من العنف، وذلك من أجل والدتي ومن أجل الأسرة، بل من أجل والدي أيضاً. وأنا لا أستطيع النوم عندما يثير والدي المشاكل في البيت، وأظل ساهرةً طوال الليل.[94]

وتبين استطلاعات الرأي العام أيضاً أن المجتمع الفلسطيني يتغاضى عن العنف ضد النساء إلى درجةٍ كبيرة ولا يشجع النساء على الإبلاغ عن سوء المعاملة. وقد وجد استطلاع شمل 1133 امرأةً وقامت به عام 2002 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع المركز الفلسطيني للرأي العام في بيت ساحور، أن 53.7% ممن شملهن الاستطلاع يجدن من غير الملائم أن تتدخل الشرطة عندما يعتدي رجلٌ على زوجته؛ ورأت 55.5% منهن أنه يجدر بمن يضربها زوجها أن لا تتحدث بالأمر مع أحدٍ باستثناء والديها.[95] وعندما سألنا من تعرضن للعنف عن سبب عدم تركهن الزوج المسيء، قالت 70% منهن أنهن رفضن مغادرة المنزل بسبب الخشية من فقدان حضانة الأطفال. ورأت 50% تقريباً أن الطلاق وصمة اجتماعية كبيرة جداً، بينما قالت 21.9% أنه لا يوجد مكانٌ يذهبن إليه إذا غادرن المنزل.

وفي مدينة الخليل مشاكل خاصة تعترض كلاً من عناصر الشرطة والضحايا اللواتي يحاولن الإبلاغ عن تعرضهن للإساءة. والخليل واحدةً من أكثر مدن فلسطين تقليديةً ومحافظةً حيث يعتبر أي تدخلٍ خارجي في "مشاكل الأسرة" أمراً غير مقبول. وقال مدير الشرطة لنا أنه "يمكن أن تُفقأ عين المرأة في الخليل، ثم تظل شديدة الخوف من المجتمع لدرجة تجعلها لا تبلغ الشرطة بالأمر".[96] وتزداد الصعوبات التي تواجهها نساء الخليل تفاقماً بفعل حقيقة استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على جزء من المدينة (يدعى H2) وعدم قدرة الشرطة الفلسطينية على دخول هذا الجزء دون تصريح.[97] ويقول عوني السماري، مدير شرطة الخليل، أن الشرطة تواجه صعوبةً كبيرة في توقيف مرتكبي الجرائم لأن "كل من يهربون من القانون الفلسطيني يذهبون إلى هذه المناطق [التي هي خارج صلاحيتنا]".[98] كما يصعب على نساء المنطقة H2 الوصول إلى مخفر الشرطة لأنه يقع خارج تلك المنطقة.

وهناك أيضاً تقارير من مدن أخرى يتولى الجيش الإسرائيلي الأمور الأمنية فيها تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات يترددن بشكلٍ خاص حيال شكايا الإساءات التي يتعرضن لها إلى سلطات الاحتلال.[99] ففي هذه المدن لا يؤدي الجيش الإسرائيلي وظيفة الحماية الخاصة بعمل الشرطة (ولم يحاول ذلك أبداً)، وهذا مخالفٌ لواجباته بوصفه قوة محتلة.

وعلاوةً على هذه العقبات القانونية والاجتماعية، لا يلعب التشريع التمييزي النافذ في الضفة الغربية وغزة والمذكور أعلاه دور الرادع في وجه العنف، كما لا ينصف الضحايا من الإساءة التي يتعرضن لها. والواقع أن قوانين العقوبات خاصةً، وطريقة تفسيرها وتنفيذها من الناحية العملية، تؤدي إلى إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات من العقاب.[100]

العنف الزوجي

وكما تمت الإشارة في بداية هذا الفصل، خلص استطلاعٌ نشره مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أوائل عام 2006 إلى أن 23.3% من النساء المتزوجات في الضفة الغربية وغزة قمن بالإفادة بتعرضهن للعنف المنزلي في عام 2005، بينما قالت 61.7% أنهن تعرضن للعنف النفسي خلال ذلك العام.[101] وتتحدث عدة منظمات نسائية فلسطينية عن زيادةٍ في وتيرة العنف (المرتفعة أصلاً) ضد النساء عقب الانتفاضة الثانية. وطبقاً لاستطلاعٍ أجراه مشروع موارد النساء اللاجئات عام 2002، فإن قرابة 90% من المشاركين في الاستطلاع قالوا أن العنف ضد المرأة "ازداد، أو ازداد بشكلٍ كبير، نتيجةً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في الأراضي الفلسطينية".[102] وثمة أدلةٌ أيضاً على أن الاغتصاب الزوجي منتشرٌ في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويكشف استطلاع أجراه مركز شئون المرأة في غزة عام 2001 أن 46.7 % من أصل 670 امرأة جرت مقابلتها تحدثن عن استخدام أزواجهن "القوة والوحشية" أثناء الجماع؛ وقالت 17.4% منهن أن أزواجهن يضربونهن من أجل ممارسة الجنس؛ وقالت 35.9% أن أزواجهن يهددونهن ويخوفونهن للحصول على طاعتهن.[103]

إن أمام المرأة الفلسطينية التي تعيش زواجاً عنيفاً أو خطراً على حياتها خيارين اثنين: اتهام الزوج بالإساءة إليها، أو طلب الطلاق بسبب الأذى الجسدي. ويتطلب هذان الحلان أدلةً على العنف الشديد ويلقيان بعبء الإثبات الفادح على عاتق الضحية. ولا يعترف قانون العقوبات الأردني أو قانون العقوبات المصري النافذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعنف الجنسي المرتكب ضمن إطار الزواج.

وبسبب عدم وجود تشريع يختص بالعنف الأسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتوجب على ضحايا العنف من الراشدين الاعتماد على أحكام قانون العقوبات العام الخاصة بالاعتداء عندما يريدون توجيه الاتهام إلى مرتكب العنف. ولا يقدم هذان القانونان عونٍا كبيرا للضحايا إلا إذا كانت الأذية اللاحقة بهم كبيرةً جداً. وتعتمد العقوبات التي تفرضها المادة 33 من قانون العقوبات الأردني (المطبق في الضفة الغربية) على عدد الأيام التي تمضيها الضحية في العلاج.[104] وكما في جميع قضايا الاعتداء، يمكن للقاضي عدم النظر في القضية واعتبارها "مخالفة بسيطة" إذا احتاج علاج الضحية أقل من 10 أيام.[105] وفي هذه الحالات تحاول النيابة العامة أيضاً المصالحة بين الطرفين بدلاً من توجيه الاتهام.[106] ويسمح القانون للقاضي بفرض عقوبة أشد قليلاً عندما يتطلب علاج الضحية 10 – 20 يوماً. وطبقاً للقانون، لا تكون الملاحقة القضائية إلزاميةً إلا عندما يتطلب علاج الضحية أكثر من 20 يوماً.[107] وبما أن ضحية العنف الأسري يمكن أن تذهب إلى المستشفى عدة مرات لمعالجة إصاباتها دون أن تكون لديها نية تقديم اتهام رسمي، فقد لا يكون لديها أوراق طبية تثبت ادعاءها وبوقوع إساءة تتطلب علاجاً مديداً إذا ما قررت فيما بعد توجيه هذا الاتهام بغية الحصول على الطلاق.

ويمكن للمرأة أيضاً أن تطلب الطلاق استناداً إلى إساءة الزوج إليها. لكن قانون الأحوال الشخصية الحالي يفرض وجود شاهد عيان حتى يتم قبول طلب المرأة؛ وهذا أمرٌ صعبٌ إن لم يكن مستحيلاً في معظم الأحوال. وحتى يستطيع القاضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منح المرأة الطلاق استناداً إلى العنف الأسري (تفريق لعلة النزاع والشقاق)، فإن القانون يفرض على المرأة الفلسطينية تقديم شاهدين وتقرير طبي صادر عن مستشفى عام لإثبات دعواها.[108]

وقد قال لنا بعض المحامين أن ضرورة وجود شاهد عيان تمثل عائقاً رئيسياً أمام طلب الطلاق استناداً إلى الأذى الجسدي. وقالت إحدى المحاميات: "عندما تُضرب امرأةٌ في بيتها فمن يستطيع أن يكون شاهداً؟".[109] ومما يزيد هذه الصعوبة هو أن القانون لا يقبل شهوداً من أقارب طالبة الطلاق.[110] وعادةً ما يطلب القاضي شهادة الزوج أيضاً. ويقول المحامي علاء البكري أن الزوج يستطيع تحت القسم أن ينكر ببساطةٍ إساءته إلى زوجته إذا لم تستطع تقديم الدليل الكافي على الأذى اللاحق بها، فيقوم القاضي بإسقاط التهمة.[111] "وأحياناً ترى شقيقة الزوجة ما يصيبها من إساءة، لكن هذا غير كافٍ. إننا بحاجةٍ إلى شاهدين؛ وإذا أقسم الزوج أنه لم يفعل ذلك فالأمر منتهٍ والقضية مقفلة".[112] ويقول رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي يوسف الديس أن القضاة يردون 50% من دعاوى الطلاق التي تقيمها الزوجات بسبب نقص الأدلة.[113]

ولا تلجأ إلى القضاء إلا النساء الفلسطينيات اللواتي يعانين درجةً شديدةً من الإساءة. وتقول إحدى المحاميات أن "المرأة [ضحية العنف] تفكر مائة مرة قبل أن تذهب إلى المحكمة. فهي تظن أنها تجلب الفضيحة لنفسها لا غير. وفي جميع الأحوال، لابد من معاودة الإساءة حتى يقتنع القاضي؛ فمرةٌ واحدة غير كافيةٍ أبداً".[114]

وعلاوةً على العوائق القانونية، غالباً ما تنشأ عوائق مالية واجتماعية يكاد يستحيل التغلب عليها تعمل على منع المرأة الفلسطينية من ترك الزوج المسيء إليها. ويقول عددٌ من الأخصائيين الاجتماعيين أن كثيراً من النساء اللواتي يستفدن من خدماتهم يبقين في كنف أزواج يمارسون العنف بحقهن لأن الأهل لا يرغبون أو لا يستطيعون تحمل الكلفة المالية المترتبة على إعالة أطفال الضحية. ومع انخفاض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل، تكون معظم النساء غير قادراتٍ على إعالة أنفسهن وأطفالهن. ولا ترغب المرأة بترك أطفالها مما يجعلها لا ترى أمامها خياراً إلا أن تبقى عرضةً للعنف كما هي. وقد تحدثت امرأةٌ لهيومن رايتس ووتش عن صعوبة الاختيار بين البقاء مع زوجٍ يسيء إليها جسدياً وجنسياً وبين فقدان أطفالها:

لدي أربع بنات وصبي. وقد واصلت العيش في ذلك الوضع المرعب لأنني أخاف أن أذهب إلى أهلي وأخسر أطفالي. لذا قررت أن أبقى وأتحمل العذاب، فلا خيار لدي غير ذلك.

وقد وصفت فيما بعد كيف ذكرها زوجها بورطتها: "قال زوجي أنني إذا طلبت الطلاق فسأفقد أطفالي ولن يقبل بي والدي".[115]

دفع اليأس بعض النساء الفلسطينيات إلى قتل أزواجهن الذين يسيئون إليهن. وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى كثيرٍ من النساء اللواتي يشعرن أن ما من سبيلٍ أمامهن للخلاص من المعاناة إلا قتل أزواجهن. وقالت لنا إحداهن، وهي مريم إسماعيل (اسم مستعار)، 35 عاماً، أنها كانت مجبرةً على فعل ذلك بعد أن تحملت الإساءات الجسدية والجنسية لسنواتٍ طويلة:

كان يضربني في كل مكان. ولم أذهب إلى المستشفى قط، بل لم أخبر أهلي أبداً. كنت أشكر الله لبقائي حيةً. لكن العنف ازداد جسدياً وجنسياً. كان يجلب أشخاصاً آخرين ليمارسوا الجنس معي ويسيئون إلي. وكان يمسك بي أثناء إساءتهم لي... ولو كنت أرى فرصةً بنسبة 1% لتغيير الوضع بأي شكل لما قتلته أبداً.

سألتني الشرطة لماذا لم أذهب إلى أهلي فقلت لهم أن عائلتي كانت ستقتلني على الأرجح لأنني نمت مع أشخاصٍ آخرين. وهي لا تصدقني حتى الآن. وقد أطلعت الشرطة أهلي على التقارير التي تبين كيف أُجبرت على معاشرة رجالٍ آخرين. والشرطة نفسها تقول أنها لا تلومني لقتله بعد ذلك كله. لكن أهلي فوجئوا بالتقرير ولم يصدقوه.[116]

وعند إجراء هذه المقابلة، كانت مريم في سجن نابلس تنتظر محاكمتها بتهمة القتل.

الإساءة إلى الأطفال

إن الأطفال الفلسطينيين، وخاصةً البنات، معرضون للعنف الجسدي والجنسي ضمن الأسرة كما هي حال الأطفال في العالم كله. وثمة حاجةٌ إلى القوانين الملائمة التي تحميهم. وقد وجد استطلاعٍ نشره مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني عام 2005 أن 51.4% من الأمهات يعتقدن أن واحداً على الأقل من أطفالهن (من 5 إلى 17 سنة) يتعرض للعنف. وكانت الغالبية الساحقة من حالات العنف هذه (93.3%) من قبل أفراد العائلة.[117] وفي دراسةٍ أخرى قالت 80% من البنات الفلسطينيات بين 5 و 17 عاماً أنهن يتعرضن إلى العنف في المنزل.[118]

وروت لنا فتاةٌ من غزة كيف أصاب عنف والدها الأسرة منذ بدء الانتفاضة:

كان الوضع هكذا خلال السنوات الخمس الماضية. أما قبلها فكان الأمر على ما يرام. كان أبي يعمل في إسرائيل ويكسب مالاً. لقد كان شخصاً عنيفاً، لكنه كان في تلك الأيام يغيب عن المنزل معظم الوقت وكانت شجاراته تجري مع أشخاصٍ آخرين. لكن، ومنذ بدء الانتفاضة صار عاطلاً عن العمل وموجوداً في المنزل. وهو يثير المشاكل هنا كلما صار يمضي وقتاً طويلاً في المنزل.[119]

وقد هربت كريمة أحمد (اسم مستعار)، وهي فتاةٌ أخرى تبلغ 19 عاماً، إلى أحد الملاجئ عندما كان عمرها 17 عاماً للخلاص من عنف والدها وزوجته. وحاولت الانتحار عدة مرات أثناء وجودها في الملجأ. وقد قالت لنا:

تزوج والدي بعد 40 يوماً من وفاة والدتي. وكانت [زوجة أبي] تضربني وتضرب أخواتي وتعاملنا معاملة سيئة. كما حاول والدي الإساءة إلي [جنسياً] عندما كنت في السادسة تقريباً. لقد فعل ذلك معي ثم مع أختي. وهي في الثامنة عشرة الآن. لقد وددت أن أخبر الجميع بذلك وأن أصرخ. لماذا يفعلون بنا هذا؟.[120]

وبما أن كريمة لم تخبر الشرطة بما تعرضت له، وبما أن والدها وزوجته لم يلاحقا قضائياً، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستجري محاسبتهما على ما فعلاه بالنظر إلى الثغرات الخطيرة في القانون الفلسطيني فيما يتعلق بالإساءة إلى الأطفال. وفي حين يحظر الدستور الفلسطيني (أو القانون الأساسي) العنف ضد الأطفال،[121] فإن قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية يسمح للوالدين بتأديب الأطفال عبر استخدام العنف الجسدي. وتقول المادة 62 من هذا القانون: "لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. ويجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام".[122] وتنكر المادة 286 من هذا القانون على الأطفال الذين يقعون ضحية سفاح القربى حق توجيه الاتهام بالإساءة الجنسية. ولا يمنح القانون حق توجيه الاتهام بسفاح القربى نيابةً عن القصّر إلا لأحد أفراد الأسرة، وقد يكون هو من ارتكب ذلك الفعل.[123] وفي عام 2004، قالت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/قسم فلسطين "إن النظام القانوني الحالي، وهو خليطٌ من خمسة أنظمة قانونية على الأقل، لا يفتقر إلى الوحدة وتلبية المعايير الدولية فحسب، بل هو قاصر بشكل خطير عن حماية مصلحة الطفل".[124]

سنت السلطة الفلسطينية قانون الطفل في يناير/كانون الثاني 2005،[125] وكانت تلك خطوةً باتجاه عدم التسامح مع الإساءة إلى الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعدد القانون الحقوق الأساسية الاجتماعية والثقافية والصحية التي يضمنها لأطفال فلسطين داخل الأسرة والمجتمع الفلسطينيين؛ وهو يذكر أيضاً التدابير والآليات الوقائية المتاحة لهم. ومن أبرز سمات هذا القانون إنشاء آلية للإبلاغ عن العنف من خلال إحداث مديرية حماية الطفولة في وزارة الشئون الاجتماعية. وهذه المديرية مسئولة عن "ضمان عدم تعرض الأطفال إلى العنف في الأماكن العامة والخاصة، وعن الإشراف على رعاية الأطفال الذين تعرضوا للعنف".[126] ويتضمن القانون أيضاً حكماً عاماً ينص على أن الأطفال "يملكون حق الحماية من جميع أشكال العنف والأذى الجسدي والنفسي والجنسي، وكذلك من الإهمال والتشرد وأي شكلٍ آخر من سوء المعاملة أو الاستغلال". لكن، ومن غير إلغاء ما يتضمنه قانون العقوبات من أحكامٍ لا تسمح لغير الأقارب الذكور بتقديم تهم السفاح نيابةً عن القصّر، فإن ضمانات الحماية التي يحملها قانون الطفل تفقد مغزاها إلى حدٍّ كبير. وقد انتقدت المنظمات غير الحكومية التعريف الحصري الوارد في القانون لـ "الحالات الصعبة" التي تستحق حمايةً خاصة،[127] وانتقدت امتناعه عن التحديد الدقيق للجهة الحكومية المسئولة عن تطبيق تدابير الحماية الواردة في القانون، إضافةً إلى أنه لا ينص على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.[128]

العنف الجنسي

يقع عددٌ غير معروف من النساء والفتيات الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضحية الإساءة الجنسية كل سنة. ويقول العاملون الاجتماعيون الفلسطينيون أن عدداً قليلاً منهنّ يبلغن السلطات أو الأسرة عن هذا العنف. كما يصل عددٌ أقل إلى النيابة العامة بسبب الوساطات التي تحدث أحياناً بين الضحية والمغتصب، أو بين الأسرتين.[129] وقد قال لنا نائبٌ عام عمل لأكثر من ست سنوات في الخليل وبيت لحم أنه لم يتعامل إلا مع قضيتي عنف جنسي طوال هذه الفترة.[130]

وإضافةً إلى خوف الضحية من لوم الأسرة، أو من أذاها، نتيجةً لما تعرضت له،[131] فإن عدداً من العقبات القانونية تعترض سبيل الضحية التي تقصد القضاء الفلسطيني سعياً وراء العدالة في حالات العنف الجنسي. ومن هذه العقبات الطبيعة التمييزية والمسيئة للقوانين التي تمنع القصّر من تقديم الاتهام بالسفاح وتسمح للمحاكم بوقف تنفيذ الحكم بحق المغتصب الذي يوافق على الزواج من ضحيته. كما يمثل غياب الخبرات والأدوات الضرورية للبحث الجنائي في قضايا العنف الجنسي عقبةً إضافية. وطبقاً لما قاله المدعي العام الذي سبق ذكره فإن "المشكلة الأولى في فلسطين هي أنه يصعب جداً إجراء هذا النوع من البحث الجنائي لأننا لا نملك القدرة الفنية على جمع الأدلة أو إجراء الفحوصات المخبرية".[132]

تلحق وصمةً عار اجتماعي بضحايا العنف الجنسي في فلسطين. فالنساء والفتيات اللواتي يبلغن عن اغتصابهن أو تعرضهن لسفاح القربى يتعرضن لخطرٍ كبير يتمثل في وقوع اعتداءاتٍ جديدة، بل في قتلهن أيضاً على يد أفراد العائلة الساعين إلى إزالة هذه "اللطخة" عن سمعة العائلة. وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات أن حالات السفاح تشهد "... ضياع صوت الضحية أو إسكاته دون أن يسمعه أحد في خضم كثرةٍ من الاعتبارات المتعلقة بثقافة المجتمع".[133] وعادةً ما تلقي الأسرة باللائمة على ضحية الاغتصاب أو السفاح متسائلةً عن سلوكها ولباسها وكيفية تصرفها، إذ تعتقد أن ذلك هو ما حرّض المهاجم على فعلته. وتقول إحدى ناشطات حقوق المرأة انطلاقاً من خبرتها: "في حالات الاغتصاب والمضايقات الجنسية، يعتبر الجميع أن الذنب يقع على المرأة. وهم يقولون: 'لو لم تكوني راضيةً لما فعل بك ذلك'".[134]

وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات أن أفراد الأسرة يمنعون كثيراً من الفتيات اللواتي يقعن ضحية الاغتصاب والسفاح من إتمام تعليمهن، ويجبروهن على الزواج المبكر لتغطية الأمر.[135] وغالباً ما تؤدي هذه الزيجات إلى استمرار دورة العنف والإساءة واشتدادها. والواقع كما نرى لاحقاً هو أن الزواج يعفي المغتصب من الملاحقة القضائية على فعلته. وتقول إحدى ناشطات حقوق المرأة:

تعامل قضايا الاغتصاب معاملةً خاصة في مخافر الشرطة. وفي معظم الأحيان تكون النتيجة أنهما [المغتصب والضحية] يتزوجان على أساس تجنب الفضيحة. ونادراً ما تصل قضايا الاغتصاب إلى المحكمة... وفي جميع هذه القضايا تحاول الشرطة إيجاد حل للأمر ضمن الأسرة دون توثيق الواقعة.[136]

ويعترف القضاة بأن هذا الوضع يمثل مشكلةً. ويقول القاضي هاني الناطور: "ثمة كثيرٌ من حالات الاغتصاب، لكن ما يصل منها إلى القضاء ليس إلا نسبةً محدودة. فالناس تخاف الفضيحة، وهذا ما يجعل النسبة محدودةً. كما أن قضايا السفاح قليلةٌ جداً، إذ لا يبلغ عنها إلا من كان شديد الشجاعة وعارفاً بالقانون".[137]

إن التصنيف القانوني للجرائم الجنسية في قانون العقوبات في الضفة الغربية مشبعٌ بالمشاكل أيضاً. فقانون العقوبات الأردني (16/1960) يصنف العنف الجنسي (الاغتصاب والسفاح معاً) ضمن الجرائم "المخلة بالأخلاق والآداب العامة". وهذا لا يعكس طبيعة الجريمة على نحوٍ صائب.[138] يجب اعتبار جميع الاعتداءات الجنسية جرائم واقعة ضد الفرد أساساً، وذلك بمعزلٍ عن كونها جرائم ضد قيمٍ أو معاييرَ بعينها.

الاغتصاب

لقد فشلت السلطة الفلسطينية في إيجاد البيئة القانونية التي تحمي المرأة من الاغتصاب وتشجع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم أو التي تردع المغتصب. وتميز قوانين الاغتصاب السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ضحايا العنف الجنسي العذراوات وغير العذراوات. وهي تفرض عقوبات أشد عندما تكون الضحية عذراء. وفي هذه القوانين ثغرات تؤدي في النهاية إلى إعفاء المغتصب من العقوبة وتمتنع عن الاعتراف بالعنف الجنسي الواقع ضمن الزواج. تجرّم هذه القوانين أيضاً الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، فهي تجبر ضحايا العنف الجنسي على استمرار الحمل حتى الولادة.

ويعكس التعامل القانوني مع الاغتصاب مدى الاهتمام الاجتماعي بعذرية الأنثى. وتنص المادة 301 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) المطبق في الضفة الغربية على زيادة عقوبة الاغتصاب "بمقدار الثلث أو النصف" إذا فقدت الضحية عذريتها نتيجةً الاغتصاب.[139]وباعتبار اغتصاب العذراء ظرفاً مشدداً للعقوبة، يبعث القانون برسالةٍ مفادها أن شدة عقاب المرتكب تعتمد على التاريخ الجنسي للضحية.

أما ما يثير قدراً أكبر من القلق، فهو أن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تعفي المغتصب الذي يتزوج ضحيته من الملاحقة الجزائية. وتسمح المادة 308 من قانون العقوبات الأردني للمحكمة بإغلاق القضية أو تعليق الحكم على المغتصب "إذا تم عقد زواج صحيح" بين المغتصب والضحية.[140] ولا يخضع المغتصب للمحاكمة ثانيةً إلا إذا طلّق الضحية "من غير سبب" قبل انقضاء أقل من 5 سنوات.[141] وتنص المادة 291 من قانون العقوبات المصري النافذ في غزة على إعفاءٍ مماثل للمغتصب الذي يوافق على الزواج من الضحية.[142]

وتنكر القوانين النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضحايا العنف الجنسي الحق في الإجهاض بشكلٍ قانوني من خلال حظر الإجهاض في جميع الأحوال تقريباً.[143] وقد قاد تجريم إجهاض ضحايا العنف الجنسي دون استثناء بعض المراقبين إلى استنتاجٍ مفاده أن "النسوة يصبحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تجهض الجنين بوسائلها الخاصة، وهذا ما يعرض حياتها وسلامتها إلى الخطر؛ أو أن تكمل حملها وتتحمل الأعباء الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الحمل والولادة بشكل 'غير شرعي'".[144]

وثمة فارقٌ كبير بين عدد قضايا الاغتصاب التي تبلغ الشرطة الفلسطينية بها وبين عدد الأحكام الصادرة فيها. وطبقاً لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، لم تدن المحاكم الفلسطينية عام 2004 إلا شخصاً واحداً بجريمة الاغتصاب في غزة، وشخصاً واحداً في الضفة الغربية.[145] وفي عام 2005 لم يكن في السجون إلا 27 شخصاً يمضون أحكاماً تلقوها بسبب الاغتصاب.[146] ولا تتفق هذه الأرقام مع عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى سبيل المثال، سجل مكتب الإحصاء المركزي عام 2003 ما مجموعه 85 حالة اغتصاب ومحاولة اغتصاب (60 في الضفة و25 في غزة)،[147] بينما تمت إدانة شخص واحد فقط بجرم الاغتصاب في ذلك العام.[148]

وأخيراً، فإن قوانين الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تعترف بإمكانية وقوع الاغتصاب ضمن الزواج. لكن المادة 292 من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية تمنح حالات الجنس غير الرضائي ضمن الزواج استثناءً خاصاً من العقوبات الجزائية، ولا تنزل العقوبة إلا بالرجل الذي "واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها".[149] كما أن القوانين النافذة تجرّم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مجبرةً ضحايا العنف الجنسي على الاحتفاظ بالجنين حتى الولادة.[150]

سفاح القربى

"عندما يتلوث شرف الفتاة يبصق الجميع عليها".

-ريم حمد (اسم مستعار)، إحدى ضحايا السفاح، نابلس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005

يفرض النظام القضائي الفلسطيني قدراً مرهقاً من أعباء الإثبات والإجراءات القانونية على ضحايا السفاح، وهذا ما يغلق الباب عملياً أمام إمكانية تقديم شكوى. فبموجب قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، لا يحق إلا لأفراد الأسرة الذكور رفع دعوة السفاح نيابةً عن القصّر.[151] ولا يحق للأقارب من الإناث ولا لمؤسسات الخدمة الاجتماعية رفع الدعوة نيابةً عنهم. وتقول المادة 286 خاصةً: "يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة".[152] ومعنى هذا هو أن الأقارب من الدرجة الأولى (الأب والجد) والثانية (الإخوة والأعمام) والثالثة (الأخوال) والرابعة (الأصهار) هم المخولون وحدهم بتقديم الشكاوى.[153] ولا توجد أحكامٌ من هذا النوع في قانون العقوبات المصري النافذ في غزة. وتتحدث المحامية حليمة أبو صلب عن غرابة هذا الوضع قائلةً: "من الذي يهاجم النساء؟ إنهم الرجال. لكنهم وحدهم من يحق لهم ملاحقة الأمر قضائياً".[154]

ويؤكد رئيس نيابة الخليل أن قضايا السفاح نادراً ما تصل إلى النيابة. وقد قال لهيومن رايتس ووتش:

عند الاعتداء الجنسي على القصّر تحاول الأسرة تغطية الأمر لأسبابٍ تتعلق بالتقاليد. وخلال الأشهر الخمسة الماضية من عملي في الخليل سمعت أن هناك حوادث كثيرة من هذا النوع لكننا لا نعرف الكثير عنها لأن تغطيتها تتم قبل أن تصل إلى النيابة... فالعائلة والشرطة يتعاونون لتحقيق نوع من المصالحة.[155]

أما بعض ضحايا السفاح اللواتي يكشفن ما أصابهن للآخرين أملاً في المساندة فقد يصبحن عرضةًُ لمزيدٍ من الإساءة والاستغلال. كانت حنان الشريف (اسم مستعار)، 20 عاماً، في السابعة عشرة عندما حاول والدها اغتصابها. وهي تقول: "كانت والدتي تطبخ في الطابق السفلي. ولم يكن أحدٌ يستطيع مساعدتي. حاولت والدتي إيقاف الأمر، لكنه ضربها هي أيضاً، ولم تستطع فعل شيء". لقد اعتدى الوالد على حنان عدة مرات خلال ثلاث سنوات. وتتابع حنان: "عندما كبرت فهمت أنه يستغلني... فقد كنت أظن ذلك نوعاً من الحنان عندما كنت صغيرة". وفي النهاية هربت حنان من منزلها وذهبت للعيش مع شقيقها الأكبر، لكن ذلك لم يكن نهاية ما يصيبها من إساءة.

ذهبت إلى أخي. وقد ساعدني قليلاً، لكنه لم يلبث أن حاول اغتصابي أيضاً. وتكرر الأمر مراتٍ كثيرة. كان يضربني ثم ينام معي. ولم يكن يسمح لي برؤية أحد. كان ينزع ملابسي ويقول: 'أنت لا تساوين شيئاً ولا يستطيع أحدٌ من إخوتك [الآخرين] مساعدتك فأين تذهبين؟ إذا عدت إلى المنزل فسوف يضربك والدك أكثر من قبل لأنك هربت من المنزل دون إذنه'.

أمضت حنان عاماً ونصف عند شقيقها قبل أن تشكو أمرها إلى الشرطة. لكن الشرطي الذي تحدثت معه لم يصدقها أول الأمر. "قالوا: 'مستحيلٌ أن يفعل أبٌ ذلك بابنته'. لم يصدقوني. وحتى العاملة الاجتماعية [في مخفر الشرطة] لم تصدقني أيضاً".[156]

كما وصفت ندى عمر (اسم مستعار)، 30 عاماً، وضعها لهيومن رايتس ووتش:

بدأت مشكلتي مع أسرتي. فقد هاجمني أخي .. هاجمني جنسياً عندما كان عمري 12 سنة... كان في الرابعة والعشرين، وكان يضربني. وكان جميع من في الأسرة يعرف بالأمر. مات والدي عندما كنت صغيرة ولم يعد لدي من يحميني. كان أخي يضرب أمي أيضاً. لم أبلغ الشرطة بالأمر لأنه لم يكن هناك من يحميني. لم أستطع إخبار الشرطة. ولم يكن مسموحاً لي حتى بمغادرة المنزل. التقيت شاباً عام 2002، وأحببته. وقد عقدت خطوبتنا. وأخبرته أن أخي كان يهاجمني، فلم أكن أستطع إخفاء الأمر عنه. قال لي: 'لا توجد مشكلة، سأعتبرك كأنك مطلقة'. لكنه بدأ يعاملني معاملةً سيئة أثناء الخطبة. وقال لي أنني إذا رفضت النوم معه فسوف يخبر أسرتي أنني لم أنم مع أخي بل مع أشخاصٍ آخرين. وبعد ذلك مارسنا الجنس وحبلت منه.[157]

قتل النساء بما يسمى "الشرف"

"توفيت أنثى تبلغ 18 عاماً نتيجةً خنقها باليد من قبل أفراد أسرتها. وادعى الذين قتلوها أنها انتحرت بتناول سائل سام (جلبوا إلى المشرحة مع الجثة زجاجة تحوي مبيداً حشرياً من الفوسفور العضوي)".

-مقتطف من تقرير التشريح في ما يسمى "جريمة شرف" أعد في معهد الطب الشرعي بجامعة القدس.[158]

يمثل قتل القريبات من الإناث تحت اسم "شرف" العائلة خطراً مادياً كبيراً على النساء الفلسطينيات في الضفة وغزة. وتصبح حياة الفلسطينية معرضةً للخطر إذا ما شك أحدٌ في قيامها بسلوك تعتبره عائلتها أو المجتمع محرما، مثل التحدث مع شخصٍ ليس زوجاً أو قريباً لها (حتى في مكانٍ عام)، أو رفض إخبار أحد الأقارب الذكور أين كانت ومع من، أو الزواج من أحدٍ ما دون موافقة العائلة. وباختصار، فإن الخطر يحدق بها إذا فعلت (أو إذا اشتُبه بأنها فعلت) ما يعتبر مسيئاً لشرفها وشرف عائلتها.

إن هذه الجرائم هي من أكثر العواقب والمظاهر المأساوية للتمييز بين الجنسين الذي يضرب جذوره عميقاً في المجتمع. وفي ظل انعدام وجود أرقام ملموسة عن هذه الجرائم نظراً لعدم وجود جهة حكومية تتولى جمع هذه المعلومات، فإن جماعات حقوق المرأة الفلسطينية تقول أنها كثيراً ما تصادف حالاتٍ لنساء وفتيات تعرضن لتهديد أفراد الأسرة، وبعض هؤلاء يتعرضن للقتل على يد أفراد الأسرة فيما بعد. ويدعي الناشطون المحليون أنه لا يجري الإبلاغ عن معظم حالات القتل هذه، وأن من الصعب جداً قياس الحجم الكامل لهذه المشكلة.[159] وتصف بعض ناشطات حقوق المرأة الفلسطينيات هذه الجرائم بأنها جرائم "قتل النساء" لا "جرائم شرف"، وذلك تعبيراً عن مدى خطورة الإساءات واستمرار العنف الذي يستهدف حياة النساء وسعياً لنفي الصلة بين هذه الجرائم وبين أي مفهومٍ صحيح للشرف.[160]

وفي بعض الأحوال، تقتل النساء في ما يسمى "جرائم الشرف" لا لأنهن تجاوزن القواعد الأخلاقية طوعاً، بل لأنهن وقعن ضحية العنف الجنسي الذي يعتبر "عاراً" على العائلة بحد ذاته.[161] ويكون بعض مرتكبي هذه الجرائم مغتصبين يقتلون ضحيتهم للحيلولة دون انكشاف أمرهم، وخاصة إذا حملت الضحية. وفي حالاتٍ أخرى، يقتل أفراد الأسرة المرأة أو الفتاة التي كانت ضحية العنف الجنسي بدلاً من السعي خلف الإنصاف القضائي لمحاسبة المعتدي.

ويصعب وجود استجابةٍ فعالةٍ في هذه الحالات لأن إعلان الأمر على الملأ يمكن أن يدفع الأسرة إلى قتل الفتاة أو المرأة. وقد قالت لنا إحدى ناشطات حقوق المرأة: "إن الضغط الاجتماعي هو ما يجعل الأسرة تقتل [ابنتها]. ويمكن لإبقاء القضية ضمن إطار الأسرة الصغيرة أن ينقذ حياة المرأة".[162] وفي إحدى الحالات، حملت فتاة من رام الله تبلغ 16 عاماً بعد اغتصابها مراراً من قبل شقيقيها.[163] ويعتقد أن حملها وحبس شقيقيها بتهمة السفاح قد ألحق العار بالعائلة إلى درجةٍ حملت المحافظ على مطالبة العائلة بوعدٍ بعدم إيذائها.[164] لكن والدة الفتاة قتلتها في نهاية المطاف.

وفي هذه الحالة، عُلم أن الشرطة كانت على معرفةٍ مسبقة بأن الفتاة في خطر، لكنها لم تستطع الوصول إلى المكان في الوقت المناسب. وتقول منظمة العفو الدولية والتقارير الصحفية أن الجنود الإسرائيليين استوقفوا الشرطة الفلسطينية عدة ساعات عند حاجز عسكري إسرائيلي يفصل بين رام الله وقرية أبو قاش التي تقطنها الأسرة.[165] ويقول العاملون في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منزل القتيلة في الوقت المناسب لكي يحاولوا إنقاذ حياتها بسبب القيود على الحركة بين القدس والضفة الغربية.[166] وقالت لنا مها أبو دية شماس من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:

كانت المنطقة تحت حظر التجول، وكما نعلم جميعاً كان الإسرائيليون يفرضون حظر التجول أثناء الانتفاضة عن طريق إطلاق النار بقصد القتل على كل من يتحرك. وعند تلك المرحلة من الانتفاضة كانت الشرطة قد توقفت عن العمل بزيّها الرسمي خوفاً من استهداف الجيش الإسرائيلي لها. ومازالت الشرطة تمارس مهامها بأقصى ما تستطيع، ومازالت لديها سلطة أخلاقية تمكنها من أداء مهمتها في إنفاذ القانون. لكن عليهم التحرك بملابس مدنية. وفي تلك الحادثة حاولت الشرطة دخول القرية بالملابس المدنية فقد كان هناك حظرٌ للتجول، لكن الإسرائيليين أطلقوا النار عليهم.[167]

تسهل بعض القوانين في الضفة والقطاع ارتكاب ما يسمى "جرائم الشرف". ويمنح بعضها أحكاماً مخففة وإعفاءاً من العقوبة للرجال الذين يهاجمون قريباتهن المتهمات بالزنا[168]، أو يسمح للقاضي بتخفيض عقوبة المرتكب إلى النصف إذا أسقطت أسرة الضحية حقها.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) النافذ في الضفة الغربية على إعفاء الرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى قريباته عند ارتكابها الزنا من العقوبة. ويمكن تخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل المرأة التي يضبطها في "فراش غير شرعي".[169] وتقضي المادة 98 من القانون عينه بتخفيف عقوبة الفاعل (من الجنسين) الذي يرتكب جريمته في "ثورة غضب" نشأت بسبب فعل خطير أو غير مشروع من جانب الضحية.[170] ولا تشترط المادة ضبط المرأة متلبسةً، كما لا تشترط دليلاً ثابتاًً على خروجها عن الآداب. وفي غزة، ينص قانون العقوبات المصري أيضاً على تخفيف عقوبة قتل المرأة على يد زوجها في حالة الزنا. وهو يصنف قتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة الزنا ضمن خانة الظروف المخففة مما يخفض عقوبة جريمة القتل إلى مجرد جنحة.[171]

لقد شرح لنا أحد النواب العامين أن القانون يسمح للقضاة الفلسطينيين بتخفيض عقوبة الرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى قريباته إذا ضبطها في "فراش غير مشروع" بمقدار يتراوح بين الثلث والثلثين.[172] وهو يقول: "يمكن للقاضي طبعاً أن يأمر بالعقوبة كاملةً إذا أراد. فالأمر عائدٌ لتقديره".[173] لكن النيابة العامة الفلسطينية تقول أن أفراد الأسرة وبعض أفراد المجتمع المحلي يقومون بتخويف القضاة أحياناً للحصول إلى أحكام مخففة في قضايا لا تستفيد من الأعذار المخففة بغير ذلك. وفي هذه الحالات، كما يقول أحد قضاة النيابة:

تأتي العائلة والعشيرة والمجتمع معاً للادعاء بأن المسألة "جريمة شرف" وأن المتهم يجب أن ينال حكماً مخففاً، وأن هناك أعذاراً مخففة. وفي النهاية، ينحني القضاة أمام الضغط، وقد يفرجون عن المشتبه فيه بكفالةٍ قبل المحاكمة، أو قد يجدون مادةً في قانون العقوبات يمكن تطبيقها لمنحه حكماً مخففاً... وفي بعض الأحيان تقوم العائلات بجمع التواقيع من القرية كلها ومن بعض الشخصيات البارزة للقول بأن القرية لا تريد تقديم اتهامات بحق مرتكب الجريمة وأنها لا تعارض تلقيه العقوبة الدنيا.[174]

ويقول قاضٍ لم يشأ الكشف عن اسمه أنه في بعض الحالات "إذا ارتكبت الجريمة في سورة غضب، يخلى سبيل المتهم فوراً". ويضيف: "وفي ذلك تشجيعٌ للجريمة". وهذا ما دفع إحدى المراقبات للقول أن "قتل النساء يلقى التسامح إن لم يلق التشجيع أيضاً من جانب النظام القانوني القائم".[175]

وكما هي الحال في معظم القضايا الجزائية، فإن للقاضي صلاحية تخفيض الحكم إلى النصف إذا "أسقطت" أسرة الضحية حقها في الادعاء بجرم القتل.[176] وفي ما يسمى "جرائم الشرف" تسقط الأسرة حقها بالادعاء في جميع الأحوال تقريباً لأنها تكون متواطئةً في الجريمة. وهكذا يمكن أن ينال مرتكبو هذه الجرائم أحكاماً لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا كان القاتل قد أمضى تلك الفترة في السجن منتظراً صدور الحكم، فقد يخفف القاضي الحكم بحيث يطابق المدة الفعلية التي أمضاها القاتل في السجن. وفي دراستها لهذه القضايا، وجدت د. ناذرة شلهوب كيفوركيان أن:

الأدلة المبنية على الشائعات وتناقل الكلام لعبت دوراً رئيسياً في قرار المحكمة في معظم قضايا قتل المرأة الست هذه. وتبرر القيم الثقافية والتقليدية هذه الأساليب، فهي قيمٌ ترتبط بطهارة المرأة وعفتها وتعتبر أن ما يشاع عن سلوكها يسيء إلى الشرف كما لو كانت قد سلكت ذلك المسلك فعلاً، وهي لا تأخذ الظروف بعين الاعتبار (كأن تكون الضحية حبلى بسبب اغتصابها، أو أن يكون دافع هرب المرأة من البيت هو محاولة الخلاص من أبٍ أو زوجٍ يسيء إليها).[177]

وفي مايو/أيار 2005، سارت في الساحة الرئيسية برام الله مظاهرةٌ ضمت نحو 300 امرأة فلسطينية ودعت إلى تعديلاتٍ تشريعية تحمي النساء من ما يسمى "جرائم الشرف" بعد أن شهد أسبوعٌ واحد قتل ثلاث نساء.[178] وتقول مقالة صحفية أن رجلاً قتل شقيقتيه في القدس الشرقية في مثالٍ واضح على ما يسمى "جرائم الشرف"، كما أن أباً مسيحياً في رام الله اعترف بقتل ابنته البالغة 23 عاماً لأنها أرادت أن تتزوج مسلماً من غير موافقته.[179] وقد دعت المتظاهرات إلى اعتماد تشريع يحمي النساء من القتل.[180]