Kriminalisasi Aspirasi Politik

Pesakitan Politik di Indonesia

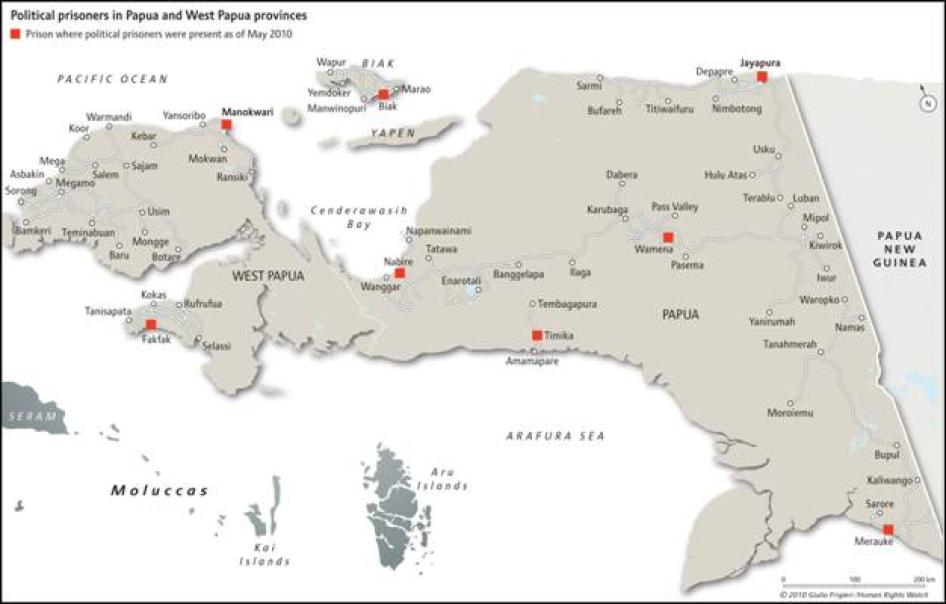

Peta Penjara Para Pesakitan Politik di Indonesia

Ringkasan

Para hakim harus mempertimbangkan tindakan itu lebih sebagai aspirasi politik daripada tindakan yang mengancam jiwa .... Dia hanya membentangkan bendera RMS dan tidak membawa senjata.

—Asmara Nababan, mantan sekretaris jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta soal putusan hukum terhadap Johan Teterisa.

Sejak jatuhnya pemerintahan otoriter Presiden Suharto pada 1998, Indonesia membuat kemajuan penting dalam memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Di antaranya: mengizinkan peningkatan kebebasan berkumpul dan berserikat; secara umum menggelar pemilihan umum yang bebas dan tidak berat sebelah; serta memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak sipil dan politik.

Peningkatan kebebasan berekspresi merepresentasikan kemajuan ini. Meski ada pencapaian menonjol—700 suratkabar dan majalah baru bermunculan dalam tiga tahun setelah Suharto mundur—hak kebebasan berbicara di Indonesia masih dibatasi dalam tiga cara yang signifikan:

- Pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan masih tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dipakai guna membungkam aktivis antikorupsi, pejuang hak asasi manusia, wartawan, konsumen dan sebagainya.[1]

- Pemerintah terus-menerus menjerat hukuman pidana bagi orang-orang yang mengekspresikan keyakinan agama di luar enam agama resmi yang diakui negara; perbedaan agama dan ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama yang tidak diakui negara secara resmi dilarang.[2]

- Pemerintah masih saja mempidanakan bentuk-bentuk ekspresi politik secara damai, yang menyinggung sentimen pro-kemerdekaan terutama dari para aktivis etnis minoritas di Papua dan selatan Kepulauan Maluku.

Laporan ini berfokus pada bagian terakhir. Ia memuat kasus 10 aktivis terkemuka di Papua dan Maluku, kini di dalam sel penjara akibat mengungkapkan pandangan politik, memerinci penyiksaan mereka dan berbagai pelanggaran atas hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Total sekarang ini ada setidaknya 100 orang Papua dan Maluku yang ditahan di penjara-penjara di Indonesia, buntut dari pengungkapan politik secara damai.

Human Rights Watch tidak ambil posisi dalam klaim pemisahan diri dari Indonesia atau di negara manapun. Dan tidak ada maksud dalam laporan ini sebagai bentuk dukungan atau merendahkan aspirasi kemerdekaan bagi para aktivis Papua maupun Maluku. Konsisten dengan hukum internasional, kami mendukung hak setiap individu, termasuk pendukung kemerdekaan, untuk mengungkapkan pandangan politik secara damai tanpa ketakutan atau ditangkap atau bentuk-bentuk aksi balasan.

Presiden Suharto terkenal sangat buruk dalam menangkapi dan memenjarakan kaum oposisi. Mulai dari anggota dan simpatisan partai Komunis pada awal-awal pemerintahannya, hingga pendukung etnis minoritas pro-kemerdekaan pada akhir kekuasaannya. Di bawah rezim Suharto, pemerintah Indonesia telah gagal membedakan antara tindakan kekerasan berbuntut kriminal dan ekspresi damai dari pandangan separatis, yang memperbesar polarisasi politik dan memicu radikalisasi di Timor Timur dan Aceh. Belakangan, konflik-konflik ini telah diselesaikan lewat perjanjian politik dan ribuan pesakitan politik dibebaskan sejak mundurnya Suharto. Namun, sebaliknya, praktik penangkapan terus berlanjut terhadap para pendukung damai dan militan bersenjata di Papua dan selatan Kepuluan Maluku, keduanya sama-sama dituntut pidana.

Sebagian besar kasus dalam laporan ini mendokumentasikan para aktivis yang dipenjara karena mengorganisir demonstrasi dalam upacara pengibaran bendera, melambangkan aspirasi negara merdeka di Papua maupun di selatan Kepulauan Maluku. Pada Desember 2007, pemerintahan Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.77/2007, yang mengatur simbol daerah. Dalam pasal 6, disebutkan larangan memasang bendera atau logo yang memiliki kesamaan dengan “organisasi, kelompok, institusi atau gerakan separatis.” Bendera Bintang Kejora dari Papua maupun Benang Raja dari Republik Maluku Selatan tercantum sebagai keterangan tambahan dalam pasal larangan itu.[3]

Sebagian besar pesakitan politik di Indonesia ini divonis makar di bawah pasal 106 dan 110 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mereka dipenjara 10 tahun atau lebih. Dalam beberapa kasus, mereka disiksa di tahanan polisi. Beberapa menerima penganiayaan serta penolakan bantuan medis selagi di penjara.

Aktivis Maluku, Reimond Tuapattinaya, pertama kali ditahan pada Juni 2007, menggambarkan penyiksaan segera setelah ditangkap:

Kalau mereka pegang besi, kita kena besi. Kalau mereka pegang kayu, ya kita kena kayu. Kabel ya kabel. Sepatu, kepalan tangan. Penganiayaan di markas Densus di Tantui dan Polda Maluku. Ada 14 hari di Tantui disiksa setiap hari. Siang diambil, sore dikembalikan ke tahanan.

Kasus-kasus yang dimuat di sini juga menjelaskan masalah terbesar: menurut aktivis, laporan pers, dan pernyataan beberapa pejabat, lebih dari 100 aktivis pro-kemerdekaan dari kedua wilayah itu kini dipenjara hanya karena mengungkapkan pandangan politik secara damai. Kami tidak dapat mengkonfirmasikan jumlah pesakitan sebenarnya, yang ditangkap semata-mata mereka menggelar ekspresi politik secara damai. Hal ini karena dalam banyak kasus, laporan pengadilan yang menjadi basis putusan penahanan mereka tidak dipublikasi secara terbuka. Namun kasus-kasus di sini menunjukkan pihak berwenang terus saja menangkap dan menahan para aktivis pro-kemerdekaan, yang melakukan aksi non-kekerasan, seperti mengibarkan bendera dan mengorganisir demonstrasi. Bahwa mereka ditangkap, disiksa, ditahan—hal itu mencerminkan praktik pemerintah saat ini.

* * *

Kebebasan berekspresi dilindungi dalam konstitusi Indonesia dan hukum hak asasi manusia internasional. Pasal 28(e) dalam Undang-undang Dasar Indonesia menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28(f) menetapkan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

International Covenant on Civil and Political Rights [Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik] (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia pada 2006, juga melindungi hak kebebasan berekspresi. Dalam pasal 19, “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, tanpa ada batasan, baik secara lisan, tulisan atau dalam bentuk cetak, dan dalam bentuk seni, atau melalui bentuk-bentuk media lain sesuai pilihan.”[4]

Gerakan pemisahan-diri dapat menimbulkan masalah keamanan nasional, dan dalam keadaan tertentu, membenarkan pembatasan terhadap hak kebebasan berbicara yang disebutkan di atas. Pasal 19 dalam ICCPR menyatakan aturan “ … tunduk pada pembatasan tertentu, namun itu hanya boleh dilakukan atas dasar hukum dan seperlunya: … untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan publik atau moral.”[5]

Apakah mengekspresikan nasionalisme etnik atau separatisme dapat mengancam keamanan nasional sangat tergantung pada keadaan setempat.

Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression, and Access to Information [Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi, dan Akses terhadap Informasi], dirilis pada 1995, menguraikan standar-standar yang diterima secara luas tentang batasan keamanan nasional:

Prinsip 5: Tidak ada seorang pun yang dapat diperlakukan sewenang-wenang dalam tahanan, mendapatkan kerugian atau denda karena pendapat dan keyakinan.

Prinsip 6: [Selain dari rahasia negara yang sah,] pengungkapan ekspresi bisa dihukum dengan alasan mengancam keamanan nasional yang hanya berlaku jika pemerintah dapat menunjukkan: (a) ekspresi itu diniatkan untuk menciptakan kekerasan dalam waktu dekat; (b) kemungkinan besar menciptakan kekerasan; dan (c) ada hubungan langsung dan seketika antara bentuk ekspresi itu dan kemungkinan atau terjadinya kekerasan.[6]

Dalam kasus-kasus yang didokumentasikan laporan ini, pemerintah tidak menunjukkan ancaman kekerasan dalam waktu dekat atau adanya hubungan antara pendapat dan kekerasan.

Rekomendasi

Human Rights Watch mengimbau pemerintah Indonesia segera membebaskan tanpa syarat semua orang yang kasusnya didokumentasikan dalam laporan ini. Termasuk semua pesakitan yang dipenjara karena mengungkapkan pandangan politik secara damai. Bagi setiap orang yang dinyatakan terlibat dalam aksi kekerasan atau pelanggaran ilegal, mereka harus dihadapkan pada persidangan baru sesuai dengan standar internasional dan dilayani secara layak.

Kami juga mendesak pemerintah Indonesia mengubah atau mencabut pasal-pasal dalam KUHP yang sering dipakai mempidanakan setiap individu karena aktivitas yang sah secara damai. Termasuk pasal 106 dan 110 dari KUHP tentang “makar”, agar hukum pidana di Indonesia sesuai dengan standar internasional. Sampai laporan ini diterbitkan, pasal-pasal itu mengizinkan pemenjaraan bagi mereka yang terlibat dalam advokasi damai untuk kemerdekaan.

Perbaikan kerangka hukum Indonesia tentang ekspresi pro-kemerdekaan harus konsisten dengan prinsip-prinsip Johannesburg. Ia juga disertai suatu komitmen terbuka yang secara eksplisit tidak menghukum setiap individu hanya karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dan RMS. Undang-undang juga harus membuat perbedaan jelas dan tegas antara menampilkan simbol-simbol pro-kemerdekaan di ruang privat dan di tempat umum, yang tidak harus tunduk pada campur tangan pemerintah. Pemasangan di properti dan kantor-kantor pemerintah mengizinkan pihak berwenang punya keleluasaan untuk mengatur.

Pemerintah Indonesia harus mencabut pasal 6 dari Peraturan Pemerintah No. 77/2007, yang melarang pemasangan logo dan bendera separatis, sesuai standar hak asasi Internasional dan konstitusi Indonesia.

Pihak berwenang harus segera menanggapi laporan terpercaya tentang penyiksaan di dalam penjara, dengan melakukan penyelidikan menyeluruh dan imparsial. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyiksaan harus diminta pertanggung-jawaban secara hukum. Pihak berwenang juga harus meninjau kembali aturan-aturan dan praktik di dalam penjara, serta menjamin para tahanan bebas dari perbuatan sewenang-wenang dari aparat keamanan, sesuai dengan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Kovenan melawan Penyiksaan dan Kekejaman lain, Perlakuan Tak Manusiawi atau Tindakan Merendahkan atau Hukuman], serta United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [Aturan Standar Minimum PBB tentang Perlakuan Para Tahanan].

Terakhir, kami menyerukan pemerintah Indonesia menghapus pembatasan sewenang-wenang atas akses ke seluruh kawasan Papua terhadap para wartawan dan aktivis hak asasi manusia.

Institusi-Institusi pemerintah maupun antar-pemerintah juga punya peran penting. Kami berpendapat pemerintah lain perlu mendorong amandemen atau mencabut pasal-pasal dalam hukum di Indonesia yang mempidanakan setiap individu terkait ekspresi politiknya secara damai. Pekerja Kedutaan asing harus mengunjungi dan memantau situasi para pesakitan politik di penjara Semarang, Malang, Porong, Kediri, Nusa Kambangan (Pasir Putih dan Kembang Kuning), Ambon, dan berbagai lokasi di Papua seperti Abepura, Sentani, Biak, Nabire, Fakfak, Wamena dan Merauke.

Pemerintah Amerika Serikat dan Australia juga harus menghentikan segala pelatihan bagi unit Detasemen 88/Anti-Teror yang terlibat dalam penyiksaan para tahanan RMS setelah protes 29 Juni 2007 di Ambon. Mereka juga harus mendesak pemerintah Indonesia menyelidiki kasus-kasus penyiksaan dan membawa para petugas yang bertanggung-jawab ke hadapan pengadilan.

Metodologi

Human Rights Watch mengumpulkan data tentang para pesakitan politik dalam laporan ini sejak Desember 2008 hingga Mei 2010. Berkunjung ke penjara-penjara di Papua, Kepulauan Maluku dan Jawa. Semua wawancara, kecuali satu, dilakukan langsung dengan berbagai cara oleh seorang peneliti Human Rights Watch, dan dalam sejumlah kasus penting, peneliti mewawancarai para pesakitan berkali-kali. Untuk semuanya, Human Rights Watch secara langsung dan tidak langsung mewawancari lebih dari 50 pesakitan politik di Maluku, Papua, dan Jawa. Demi jaga-jaga kemungkinan aksi balas dendam terhadap mereka yang memfasilitasi wawancara ini, tanggal-tanggal wawancara tidak kami sebutkan.

Dalam memilah kasus-kasus untuk laporan ini, kami berfokus kepada mereka yang dipenjara karena mengungkapkan pandangan politik secara damai, yang tidak menganjurkan penggunaan kekerasan guna mencapai tujuan politik itu.

Satu-satunya kasus dalam laporan ini yang dituduhkan melakukan kekerasan adalah Ferdinand Pakage, pesakitan politik di Abepura, Papua, yang divonis 15 tahun penjara atas dakwaan menikam seorang polisi hingga tewas selama kerusuhan. Situasi dalam kasus Pakage—dia mengatakan menerima penyiksaan agar mengaku selama penyelidikan polisi dan ada beberapa kejanggalan serius dalam persidangannya—menciptakan keprihatinan tentang keadilan hukuman bagi dia.

Pesakitan Politik dari Maluku

Latar Belakang

Gerakan kemerdekaan mulai hadir di selatan Kepulauan Maluku, berpusat di pulau Ambon, sejak 1950, setahun setelah Indonesia mendapatkan kedaulatan. Banyak penduduk lokal di daerah ini menamakan diri bangsa Alifuru. Pada 25 April 1950, para tokoh nasionalis Alifuru dalam Dewan Maluku Selatan, dipimpin Chr. R.S. Soumokil, mengadakan kongres nasional di pulau Ambon dan memproklamirkan Republik Maluku Selatan. Presiden Sukarno membubarkan Republik Indonesia Serikat, serta memilih bentuk negara kesatuan, yang terpusat di Pulau Jawa, hingga memberi dorongan lebih lanjut pemisahan Maluku.

Menanggapi proklamasi RMS, pemerintah Indonesia mengirim pasukan ke Ambon, melaksanakan operasi militer guna menumpas pemberontakan hingga November 1950, namun terus berlanjut hingga kekalahan RMS pada 1966. Banyak tokoh RMS yang selamat memilih mengasingkan diri ke Belanda. Mereka membentuk pemerintahan dalam pengasingan yang berlanjut hingga hari ini.

Walau RMS kini tak memiliki dukungan luas di Maluku, sentimen nasionalis masih bersemayam di pulau-pulau sekitar Ambon. Isu kemerdekaan dan kedaulatan berkobar lagi saat konflik sektarian, antara sebagian besar Alifuru, yang beragama Kristen dan pendatang Muslim dari Jawa dan Sulawesi (migrasi ini telah berlangsung puluhan tahun dengan sokongan pemerintah Indonesia). Kekerasan sektarian meletus pada Januari 1999 di Ambon dan menyebar di seluruh kepulauan, berlanjut hingga 2005. Ribuan orang terbunuh dan puluhan ribu mengungsi karena kerusuhan itu.[7]

Seorang tokoh Ambon, Alex Manuputty, mendirikan Front Kedaulatan Maluku pada Desember 2000. Dia mengklaim konflik Muslim-Kristen hanya dapat ditangani jika Maluku mencapai kemerdekaan dan mendukung pendirian negara Republik Maluku Selatan.[8] Gubernur Maluku Saleh Latuconsina secara resmi melarang FKM pada 2001.

Mengibarkan bendera RMS, terutama pada 25 April—menandai hari peringatan pendirian RMS pada 1950—lantas menjadi metode utama dalam mengekspresikan penolakan terbuka terhadap negara Indonesia. Ekornya, banyak aktivis Alifuru ditangkap menyusul upacara pengibaran bendera. Namun beberapa hukuman paling keras dijatuhkan kepada sekelompok orang yang membentangkan bendera RMS pada 29 Juni 2007 ketika peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon. Acara ini dihadiri Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa tamu asing. Tiga dari pesakitan politik yang kasusnya dimuat dalam laporan ini termasuk mereka yang terlibat dalam insiden itu.

Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku (Tamasu), organisasi yang bekerja untuk membantu para pesakitan Maluku, melaporkan sekarang ini ada 70-75 orang dalam penjara karena keterlibatan mereka dengan politik RMS.[9] Human Rights Watch tidak memiliki akses pada semua data-data legal tentang tuduhan, bukti-bukti, serta dokumen hukum lain terhadap mereka yang dipenjara. Hingga tidak dapat menyatakan secara definitif seluruh 70-75 orang ini dihukum karena perbuatan mengekspresikan pandangan politik secara damai. Namun, dari beragam wawancara dan laporan pers, kebanyakan dari mereka secara jelas masuk dalam kategori itu. Para pesakitan ini termasuk 21 dari 28 orang yang dipenjara terkait peristiwa 29 Juni 2007, serta para aktivis yang terlibat dalam pengibaran bendera RMS dan berbagai bentuk ekspresi politik lain.

Hukuman Keras Membentangkan Bendera

Pada 29 Juni 2007, dalam perayaan Hari Keluarga Nasional di Stadion Merdeka, Ambon, 28 penari Alifuru memasuki stadion, yang dijaga ketat, lantas menari cakalele, sebuah tarian perang tradisional, dan membentangkan bendera Republik Maluku Selatan. Seorang guru sekolah dasar, Johan Teterisa, memimpin penari, yang sebagian besar dari desa Aboru, Pulau Haruku, terletak di timur Pulau Ambon. Peristiwa terbuka ini bikin malu Presiden Yudhoyono di hadapan diplomat internasional. Dalam pidato setelah tarian, SBY mengatakan bahwa “tidak ada toleransi” di Indonesia bagi separatisme.

Para pejabat dan polisi Ambon bereaksi dengan menangkap sejumlah penari[10] dan membawa mereka ke markas Detasemen 88/Anti-Teror di Tantui, Ambon.[11] Kepolisian Ambon lantas melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap RMS dan menahan sekitar 100 orang yang dituduh aktivis kemerdekaan Alifuru. Teterisa dan Ferdinand Waas, raja dari kampung Hutumuri di Ambon, yang menasehati para penari, diadili atas tuduhan makar dan menerima hukuman penjara lama.

Menurut Teterisa, polisi-polisi dari Detasemen Khusus 88/Anti-Teror minta dia menandatangi surat pernyataan yang menyerukan pembubaran Front Kedaulatan Maluku. Teterisa adalah tokoh FKM di Aboru.

Menurut Teterisa, saat dia menolak menandatangi dokumen itu, polisi memukul berulangkali sekitar 12 jam setiap hari selama 11 hari. Beberapa dari mereka memukul dengan batang besi dan batu, serta menyayat dengan bayonet. Pada 30 Juni 2007, empat polisi dari Detasemen 88 memukul bertubi-tubi dengan tongkat dan dibawa ke luar kantor, lantas menendang berkali-kali. Dia berguling-guling hingga masuk ke pantai. Mereka terus memukul dia di dalam air. Pada kesempatan lain, para petugas menendang Teterisa hingga keluar dari ruangan di lantai dua dan jatuh ke lantai satu lewat anak tangga. Teterisa berkata kepada Human Rights Watch bahwa dada remuk, beberapa tulang rusuk patah, serta tubuh lebam-lebam hitam.[12]

Saat para interogator menyadari penyiksaan ini gagal memaksa Teterisa menandatangi surat itu, para petugas lain datang dan berusaha memperlakukan dengan pendekatan lebih halus. Mereka bilang, jika dia menandatangani surat, pemerintah Ambon akan menyediakan sejumlah dana untuk meningkatkan perikanan di sekitar rumah Teterisa di Aboru. Teterisa menolak. Petugas-petugas itu menawarkan jaminan jika Teterisa bekerja-sama, mereka akan memberi bantuan pendidikan bagi tiga anak Teterisa hingga ke tingkat perguruan tinggi. Sekali lagi Teterisa menolak.

Suatu malam, Juli 2007, sekitar pukul 23:00, beberapa petugas membawa Teterisa ke Stadion Merdeka untuk melihat tempat kejadian dia menari. Dia diborgol dan berjalan dengan todongan pistol. Teterisa berkata kepada Human Rights Watch: “Beta terus berdoa. Beta takut dihabiskan malam itu.” Dia mengatakan mereka tampaknya berpendapat dia seorang separatis yang tak bisa dibujuk.“Media juga bikin tekan banyak. Beta pikir mereka cuma punya satu pilihan: bunuh beta.” Para petugas tak melepaskan borgol. Ternyata Teterisa malam itu hanya diminta menunjukkan tempat kejadian, cerita rute dia masuk stadion, lalu dibawa kembali ke tahanan.

Polisi juga menangkap aktivis Reimond Tuapattinaya pada 2 Juli 2007. Kepolisian sebelumnya menggerebek sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat berkumpul para penari Hari Keluarga Nasional. Mereka menemukan sebuah CD yang menunjukkan Tuapattinaya ikut upacara pengibaran bendera RMS di daerah Siwang, luar kota Ambon. Anggota regu Detasemen 88/Anti-Teror menyiksa Tuapattinaya bertubi-tubi selama 14 hari di markas besar mereka di Tantui, Ambon.

Tuapattinaya berkata, “Kami mengalami penganiayaan lebih dari Jemaah Islamiyah. Kami ditelanjangi. Kita dibuka pakaian, tinggal celana dalam, tidur dikasih di atas tegel, pagi-pagi disuruh merayap, ditendang, diinjak. Kalau mereka pegang besi, kita kena besi. Kalau mereka pegang kayu, ya kita kena kayu. Kabel ya kabel. Sepatu, kepalan tangan. Penganiayaan di markas Densus di Tantui dan Polda Maluku. Ada 14 hari di Tantui disiksa setiap hari. Siang diambil, sore dikembalikan ke tahanan.”[13]

“Salah satunya, komandan Densus …, bukan orang Ambon. Rata-rata banyak orang Ambon tapi inti pertama dia. Pakaian preman semua. Saya sempat ditahan di Waiheru,” kata Tuapattinaya kepada Human Rights Watch.[14]

Tiga bersaudara—Arens, Ruben, dan Yohanis Saiya—juga ambil bagian dalam pengibaran bendera RMS pada 29 Juni 2007. Mereka ditangkap dan dibawa ke markas besar Detasemen 88, tempat mereka dipukul dengan batang kayu dan besi, ditendang sepatu boot, serta kepala mereka dibenturkan ke tembok. Mereka berkata kepada Human Rights Watch, para interogator adalah polisi-polisi berpakaian preman.

Arens Saiya, yang tertua dari mereka, menurut catatan medis, menderita pandarahan usus dan sistem saluran kencing. Dia bilang, kebanyakan interogator bukan orang Ambon, termasuk komandan. “Beta ada pukul begitu parah, lebih susah dari teroris, hanya karena beta menari cakalele.” Dia mendapatkan perawatan medis seadanya saat rawat opname di sebuah rumah sakit Semarang, Maret hingga Mei 2010. Dia masih mengalami kesulitan kencing.[15]

Polisi dari Detasemen 88 memukul Ruben Saiya bertubi-tubi hingga mematahkan tulang rusuk serta menyebabkan pendarahan besar dari kepala. Dia menolak perawatan medis untuk luka-luka ini. Sekarang, setelah pemukulan, Ruben masih menderita efek buruk: “Beta sakit kepala terus. Bikin beta susah tidur.” Mereka juga menyeretnya ke pantai sekitar laut Ambon dan menenggelamkan berulangkali ke dalam air. Ruben berkata mereka membenamkannya ke dalam air laut, “Hancur-hancur, Pak. Itu tidak bisa dibilang lagi.” Dia dimasukkan ke air laut di Tantui. Diguling di atas air. “Kita dipukul dan disuruh merayap di aspal dengan dada. Banyak yang pukul, Resmob, Detasemen 88, Buser. Semua orang Ambon dan orang Jawa. Namun lupa nama mereka. Dorang semua intel. Saya tidak tahu namanya. Dipukul dengan balok, batu, sangkut, popor senjata, macam-macam alat. Banyak. Pokoknya, penyiksaan itu di atas teroris. Lebih dari teroris.” Dia masih menderita karena penyiksaan ini dan sering muntah darah di penjara Kembang Kuning, Pulau Nusa Kambangan. Dia divonis 20 tahun penjara. Saudara bungsu mereka, Yohanis, masih remaja saat polisi menangkap dan menyiksanya. Kini dia dipenjara bersama Ruben di Kembang Kuning.[16]

Pihak berwenang juga menyiksa para aktivis lain dari RMS, yang terlibat dalam aksi damai, meski tak sebanyak orang-orang yang beraksi di Stadion Merdeka, 29 Juni 2007. Umumnya, orang Alifuru melakukan aksi pengibaran bendera RMS, terutama mendekati 25 April, saat ulang tahun RMS.

Leonard Hendriks, aktivis RMS, berkata menderita sakit kepala terus-menerus di bagian kepala kanan dan muka. Hendriks mengatakan polisi Tantui memukul dia dengan tangan kosong pada kepala samping kanan dan menyundut dengan rokok. Kini dia dipenjara di Malang.[17]

Pesakitan RMS lain, Johny Sinay, berkata sesekali memakai kursi roda karena luka-luka yang diderita saat polisi menyiksa di Tantui. Pada akhir 2009, dia pingsan di dalam sel penjara Malang. Ini buntut dari pemukulan di sekujur kaki, paha, dan punggung yang membuat kaki begitu sakit. Sinay minta seorang petugas di penjara Malang mengizinkan dokters spesialis memeriksa jaringan saraf, namun permintaan ini ditolak.[18]

Polisi menangkap Frejohn Saiya, kini di penjara Malang, setelah dia ambil bagian dalam pengibaran bendera RMS. Dia berkata polisi menyiksa selama enam hari di markas Detasemen 88, Tantui. Saat itu rambutnya masih gondrong, dan dia dijambak lantas kepala dibenturkan berulangkali ke tembok serta dipukul dengan sebuah balok besi. Polisi memaksa dia tidur di lantai tahanan dengan badan telanjang, cuma pakai celana dalam. [19]

Penjara Lowokwaru di Malang, Jawa Timur, tempat enam pesakitan politik RMS kini dipenjara. Para pesakitan ini tidak mendapatkan pelayanan minum air bersih dan malahan minum air keran penjara. Beberapa masih menderita masalah kesehatan, buntut dari pemukulan dan penyiksaan polisi selama interogasi di Ambon pada 2007. ©2009 Human Rights Watch

Mereka yang Ditangkap

Johan Teterisa

Johan Teterisa, lahir pada 1961, sebelum dipenjara dia seorang guru sekolah dasar di desa Aboru, dekat Ambon. Dia anggota Republik Maluku Selatan. Pada 3 April 2008 divonis penjara seumur hidup atas dakwaan makar dengan memimpin 27 penari membawa bendera RMS sebagai tanda protes terhadap pemerintah Indonesia pada 29 Juni 2007, di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Stadion Merdeka, Ambon. Para penari seketika ditangkap dan dibawa ke markas Detasemen Khusus 88/Anti-Teror di Tantui, Ambon, tempat mereka mengalami penyiksaan.

Kejaksaan negeri menuntut Teterisa dan lebih dari 50 rekannya dengan dakwaan makar di bawah pasal 106 dan 110 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengadilan negeri Ambon memvonis bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Teterisa terkejut ketika mendengar putusan itu. Asmara Nababan, mantan sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, mengatakan hakim di pengadilan Ambon tidak mempertimbangkan fakta bahwa Teterisa melakukan aksi tanpa kekerasan. “Para hakim harus mempertimbangkan tindakan itu lebih sebagai aspirasi politik daripada tindakan yang mengancam jiwa,” kata Nababan kepada Jakarta Post. “Dia hanya membentangkan bendera RMS dan tidak membawa senjata.” Pengadilan Ambon menghukum 19 penari karena makar, menjatuhkan vonis antara 10 dan 20 tahun penjara.[20] Dalam tingkat kasasi, hukuman Teterisa dikurangi menjadi 15 tahun.

Pihak berwenang juga mengincar keluarga Teterisa. Istrinya, Martha Leonora Sinay, dijadikan tersangka. Polisi menuduh Sinay tahu tentang pertemuan RMS yang diadakan di rumah Teterisa di desa Aboru. Sinay melarikan diri dan bersembunyi di hutan selama tujuh bulan. Ketiga anak mereka terpaksa tinggal bersama kerabat.[21] Kini Sinay telah kembali dan tinggal di desanya.

Pada 10 Maret 2009, pemerintah Ambon tanpa diduga memindahkan Teterisa dan 36 pesakitan politik lain, termasuk mereka yang divonis dalam aksi 29 Juni 2007, serta para aktivis pro-kemerdekaan, dari Ambon ke Pulau Jawa. Di Jawa, mereka dipenjara di Porong (tujuh narapidana), Kediri (enam orang), Semarang (enam orang), dan Malang (enam orang termasuk Teterisa). Duabelas pesakitan lain dikirim ke Pulau Nusa Kambangan, selatan Jawa; setengah dari mereka dibawa ke penjara Permisan dan separuh lagi ke penjara Kembang Kuning.

Teterisa berkata kepada Human Rights Watch, pemenjaraan di Jawa membuat hidup lebih sengsara karena mereka kini sangat sulit bertemu keluarga. Keluarga mereka takkan mampu melakukan perjalanan lewat udara ke Jawa dari Ambon dan menumpang kapal, selain perjalanan darat juga tidak praktis atau tak mudah.[22]

“Tidak mungkin buat anak dan isteri lihat Bapa mereka di Malang. Terlalu jauh. Dan hukuman penjara beta 15 tahun,” ujar Teterisa.

Reimond Tuapattinaya

Reimond Tuapattinaya, umur 41 tahun, seorang Ambon yang bekerja sebagai supervisor konstruksi di Dili, Timor Timur, dari 1991 hingga 1999. Polisi menahan Tuapattinaya pada 2 Juni 2007, setelah mereka mengidentifikasi turut berpartisipasi dalam upacara pengibaran bendera RMS di Ambon, 25 April 2006. Polisi menemukan sebuah CD berisi film dengan gambar dia dalam peristiwa itu, membawa sebagai barang bukti guna menjerat Tuapattinaya dengan dakwaan makar, menurut pasal 106 dan 110 dalam KUHP. Pengadilan negeri Ambon memvonis Tuapattinaya tujuh tahun penjara. Pada awalnya dia dipenjara di Ambon tapi dipindahkan ke penjara Kediri, Jawa Timur, pada 11 Maret 2009.

Tuapattinaya lahir di desa Itawaka di Pulau Saparua, lepas pantai selatan Ambon, pada 1 Januari 1969. Orangtua petani. Setelah lulus dari sekolah teknik pada 1990, dia mendapat pekerjaan sebagai supervisor di sebuah perusahaan konstruksi di Timor Timur, yang saat itu masih di bawah pemerintahan Indonesia.

Dia tidak terlibat dalam kegiatan politik sampai kejatuhan Presiden Suharto. Pada Januari 1999, Presiden B.J. Habibie, pengganti Suharto, mengizinkan penduduk Timor Timur mengadakan referendum dengan opsi merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Beberapa penduduk Timor Timur minta saran kepada Tuapattinaya bagaimana seharusnya mereka memberikan pilihan dalam referendum. “Contoh saya sendiri,” katanya kepada mereka, “Lebih baik kau pilih merdeka saja. Maluku kaya tapi kenapa kita harus merantau?”

Ketika dia kembali ke Ambon pada Juli 2000, daerah itu sedang dalam kekerasan sektarian yang brutal antara umat Islam dan Kristen yang diklaim menewaskan ribuan nyawa antara 1999 dan 2005.[23] Tuapattinaya berpendapat, pihak berwenang bertindak tak adil dalam menangani kerusuhan itu: “Banyak tentara dikirim. TNI ada 21 SSK … juga Brimob. Tapi kenapa setiap gereja-gereja yang dijaga TNI bisa jebol? Bisa luluh lantak? Sebagai orang Maluku, saya punya nurani. Saya pertanyakan dalam hati nurani saya. Siapa yang benar? Siapa yang salah?”[24]

Dia mulai bergabung dalam persekutuan doa di rumah Alex Manuputty di daerah Kudamati, lingkungan mayoritas Kristen di Ambon. Ketika Manuputty, seorang Kristen dan dokter, mendeklarasikan pembentukan Front Kedaulatan Maluku pada 18 Desember 2000, Tuapattinaya ikut membantu.

Polisi mulanya menangkap Tuapattinaya pada 25 April 2004, setelah dia mengikuti upacara pengibaran bendera di Ambon untuk memperingati 54 tahun berdirinya RMS. Pengadilan negeri Ambon memvonis dua tahun penjara dengan tuduhan makar. Dia dibebaskan setahun lebih cepat, pada 25 Desember 2005, karena berlaku baik di dalam penjara.[25]

Tuapattinaya meneruskan aktivitas politik setelah dibebaskan dari penjara hingga kembali ditahan pada Juni 2007. “Selama pemerintah Indonesia tidak pernah menjelaskan kepada saya, benarkah RMS dalam hukum internasional, saya tidak akan mundur. Ketidakadilan terhadap rakyat Maluku terus berlangsung. Saya tidak menyesal. Saya tidak pernah mundur dari garis komitmen saya. Saya tidak pernah merugikan siapapun.”

Kini di penjara Kediri, dia berbagi sel bersama lima aktivis RMS lain.

Ruben Saiya

Ruben Saiya seorang petani usia 27 tahun yang lahir di desa Aboru, Pulau Haruku, dekat Ambon. Kini dia ditahan di penjara Kembang Kuning, Pulau Nusa Kambangan, lepas pantai selatan Jawa. Pada 29 Juni 2007, dia termasuk salah satu dari 28 penari yang membentangkan bendera RMS di depan Presiden SBY. Dia ditangkap dan pengadilan negeri Ambon memutus bersalah karena tindakan makar di bawah pasal 106 dan 110 dalam KUHP. Dia dihukum penjara 20 tahun. Kedua saudaranya, Arens dan Yohanis, juga bergabung dalam protes tarian itu. Mereka divonis penjara 8 dan 17 tahun, masing-masing ditahan di penjara Semarang dan Kembang Kuning.

Saiya berkata kepada Human Rights Watch, penduduk desa Aboru memutuskan melakukan tarian sebagai tindakan protes atas penderitaan mereka di pulau sendiri. “Saya tujuan demi tanah air. Hak-hak tanah air saya dijajah. Di Maluku kita tidak bisa hidup … kasihan hidupnya. Kita tidak bisa dapat kerja. Orang Indonesia benci sama kita,” ujarnya.

Ketika pengadilan Ambon mengumumkan putusan sidang, istrinya, Johanna Teterisa, pingsan di ruangan pengadilan. “Saya sudah lupa semua. Saya cuma tahu ancaman saya 12 tahun tapi keputusan 20 tahun penjara. Patah saya punya semangat. Resah. Isteri saya menangis, sampai semaput-semaput. Saya tidak tahu lagi,” ujar Saiya. Karena ongkos yang mahal dan beban kebutuhan logistik, istrinya tak mampu berkunjung ke Jawa untuk menjenguk Saiya.[26]

Ferdinand Waas

Ferdinand Waas, lahir pada 1948, seorang tentara Angkatan Darat Indonesia, bertugas di Timor Timur pada 1980-an dan 1990-an. Setelah mengundurkan diri saat jabatan sebagai kapten, dia bergabung dengan RMS. Dia mengikuti kegiatan RMS dengan menggunakan rumahnya sebagai rencana protes tarian pro-kemerdekaan di Stadion Merdeka, Juni 2007. Dia ditangkap dan Oktober 2007 pengadilan negeri Ambon menyatakan bersalah atas tuduhan makar, divonis penjara 10 tahun.[27]

Keluarga Waas merupakan keluarga raja yang mengatur desa Hutumuri, Ambon. Ayahnya, Dominggus Waas, menggantikan kakeknya sebagai raja di sana. Ferdinand bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia dan bertugas di Balation Infanteri 731di Ambon dan Para Batalion 733.

Pada 1985, Ferdinand Waas bertugas di Timor Timur di sebuah pos komando teritorial Angkatan Darat di kabupaten Manufahi. Pada 1992-1997, militer menunjuk dia sebagai dewan kota di kabupaten Manufahi.

Pada 1999, dia mundur dari tentara dan kembali ke desa Hutumuri. Penduduk desa meminta dia sebagai raja. Pada 2005 pemerintah Indonesia secara resmi melantik sebagai kepala desa Hutumuri.

Dalam rencana pertemuan di Hutumuri, 27 Juni 2007, dia menyarankan para penari Aboru tidak membawa barang logam apapun karena peralatan semacam itu bisa jadi menciptakan kesan bahwa mereka sedang merencanakan kekerasan. “Tombak, pedang … semua dibuat dari kayu,” katanya. Dia juga memberitahu para penari bagaimana mendapatkan kartu tanda masuk menuju stadion dalam acara itu.

Dia ditangkap bersama para penari di stadion dan ditahan di markas Detasemen 88/Anti-Teror di Tantui, Ambon. Dia mengatakan bahwa petugas polisi memukul dengan tongkat bilyar, potongan kayu dan batang besi. “Mereka tahu saya pensiunan kapten TNI, saya pikir mereka memukul saya lebih keras, seolah-olah saya masih muda,” ujarnya.

Pesakitan Politik Papua

Latar Belakang

Provinsi Papua dan Papua Barat (di sini secara bersama disebut “Papua”) menempati setengah bagian barat dari Pulau New Guinea. Tidak seperti bagian lain dari Indonesia yang mendapat kemerdekaan pada 1945, Papua masih di bawah administrasi Kerajaan Belanda hingga 1960-an.

Pada 1 Desember 1961, Papua Raad, sebuah lembaga yang disponsori pemerintah kolonial Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara berdaulat, dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora.

Presiden Sukarno berpendapat Papua harus menjadi bagian dari Indonesia dan menuduh Kerajaan Belanda berusaha menciptakan “negara boneka” di depan pintu Indonesia. Pada 1962, Sukarno memerintah pasukan Indonesia untuk menyerbu Papua. Pemerintah Amerika Serikat turun tangan dalam proses diplomasi. Setelah negosiasi, Indonesia dan Belanda pun setuju menunjuk PBB mengadakan sebuah referendum bagi Papua. Penentuan Pendapat Rakyat, yang disponsori PBB ini berlangsung pada 1969. Ia hanya diwakili 1,054 warga Papua yang sebelumnya ditentukan pemerintah Indonesia. Mereka bulat-bulat memilih integrasi dengan Indonesia. Banyak penduduk Papua memandang “Penentuan Pendapat Rakyat” ini merupakan manipulasi bagi Indonesia menduduki Papua.[28]

Selama lima dekade terakhir, dukungan untuk merdeka kian menyebar, ketidaksukaan terhadap pemerintah Indonesia makin hari makin menyebar, orang Papua kehilangan tanah-tanah adat bagi proyek-proyek pembangunan, dan gelombang para pendatang dari daerah-daerah di seluruh Indonesia meningkat. Dukungan itu dalam bentuk gerakan gerilya bersenjata, Organisasi Papua Merdeka, maupun serangkaian inisiatif nonkekerasan. Taktik umum yang dipakai para pendukung kemerdekaan secara damai adalah menaikkan bendera Bintang Kejora dalam upacara terbuka, terutama sekali pada peringatan 1 Desember.

Setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada 1998, pemerintah Indonesia untuk beberapa saat mengizinkan bendera Bintang Kejora berkibar. Syaratnya, ditempatkan berdampingan dengan bendera merah-putih dan tinggi bendera Bintang Kejora lebih rendah dari tinggi bendera Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid menganggap bendera Bintang Kejora merupakan simbol kultural rakyat Papua. Upaya Jakarta untuk meredam keluhan Papua termasuk memberikan status daerah Otonomi Khusus pada 2001, meliputi pelimpahan kekuasan lebih besar secara politik dan keuangan bagi provinsi ini. Undang-undang Otonomi Khusus juga secara eksplisit mengizinkan simbol-simbol identitas Papua ditampilkan terbuka, seperti bendera dan lagu kebangsaan rakyat Papua. Namun kemudian menaikkan bendera Bintang Kejora dilarang oleh Peraturan Pemerintah nomor 77/2007. Pengadilan Indonesia juga terus mempidanakan mereka yang menyebarkan sentimen pro-kemerdekaan, terkait pengibaran bendera, dengan dakwaan makar. Melarang bentuk-bentuk pengungkapan ekspresi damai.[29]

Nazarudin Bunas, kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jayapura, menyatakan pada Februari 2010 bahwa terdapat 48 pesakitan Papua yang divonis makar.[30]

Kasus Para Tapol

Filep Karma

Filep Jacob Semuel Karma, umur 51 tahun, telah ditahan di penjara Abepura selama lima tahun. Pada Mei 2005, pengadilan negeri Abepura menyatakan bersalah dengan tuduhan makar setelah mengorganisir aksi pro-kemerdekaan pada 1 Desember 2004, dan dihukum 15 tahun penjara. Dia telah menikah dan memiliki dua anak perempuan remaja.[31]

Karma lahir pada 1959 dari keluarga terpandang di Papua. Ayahnya, Andreas Karma, seorang birokrat berpendidikan Belanda. Dia termasuk bupati paling populer di Papua. Selama dua periode, dia ditunjuk sebagai bupati Wamena pada 1970-an serta Serui pada 1980-an, juga dua periode. Total dia jadi bupati selama 20 tahun. Sepupu Filep, Constant Karma, mantan wakil gubernur Papua dan sekarang kepala Komisi Pemberantasan AIDS di Papua.

Pada awal 1970-an, Karma sering mendengar papa dan oom bicara diam-diam tentang perlakuan sewenang-wenang pemerintah Indonesia terhadap penduduk asli Papua. Mereka berkata penganiayaan ini jauh lebih buruk dari penderitaan masyarakat Papua di bawah administrasi Kerajaan Belanda. Ketika usia sekolah menengah pertama, Karma ingin berjuang melalui cara-cara politik ketimbang kekerasan. Pada 1979, dia studi ilmu politik di Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah. Dia lulus pada 1987 dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Jayapura.

Pada 1997, dia menerima beasiswa untuk mengikuti kursus 11 bulan di Asian Institute of Management, Manila. Ketika kembali ke Indonesia pada 1998, dia berkeliling Jawa dan mempelajari tentang protes mahasiswa yang meluas terhadap pemerintahan diktator Suharto.

Sekembali ke Papua, Karma mulai mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pada 2 Juli 1998, dia ikut mengorganisasi aksi besar-besaran pro-kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di dekat menara air pelabuhan di kotanya, Biak, Papua. Bentrokan terjadi dan mengakibatkan belasan polisi luka-luka. Pada 6 Juli, militer Indonesia mengambil-alih Pulau Biak dan menembaki para pengunjuk rasa. Jumlah korban tewas belum diketahui. Banyak mayat dilaporkan dimuat ke dalam truk dan diduga dibuang ke laut dari dua kapal TNI Angkatan Laut.[32] Penduduk Biak menyatakan mereka menguburkan sejumlah mayat yang ditemukan di pantai sekitar Biak.

Karma menduga banyak mayat dikubur seadanya di pulau-pulau kecil dekat Biak, dan dia memperkirakan lebih dari 100 pemrotes terbunuh. Sepengetahuan Human Rights Watch, pemerintah Indonesia gagal melakukan penyelidikan serius atas insiden itu maupun menuntut pertanggung-jawaban para pelaku pembunuhan. Tanpa penyelidikan independen dan imparsial guna memastikan pertanggung-jawaban, memori pembunuhan ini akan terus mengobarkan ketegangan serta perkiraan korban tewas yang bervariasi akan tetap beredar.[33]

Karma terluka di kaki oleh peluru karet yang ditembakkan militer pada 6 Juli 1998. Polisi menangkap dan membawa dia ke dalam tahanan dari 6 Juli sampai 3 Oktober 1998. Pada 25 Januari 1999, pengadilan negeri Biak menyatakan dia bersalah dengan tuduhan makar karena memimpin aksi dan berpidato selama insiden protes itu. Lalu menjatuhkan hukuman penjara 6,5 tahun. Karma mengajukan banding. Dia bebas demi hukum pada 20 November 1999.

Setelah bebas, dia bergabung dengan Forum Mantan Tahanan dan Narapidana Politik TPN-OPM. Salah satu kerjanya termasuk membantu para tahanan Papua dan keluarga korban. Ketua mereka, John Mambor, bergabung dalam Presidium Dewan Papua dan memimpin kelompok utama dalam dewan yang mewakili mantan pesakitan politik.

Pada 10 November 2001, anggota-anggota Komando Pasukan Khusus, sebuah elit militer Indonesia, membunuh pemimpin Papua, Theys Eluay, ketua umum Presidium Dewan Papua. Pembunuhan ini secara dramatis meningkatkan ketegangan politik di Papua. Tiga tahun kemudian, Karma mengorganisir sebuah upacara peringatan 1 Desember 2004—menandakan ulang tahun kedaulatan Papua. Peristiwa ini dihadiri ratusan pelajar dan mahasiswa Papua, yang berteriak “merdeka!” serta memasang bendera Bintang Kejora. Mereka juga menyerukan penolakan terhadap Otonomi Khusus yang dinilai gagal.[34]

Ketika para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Bintang Kejora, polisi berusaha membubarkan paksa unjuk rasa itu. Bentrokan pecah dan kerumunan orang menyerang polisi dengan balok kayu, batu dan botol. Polisi merespon dengan tembakan ke arah kerumunan. Karma segera ditahan dan dituduh makar—dan dipenjara sejak itu. Pada 27 Oktober 2005, pengadilan negeri Abepura menghukum 15 tahun penjara. Rekannya, Yusak Pakage, divonis 10 tahun penjara.

Kini Filep Karma mungkin satu dari pemimpin Papua yang paling populer. Dia diterima di kalangan orang Pegunungan Tengah dan kaum pesisir. Dia tak pernah menganjurkan kekerasan untuk mencapai tujuan itu. Dia berkata, “Kami ingin membuka suatu dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia, suatu dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti kami tidak pakai cara-cara kekerasan.”[35]

Karma berkata pihak berwenang menolak dia mendapatkan perawatan medis padahal sangat dibutuhkan.[36] Pada Agustus 2009, dia bilang kepada teman-temannya kesulitan kencing. Dia minta bantuan medis dari karyawan penjara Abepura di Jayapura, dan kepala sipir penjara Anthonius Ayorbaba memerintahkan Karma dibawa ke klinik penjara. Staf klinik cuma menganjurkan Karma minum banyak air serta istirahat. Akhirnya, melalui dukungan media dan lembaga-lembaga nonpemerintah, pihak penjara membawa Karma ke rumah sakit Dok Dua pada 18 Agustus 2009.

Pesakitan Filep Karma dalam penjara di Abepura, 17 Agustus 2009, yang mengalami kesulitan kencing kronis. Setelah menolak permintaannya agar diobati di rumah sakit, petugas penjara malahan berkata agar dia minum banyak air dan tiduran dengan kaki diangkat. Hanya sesudah suratkabat Bintang Papua mempublikasikan foto ini, diambil seorang reporter, petugas penjara setuju membawa Karma ke rumah sakit Dok Dua. ©2009 Bintang Papua/Hendrik Yance Udam

Dokter di rumah sakit Dok Dua mengobati Karma beberapa waktu antara Agustus dan Oktober 2009. Akhirnya mereka merekomendasikan Karma secepatnya dibawa ke unit pengobatan urologi, yang kata mereka hanya bisa dilakukan di Jakarta.[37] Karma membuat permintaan resmi kepada penjara Abepura agar bisa dibawa ke Jakarta guna menjalani operasi. Namun, kepala penjara Ayorbaba mengatakan kepada anggota keluarga Karma bahwa tak punya wewenang memerintahkan pemindahan semacam ini. Dia juga menambahkan pemerintah Indonesia tak punya uang guna mengobati Karma ke Jakarta. Aryorbaba mengatakan, agar anggota keluarga Karma minta izin pemindahan ini ke Nazarudin Bunas, kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jayapura. Namun ketika mereka mendatangi Bunas, dia bilang keluarga Karma minta Ayorbaba menulis surat dan mengatakan pemerintah Indonesia tak punya anggaran mengirim Karma ke Jakarta.[38]

|

Sekelompok aktivis mulai menggalang dukungan pada 8 Maret 2010, meminta sumbangan terbuka guna membantu pengobatan Filep Karma dan Ferdinand Pakage. Mereka mengumpulkan Rp 25 juta dalam dua hari pertama penggalangan dana. ©2010 Garda Papua |

Antara Desember 2009 dan Februari 2010, Karma dan keluarga, serta para simpatisan, bernegosiasi dengan pejabat Indonesia untuk pemindahan medis. Pada Maret 2010, sebuah koalisi lembaga nonpemerintah bernama Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua mulai menjalankan kampanye pengumpulan dana bagi Karma dan Ferdinand Pakage agar punya uang cukup membawa Karma ke Jakarta. Namun Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ayorbaba tetap menolak untuk memproses izin itu.[39] Karma berkata kepada Human Rights Watch, “Saya dulu juga pegawai negeri. Tapi saya tidak pernah punya pengalaman memakai birokrasi untuk mempersulit orang sakit.”[40]

Seorang aktivis mahasiswa memegang kotak sumbangan untuk membantu para pesakitan politik di simpang jalan di Abepura, Maret 2010. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintah Indonesia menolak mengirimkan tahanan politik untuk perawatan medis yang dibutuhkan dengan alasan tak cukup dana. ©2010 Garda Papua

Pada awal Mei 2010, setelah ada banyak keluhan pelanggaran hak asasi manusia di penjara Abepura, pemerintah Indonesia mengirim kepala penjara baru, Liberty Sitinjak, menggantikan Ayorbaba sebagai kepala sipir penjara Abepura.[41] Pada 27 Mei, Departemen Kesehatan mengirimkan dokter dari Jakarta ke Abepura untuk memeriksa kondisi kesehatan Karma dan menyatakan dia bisa menjalani operasi urologi di rumah sakit Makassar. Sampai laporan ini diterbitkan, operasi belum juga dilakukan.[42]

Buchtar Tabuni

Buchtar Tabuni, umur 31 tahun, pemimpin Komite Nasional Papua Barat, organisasi pro-kemerdekaan yang berkembang kian radikal sejak penangkapannya.[43]

Ditahan pada 3 Desember 2008, di rumah dia di Sentani, dekat bandara Sentani, Jayapura, karena memimpin aksi protes atas penembakan saudaranya, Opinus Tabuni. Dia menerima hukuman tiga tahun penjara di bawah pasal 160 dalam KUHP tentang menghasut kebencian terhadap pemerintah Indonesia. Kejaksaan juga menuntut Tabuni dengan dakwaan makar (pasal 106 dan 110), tapi hakim melepaskan dua tuntutan itu dan menghukum dengan pasal 160.

Tabuni lahir pada 1979 di Papani, sebuah desa kecil 20 kilometer sebelah barat Wamena, daerah Pegunungan Tengah Papua. Tentara Indonesia membunuh pamannya pada 1979. Pada 1998, Tabuni pergi kuliah ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk studi teknik mesin.

Dia terlibat lebih aktif dalam politik setelah seorang saudara jauhnya, Opinus Tabuni, terbunuh oleh peluru nyasar ketika turut serta dalam demonstrasi damai merayakan Hari Masyarakat Adat PBB, 9 Agustus 2008 di Wamena. Banyak polisi, intelijen, dan serdadu militer Indonesia mengawasi demonstrasi itu saat Opinus tersungkur dan tewas.

Buchtar Tabuni membantu pendirian Komite Nasional Papua Barat di Sentani. Pada 16 Oktober 2008, KNPB melakukan unjuk rasa di Papua dan Jawa untuk menyambut pembentukan International Parliamentarians for West Papua di London. Pada 1 Desember 2008, KNPB mengorganisir perayaan damai hari kemerdekaan Papua di pemakaman Sentani, tempat Theys Eluay dikuburkan. Mengingat pemerintah Indonesia melarang pengibaran bendera Bintang Kejora, Buchtar Tabuni bersama para aktivis membuat bendera Bintang Kejora ukuran kecil-kecil, terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai sebuah “bendera” tapi sudah cukup terlihat berkibar-kibar. Tetap saja, dua hari kemudian, kepolisian Indonesia menahan dan pengadilan Indonesia menghukum dia tiga tahun penjara.

Pada 26 Februari 2009, petugas penjara Abepura menemukan Tabuni membawa telepon seluler dalam saku. Sipir penjara memukul mata Tabuni, menyebabkan pendarahan. Para sipir penjara memindahkan sementara Tabuni ke pusat tahanan polisi Jayapura, supaya Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta tak melihat luka saat melakukan inspeksi ke penjara esok harinya. Sesudah Mattalatta meninggalkan Papua, para penjaga mengembalikan Tabuni ke penjara Abepura.

Pada 26 November 2009, tiga tentara, satu polisi, dan satu penjaga penjara memasuki sel Tabuni di penjara Abepura. Mereka adalah tahanan penjara Abepura. Tabuni berkata kepada Human Rights Watch bahwa mereka menyerang tanpa aba-aba, memukul kepala berulangkali, menyebabkan pendarahan hebat sampai tahanan lain turun tangan dan menghentikan pemukulan. Kepala sipir penjara Ayorbaba diduga tak mengizinkan Tabuni dirawat di rumah sakit. Setelah berita pemukulan menyebar, para pendukung Tabuni di Jayapura meyakini serangan itu merupakan bagian dari rencana pembunuhan Tabuni. Malamnya, mereka mengepung penjara Abepura. Mereka memecahkan jendela. Mereka menuntut polisi dan militer diselidiki atas kasus pengeroyokan dan menuntut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menghukum kepala penjara Ayorbaba.[44] Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia dan seorang polisi dipindahkan dari Abepura, entah kemana, atas keterlibatan mereka dalam penyerangan itu. Namun pemerintah Indonesia belum memberikan keterangan atas serangan itu dan belum membawa orang-orang ini ke pengadilan.[45]

Pada 6 April 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua mengadakan kunjungan ke penjara Abepura dan sesudahnya merekomendasikan pemerintah memindahkan Ayorbaba tanpa ditunda lagi. Juolens Ongge dari Komnas HAM berkata kepada media ada lebih dari 20 insiden kekerasan di penjara sejak Ayorbaba memimpin penjara pada Agustus 2008. Ongge mengkonfirmasikan sipir-sipir penjara sering memukul para tahanan dan keamanan dalam penjara sangat buruk dan banyak tahanan melarikan diri.[46] Ayorbaba diganti sebagai kepala penjara pada awal Mei 2010.

Ferdinand Pakage

Ferdinand Pakage, bekerja sebagai petugas parkir di Abepura, dekat kampus Universitas Cenderawasih, sebelum dia ditangkap. Pada 2006, polisi menangkapnya dengan tuduhan melempari batu dan menikam seorang polisi hingga tewas sewaktu terjadi demontrasi menentang Freeport dekat kampus Cenderawasih. Pengadilan tinggi Abepura menghukum 15 tahun penjara melalui pasal 214 dalam KUHP tentang perbuatan kriminal membunuh pejabat pemerintah.

Pada 15 Maret 2006, lebih dari 1,000 pelajar dan mahasiswa mengadakan demonstrasi, menuntut operasi pertambangan Freeport McMoran di Papua segera ditutup. Para pelajar, diorganisir sebuah kelompok yang menamakan diri Parlemen Jalanan, memblokade badan jalan depan kampus di Abepura. [47] Sekitar 200 polisi anti hura-hara berusaha membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata, pemukulan terhadap pengunjuk rasa, dan menangkap pemimpin aksi. Para mahasiswa bereaksi dengan melempari batu ke arah polisi. Tiga polisi tewas secara brutal, dipukul hingga mati oleh para demonstran. Mereka yang tewas termasuk Brigadir Pertama Rahman Arizona, yang diduga dibunuh Pakage, dan seorang intelijen Angkatan Udara.

Pakage, orangtua, dan kakaknya mengatakan dia tak terlibat dalam kerusuhan itu, hingga dia tidak bisa dituntut untuk bertanggungjawab atas pembunuhan. Pakage berpendapat kesaksian dari dua orang, yang dihadirkan jaksa penuntut terhadap dirinya—teman Pakage, Luis Gedi, penjaga toko, dan Alia Mustafa Samori, seorang polisi—diduga dipaksakan atau tak dapat dipercaya.

Polisi menahan keduanya, Gedi dan Pakage, setelah kerusuhan, 16 Maret, ketika mereka berjalan di dekat lokasi unjuk rasa.[48] Polisi diduga memukul Gedi dan memaksa mengaku bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Brigadir Rahman. Polisi juga diduga mendesaknya untuk memberikan nama tersangka lain, dan Gedi akhirnya menyebut nama Pakage.[49]

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membawa tujuh saksi. Namun hanya Gedi dan petugas polisi Samori yang memberikan keterangan bahwa mereka betul-betul melihat Pakage melemparkan batu kepada korban. Lima saksi lain, semua petugas polisi, memberi kesaksian berupa surat pernyataan, bahwa mereka tidak melihat langsung pelemparan batu terhadap korban. Jaksa juga menyajikan bukti berupa hasil tes darah dari pisau yang diambil dari rumah Pakage sehari kemudian dan menuduh pisau itu dipakai untuk membunuh Rahman. Polisi mengklaim dalam pisau itu terdapat bekas darah korban.[50]

Menurut pembelaan Pakage, dia disiksa oleh lebih dari dua lusin petugas polisi di kantor polisi Jayapura. Polisi menyiram air panas ke tubuh, dan memukul dia hingga berdarah dari kepala, bibir, kaki, tangan dan badan. Pakage menulis bahwa wakil kepala Poltabes Jayapura menembak kaki kanan pada malam dia ditangkap, 16 Maret, sekitar pukul 23:00, setelah polisi tak menemukan pisau di luar selokan kampus. Dia juga menyatakan kepala reserse dan kriminalitas Poltabes Jayapura mengancam akan membunuh dengan pistol.[51]

Pada 21 Maret 2006, polisi pergi ke rumah Pakage dan menyita pisau dapur baja Kiwi, panjang 30 sentimeter, milik mamanya serta mengambil kaos yang tercetak nomor “15” dan menjadikan pisau itu sebagai barang bukti pembunuhan.[52] Polisi juga berkata dia memakai kaos itu selama kerusuhan pada 15 Maret itu. Papa Ferdinand, Petrus Pakage, berkata kepada Human Rights Watch, “Semua itu tipu-tipu. Saya menandatangani dokumen itu dan menyerahkan kaos dan pisau dapur. Tapi pisau itu dipakai buat potong sayur. Dia punya mama selalu simpan di rumah.”

Petrus Pakage menambahkan: “Jika Bapa ditembak di kaki, dan semua polisi melawan Bapa, main pukul macam binatang, itu susah untuk trada bilang apa? Dorang mau bilang?”[53]

Baik Gedi maupun Pakage kini ditahan di penjara Abepura, tempat mereka kembali mengalami penyiksaan, sebagaimana mereka tuturkan kepada Human Rights Watch. Pakage melaporkan, pada 22 September 2008, seorang sipir penjara Abepura membawanya ke kantor keamanan penjara, tempat kepala keamanan penjara diduga memukul dengan sebuah pentungan karet sebanyak enam kali di kepala. Si sipir memukul Pakage dengan tangan kosong, sementara kepala keamanan penjara menendang berkali-kali pakai sepatu boot. Herbert Toam, penjaga lain, masuk ke ruangan dan diduga meninju kepala Pakage dengan gembok, dan kunci gembok menembus mata kanan Pakage.[54]

Para sipir penjara lantas melemparkan Pakage yang tak sadarkan diri ke dalam sel isolasi, sekitar pukul 8:20 pagi. Pesakitan politik lain, Selphius Bobii, mendengar teriakan pemukulan kemudian melihat Pakage dimasukkan ke dalam sel isolasi. Bobii minta penjaga penjara secepatnya membawa Pakage ke rumah sakit. Mereka tidak mengirim Pakage ke rumah sakit Abepura hingga jam 2 siang.[55] Ternyata rumah sakit tutup dan dia tak melihat dokter sampai hari berikutnya, 23 September, di rumah sakit Dok Dua, Jayapura. Pada saat itu, dokter sudah terlambat untuk menyelamatkan mata kanan karena pendarahan itu terlalu parah.

“Saya rugi dua kali. Pertama, saya punya anak dapat hukuman penjara 15 tahun. Kedua, dia hilang mata,” kata Petrus Pakage.

Kepala sipir penjara Abepura, Anthonius Ayorbaba, menulis sebuah laporan tentang insiden itu, menyebutnya sebagai “kecelakaan” bahwa penjaga Herbert Toam memukul Pakage tanpa menyadari anak kunci masih tersangkut dalam gembok. Laporan ini juga mengklaim Pakage sebelumnya mengancam seorang penjaga dengan sebuah pisau. Laporan ini tak menyebut peran dua sipir penjara lain dalam serangan itu.[56]

Pada Desember 2008, Ayorbaba mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa laporan tentang insiden itu sudah diserahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia menambahkan Herbert Toam, satu-satunya sipir yang disebutkan dalam laporan, kemungkinan sekali bisa dipecat. Ayorbaba menyarankan Herbert Toam mengambil cuti kerja dan menyelesaikan kasus ini melalui cara-cara tradisional, yang melibatkan negosiasi dengan keluarga Pakage.[57] Toam tidak bekerja dari Oktober 2008 hingga Maret 2009 tapi tetap menerima gaji bulanan. Keluarga Toam tak mau ikut bertanggungjawab terhadap kejadian dalam penjara karena ini tanggungjawab pemerintah Indonesia. Toam kembali bekerja pada April 2009 dan dilaporkan masih sebagai pegawai negeri.[58]

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM tampaknya tak melakukan penyelidikan serius dalam peristiwa ini. Pada Oktober 2007, keluarga Pakage mencoba mengajukan laporan kasus Ferdinand ke kepolisian Jayapura. Namun polisi menolak mendaftarkan berkas kasus itu. Keluarga secara lisan mengadu keluhan kepada Departemen tapi tidak mendapat tanggapan. Pada Oktober 2007, Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, sebuah lembaga milik Gereja Kristen Injili di Papua, menulis kepada Menteri Hukum dan HAM tentang keluhan beragam kasus penyiksaan, termasuk kasus Pakage, tapi surat ini pun tak ditanggapi.[59]

Simon Tuturop and Tadeus Weripang

Tadeus Weripang dan Simon Tuturop adalah sahabat dekat, keduanya kelahiran Fakfak, Papua, pada 1950-an. Pada 3 Juli 1982, mereka bergabung dengan puluhan warga Papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura. Keduanya ditahan. Weripang dihukum tujuh tahun penjara sementara Tuturop 10 tahun.

Mereka ditahan di penjara Abepura selama dua tahun lalu dikirim ke penjara Kalisosok, Surabaya. Ketika Weripang bebas pada 1987, dia kembali ke Fakfak dan bekerja sebagai petani. Tuturop, dibebaskan pada 1989, pergi ke Jakarta dan bekerja untuk Yayasan Hidup Baru, sebuah organisasi yang khusus membantu tahanan politik. Yayasan Hidup Baru mengirimnya ke Aceh guna membantu keluarga-keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.

Setelah Presiden Suharto dipaksa mundur pada Mei 1998, Tuturop dan Weripang kembali bergabung dengan gerakan Papua merdeka. Tuturop membantu 100 pemimpin Papua, mewakili tujuh wilayah tradisional di Papua, untuk berkunjung ke Jakarta dan melakukan audiensi dengan Presiden B.J. Habibie pada Februari 2000. Dalam audisensi ini, mereka minta kedaulatan bagi Papua. Habibie menolaknya.[60]

Kini, keduanya kembali dipenjara, dihukum atas pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Pepera di Fakfak, provinsi Papua Barat, pada 19 Juli 2008. Pepera singkatan dari “Penentuan Pendapat Rakyat”, suatu referendum yang disponsori PBB pada 1969, yang diyakini kebanyakan penduduk Papua sebagai manipulasi Indonesia.

Polisi menahan 69 orang yang terlibat dalam upacara pengibaran bendera. Enampuluh orang sudah dibebaskan dan menyisakan sembilan orang, termasuk Tuturop dan Weripang, yang diadili. Tuturop berkata dia tidak disiksa, tapi polisi memukul keras delapan tahanan lain. “Mungkin karena saya sudah berumur 60 tahun hingga mereka tidak punya niat menyiksa orang tua,” kata Tuturop.[61]

Pengadilan pidana menyatakan Tuturop dan Weripang bersalah dengan dakwaan makar melalui pasal 106 dan 110 dalam KUHP. Keduanya dihukum dua tahun penjara. Setelah jaksa mengajukan banding atas hukuman yang dinilai terlalu ringan, Pengadilan Tinggi Papua meningkatkan hukuman penjara menjadi empat tahun.

Roni Ruben Iba

Roni Ruben Iba seorang karyawan hotel di Manokwari, provinsi Papua Barat. Polisi menangkap dia beserta 35 orang lain karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan pada 1 Januari 2009, di luar kantor pemerintah Teluk Bintuni. Mereka menaikkan sebuah bendera yang mirip dengan bendera Bintang Kejora, namun tak sama persis.[62]

Dalam persidangan, para terdakwa menyatakan dianiaya selama ditahan di kantor polisi Teluk Bintuni. Mereka ditendang. Mereka dipukul. Kepala dan badan mereka dihajar polisi pakai gagang senapan.

Pada 12 November 2009, pengadilan negeri Manokwari memvonis Roni Ruben Iba dan dua anggota kerabatnya, Isak Iba dan Piter Iba, dengan tuduhan makar menurut pasal 106 dan 110 dalam KUHP. Roni Ruben Iba divonis tiga tahun penjara sementara dua saudaranya dihukum dua tahun. Kini mereka ditahan di penjara Manokwari.

Apendiks: Pasal-pasal yang sering dipakai guna menuntut para aktivis pro-kemerdekaan[63]

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Buku II.

Kejahatan.

Bab I

Kejahatan terhadap keamanan negara.

Pasal 104.

Makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud akan menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

(…)

Pasal 110.

(1) Permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. [64]

(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud seperti tersebut dalam pasal 104, 106, 107 dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

Pertama, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Kedua, berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melakukan kejahatan;

Ketiga, memiliki persediaan barang-barang yang dia ketahui berguna untuk melakukan kejahatan;

Keempat, mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain;

Kelima, berusaha mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

(3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) nomor 3, dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

(…)

Bab V

Kejahatan terhadap ketertiban umum.

(…)

Pasal 160.

Barang siapa dengan lisan atau tulisan menghasut di muka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang Logo dan Bendera Daerah, Pasal 6A

Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau perkumpulan, lembaga, atau gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukuman bagi pelanggaran bentuk ini dapat ditentukan oleh keputusan kementerian.[65]

Penghargaan

Laporan ini dikerjakan berdasarkan riset Human Rights Watch di Indonesia dari Desember 2008 hingga Mei 2010. Untuk alasan keamanan, kami tak menyebut nama dougaime (researcher) laporan ini. Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia; Elaine Pearson, wakil direktur divisi Asia; dan Joseph Saunders, wakil direktur program Human Rights Watch, mengedit laporan ini. James Ross, direktur hukum dan kebijakan Human Rights Watch, memberikan tinjauan hukum.

Asisten produksi dikerjakan Diana Parker, rekanan untuk divisi Asia; Grace Choi, direktur publikasi; Fitzroy Hepkins, manajer produksi, dan Anna Lopriore, editor foto, membantu serangkaian foto.

Human Rights Watch mengucapkan terimakasih kepada sejumlah organisasi hak asasi manusia dan para pembela di Papua, Ambon, dan Jawa. Kami berterimakasih kepada Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua dan Garda Papua, keduanya di Jayapura, serta Sekretariat Keadilan dan Perdamaian di Merauke, juga Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum di Manokwari. Di Ambon, kami berterimakasih kepada Tim Advokasi Masyarakat Sipil Maluku.

Human Rights Watch juga mengucapkan penghargaan tertinggi untuk sejumlah sukarelawan yang membantu upaya kami mendapatkan data dan foto-foto tahanan politik di dalam penjara. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka karena apa yang mereka kerjakan bisa punya resiko. Namun kami sungguh berhutang budi atas bantuan mereka berani ambil risiko pribadi guna membantu penelitian kami.

[1] Human Rights Watch, Kritik Menuai Pidana: Konsekuensi Hak Asasi Manusia dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Mei 2010, http://www.hrw.org/en/reports/2010/05/04/turning-critics-criminals-0.

[2] “Indonesia: Court Ruling a Setback for Religious Freedom,” Human Rights Watch news release, 19 April 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/04/19/indonesia-court-ruling-setback-religious-freedom; “Indonesia: Reverse Ban on Ahmadiyah Sect,” rilis media Human Rights Watch, 10 Juni 2008, http://www.hrw.org/en/news/2008/06/09/indonesia-reverse-ban-ahmadiyah-sect; The Wahid Institute, 2009 Annual Report on Religious Freedom and Religious Life in Indonesia, 21Januari 2010, http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/EXECUTIVE%20SUMMARY-%20ANNUAL%20REPORT%20RELIGIOUS%20FREEDOM%202009%20WI.pdf (diakses 28 Mei 2010).

[3] Untuk analisis terbaru tentang kasus Maluku, lihat Amnesty International, “Jailed for Waving a Flag: Prisoners of Conscience in Maluku,” AI Index: ASA 21/008/2009, 26 Maret 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/008/2009/en (diakses 31 Mei 2010).

[4] International Covenant on Civil and Political Rights [Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik] (ICCPR), G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, tercantum pada 23 Maret 1976, pasal 19.

[5] Ibid.

[6] Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression, and Access to Information [Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi, dan Akses terhadap Informasi] (Johannesburg Principles), diadopsi pada 1996, E/CN.4/1996/39 (1996)http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf (diakses 27 Mei 2010). Prinsip-prinsip ini berdasarkan para ahli hukum internasional dan hak-hak global pada 1995, yang disahkan badan khusus PBB tentang kebebasan berekspresi dan kemerdekaan hakim dan pengacara.

[7] Human Rights Watch, Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi, vol. 14, no. 9, Desember 2002, http://www.hrw.org/en/reports/2002/12/04/breakdown; Human Rights Watch, “Moluccan Islands: Communal Violence in Indonesia,” 31 Mei 2000, http://www.hrw.org/en/news/2000/05/31/moluccan-islands-communal-violence-indonesia.

[8] Wartawan dan komentator di sebagian besar media Indonesia menyebut kelompok Kristen untuk “separatis RMS” dalam konflik sektarian ini, tanpa mencatat beberapa tokoh Muslim juga membantu pendirian FKM. Harian Republika dan majalah Media Dakwah (di Jakarta), serta Ambon Ekspres (di Ambon), misalnya, sering menyebut istilah “Republik Serani Maluku” yang berarti “Republik Kristen Maluku.” Di Jakarta, dua pemimpin Muslim asal Maluku, Maur Karepessina dan Jeki Zakaria, berpartisipasi dalam deklerasi FKM pada 20 Desember 2000. Di Eropa, FKM diwakili tokoh Muslim, Umar Santi. Di Amerika Serikat, Muslim lain, Hamin Sialana, mewakili FKM.

[9] Daftar pesakitan politik dari Tamasu juga dipegang oleh Human Rights Watch.

[10] Menurut wawancara Human Rights Watch dengan tiga pesakitan yang dipenjara atas partisipasi mereka dalam protes 29 Juni 2007, total tujuh penari yang berusaha kabur ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia. Sisanya, ditangkap dan diadili. Duapuluh satu dari 28 penari cakalele, yang divonis atas peristiwa 29 juni 2007, kini ditempatkan di tujuh penjara di Jawa, Nusa Kambangan, dan pulau Ambon. Penjara Malang (4 dari 6 pesakitan RMS): Johan Teterisa, Leonard Hendriks, Johny Sinay, and Frejohn Saiya. Penjara Permisan di Pulau Nusa Kambangan (3 dari 6 pesakitan RMS): Melkianus Sinay, Piter Saiya, Mersy Riry. Penjara Kembang Kuning di Pulau Nusa Kambangan (3 dari 6): Ruben Saiya, Yohanis Saiya, Jordan Saiya. Penjara Semarang (1 dari 6): Ferdinand Radjawane. Porong (5 dari 7): Freddy Akihary, Pieter Yohanes, Abraham Saiya, Josias Sinay, Marthen Saiya. Penjara Ambon: Johan Saiya, Buce Nahumury, Charles Riry, Semual Hendriks. Ketujuh penari yang melarikan diri, salah satunya hilang dan diduga tenggelam dalam kecelakaan di sebuah perahu yang membawanya kabur. Informasi tambahan juga dimuat dalam laporan Amnesty International, Jailed for Waving a Flag.

[11] Presiden Yudhoyono di depan hadirin berkata: “Kalau ada acara yang mengganggu keutuhan kita sebagai bangsa dan negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas nama Konstitusi tentu kita harus memberikan tindakan yang tegas dan tepat. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.” Agung Setyahadi, “Tidak Ada Toleransi Bagi Gerakan Separatis: Kelompok RMS Beraksi di Depan Presiden,” Kompas, 30 Juni 2007; lihat juga Daniel Leonard dan Dien Kelilauw, “Melacak Jejak Oknum Intelektual RMS dalam ‘Kekacuan’ Harganas Ambon,” Antara, 5 Juli 2007, http://www.antara.co.id/print/1183632711 (diakses 28 Maret 2010).

[12] Wawancara Human Rights Watch dengan Johan Teterisa, Malang.

[13] Wawancara Human Rights Watch dengan Reimond Tuapattinaya, Kediri.

[14] Ibid.

[15] Wawancara Human Rights Watch dengan Arens Saiya, Semarang.

[16] Wawancara Human Rights Watch dengan Ruben Saiya, Nusa Kambangan.

[17] Wawancara Human Rights Watch dengan Leonard Hendriks, Malang.

[18] Wawancara Human Rights Watch dengan Johny Sinay, Malang.

[19] Wawancara Human Rights Watch dengan Frejohn Saiya, Malang.

[20] Lilian Budianto, “‘Nonsense’ life sentence for separatist,” The Jakarta Post, 5 April 2008.

[21] Wawancara Human Rights Watch dengan Johan Teterisa, Malang. Perkara Pidana Putusan No. 318/Pid.B/2007/PN.AB oleh pengadilan negeri Ambon pada 3 April 2008, ditandatangani Anton Widyopriyono, Sugiyo Mulyoto, dan Kadarisman al Riskandar.

[22] Sebagai gambaran, jika keluarga Teterisa ingin mengunjunginya di penjara Malang, mereka harus menumpang kapal dari Pulau Haruku ke Pulau Ambon, lantas mereka harus pergi dengan pesawat ke Makassar lalu ke Surabaya. Dari situ, mereka butuh waktu 90 menit dengan kendaraan umum untuk ke Malang.

[23] Untuk latar belakang konflik sektarian ini, lihat Gerry van Klinken, “The Maluku Wars: Bringing Society Back In,” Indonesia, vol. 71 (2001); Christopher R. Duncan, “The Other Maluku: Chronologies of Conflict in North Maluku,” Indonesia, vol. 80 (2005); Chris Wilson, “The Ethnic Origins of Religious Conflict in North Maluku Province, Indonesia, 1999-2000,” Indonesia, vol. 79 (2005).

[24] Wawancara Human Rights Watch dengan Reimond Tuapattinaya, Kediri.

[25] Ibid.

[26] Wawancara Human Rights Watch dengan Ruben Saiya, Nusa Kambangan.

[27] Wawancara Human Rights Watch dengan Ferdinand Waas, Ambon.

[28] Ayah tiri presiden AS Barack Obama, Lolo Soetoro, salah satu di antara prajurit Indonesia yang dikirim untuk menyerbu Papua, sebelum kedatangan wakil PBB pada 1969 guna mengawasi proses Penentuan Pendapat Rakyat. Dalam bukunya, Dreams From My Father, Obama menggambarkan bagaimana Soetoro berubah—dan traumatis—setelah pulang dari apa yang dilihatnya di Papua, termasuk pembunuhan terhadap penduduk Papua. Lihat: Andreas Harsono, “Obama Has the Power to Help Papua, the ‘Weak Man’ Under Indonesian Rule,” The Jakarta Globe, 22 Februari 2010.

[29] “MRP Calling for the Release of Those Classified as Rebels,” http://www.manukoreri.net/west-papua-upheaval-media-briefings-and-background/mrp-calling-for-the-release-of-those-classified-as-rebels/ (diakses 29 Mei 2010).

[30] Cyntia Warwe, “SKPHP Prihatin Filep Karma dan Tahanan Politik Di Papua,” 4 April 2010, (menceritakan dia bertemu dengan Bunas pada 16 Februari 2010), http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/notes/cyntia-warwe/skphp-prihatin-filep-karma-dan-tahanan-politik-di-papua/407736255971 (diakses 9 April 2010); wawancara Human Rights Watch dengan Cyntia Warwe, 27 Mei 2010. Di sisi lain, laporan yang disiarkan media, pejabat di Papua yang namanya dirahasiakan berkata kepada Human Rights Watch bahwa sebenarnya ada 39 pesakitan politik Papua. Human Rights Watch melakukan komunikasi dengan pejabat pemerintah (yang identitasnya kami rahasiakan), 31 Mei 2010.

[31] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[32] Lihat International Crisis Group, “Radicalization and Dialogue in Papua,” Asia Report no. 188, Brussels/Jakarta, 11 Maret 2010, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/188-radicalisation-and-dialogue-in-papua.aspx (diakses 28 Mei 2010).

[33] Untuk laporan panjang tentang insiden di Biak, lihat Lindsay Murdoch, “Morning Star Massacre,” The Age, 14 November 1998, http://www.blythe.org/nytransfer-subs/98pac/West_Papua_Massacre (diakses 31 Mei 2010).

[34] Human Rights Watch, Indonesia - Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua, Februari 2007, http://www.hrw.org/en/reports/2007/02/20/protest-and-punishment.

[35] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[36] Dalam sejarahnya, pejabat-pejabat Indonesia sering menolak bantuan medis kepada para tahanan politik Papua. Misalnya pada kasus Tom Wanggai, yang divonis 20 tahun penjara atas tuduhan makar, setelah ambil bagian dalam upacara pengibaran bendera pro-kemerdekaan, 14 Desember 1988. Pada 1995, saat ditahan dalam sel penjara Cipinang, Jakarta, dia mulai mengeluh soal kesehatannya. Namun dia tak segera diberi bantuan medis. Wanggai meninggal pada 12 Maret 1996 di rumah sakit polisi Kramat Jati, Jakarta. Lihat: George J. Aditjondro, “Mengenang Perjuangan Tom Wanggai: Dengan Bendera, atau Apa?” Tabloid Jubi, Jayapura, 20 Maret 2000. Kasus yang sama menimpa Hardi Tsugumol, yang didakwa atas perbuatan memasok persediaan logistik bagi para pejuang Papua. Pada Juni 2006, di pusat tahanan markas besar kepolisian Indonesia, dia mengalami masalah jantung serius. Pengobatan medis begitu lambat sampai akhir Agustus 2006 saat dia akhirnya diizinkan operasi jantung. Pengacaranya menyatakan berulangkali di depan pengadilan Jakarta Pusat agar memperhatikan masalah kesehatan Tsugumol tapi hanya sesekali dikunjungi dokter. Tsugumol meninggal pada Desember 2006. Eben Kirksey dan Andreas Harsono, “Criminal Collaborations? Antonius Wamang and the Indonesian Military in Timika,” South East Asia Research, vol. 16, no. 2 (Juli 2008), halaman 165–197.

[37] Dalam sebuah surat bertanggal 5 Oktober 2009, Dr. Mauritz Okosera dan Jhon Sambara, masing-masing kepala unit pemindahan pasien dan kepala administrasi rumah sakit Dok Dua, menulis kepada PT Asuransi Kesehatan Indonesia, sebuah perusahaan asuransi, menyatakan bahwa pasien Filep Karma harus dibawa ke Rumah Sakit PGI Cikini di Jakarta guna operasi urologi. Pada 11 November 2009, Dr. Donald Arronggear dari rumah sakit Dok Dua memerinci hasil tes medis Karma yang dilakukan di rumah sakit dari Agustus hingga Oktober 2009. Salinan kedua surat ini dipegang Human Rights Watch.

[38] Radio 68H, “Siksa Tahanan Politik di Balik Jeruji Besi,” 4 Mei 2010, http://www.facebook.com/note.php?note_id=385953959914 (diakses 17 Mei 2010).

[39] Wawancara Human Rights Watch dengan Peneas Lokbere, Jayapura, 12 Maret 2010. SKPHP minta sumbangan terbuka guna biaya berobat Karma. SKPHP mengumpulkan Rp 25 juta dalam dua hari pertama penggalangan dana. Karma menerima biaya tambahan Rp 75 juta rupiah dari teman-temannya.

[40] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[41] Elaine Pearson (Human Rights Watch), “The Thinker: Papua Behind Bars,” commentary, The Jakarta Globe, 18 Mei 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/05/18/thinker-papua-behind-bars.

[42] Komunikasi Human Rights Watch dengan Cyntia Warwe, 26 dan 27 Mei 2010.

[43] Dengan ditahannya Tabuni, ada perubahan kepemimpinan dalam Komite Nasional Papua Barat, dan beberapa pemimpin mulai melakukan cara-cara kekerasan. Lihat International Crisis Group, “Radicalization and Dialogue in Papua,” Asia Report no. 188, 11 Maret 2010, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/188-radicalisation-and-dialogue-in-papua.aspx (diakses 28 Mei 2010).

[44] “Lapas Abepura Rusuh Aksi Buchtar Tabuni,” Metro TV, 27 November 2009, http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2009/11/27/6346/Lapas-Abepura-Rusuh-Aksi-Buchtar-Tabuni (diakses 2 Juni 2010); “Lemahnya Pengamanan Lapas Abepura,” Tabloid Jubi, 27 November 2009, http://tabloidjubi.com/index.php/index-berita/87-lembar-olah-raga/4434-lemahnya-pengamanan-penjara-abepura (diakses 2 Juni 2010); “Puluhan Massa Menggeruduk Lapas Abepura,” Vivanews, 27 November 2009, http://nasional.vivanews.com/news/read/109474-puluhan_massa_menggeruduk_lapas_abepura (diakses 2 Juni 2010).

[45] “Indonesia: Stop Prison Brutality in Papua,” Human Rights Watch news release, 4 Juni 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/06/04/indonesia-stop-prison-brutality-papua; and US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Country Reports on Human Rights Practices – 2009: Indonesia,” 11 Maret 2010, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135992.htm (diakses 30 Mei 2010).

[46] Jerry Omona dan Angga Haksoro, “Kekerasan di Penjara Komnas HAM Papua: Copot Kepala LP Abepura,” Voice of Human Rights, 10 April 2010.

[47] Wawancara Human Rights Watch dengan Chosmol Yual, koordinator aksi Parlemen Jalanan, di penjara Doyo Baru, Jayapura.

[48] Wawancara Human Rights Watch dengan Ferdinand Pakage, Jayapura. Surat penahanan ditandatangani Ajudan Komisaris Taufik Pribadi dari kepolisian Jayaoura, 17 Maret 2006. Salinannya dipegang Human Rights Watch.

[49] Wawancara Human Rights Watch dengan Luis Gedi, Jayapura.

[50] “Tuntutan Pidana Terdakwa Ferdinand Pakage alias Feri”, Kejaksaan Negeri Jayapura, 12 Juli 2006. Salinannya dipegang Human Rights Watch.

[51] “Pembalasan [sic] Terdakwa Ferdinand Pakage alias Feri”, Jayapura, 26 Juli 2006. Pengacaranya minta hakim membebaskan Pakage dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum hanya menghadirkan seorang saksi, polisi Alia Mustafa Samori, yang memberi kesaksian bahwa dia melihat anak muda Papua dengan kaos bernomor punggung “15” melempari batu kepada Arizona Rahman pada 16 Maret 2006. Kesaksian ini diraguskan. “Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Ferdinand Pakage,” Jayapura, 26 Juli 2006.

[52] Materi yang dirujuk dalam dokumen penyitaan ditandatangani Ajudan Komisaris Syafri Sinaga dari kepolisian Jayapura, tertanggal 21 Maret 2006.

[53] Wawancara Human Rights Watch dengan Petrus Pakage, Jayapura, 4 Desember 2008.

[54] Wawancara Human Rights Watch dengan Ferdinand Pakage, Jayapura; Human Rights Watch dengan Luis Gedi, Jayapura.

[55] Wawancara Human Rights Watch dengan Selphius Bobii, Jayapura.

[56] Antonius Ayorbaba memberikan salinan kronologis kejadian tanpa tanggal kepada Human Rights Watch di Jayapura pada 6 Desember 2008; salinannya dipegang Human Rights Watch.

[57] Wawancara Human Rights Watch dengan Antonius Ayorbaba, Jayapura, 6 Desember 2008.