(Dakar) – L’extorsion par les forces de sécurité aux barrages routiers reste un grand problème en Côte d'Ivoire, quatre ans après que le gouvernement du président Alassane Ouattara ait pris l’engagement d’y mettre fin, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien devrait relancer ses efforts pour lutter contre l'extorsion aux barrages, qui porte atteinte à la liberté de mouvement et au droit de propriété des conducteurs et des résidents en Côte d'Ivoire.

En mai 2015, Human Rights Watch a interrogé plus de 80 personnes à Abidjan, la capitale économique du pays, et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment des conducteurs, des vendeurs du marché, des agriculteurs, des dirigeants communautaires, des responsables locaux ainsi que des membres des forces de sécurité. La grande majorité des personnes interrogées ont déclaré que l'extorsion a diminué à Abidjan et sur les grandes routes parcourues par les hommes d'affaires et investisseurs étrangers, mais reste généralisée sur les routes secondaires dans les zones rurales. Le problème est particulièrement grave dans le nord, où Human Rights Watch a mené des recherches en octobre 2014, ainsi que dans l'ouest, qui possède une concentration relativement élevée des forces de sécurité, compte tenu des risques d’incursions et de criminalité transfrontalières.

« Bien qu'il y ait eu des progrès au cours des dernières années, le gouvernement du président Ouattara n'a pas fait assez d’efforts pour mettre fin à l'extorsion aux barrages routiers », a déclaré Jim Wormington, chercheur sur l’Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch. « Les forces de sécurité continuent de s’enrichir au détriment des Ivoiriens ordinaires, dont bon nombre ont déjà du mal à gagner assez pour joindre les deux bouts. »

Après son entrée en fonction à la suite de la crise postélectorale 2010-2011, le gouvernement Ouattara a pris des mesures positives pour lutter contre l'extorsion. Le gouvernement a publié une circulaire interministérielle avec une liste de 33 emplacements de points de contrôle autorisés à l'échelle nationale et a commencé à démanteler les barrages routiers illégaux sur les routes principales entre les grandes villes du pays. Une unité spécialisée anti-racket a également été mise en place pour enquêter sur les exactions.

Ces initiatives ont eu un impact limité. Il y a eu peu d’enquêtes sur les agents de niveau supérieur impliqués dans l'extorsion ainsi qu'un manquement de poursuites systématiques pour des cas impliquant des agents subalternes des forces de sécurité. Une étude financée par la Banque mondiale et réalisée en 2014 par l' Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliqué a estimé le coût annuel total de l'extorsion de fonds sur les routes pour l'économie de la Côte d'Ivoire à 340,5 milliards de francs CFA (567 millions de dollars US) – un montant extraordinaire, bien que moindre que les 369,6 milliards de francs CFA (616 millions de dollars US) dont la même institution a déclaré qu’ils ont été perdus du fait de l'extorsion en 2012.

Une grande partie des actes d’extorsion que Human Rights Watch a documentés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire sur les routes avoisinantes de Duékoué, Guiglo et Bloléquin s’est produite à des barrages non autorisés occupés par des policiers, des gendarmes et des soldats. L'extorsion de fonds semble être bien organisée. Les conducteurs transportant des passagers dans des taxis et des mototaxis paient un tarif quotidien fixe, habituellement de 500 à 1 000 francs CFA (entre 1 et 2 dollars US), à chaque point de contrôle, et les forces de sécurité font le suivi du numéro d'immatriculation de chaque conducteur afin de déterminer si la personne a payé. Les conducteurs ont affirmé que s’ils refusent de payer, les forces de sécurité trouvent une excuse pour les détenir temporairement, parfois pendant des heures. Un chauffeur de taxi à Guiglo a déclaré à Human Rights Watch : « Si vous ne payez pas, c’est le palabre. Si vous ne lui donnez pas sa part, il y a le palabre. »

Les forces de sécurité n’exigent habituellement un paiement des passagers que s’ils transportent des marchandises commerciales, comme lorsque les villageois amènent des produits vers les marchés hebdomadaires. Toutefois, les immigrants en provenance des pays voisins sont souvent ciblés pour l’extorsion de fonds, même lorsqu'ils voyagent en tant que passagers sur des mototaxis, dans des taxis ou des gbaka (minibus).

Les dirigeants communautaires ont déclaré à Human Rights Watch que les immigrants du Burkina Faso sont particulièrement ciblés à Bloléquin et dans ses environs, où les forces de sécurité confisquent souvent les documents de résidence et exigent jusqu'à 3 000 francs CFA (6 dollars US) pour les rendre, affirmant à tort que les papiers ne sont pas valables parce qu'ils ont été obtenus dans une autre localité. Les membres des forces de sécurité détiennent illégalement les personnes qui refusent ou ne parviennent pas à payer. Deux ans après que Human Rights Watch ait documenté cette pratique pour la première fois, peu de choses semblent avoir changé.

Depuis sa création en 2011, le travail de l’Unité de lutte contre le racket a été miné par un soutien financier irrégulier de la part du gouvernement ivoirien et par l'incapacité des commandants des forces de sécurité à discipliner les contrevenants ou à les renvoyer aux fins de poursuites.

En effet, plusieurs sources ont déclaré à Human Rights Watch que les agents et même leurs supérieurs prennent souvent une part de l'argent collecté aux barrages. La réticence des subordonnés à fournir des informations sur leurs supérieurs signifie que ces derniers font très rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites. Le tribunal militaire, qui en vertu du droit ivoirien a compétence sur les policiers, les gendarmes et les militaires, avait, à juillet 2015, en tout cas omis de statuer sur tous les cas soumis par l'unité anti-racket en 2015.

Alors que les forces de sécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire affirment qu'une présence accrue de la sécurité sur les routes est nécessaire pour lutter contre le banditisme, cela n’excuse pas l’extorsion de fonds, a déclaré Human Rights Watch. L’extorsion est illégale au regard du droit ivoirien et viole le droit à la liberté de circulation au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le droit à la propriété au regard de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

« Plutôt que d'offrir une protection, les forces de sécurité abusent de leur position en exploitant les personnes qu'elles sont censés protéger », a conclu Jim Wormington. « Si le gouvernement ivoirien souhaite sérieusement mettre fin à l’extorsion aux barrages routiers, il devrait renforcer la capacité de l'unité anti-racket et des systèmes de justice civile et militaire à enquêter et à poursuivre les contrevenants. »

Extorsion de conducteurs dans l'ouest de la Côte d'Ivoire

Les membres des forces de sécurité extorquent ouvertement de l'argent auprès des chauffeurs de mototaxis et de taxis sur les routes principales et en particulier sur les routes secondaires dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Human Rights Watch a vu à plusieurs reprises des véhicules retenus aux barrages et des conducteurs négocier avec les forces de sécurité pour qu’elles les laissent passer.

Une grande partie des actes d'extorsion documentés par Human Rights Watch se sont produits à des barrages qui ne figurent pas dans la circulaire interministérielle de 2011, qui répertorie les postes de contrôle autorisés. Les points de contrôle à l'entrée des villes étaient souvent occupés par des policiers et des gendarmes, tandis que des gendarmes et des militaires occupaient fréquemment les barrages entre les villes et sur les routes secondaires. D’autres barrages sur les routes secondaires non pavées étaient occupés exclusivement par des militaires. Les conducteurs et les résidents ont déclaré que des douaniers ainsi que des membres de l’unité des eaux et forêts étaient présents à certains barrages, et qu’ils ont également exigé des paiements illicites si un passager transportait des marchandises importées ou des produits agricoles.

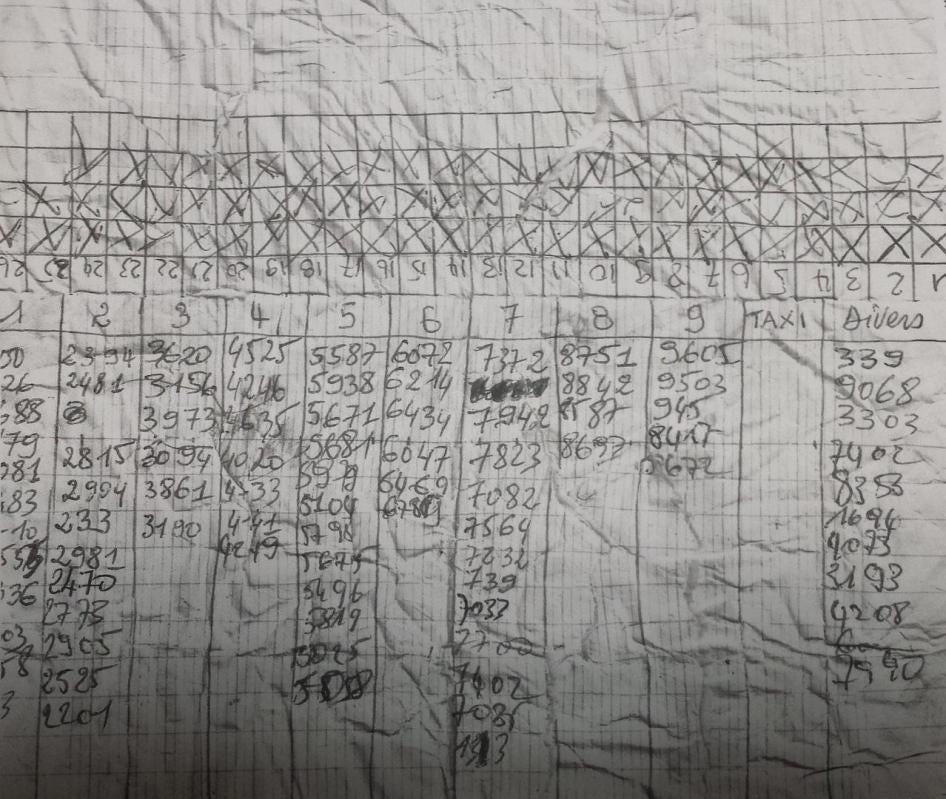

L'extorsion de fonds qui se produit aux barrages routiers semble être bien organisée. Les chauffeurs de mototaxi et de taxi ont déclaré à Human Rights Watch qu'ils paient un tarif quotidien fixe, généralement de 500 à 1 000 francs CFA (entre 1 et 2 dollars US), à chaque barrage. Lorsque le conducteur paie, les agents du barrage enregistrent le numéro d'immatriculation du véhicule de sorte que, si le chauffeur revient ce jour-là, les agents savent qu'il a déjà payé. À certains points de contrôle, un nouveau paiement est dû lorsque les forces de sécurité changent d'équipe dans la soirée. Un responsable ivoirien a montré à Human Rights Watch une copie d'un tableau que les forces de sécurité ont utilisé à un point de contrôle à Daloa pour garder une trace des numéros d'immatriculation des véhicules qui passent. Un chauffeur de mototaxi travaillant dans un village près de Bloléquin a expliqué le système :

Pour être accrédité comme chauffeur de mototaxi par les autorités à Bloléquin, chaque conducteur paie 10 000 francs CFA à la gendarmerie pour obtenir une plaque d'immatriculation. Lors du premier trajet de la journée, les forces de sécurité prennent votre numéro, donc ils savent que vous avez payé pour la journée. Sur le chemin de Bloléquin, par exemple, nous payons 1 000 CFA – nous donnons de l'argent aux gendarmes chaque jour, mais je pense qu'ils partagent également avec les FRCI (Forces républicaines de Côte d'Ivoire).

Les chauffeurs de taxi et de mototaxi ont fréquemment admis que l'une des raisons pour lesquelles ils ont été obligés de payer aux barrages était qu'ils ne disposent pas de permis de conduire, d’assurance, ou de certificats d'inspection des véhicules valides. Les personnes interrogées ont déclaré que l'obtention de ces documents pouvait être un long processus bureaucratique et exigeait souvent le versement d'un pot de vin. Un objectif clé de l'unité anti-racket a été d'essayer de convaincre les conducteurs d’obtenir ces documents et de travailler avec les agences gouvernementales locales afin de rationaliser les processus pour ce faire.

D'autres conducteurs ont déclaré que même quand ils avaient les bons documents, ils étaient quand même obligés de payer. Un leader communautaire d'un village près de Duékoué a affirmé à Human Rights Watch que les forces de sécurité aux barrages lui disent : « Nous ne pouvons pas manger tes documents », et le forcent à payer de toute façon. Le chef de l'unité anti-racket, le commissaire Alain Oura, a déclaré à Human Rights Watch que cela décourage les personnes d’avoir des papiers en règle : « Si les conducteurs savent qu'ils vont être obligés de payer, même si leurs papiers sont en règle, pourquoi penseraient-ils qu'il vaille la peine d’obtenir leurs permis ? »

Les recherches de Human Rights Watch ont été menées à Daloa, Duékoué, Guiglo et Bloléquin, et dans les environs de ces localités, mais d'autres organisations ont documenté une tendance d'extorsion similaire ailleurs dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies daté d’octobre 2014 a observé que les postes de contrôle non autorisés sont particulièrement présents dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les conducteurs de bus de passagers qui se rendent fréquemment dans le sud-ouest ont déclaré à Human Rights Watch que la route de Guiglo à Tai est particulièrement problématique, avec plus de 10 points de contrôle le long d'un tronçon de route de 85 kilomètres.

Impact sur les moyens de subsistance

Les dirigeants communautaires ont déclaré à Human Rights Watch que les chauffeurs de mototaxis fournissent des revenus vitaux pour les villages dans une région qui a été durement frappée par la crise postélectorale de 2010-11. « Nous avons besoin que nos garçons fassent les mototaxis pour survivre », a déclaré une femme âgée. Les chauffeurs ont décrit le fait de payer aux barrages comme inévitable s’ils veulent faire suffisamment de voyages chaque jour pour gagner leur vie. Le directeur d'une coopérative de mototaxi a déclaré qu'après déduction des sommes payées aux postes de contrôle, un chauffeur pourrait ramener à la maison entre 5 000 et 6 000 francs CFA par jour (entre 10 et 12 dollars US), avec lesquels il doit encore contribuer au coût et à l'entretien de son véhicule.

Les forces de sécurité exigent souvent également un paiement de la part des passagers de taxis ou de mototaxis s’ils transportent des marchandises commerciales, comme lorsque les villageois amènent leurs productions aux marchés hebdomadaires ou lorsque des agriculteurs transportent du cacao depuis les champs jusqu’aux acheteurs locaux. Un dirigeant communautaire a déclaré à Human Rights Watch que les agriculteurs de son village doivent payer 500 francs CFA (1 dollar US) chaque fois qu'ils passent par un barrage qui mène à leurs champs de cacao, un trajet qu’ils effectuent presque tous les jours. Une autre femme a affirmé qu'elle paie des agents de l’unité des eaux et forêts à un barrage près de son village entre 1 000 et 1 500 francs CFA (entre 2 et 3 dollars US) par sac de marchandises à chaque fois qu'elle amène des biens au marché à Bloléquin.

L’extorsion aux barrages routiers, par la saisie arbitraire d'argent et d'autres biens, viole le droit des personnes à la propriété conformément à l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fournit également aux Ivoiriens le droit à l'alimentation et à un niveau de vie suffisant. Bien que les obligations générales imposées à un pays soient de réaliser progressivement ces droits, les pays sont tenus de ne pas avoir un impact négatif sur le droit des personnes à un niveau de vie adéquat. La saisie arbitraire d'argent et d'autres biens par les forces de sécurité aux barrages en Côte d'Ivoire constitue très probablement une violation de ces obligations.

Prise pour cible d’immigrants de pays voisins

Des conducteurs et des résidents ont indiqué à Human Rights Watch que les immigrants de pays voisins de la Côte d’Ivoire sont particulièrement ciblés par des actes d’extorsion. Lorsqu’un véhicule est arrêté à un barrage, les forces de sécurité demandent généralement de voir les papiers d’identité des passagers. Lorsque des immigrants en provenance de pays voisins voyagent sans papiers en règle, les forces de sécurité réclament des paiements officieux allant de 1 000 à 3 000 francs CFA (2 à 6 dollars US). Si le voyageur se trouve dans un taxi ou un minibus, les agents des forces de sécurité font souvent attendre le chauffeur, et tous ses passagers, jusqu’à ce que le paiement ait été effectué. Un dirigeant communautaire d’un village situé entre Toulépleu et Bloléquin a décrit l’impact de ces pratiques sur la liberté de mouvement :

Il y a trop de points de contrôle ici, cela nous fatigue vraiment. À chaque barrage routier, ils demandent les papiers des gens dans les taxis. Tout le monde doit avoir ses papiers, sinon le véhicule est bloqué. Vous pouvez finir par vous retrouver là pendant longtemps – plus de deux ou trois heures.

Les forces de sécurité, en particulier aux alentours de Bloléquin, prennent souvent pour cible les immigrants en provenance du Burkina Faso pour leur extorquer de l’argent, même quand ils voyagent avec des papiers d’identité en règle. En plus d’une carte d’identité, les forces de sécurité demandent aux Burkinabés de présenter un certificat de résidence, document délivré par l’administration ivoirienne qui confirme la résidence en Côte d’Ivoire. Si un voyageur présente un certificat qui a été émis dans une localité autre que Bloléquin, les forces de sécurité affirment souvent qu’il n’est pas valable et réclament de l’agent pour restituer le document.

Du fait que de nombreux Burkinabés d’autres régions de Côte d’Ivoire sont venus à Bloléquin pour travailler dans les plantations de cacao, de café ou de caoutchouc, nombre d’entre eux détiennent des certificats de résidence d’autres districts. Un dirigeant communautaire burkinabé d’un village proche de Bloléquin a expliqué :

Si vous avez un certificat qui n’a pas été établi ici à Bloléquin, par exemple si vous venez de San Pedro ou de Daloa, ils vont vous dire : « Vous vivez ici, mais votre certificat n’a pas été établi dans cette région. » Et alors il vous faut payer 2 000 francs CFA ou 3 000 francs CFA (4 ou 6 dollars US) pour récupérer votre certificat. Ils ne font pas ça à tout le monde, juste à nous, les Burkinabés. Si vous n’avez pas l’argent pour payer, il vous faut attendre, ils ne vous laissent pas partir. Il vous faut demander à votre cousin de venir avec l’argent pour vous libérer.

Les Burkinabés rencontrent également des problèmes quand ils se rendent à Bloléquin depuis d’autres villes de la région pour faire du négoce ou rendre visite à leur famille. Un Burkinabé d’un village près de Guiglo a raconté ce qui est arrivé lorsqu’il a rendu visite à des cousins à Bloléquin :

J’étais à Bloléquin, mais j’ai eu mon certificat à Guiglo, alors les gendarmes et les FRCI m’ont dit qu’il n’était pas valable ici, et j’ai dû payer. Ils feraient n’importe quoi pour avoir de l’argent. Si vous ne payez pas, vous restez là, à côté du point de contrôle. Ils vous font attendre.

Un agent de l’unité anti-racket a affirmé à Human Rights Watch qu’un certificat de résidence est valable quel que soit l’endroit où il est émis en Côte d’Ivoire. De fait, à condition de pouvoir produire une carte d’identité, les voyageurs ne devraient pas être obligés de montrer leur certificat de résidence.

Les dirigeants communautaires burkinabés ont désigné l’extorsion aux barrages routiers, ainsi que les conflits fonciers, comme les deux problèmes les plus importants auxquels leur communauté soit confrontée. Un dirigeant communautaire a indiqué que les demandes d’extorsion sont parfois accompagnées de remarques xénophobes, comme « Retourne d’où tu viens. » Le fait de prendre les Burkinabés pour cible d’extorsion équivaut à de la discrimination sur la base de la nationalité ou de la citoyenneté affectant le droit à la liberté de circulation au sein d’un pays et le droit à la propriété au regard du droit international, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Les risques sécuritaires n’excusent pas l’extorsion

Interrogés sur l’extorsion aux barrages routiers, des officiers supérieurs des FRCI et des gendarmes ont reconnu que cela peut être un problème mais ont affirmé qu’une présence sécuritaire plus importante dans l’ouest de la Côte d’Ivoire est nécessaire pour lutter contre les incursions transfrontalières et la criminalité, en particulier les attaques contre les bus et les véhicules privés menées par des bandits lourdement armés.

Un commandant des FRCI a admis avoir ordonné la construction de tous les points de contrôle dans la zone qu’il supervise, même ceux n’étant pas autorisés par la circulaire de 2011. Il a montré à Human Rights Watch une carte sur son mur avec des punaises marquant l’emplacement des points de contrôle, et il a expliqué : « Les barrages qui se trouvent dans la brousse, c’est moi qui les fais. Je les mets à des endroits où il y a beaucoup de banditisme. Ils sont là parce qu’il y a trop de braquage dans cette région. »

En octobre 2014, Human Rights Watch a documenté de violentes attaques sur les routes dans le nord de la Côte d’Ivoire. Bien que le problème semble être moins prononcé dans l’ouest, il demeure cependant une véritable menace. Un chauffeur de taxi a expliqué à Human Rights Watch qu’il avait reçu une balle dans le dos et que sa voiture avait été criblée de balles tandis qu’il prenait la fuite pour échapper à des bandits en janvier 2015. Une autre villageoise a déclaré avoir été prise dans une embuscade par des hommes masqués portant des kalachnikovs, et contrainte de s’allonger par terre tandis que ses agresseurs volaient son argent et ses biens. Plusieurs dirigeants communautaires ont affirmé à Human Rights Watch qu’ils pensaient que l’arrivée de points de contrôle avait amélioré la sécurité sur les routes non pavées à proximité de leurs villages.

Toutefois, même si les menaces sécuritaires justifient une présence plus forte des FRCI et des gendarmes dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, ce n’est pas une excuse pour l’extorsion. Les dirigeants communautaires ont déclaré à Human Rights Watch que l’extorsion aux barrages peut en fait contribuer à l’insécurité en favorisant la méfiance de la population à l’égard des forces de sécurité.

Plusieurs résidents ont indiqué que selon eux les barrages étaient seulement une excuse pour l’extorsion. Le chef d’un dépôt de taxis a affirmé à Human Rights Watch : « Ce n’est pas pour notre sécurité, c’est contre nous. » Un leader burkinabé dans un village proche de Guiglo a partagé ce point de vue, déclarant : « Ils disent que c’est pour notre sécurité, mais finalement c’est pour l’extorsion. »

L’établissement de points de contrôle ne figurant pas dans la circulaire de 2011 viole le droit à la liberté de circulation selon l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, exigeant que toute restriction à la liberté de mouvement soit autorisée par le droit national. Même aux points de contrôle autorisés par la loi, arrêter les chauffeurs pour leur extorquer de l’argent constitue une restriction illégitime de la liberté de mouvement.

Soutien irrégulier à l’unité anti-racket

L’Unité de lutte contre le racket, composée de policiers, de gendarmes et de membres de l’armée, est mandatée pour enquêter sur les incidents d’extorsion ainsi que pour former les forces de sécurité à effectuer des contrôles de sécurité sur les routes sans violer les droits des conducteurs. L’unité anti-racket fonctionne également en partenariat avec l’Observatoire de la Fluidité des Transports, organe gouvernemental de surveillance, pour identifier les barrages routiers illégaux et les démanteler.

L’unité anti-racket détecte l’extorsion en plaçant des agents sous couverture dans les véhicules de transport public. Ils signalent les forces de sécurité qui réclament de l’argent à leurs supérieurs, qui sont censés prendre des mesures disciplinaires. L’unité anti-racket renvoie également des cas au tribunal militaire, qui est compétent pour poursuivre les cas d’extorsion impliquant des policiers, des gendarmes et des militaires, et aux tribunaux civils, qui ont compétence sur les agents des douanes et de l’unité des eaux et forêts.

Depuis sa création en 2011, cependant, l’efficacité de l’unité a été limitée par un soutien financier irrégulier de la part du gouvernement ivoirien. En mai 2013, le gouvernement a omis d’octroyer à l’unité un budget opérationnel, ce qui l’a contrainte à interrompre l’essentiel de ses activités, y compris une ligne téléphonique directe que les Ivoiriens pouvaient appeler pour signaler des cas d’extorsion. Même si les fonds ont été rétablis en octobre 2014, le décalage de financement a nui à la réputation de l’unité auprès des usagers des routes et à sa capacité à dissuader les forces de sécurité impliquées dans l’extorsion, dont un membre de l’unité anti-racket a dit qu’elles « préconisent la mort de notre unité. »

Un conducteur a expliqué à Human Rights Watch que lorsqu’il a tenté de signaler un incident à la ligne téléphonique de l’unité anti-racket en juin 2014, la ligne était hors service : « J’ai essayé d’appeler le numéro de l’unité anti-racket à maintes reprises. Je me trouvais au point de contrôle du nord à la sortie de Yamoussoukro, et les gendarmes demandaient de l’argent. J’ai essayé d’appeler mais il n’y avait pas de réponse. » La ligne téléphonique directe a été rétablie fin 2014.

En raison de l’insuffisance des fonds, la majorité des activités de l’unité anti-racket, pour l’essentiel de son existence, ont aussi été réalisées à Abidjan et dans ses environs. Fin 2014, l’unité a commencé à travailler dans trois localités pilotes dans l’intérieur du pays – Daloa, Bouaké et San Pedro – et avec davantage de financement, le commandant de l’unité a affirmé qu’il souhaiterait étendre les activités à d’autres régions.

Une « sous-culture » d’extorsion au sein des forces de sécurité

Inévitablement, étant donné les ressources limitées de l’unité anti-racket, la principale responsabilité pour empêcher l’extorsion incombe à la hiérarchie des forces de sécurité, dans le cadre de sa responsabilité globale d’assurer la discipline.

Cependant, les cas d’extorsion ne font généralement l’objet de procédures disciplinaires que si les officiers au niveau du terrain défèrent des subordonnés impliqués dans des actes présumés d’extorsion à leurs supérieurs. Mais l’unité anti-racket indique que cela arrive rarement. Selon un membre de l’unité anti-racket, les officiers traitent plutôt les cas de façon informelle, souvent sans aucune sanction officielle :

Les commandants doivent être prêts à sanctionner leurs subordonnés. Nous envoyons des signalements sur des cas d’extorsion au chef de chaque unité, mais il n’y a pas de suivi. C’est seulement s’il y a une sanction que nous sentons que nous avons eu un impact.

L’absence de réelles conséquences traduit, à tout le moins, le fait que les officiers ne prennent pas le problème de l’extorsion au sérieux. Une étude de 2014 financée par la Banque mondiale a relevé que les causes profondes du problème peuvent être attribuées à une « sous-culture » « enracinée » au sein des forces de sécurité, dans laquelle l’extorsion « est perçue comme normale. » Elle peut cependant être également symptomatique d’un système dans lequel les officiers, et même leurs supérieurs, bénéficient directement de l’extorsion.

De multiples sources, y compris au sein des forces de sécurité, ont affirmé à Human Rights Watch que les forces de sécurité assignées à un point de contrôle doivent souvent donner un montant déterminé de leurs recettes à leurs supérieurs, qui à leur tour transmettent une part de leur butin jusqu’en haut de la chaîne de commandement. Un officier de l’unité anti-racket a déclaré à Human Rights Watch que cette pratique, connue comme la remise d’« un bon compte rendu financier », demeure l’un des principaux obstacles à l’élimination de l’extorsion.

Le rôle des anciens combattants

Au sein de l’armée, les commandants cherchaient par le passé à justifier le fait qu’ils omettaient de sanctionner l’extorsion en disant que la majorité des soldats aux points de contrôle illégaux sont des combattants auxiliaires et bénévoles qui se sont battus aux côtés des Forces républicaines pendant la crise postélectorale, mais qui n’ont pas été ensuite intégrés dans la FRCI. Un membre de l’unité anti-racket a déclaré que du fait que ces anciens combattants ne reçoivent aucun salaire de la part du gouvernement, mais restent dans les camps militaires ou à proximité, les commandants leur disent « vas chercher ton salaire », et ferment les yeux sur leurs actes d’extorsion. Comme les combattants volontaires ne relèvent pas de la chaîne militaire de commandement, ils ne peuvent pas non plus être sanctionnés officiellement, par exemple par des retenues de salaires.

La fin du processus de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) de Côte d’Ivoire signifie que les commandants ne devraient plus pouvoir continuer à fournir ce mauvais prétexte. Le gouvernement ivoirien a fixé la date limite du 30 juin 2015 pour que les anciens combattants intègrent le processus de démobilisation, ce qui leur donne accès à une formation professionnelle et à une aide financière en échange de rendre leurs armes et de prendre l’engagement de retourner à la vie civile. Les dirigeants militaires ont donné pour instruction à tous les commandants de transférer les combattants non intégrés à l’autorité de démobilisation avant le 30 juin. Un représentant de l’ONU a décrit l’impact potentiel que cela pourrait avoir sur l’extorsion :

C’est seulement maintenant que bon nombre des anciens combattants non intégrés dans les FRCI vont passer par le processus de DDR. La fin du processus de DDR est la fin des excuses pour les FRCI – une armée professionnelle ne devrait pas avoir besoin de recourir à l’extorsion. Il s’agit seulement d’une théorie, cependant, il y a bien sûr encore des gendarmes et des éléments des FRCI qui peuvent continuer de pratiquer l’extorsion. La véritable question, c’est : « Est-ce que les FRCI vont réellement couper le cordon ombilical avec l’extorsion ? »

Poursuites judiciaires contre les auteurs d’actes d’extorsion

En fin de compte, empêcher l’extorsion aux barrages routiers exigera des sanctions pénales infligées aux contrevenants, en particulier les commandants et les officiers impliqués. Le système de justice militaire cependant, qui a compétence sur l’armée, la police et les gendarmes, manque cruellement de ressources, avec un seul tribunal militaire à Abidjan pour tout le pays. Ce tribunal, qui se consacre sur les affaires liées à la crise postélectorale, avait jusqu’au mois de juillet omis de juger aucun des dizaines de cas d’extorsion que l’unité anti-racket lui avait renvoyés en 2015.

De plus, plusieurs experts juridiques ont affirmé la nécessité d’une réforme globale du système de justice militaire. Ils ont cité en particulier la nécessité de traiter le manque d’indépendance du tribunal à l’égard des ministères de l’Intérieur et de la Défense, qui doivent accorder une permission pour qu’une enquête ou un procès puisse s’ouvrir.

La compétence actuelle du tribunal militaire est également trop vaste. Selon les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, établies par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la compétence des tribunaux militaires devrait se limiter au personnel militaire et à des questions strictement militaires, et ne devrait pas s’étendre à la police.

En l’absence d’une réforme globale du système de justice militaire, et étant donné les ressources limitées de l’unité anti-racket et du tribunal militaire, ces derniers devraient envisager de concentrer leurs enquêtes et leurs poursuites sur les individus les plus responsables d’extorsion, en particulier les commandants de haut rang et de grade intermédiaire. Le chef du tribunal militaire, le Commissaire Ange Kessy, a assuré à Human Rights Watch que les commandants impliqués dans l’extorsion seraient poursuivis : « Les commandants seront jugés si leurs agents commettent de l’extorsion. Il n’est pas possible qu’ils ne sachent pas ce que font leurs troupes. Un bon chef sait ce que font ses troupes. »

Jusqu’ici toutefois, l’unité anti-racket n’a pas réussi à convaincre ceux qui ont été pris aux barrages de donner des informations sur leurs supérieurs, et un membre de l’unité anti-racket a commenté : « Les racketteurs que nous attrapons n’impliqueront jamais un supérieur. » Ce responsable attribue cela à « un climat d’impunité », dans lequel « les agents pensent que même s’ils disent quelque chose, leurs chefs ne seront jamais punis. » L’unité anti-racket établit plutôt des rapports sur des commandants qui omettent régulièrement de sanctionner des actes d’extorsion au sein de leurs unités, et elle espère que cela finira par aboutir à une action disciplinaire contre ces commandants.

Recommandations

- Au Bureau du Premier Ministre et aux ministères de l’Intérieur et de la Défense :

-

Garantir des enquêtes transparentes – et lorsqu’il existe des preuves, des mesures disciplinaires – sur les commandants dans les zones où l’extorsion aux points de contrôle est généralisée, pour leur manquement à enquêter et punir les troupes impliquées dans l’extorsion ;

-

En collaboration avec l’unité anti-racket, diffuser et rendre publiques des directives à l’usage des policiers, des gendarmes et des membres des FRCI sur les conditions à remplir par les points de contrôle établis pour des raisons de sécurité afin qu’ils soient légaux au regard du droit ivoirien ;

-

Augmenter les ressources de l’unité anti-racket pour lui permettre de développer une présence plus large dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, notamment par des missions mensuelles à Bloléquin, Guiglo et Tai, ainsi que dans d’autres régions du pays où l’extorsion est généralisée ;

-

Indiquer clairement que le financement destiné à l’unité anti-racket, à un niveau renforcé, est assuré pour un minimum de cinq ans ;

-

Privilégier une réforme globale du système de justice militaire afin d’accroitre l’indépendance, l’équité et l’efficacité des tribunaux militaires ; et

-

Expliquer publiquement que les certificats de résidence obtenus par les immigrants dans une partie du pays sont valables dans tout le pays.

-

- À l’Assemblée nationale ivoirienne :

-

Créer un comité technique spécial chargé d’examiner le problème persistant de l’extorsion aux barrages routiers par les forces de sécurité ; et ;

-

Organiser des audiences publiques sur l’extorsion par les forces de sécurité, et appeler à témoigner les dirigeants de l’unité anti-racket et le tribunal militaire, des membres de haut niveau de la police, des gendarmes, et des responsables des FRCI et des gouvernements locaux, ainsi que des dirigeants communautaires des régions dans lesquelles l’extorsion est généralisée.

-

- À l’Unité de lutte contre le racket :

-

Enquêter sur les commandants qui sont impliqués dans l’extorsion ou bien qui la facilitent, et les renvoyer aux fins de poursuites pénales ;

-

Travailler avec le tribunal militaire et le système de justice civile pour formuler des protocoles de coopération séparés qui décrivent la façon dont les affaires d’extorsion, en particulier celles visant des commandants, devraient être enquêtées et poursuivies ;

-

S’assurer que le protocole aborde, en particulier la façon d’encourager et de protéger les dénonciateurs ;

-

Développer les activités de sensibilisation dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, en particulier dans les régions de Bloléquin, Guiglo et Tai, pour s’assurer que les victimes d’extorsion sont informées qu’elles peuvent signaler les incidents à l’unité ; et

-

Établir un contact régulier avec les dirigeants des communautés des pays voisins afin de déterminer où se situent les problèmes de ciblage discriminatoire pour l’extorsion et enquêter sur ces préoccupations de toute urgence.

-

- Aux systèmes de justice civile et militaire :

-

S’assurer que les affaires d’extorsion font l’objet d’une enquête et sont jugées équitablement en temps opportun.

-

- Aux partenaires internationaux de la Côte d’Ivoire :

-

Fournir une assistance technique à l’unité anti-racket, au tribunal militaire et au système de justice civile sur la façon de mener des enquêtes et des poursuites sur les affaires d’extorsion, en particulier celles qui visent des commandants ; et

-

Apporter une formation sur la protection des dénonciateurs.

-